人事を担当するうえで、労働基準法を始めとする労働法の知識を押さえておくことは大切なことです。実務でよく使われる基本的なポイントを正確に理解しておくことで、会社で発生する労使トラブルの芽に早めに気付き、予防することができます。本記事では、労働基準法とは何かわかりやすく解説します。また、労働基準法の改正点や違反事例なども紹介します。

労働基準法総まとめBOOK

労働基準法の内容を詳細に把握していますか?

人事担当者など従業員を管理する役割に就いている場合、雇用に関する法律への理解は大変重要です。

例外や特例なども含めて法律の内容を理解しておくと、従業員に何かあったときに、人事担当者として適切な対応を取ることができます。

今回は、労働基準法の改正から基本的な内容までを解説した「労働基準法総まとめBOOK」をご用意しました。

労働基準法の改正から基本的な内容まで、分かりやすく解説しています。より良い職場環境を目指すためにも、ぜひご一読ください。

目次

1. 労働基準法とは?

労働基準法とは、一人でも労働者を雇用する使用者が守らなくてはいけない最低限の労働条件を定めた法律のことです。ここでは、労働基準法の目的や対象者など、押さえておきたい基礎知識について詳しく紹介します。

1-1. 労働基準法の目的

本来、契約は当事者の自由な意思によって決定できるので、企業と従業員がどのような労働条件を定めるかは自由のはずです(契約自由の原則)。しかし、企業と従業員の力の差を考えると、企業が有利な立場で契約できることは明白です。そのため、労働基準法により、契約自由の原則に一定の規制をすることで、従業員を保護しているのです。労働基準法は、賃金や労働時間、休憩、休日などについて一定のルールを定め、これに違反した企業には罰則を与えることで、従業員の権利を保護しています。

1-2. 労働基準法の対象者

従業員を一人でも雇用する企業などの組織は、原則として労働基準法が適用されます。会社だけでなく、労働者を雇用している個人事業主なども適用されるので注意が必要です。労働基準法によって守られる対象者は、すべての労働者です。正社員だけでなく、契約社員や派遣社員、パート・アルバイト、日雇労働者、外国人労働者なども対象に含まれます。

1-3. 労働基準法は強行法規

労働基準法は強行法規(当事者の意思に左右されず強制的に適用される法律)であり、労働基準法第13条にあるように、労働基準法の規定に満たない労働条件は無効になります。たとえその労働条件を従業員が受け入れたとしても無効になり、その場合は労働基準法の最低ラインが適用されます。なお、労働基準法の規定を満たしたうえで、労働者が有利になるような定めをするのは問題ありません。

(この法律違反の契約)

第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

1-4. 労働基準法と労働契約法の違い

労働契約法とは、使用者と労働者との間のトラブルが多く生じていたことを理由に、労働契約に関するルールを定めた法律です。労働基準法と労働契約法は異なる法律であり、関係の対象や罰則の有無に大きな違いがあります。

労働基準法は「国と企業」、労働契約法は「企業と労働者」のルールを主に定めています。また、労働基準法には違反した場合の罰則が明確に定められています。一方、労働契約法の場合、民事的なルールであるので、違反したとしても明確なペナルティは定められていません。このように、労働基準法と労働契約法は異なる法律であるため、正しく意味や違いを理解しておきましょう。

関連記事:労働契約とは?基本原則や締結・更新・変更のルールなどわかりやすく解説!

2. 労働基準法の主な内容

ここでは、労働基準法の中で「これだけは押さえておきたい」という内容をまとめて紹介します。

2-1. 労働条件の明示(労基法第15条)

会社は、従業員と労働契約を締結する際、賃金や労働時間、その他の労働条件を明示しなければなりません。労働条件通知書や雇用契約書を用いるのが一般的です。なお、主要な労働条件については原則として書面の交付が必要ですが、労働者が希望した場合はメールやSNSなどでの交付が認められます。

関連記事:労働条件の明示義務とは?2024年4月からの明示事項の法改正についても解説!

2-2. 賠償予定の禁止(労基法第16条)

会社は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしたりしてはいけません。たとえば、

- 従業員が無断欠勤・遅刻をした場合の「罰金」を定めること

- 退職した場合「50万円支払う」という合意をすること

などを定めることは本条に違反します。

2-3. 解雇の予告(労基法第20条)

会社が従業員を解雇する場合、少なくとも30日前に解雇することを従業員に予告しなければいけません。30日前に予告をしない場合、会社はその期間に応じて平均賃金を従業員に支払う義務が生じます。たとえば、解雇予定日の20日前に予告した場合、10日分の平均賃金を支払わなければなりません。

2-4. 賃金支払いの5原則(労基法第24条)

賃金は原則、

- 通貨で

- 直接労働者に

- その全額を

- 毎月1回以上

- 一定の期日を定めて

支払わなければなりません。これを「賃金支払いの5原則」といい、従業員の生活の基盤である賃金を保護しています。たとえば、未成年の従業員の給与を親に支払うことは、本条に違反する可能性があります。ただし、妻子などの使者に支払うことは差し支えありません。

関連記事:賃金支払いの5原則とは?違反したときの罰則や例外を詳しく紹介

2-5. 休業手当(労基法第26条)

休業手当とは、会社の責任により休業した場合、従業員に休業期間中の手当が支払われる制度です。休業手当を受けられる場合として、

- 経営悪化による仕事量の減少(原材料の不足・資金難・不況など)

- 監督官庁の勧告による操業停止

などが挙げられます。ただし、天災地変の不可抗力による休業などは該当しません。なお、休業手当として支払われる金額は、1日あたり平均賃金の100分の60以上となります。

関連記事:労働基準法の平均賃金とは?意味や計算方法をわかりやすく解説

2-6. 最低賃金(労基法第28条)

最低賃金とは、会社が従業員に最低限支払わなくてはいけない時給のことです。最低賃金は、正社員だけでなく、パート・アルバイトや日雇労働者など、すべての従業員に適用されます。最低賃金は随時改正されており、地域によって異なるので最新情報を常にチェックするようにしましょう。

2-7. 労働時間・休憩・休日(労基法第32条・34条・35条)

会社は労働者に、原則として「1日8時間、週40時間(法定労働時間)」を超えて働かせることができません。また、労働時間が一定時間を超える場合、次のように決められた休憩時間を付与する必要があります。

- 労働時間が6時間を超える場合は45分以上

- 8時間を超える場合は60分以上

また、企業は労働者に対して、最低でも週に1日もしくは4週に4日の休日を付与する義務があります。

関連記事:法定休日と法定外休日の違いとは?振替休日や代休との関係もわかりやすく解説!

2-8. 時間外および休日の労働(労基法第36条)

会社は従業員に、原則として法定労働時間を超えて働かせたり、法定休日に労働させたりすることができません。ただし、36協定を締結し、届け出ることで、一定の範囲で時間外労働や休日労働ができるようになります。なお、災害の場合など臨時の場合や公務の場合、所轄労働基準監督署長の許可を受けることで、協定がなくとも、時間外労働や休日労働が可能です。

2-9. 時間外、休日及び深夜の割増賃金(労基法第37条)

会社は、従業員に法定労働時間を超えた時間外労働や休日労働、深夜労働をさせる場合、割増賃金を支払う必要があります。時間外労働、休日勤務、深夜労働の各割増賃金率は次の通りです。

- 時間外労働:25%以上(月60時間を超える場合は50%以上)

- 休日出勤(休日労働):35%以上

- 深夜労働(深夜業):25%以上

たとえば、時間外労働と深夜労働が発生した場合「通常残業(25%)+深夜労働(25%)」となるため、割増賃金は50%以上となります。ただし、所定労働時間を超えるけれど、法定労働時間内に収まる残業に対しては、残業代の支払いが必要ですが、割増賃金の支払いは不要です。

関連記事:割増賃金とは?計算方法や残業60時間超の割増率をわかりやすく解説

2-10. 年次有給休暇(労基法第39条)

会社は、雇い入れ日から6カ月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員に対して、年次有給休暇を与えなければいけません。年次有給休暇は、条件を満たすすべての従業員に付与する必要があります。ただし、付与日数については、所定労働日数に応じた比例付与がおこなわれます。

関連記事:【図解】有給休暇の付与日数がひと目でわかる!付与要件や最大日数の求め方

2-11. 適用除外(労基法第41条)

労働基準法は、原則としてすべての従業員に適用されます。しかし、次のように「適用除外」に該当する場合、労働時間・休憩・休日の規定などの一定の規定は適用されなくなります。

- 農業、水産、養蚕、畜産業に従事する者

- 事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者(管理監督者)

- 機密の事務を取り扱う者

- 監視または断続的労働に従事する者で、使用者が労働基準監督署長の許可を受けた者

なお、会社の管理職(課長・部長など)が必ずしも「管理監督者」とは限らないことに注意が必要です。管理監督者は、企業のなかで相応の地位・権限が与えられ、経営者と一体的な立場にあると客観的に判断されなければなりません。管理監督者として認められない従業員に休日や残業代を支給していなかった場合、労働基準法違反となるので、社内での役職ではなく管理監督者の線引きをしっかりとおこないましょう。

関連記事:労働基準法第41条第2号の「管理監督者」の意味や特徴を詳しく解説

2-12. 就業規則(労基法第89条)

就業規則とは、働くうえで守るべきルールを定めたものです。労働基準法では、常時10人以上の従業員を使用する会社は就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出ることが義務付けられています。なお、就業規則を変更した際も届け出なければなりません。

関連記事:就業規則とは?労働基準法の定義や記載事項、作成・変更時の注意点を解説!

2-13. 制裁規定の制限(労基法第91条)

会社が、従業員に減給の懲戒処分をおこなう場合、次のような制限を受けます。

- 減給の一回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない

- 減給の総額が、一賃金支払期における賃金の10分の1を超えてはならない

たとえば、平均賃金1万円の従業員の場合、減給1回の額は5,000円を超えてはいけません。

2-14. 周知義務(労基法第106条)

会社は、就業規則を各作業場の見やすい場所へ常時掲示したり、書面を交付したりして適切に従業員へ周知する義務があります。就業規則を作成しただけでは労働基準法違反となる恐れがあるので、適切な方法で周知するようにしましょう。

2-15. 労働者名簿の作成(労基法第107条)

企業は、各事業場ごとに氏名や生年月日、履歴など定められた事項を記入した労働者名簿を作成して、保存しなければなりません。ただし、日雇労働者は対象から除外されます。なお、労働者の情報に変更があった場合、遅滞なく訂正する義務もあるので気を付けましょう。

2-16. 賃金台帳の作成(労基法第108条)

会社は、労働者名簿だけでなく、賃金の計算期間や労働時間などの決められた事項を記入した賃金台帳も作成して、保存しなければなりません。なお、労働者名簿と異なり、賃金台帳は日雇労働者も対象になるので注意が必要です。

関連記事:賃金台帳とは?書き方やフォーマット、記載事項や保存期間について詳しく解説!

2-17. 労働関係に関する重要な記録の保存(労基法第109条)

企業には、労働者名簿や賃金台帳、出勤簿、タイムカードなどの重要な労働関係書類を5年間(当面の間は3年間)保存する義務があります。保存期間の起算日は書類によって異なるので注意が必要です。

関連記事:労働基準法第109条による「労働者名簿」とは?作成方法を解説

3. 労働基準法に関して押さえておきたいポイント

ここでは、労働基準法において押さえておきたいポイントについて詳しく紹介します。

3-1. 36協定の注意点

従業員に法定労働時間を超えて働かせたり、法定休日に出勤させたりする場合、企業は36協定を締結しなければなりません。なお、36協定は結ぶだけでなく、締結後に所轄の労働基準監督署へ届出する必要があります。また、36協定は事業所ごとに締結しなければならず、複数の支店を持つ企業などは注意が必要です。

36協定を締結したからといって、無制限に時間外労働や休日労働させられるわけではありません。36協定には時間外労働や休日労働の上限が設けられています。このように、36協定には注意点が多くあるので、あらかじめ制度の内容をきちんと確認しておくことが大切です。

関連記事:36協定とは何かわかりやすく解説!特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!

3-2. 労働基準法の適用対象にならない人

労働基準法は、原則としてすべての労働者が対象になります。しかし、次のような人は、労働基準法の適用対象にならないので注意が必要です。

- 同居の親族のみで経営している企業の労働者

- 家事使用人

- 船員(一部の規定は適用される)

- 国家公務員や地方公務員(一部の人を除く)

また、個人事業主やフリーランスとして働く人は、労働者に該当しないので、労働基準法の規定は適用されません。このように、労働基準法の適用外となる人についてもきちんと押さえておきましょう。

(適用除外)

第百十六条 第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。

② この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。

3-3. 労働基準法に違反すると罰則あり

労働基準法第13章(労働基準法第117条~第121条)には、罰則の規定が記載されています。

|

労働基準法 |

罰則 |

対象 |

|

第117条 |

1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金 |

強制労働の禁止(第5条) |

|

第118条 |

1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

中間搾取の排除(第6条) |

|

第119条 |

6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |

均等待遇(第3条) |

|

第120条 |

30万円以下の罰金 |

契約期間等(第14条) |

このように、労働基準法に違反すると、懲役や罰金といった罰則が科せられる恐れがあります。労働基準法第121条(両罰規定)により、従業員が労働基準法に違反した場合、当該労働者だけでなく、事業主や管理職なども罰則を受ける可能性があるので注意が必要です。

なお、労働基準法に違反したからといって直ちにペナルティが科されるわけではありません。従業員の申告などに基づき、まず労働基準監督署により調査が実施されます。違法行為があったと認められたら、是正勧告がおこなわれます。これに従わず、再調査しても改善が見られない場合に、罰則が科されます。また、厚生労働省のホームページに企業名が公表され、社会的信用を失う恐れもあるので、法律の内容をきちんと理解して、社内環境を整備することが大切です。

当サイトでは、勤怠管理担当者が知らなくてはならなない労働基準法の内容に関して、図や表を用いて理解しやすくまとめた資料を無料で配布しております。労働基準法の理解に関して不安な点があるご担当者様は、こちらから「労働基準法総まとめルールBOOK」をダウンロードしてご確認ください。

4. 労働基準法違反となるケース例

労働基準法は労働条件の最低基準を定めた法律です。違反した場合は、労働基準監督署による立入調査(臨検監督)や指導勧告を受けるだけでなく、悪質な場合は書類送検され、刑事罰の対象になります。ここでは、労働基準法違反となる具体的なケースを紹介します。

4-1. 休憩時間に電話対応をさせる

労働基準法第34条により、企業は労働者に対して休憩時間を自由に利用させる義務があります。つまり、労働者は休憩時間において、使用者からの指揮命令を受けることなく、完全に労働から解放された状態になければなりません。

休憩時間に電話対応をさせた場合、労働基準法に違法していることになります。また、次のような行為も、労働基準法の休憩に関する規定違反になります。

- 来客対応

- 業務の準備や後片付け

- 仕事に必要な着替え

- 強制的な勉強会

休憩時間の労働基準法に違反した場合、「6カ月以下の懲役または30万円以下」の罰則を受ける恐れがあります。どうしてもその時間帯に休憩時間を確保するのが難しい場合、その時間を休憩時間に含めず、後で労働基準法の規定に従って労働者に十分な休憩時間を確保しましょう

関連記事:労働時間内の休憩に関する注意点|休憩時間に関するQ&A付き

4-2. 賃金の未払いが発生する

企業は「賃金支払いの5原則」に従って、正しい方法で従業員に賃金を支給する義務があります。残業代や割増賃金も正確に計算して支払わなければなりません。賃金の未払いは労働基準法違反に該当します。従業員から「賃金の未払いがある」との申し出があったら、速やかに対応しましょう。適切に対応しなければ、労働者とトラブルを生むだけでなく、懲役や罰金といった罰則に発展する恐れもあります。

関連記事:給与計算ミスをなくすには?原因と防止策、お詫び・謝罪文例も紹介

4-3. 有給休暇の申請を拒否する

年次有給休暇の申請・取得は労働者の権利です。従業員が有給休暇の申請をおこなった場合、原則として拒否することができません。正当な理由もなく、有給休暇の申請を断ったら、労働基準法違反となります。この場合「6カ月以下の懲役または30万円以下」の罰則を科せられる恐れがあります。

企業は年次有給休暇の申請フローを整備し、有給取得は労働者の権利であることをすべての従業員にきちんと伝えておくことが大切です。ただし、繁忙期で代替要員を確保できないなどの理由により、有給休暇を取得させるのが難しいケースもあるかもしれません。このような場合、時季変更権を行使して他の時季に有給休暇を取得させられる可能性もあります。しかし、むやみやたらに時季変更権を行使しないよう注意が必要です。

⑤ 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

関連記事:時季変更権とは?強制力や行使が認められるケースについて解説

4-4. 36協定を締結せずに時間外労働をさせる

従業員に時間外労働や休日労働をさせるには、36協定の締結が不可欠です。また、36協定を結んでいても、届出をおこなっていなければ、36協定の効力は生じません。さらに、36協定を締結していても、36協定届に記載した以上の時間外労働や休日労働はさせることができません。36協定に違反すると、労働基準法違反にもなり、「6カ月以上の懲役もしくは30万円以下の罰金」の罰則を受ける恐れがあります。このような事態が生じないよう、まずは36協定のルールをきちんと理解することから始めましょう。

関連記事:36協定に違反した場合の罰則とは?事例や企業の報告義務をわかりやすく解説

4-5. 就業規則の作成・届出・周知のいずれかを怠る

常時従業員数10人以上の企業は、就業規則を作成して所轄の労働基準監督署に届け出をしなければなりません。また、就業規則の作成・届出だけでなく、正しく周知をおこなう必要もあります。就業規則の作成・届出・周知のいずれかを怠ると、労働基準法違反となります。

就業規則に関連した労働基準法違反を起こすと、「30万円以下の罰金」のペナルティを受ける可能性があります。会社は正しく就業規則を作成し、届出をしたうえで、きちんと従業員に周知をおこないましょう。

関連記事:雇用契約に違反すると罰則がある!違反やトラブルを回避するためにできることを解説

5. 労働基準法の法改正のポイント

労働基準法は随時改正がおこなわれています。そのため、最新の情報をきちんとキャッチアップすることが大切です。ここでは、労働基準法の法改正のポイントについて詳しく紹介します。

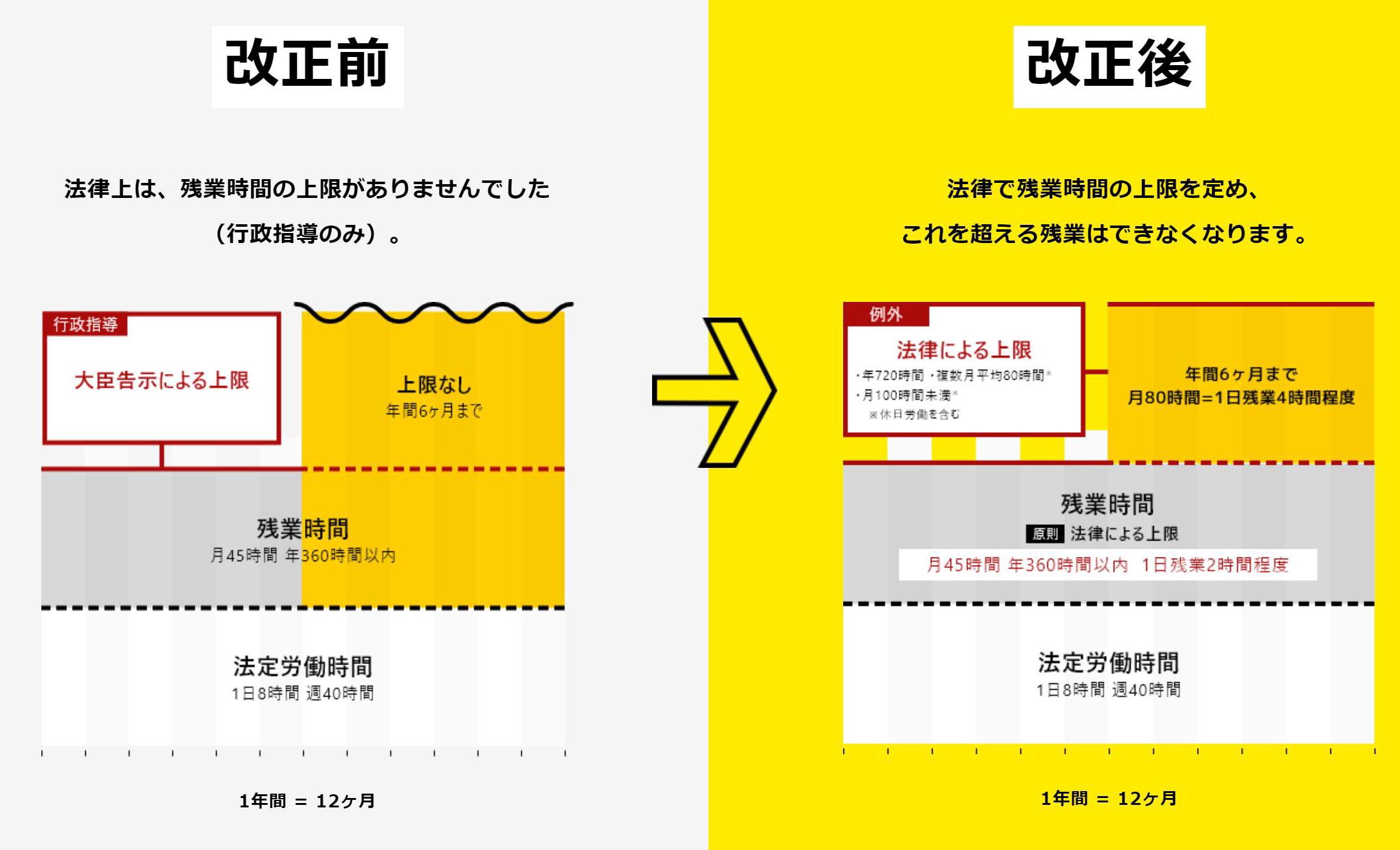

5-1. 時間外労働の上限規制

従来は行政指導のみで、法律による残業時間の制限がありませんでした。しかし、法改正により、臨時的な特別の事情がなければ、残業時間は原則「月45時間」「年360時間」以内に規制されました。また、繁忙期など特別な事情がある企業で特別条項付き36協定を結ぶ場合も「単月100時間未満」「複数月平均80時間以内」「年720時間以内」を超えてはならないと定められました。なお、限度時間である45時間を超えられるのは、1年に6カ月(1年に6回まで)です。

関連記事:労働時間の上限とは?36協定における残業時間の上限規制も解説

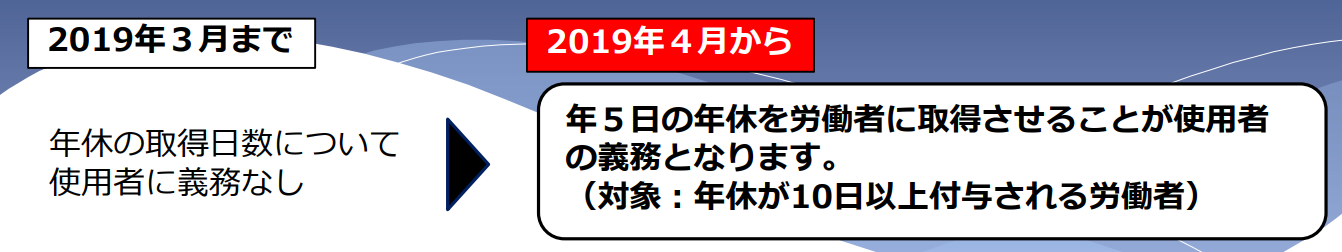

5-2. 年次有給休暇取得の義務化

2019年4月より、年に10日以上の年次有給休暇が付与されている従業員(管理監督者やパート・アルバイトなども含む)に対しては、付与日から1年以内に取得時季を指定したうえで、最低でも年5日の有給休暇を取得させなければなりません。時季指定をするにあたって、従業員の意見を聴取し、希望を反映させる必要があります。なお、5日以上の有給休暇の請求や取得をしている従業員に対しては、時季指定は不要です。

関連記事:【図解】有給休暇の付与日数がひと目でわかる!付与要件や最大日数の求め方

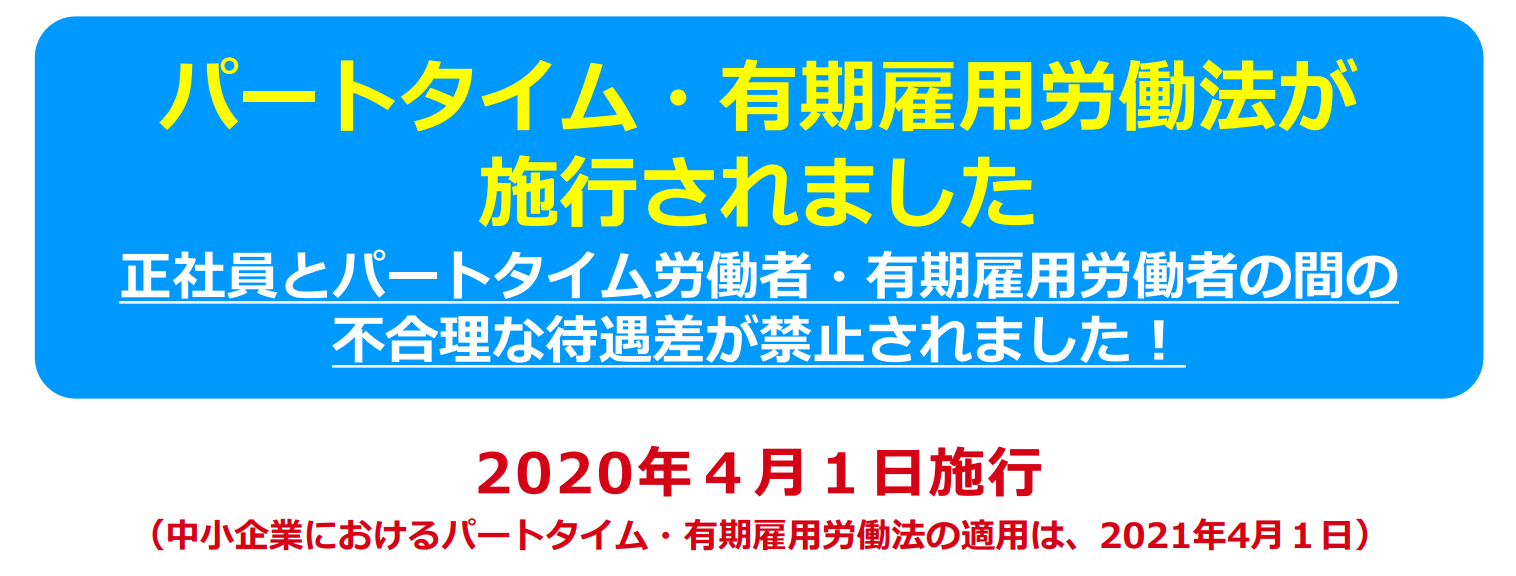

5-3. 同一労働同一賃金

同一労働同一賃金とは、正規雇用労働者と非正規雇用労働者間の不合理な格差解消を目指し導入された制度です。業務内容や責任が同じであれば、雇用形態を問わず同一待遇とするのが前提となります。加えて、配置の変更の範囲は同一でなければなりません。また、業務内容と責任の程度をあわせて職務内容と呼称します。

関連記事:同一労働同一賃金とは? 導入の背景やメリット・デメリットなどの基礎知識について解説

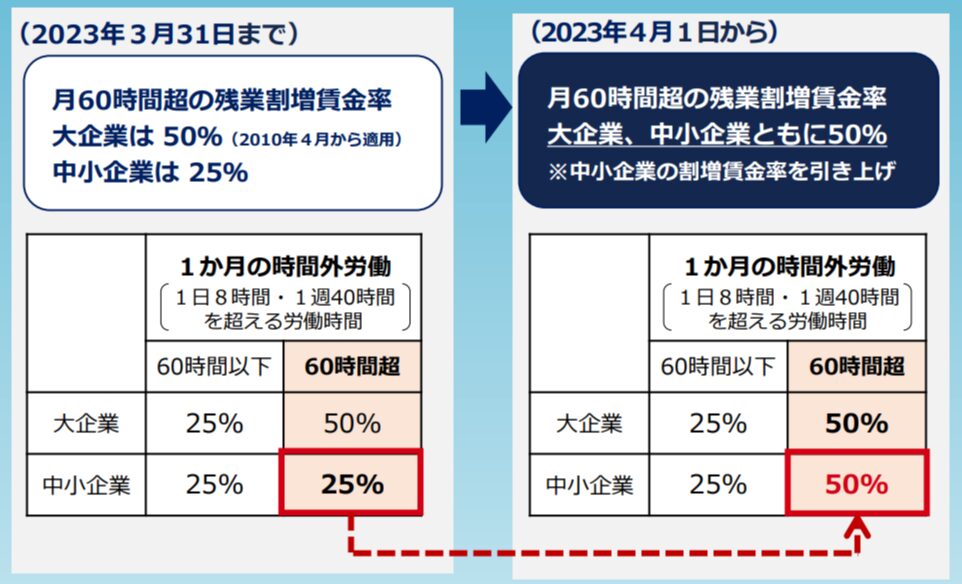

5-4. 中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引き上げ

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げについて、大企業は2010年4月に適用されていますが、中小企業は2023年4月まで猶予期間が設けられていました。しかし、2023年4月より1カ月で60時間を超える時間外労働をさせた場合、割増賃金率は50%以上にしなければなりません。このように、現在はすべての企業が月60時間を超える時間外労働に対して、割増賃金率を50%以上に設定して割増賃金を支給する必要があります。

関連記事:割増賃金率とは?計算方法や2023年4月からの引き上げについて解説!

5-5. デジタルマネーでの賃金払い解禁

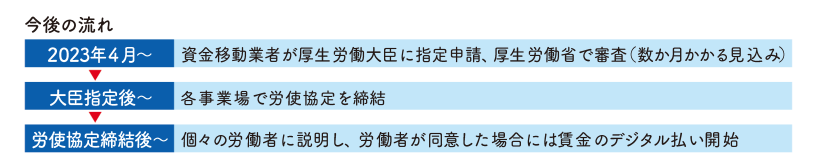

従来の賃金の支払いは「現金手渡し」「金融口座への振り込み」が一般的でした。しかし、キャッシュレス決済の普及や送金手段の多様化に伴い、2023年4月よりデジタルマネーでの賃金払いが可能になっています。しかし、採用できるデジタルマネーは厚生労働大臣により認められたもののみです。また、従業員の同意を得ずに、賃金をデジタルマネーで支払うのは違法になるので注意が必要です。

6. 労働基準法を正しく理解して健全な組織運営を実施しよう!

人事には、職場で発生するさまざまなトラブルが数多く持ち込まれます。会社に違法な状態を生じさせないことも、人事の重要な機能の一つです。そのようなとき、労働基準法の知識は大きく役立ちます。労働基準法の主要なポイントや違反時の罰則を押さえて、健全な組織運営につなげましょう。

労働基準法総まとめBOOK