労働者を雇用する際、使用者は労働者との間に労働契約を結ぶ必要があります。しかし、雇用契約や業務委託契約のように労働契約と似たものがあるため、担当者はそれらの違いを正しく理解して労働契約を結ばなくてはなりません。今回は、労働契約とは何か、締結・変更・更新・終了のルールや労働契約書の作成方法をわかりやすく解説します。

「雇用契約手続きマニュアル」無料配布中!

従業員を雇い入れる際は、雇用(労働)契約を締結し、労働条件通知書を交付する必要があります。

このとき、労働条件通知書に記載しなければならない事項が法律によって決まっています。

また、労働条件通知書などの書面による交付は義務付けられていなくとも、口頭で通知すべき事項も定められているため、注意しましょう。

きちんと案内して、労使間で納得できていなかった場合、後々トラブルとなりかねません。

当サイトでは、雇用契約の手順や労働条件通知書に必要な項目などをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しておりますので、「雇用契約のルールをいつでも確認できるようにしたい」「適切に雇用契約の対応を進めたい」という方は、是非こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 労働契約とは?

労働契約とは、使用者と労働者が交わす、労働条件に関する合意契約のことです。ここでは、労働契約と雇用契約、業務委託契約それぞれの違いや、労働契約法と労働契約承継法それぞれの概要について詳しく紹介します。

1-1. 労働契約と雇用契約の違い

労働契約は、労働契約法第6条に則り、労働者が使用者に雇用されて労働すること、使用者がその労働の対価として賃金を約束することについて、それぞれ約束することによって成立します。また、使用者と労働者は、労働契約を結ぶ際に双方が対等な立場で締結するものと定められています。しかし、一般的に使用者と労働者では、使用者のほうが強い立場になりやすいため、労働者を使用者から守るために、労働基準法や労働契約法などの法令があります。

また、労働契約と似た言葉として「雇用契約」がありますが、これは一般的には労働契約と同じ意味として使われていることがほとんどで、大きな違いはないと考えて問題ありません。ただし、厳密にいうと、雇用契約は民法で定められた言葉で、労働契約は労働契約法で定められた言葉という違いがあります。

(労働契約の成立)

第六条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。

(雇用)

第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。

関連記事:雇用契約とは何か?必要な書類や労働契約・業務委託契約との違いを解説

1-2. 労働契約と業務委託契約の違い

業務委託契約とは、企業などの委託者が業務の一部もしくは全てを外部(受託者)に委託する場合に結ばれる契約のことです。業務委託契約には「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の種類があります。

労働契約は、使用者と労働者という関係で成り立っていますが、業務委託契約はその限りでなく、使用者は労働者に対して具体的な指揮命令をすることができません。また、業務委託契約の場合、労働基準法は適用されないことも押さえておきましょう。このように、労働契約と業務委託契約では、労働者か、労働者でないかという点に大きな違いがあります。

1-3. 労働契約法の概要

労働契約法とは、労使間で締結する労働契約に関する基本的なルールを規定した法律です。使用者は労働契約を結ぶ際に、労働者と対等な立場で締結し、労働者が不利益を被らないようさまざまな配慮が必要です。このように、企業は労働契約法に則った労働契約の締結をしなければならないので注意しましょう。

1-4. 労働契約承継法の概要

労働契約承継法とは、企業の分社化やM&Aなどの会社分割をおこなう際に、労働者と労働組合への通知・手続き方法を定めている法律です。定められている主な内容は次の通りです。

- 労働者及び労働組合への通知

- 労働契約の承継についての会社法の特例

- 労働協約の承継についての会社法の特例

- 会社分割にあたっての労働者の理解と協力を得る手続き

労働契約承継法はパート・アルバイト・契約社員などを含むすべての労働者に適用されます。会社分割などの際には、労働契約を引き継がなければならないなど守るべきルールがいくつかあります。労働契約承継法を順守し、違反のない労働契約の引継ぎをおこないましょう。

2. 労働契約の基本原則

労働契約法第3条では、労働契約についての基本的な考え方やルールが5つ示されており、これを「労働契約の基本原則」といいます。労働契約における締結や変更は、この原則に基づいておこなう必要があります。

労働契約法第3条では、労働契約についての基本的な考え方やルールが5つ示されており、これを「労働契約の基本原則」といいます。労働契約における締結や変更は、この原則に基づいておこなう必要があります。

- 労使対等の原則

- 均衡考慮の原則

- 仕事と生活の調和への配慮の原則

- 信義誠実の原則

- 権利濫用の禁止の原則

(労働契約の原則)

第三条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。

2労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

3労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

4労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。

5労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。

ここでは、それぞれの原則について詳しく解説していきます。

2-1. 労使対等の原則

一般的に使用者と労働者では力関係が生じ、使用者は労働者よりも強い立場になってしまいがちです。そのため、労働者を守ることを目的として、労働条件を決定する場面においては双方が対等な立場となって合意をすべきとして「労使対等の原則」が定められています。なお、労働契約法の「労使対等の原則」は、労働条件を決定する際、労働者と使用者は対等の立場で決定すべきことを定めた労働基準法第2条第1項と同様の趣旨となっています。

(労働条件の決定)

第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。(省略)

2-2. 均衡考慮の原則

労働契約の締結や変更をする際には、実際の就業状況に基づいて均等に扱うよう考慮すべきとして「均衡考慮の原則」が定められています。具体的には、正社員やアルバイトなど仮に雇用形態が違っていても、雇用形態を軸に処遇を考えるのではなく、実際の就業状況の違いから処遇を考えるべきという意味です。

しかし、実際には、正社員やアルバイトなどの雇用形態の違いによって責任の重さや業務の複雑さが違うことも多いでしょう。「均衡」とはバランスをとるということなので、均衡考慮の原則とは、「雇用形態の違いも踏まえた総合的な観点からバランスのとれた処遇を考えましょう」と解釈することができます。

2-3. 仕事と生活の調和への配慮の原則

生きていくうえで仕事は欠かせませんが、私たちには仕事以外にも育児や介護などを含めて生活を営んでいます。現在、厚生労働省では、仕事と生活のバランスをとりながら多様な生き方ができるよう、ワークライフバランスを積極的に推進しています。

「仕事と生活の調和への配慮の原則」は、まさにワークライフバランスを大切にするという考えに基づいており、労働者を雇用するうえで使用者が忘れてはならない考え方です。労働契約を締結したり変更したりする際には、仕事と生活が両立し、調和がとれるように配慮すべきといえます。

2-4. 信義誠実の原則

民法第1条第2項では「信義誠実の原則」について定められています。信義誠実の原則とは、「社会の一員として生活を営むうえで、お互いに信頼を裏切ることなく誠意をもって行動しましょう」という意味です。

信義誠実の原則は、労働契約においても適用されるものであるとし、さらに労働契約が守られること、労働紛争を防ぐためにも重要であるとしています。また、労働契約法の「信義誠実の原則」は、労働条件を規定する労働協約・就業規則・労働契約を遵守し、義務を果たすことについて定めた労働基準法第2条第2項と同様の趣旨となっています。

(基本原則)

第一条 (省略)

2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

(労働条件の決定)

第二条 (省略)

② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

2-5. 権利濫用の禁止の原則

民法第1条第3項では「権利濫用の禁止の原則」について定められています。権利濫用の禁止の原則についても、労働契約において適用されるものとしています。なお、労働契約法における「権利濫用の禁止の原則」とは、使用者と労働者の双方が労働契約に関しての権利を本来の目的ではないことに用いてはならないことを意味します。ただし、実際には使用者と労働者の双方において、何をもって権利濫用とするのかについては明確にされていないため、その事案に応じて判断されます。

(基本原則)

第一条 (省略)

3 権利の濫用は、これを許さない。

3. 労働契約の締結に関するルール

労働契約には、さまざまなルールがあります。ルールに違反すると、労働者が不利益を被るだけでなく、使用者が罰則を課されたり、社会的信頼を失ったりする恐れもあるので気を付ける必要があります。ここでは、まず労働契約の締結に関するルールについて詳しく紹介します。

3-1. 労働契約の種類

労働契約には、大きく「無期労働契約(期間の定めがない)」と「有期労働契約(期間の定めがある)」の2種類があります。有期労働契約を結ぶ場合、労働基準法第14条に則り、契約期間の上限は原則として3年となります。

しかし、専門的な知識・技術を保有している労働者や満60歳以上の労働者と期間の定めがある雇用契約を締結する場合、契約期間は5年が上限になります。また、建設工事や土木工事など、事業完了に必要な期間が決まっている場合、その期間が契約期間の上限となります。なお、短時間労働者や有期雇用労働者と労働契約を結ぶ場合、パートタイム労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)も適用されることになるので注意しましょう。

(契約期間等)

第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。

一 専門的な知識、技術又は経験であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約

二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(省略)

3-2. 労働条件の明示義務

労働契約を締結する際、労働基準法第15条に則り、使用者には労働者に対して労働条件を明示する義務があります。労働条件を明示するには、必須事項が記載された労働条件通知書を交付しなければなりません。なお、労働条件通知書だけでは、労働条件を明示できても、労働者の同意が得られたことを証明できません。そのため、労使双方の合意があったことを証拠に残すため、労働契約書(雇用契約書)を交わすことが推奨されています。

(労働条件の明示)

第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。(省略)

関連記事:労働条件通知書とは?雇用契約書との違いや書き方・記入例をわかりやすく解説!

3-3. 労働契約の禁止事項

労働契約を締結する際、次のような条件を定めることは禁止されています。

- 賠償予定:将来のトラブルや損害に対する賠償額をあらかじめ契約として定めておくこと(労働基準法第16条)

- 前借金相殺:労働を条件に貸し付けた金銭(前借金)と賃金を相殺すること(労働基準法第17条)

- 強制貯金:賃金の一部を貯蓄する契約をすること、もしくは、貯蓄金を管理する契約をすること(労働基準法第18条)

- 黄犬契約:労働組合に加入しないこと、もしくは、労働組合から脱退することを労働条件に加えること(労働組合法第7条)

このような規定に違反すると、法律に基づき、罰則が課せられる恐れがあるので注意しましょう。

3-4. 就業規則の内容が労働条件に採用される

労働契約法第7条により、使用者と労働者が労働契約を結ぶ際、合理的な内容の就業規則を労働者にきちんと伝えていた場合、就業規則に定めている労働条件を適用することができます。ただし、使用者しか就業規則を見られない状態だった場合、その規則は労働者の労働条件にならないので注意しましょう。

第七条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。(省略)

関連記事:労働条件通知書とは?雇用契約書との違いやそれぞれの役目と必要な理由を解説

4. 労働契約の変更に関するルール

労働契約は途中で変更することもできますが、気を付けるべき点がいくつかあります。ここでは、労働契約の変更に関するルールについて詳しく紹介します。

4-1. 労使双方の合意があれば労働契約の変更が可能

労働契約は、雇用期間の途中であっても、使用者と労働者の双方の合意があれば変更をすることができます。労働者の同意を得ず、会社側の一方的な都合で労働契約を変更するのは違法なため注意が必要です。

(労働契約の内容の変更)

第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

4-2. 就業規則の変更で対応できる可能性もあり

労働契約の内容を変更する場合、原則として、労働者の同意が必要です。労働者からの同意が得られない場合、就業規則を変更することで対応しようと考える人もいるかもしれません。しかし、労働契約法第9条により、会社側の一方的な都合で就業規則を変更し、労働者が不利になるような労働条件に変更することは原則として認められていません。

ただし、労働契約法第10条に則り、就業規則の変更内容をきちんと従業員に周知し、その変更内容が合理的であると判断される場合に限り、就業規則の変更による労働条件の変更が認められます。なお、労働契約を締結する際に、「就業規則の変更の影響を受けない」などと規定されていた場合、当該の就業規則の変更によって労働条件を変更できないので注意しましょう。

(就業規則による労働契約の内容の変更)

第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。

第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

関連記事:雇用契約は途中で変更可能?変更する方法や注意点を解説

5. 労働契約の更新に関するルール

期間の定めがある労働契約を結ぶ場合、契約期間の上限を超えて働いてもらうのであれば、労働契約の更新手続きをおこなう必要があります。ここでは、労働契約の更新に関するルールについて詳しく紹介します。

5-1. 労働契約を更新しない場合は雇止め予告をする

有期労働契約を締結している場合で、次のいずれかの条件に該当する労働者を雇止めするのであれば、雇止め告示第2条に則り、30日以上前に雇止め予告することが求められます。

- 有期労働契約を3回以上更新している

- 雇入れ日から1年を超えて継続勤務している有期雇用労働者

雇止め予告は法律で定められているわけではありませんが、雇止め予告をしなければ、労働者はいきなり職を失うことになりかねません。前もって雇止め予告をすることで、労働者は余裕を持って次の職場を探せるようになり、安定して働き続けることができます。

(雇止めの予告)

第二条 使用者は、有期労働契約(当該契約を三回以上更新し、又は雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第二項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の三十日前までに、その予告をしなければならない。

5-2. 労働者から請求されたら雇止めの理由を明示する

雇止め告示第3条により、雇止め予告をおこなった後、その労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合、会社側は速やかに応じなければなりません。そのため、有期労働契約を更新しない場合は、その理由を明確にすることが大切です。雇止め理由を労働者に明示されるようになることで、不当な雇止めを防止することにもつながります。

(雇止めの理由の明示)

第三条 前条の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。

2 有期労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。

5-3. 労働契約を更新する際の判断基準

雇用契約の更新は、一部のケースを除き、状況に応じて判断することができます。具体的には、次のような判断基準を用いて、雇用契約を更新するかどうか決定します。

- 契約期間満了時の業務量

- 労働者の勤務成績や態度

- 従業員の能力

- 企業の経営状況

- 労働者が取り組む業務の進捗状況

これらの判断基準によって契約を更新をするかどうかを判断する場合、その旨を労働条件通知書や労働契約書、就業規則に定めて周知しておくことが大切です。労働契約を結んだ後にこれらの判断基準に変更が生じた場合も同様です。

なお、労働契約法第19条「雇止め法理」に則り、過去に有期労働契約が反復して更新されていて雇止めをすることが無期雇用契約の解雇と社会通念上同一視できる場合や、有期雇用労働者が契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由がある場合、雇止めが無効になり、前回と同一の条件で労働条件を更新しなければならないこともあるため、雇止めは慎重におこないましょう。

5-4. 労働契約を更新する場合は契約期間に配慮する

労働契約の更新の有無によって、労働者の今後の生活が大きく変化する可能性があるため、契約を更新するかどうかは契約期間が満了する30日以上前には伝えることが大切です。また、雇用契約が一度終了することになるので、労働契約を更新する場合、再度、労働条件通知書や労働契約書を作成・交付し、労働契約を結び直す必要があります。なお、次のいずれもの要件を満たす有期雇用労働者に対しては、雇止め告示第4条に基づき、就業の実態や労働者の希望を加味して、契約期間をできる限り長くすることが求められます。

- 有期労働契約を1回以上更新している

- 1年を超えて継続勤務している

労働契約を更新する場合、労働者の希望をヒアリングするため、面談する機会を設けることも推奨されます。

(契約期間についての配慮)

第四条 使用者は、有期労働契約(当該契約を一回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。

5-5. 無期転換ルールに気を付ける

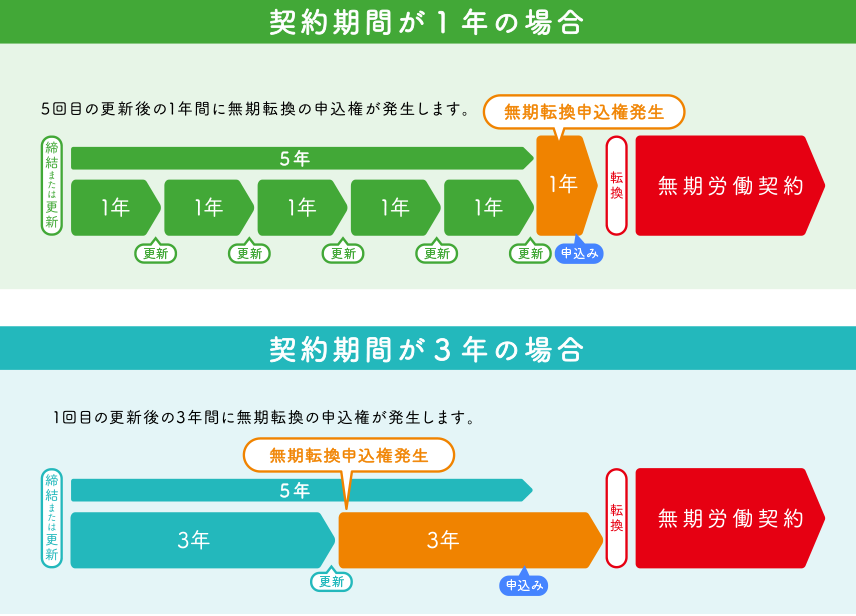

有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、無期転換申込権が労働者に付与され、その契約期間の初日から末日までの間に無期転換の申し込みをおこなうことができます。有期労働契約を結ぶ場合、無期転換申込権が生じる更新タイミングごとに、無期転換申込機会があることと、その際の労働条件を明示しなければなりません。また、雇止め告示第5条に則り、無期転換後の労働条件の決定にあたって、他の労働者との均衡を考慮した事項についても説明するよう努める義務があります。

(無期転換後の労働条件に関する説明)

第五条 使用者は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項の規定により、労働者に対して労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第五条第五項に規定する事項を明示する場合においては、当該事項(同条第一項各号に掲げるものを除く。)に関する定めをするに当たって労働契約法第三条第二項の規定の趣旨を踏まえて就業の実態に応じて均衡を考慮した事項について、当該労働者に説明するよう努めなければならない。

関連記事:雇用契約を更新しない場合に必要な通知とは?「会社都合」「自己都合」についても解説

6. 労働契約の終了に関するルール

労働契約が終了となるケースとしては、使用者が一方的に労働契約の終了を申し出る「解雇」のほかに、労働者からの退職、合意解約、定年退職、契約期間満了・雇止めなどが挙げられます。なお、合意解約とは、労使間で話し合ったうえで労働契約を終了することです。申込みと承諾(意思 の合致)によって成立します。ここでは、労働契約の終了に関するルールについて詳しく紹介します。

6-1. 退職には法律のルールがある

労働者は一方的な都合でいつでも退職できるわけではありません。退職には、憲法や民法、労働基準法などの法律で定められたルールがあります。また、無期労働契約と有期労働契約でルールは異なります。

たとえば、無期労働契約の場合、いつでも退職の申し入れができ、申し入れ日から2週間を経過することで労働契約は終了します。労働者が3日後に退職したいと申し出た場合、やむを得ない事情でなければ、会社側はそれを拒否し、退職日を申し入れ日から2週間後とすることができます。

このように、退職に関してはトラブルが起きやすいです。労働契約書や就業規則などで退職のルールを整備し、労働者にきちんと伝えることで、トラブルを未然に防止することができます。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。(省略)

関連記事:労働基準法における「退職の自由」とは?意味や注意点を紹介

6-2. 解雇には相当の理由が必要

労働契約は解雇によって終了するケースもあります。しかし、労働者を解雇するには、相当な理由が必要です。労働契約法第16条により、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当だと認められない場合、解雇権の濫用として、その解雇は無効になります。また、解雇を実施する場合、労働基準法第22条に則り、労働者から解雇の理由に関する証明書の請求があったら、会社側は速やかに応じなければならないので気を付けましょう。

(解雇)

第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

(退職時等の証明)

第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

② 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。(省略)

6-3. 解雇予告手当が必要になる場合もある

労働基準法第20条により、労働者を解雇しようとする場合、30日以上前に解雇予告をする必要があります。30日前に解雇予告をしなかった場合は、その不足日数分の平均賃金を解雇予告手当として支給しなければなりません。解雇予告は雇止め予告と違い、法律で定められたルールであるため、違反すると法律に基づき罰則が課せられる恐れもあるので注意が必要です。

(解雇の予告)

第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。(省略)

② 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。(省略)

6-4. 解雇制限に注意する

労働基準法第19条では、解雇の制限について定められています。労働者が病気やケガによって休職する場合や、産前産後休業を取得する場合、休職期間とその後の30日間は解雇することができません。このように、解雇制限も法律で定められているため、違反しないよう注意しましょう。

(解雇制限)

第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。(省略)

7. 労働契約書の書き方

労働契約を結ぶ際には、労使間の合意を示す労働契約書(雇用契約書)を交付することが大切です。労働契約は口頭で結ぶことも可能で、書面での交付などは特に義務付けられていません。しかし、労働契約に合意した証拠として労働契約書を交付しておくことで労使間のトラブルが生じにくくなります。ここでは、労働契約書の書き方や押さえておきたいポイントについて詳しく紹介します。

7-1. 労働契約書と労働条件通知書の違い

労働条件通知書は、法律の要件である労働条件を明示するために用いられます。一方、労働契約書(雇用契約書)は法律で交付が義務付けられているわけでありませんが、労働条件に関して、労使双方の合意があったことを証拠に残すため用いられます。そのため、労働契約書には署名捺印欄が必須です。

また、労働条件通知書と労働契約書は目的や役割こそ違いますが、記載事項がほとんど変わらないケースもよくあります。その場合、「労働条件通知書兼労働契約書」として1枚の書類にまとめることも可能です。労働条件通知書兼労働契約書を交付する場合、労働条件通知書の必須事項と労働契約書に必要な署名捺印欄をどちらも設ける必要があるので注意しましょう。

7-2. 労働契約書の記載事項

労働契約書を交付することは義務化されていないため、書式なども自由に決めることができます。ただし、労働条件通知書は記載事項が決まっています。そのため、労働条件通知書兼労働契約書を交付する場合は、次のような労働条件通知書の絶対的記載事項や相対的記載事項を必ず含めなければなりません。また、2024年4月1日から労働条件明示ルール改正に伴い、記載事項が追加されています。

【絶対的記載事項】

- 契約期間

- 勤務場所

- 業務内容

- 始業、終業の時間

- 休憩時間

- 休日

- 休暇

- 就業時転換の定め

- 時間外労働の有無

- 賃金の決定方法や計算方法、支払方法

- 賃金の締め切りと支払時期

- 退職(解雇の事由を含む)

【相対的記載事項】

- 昇給

- 退職手当の具体的な定め

- 臨時に支払われる賃金(賞与など)

- 最低賃金額

- 労働者に負担させるべき食費や作業用品など

- 安全衛生

- 職業訓練

- 災害補償と業務外傷病扶助

- 表彰・制裁

- 休職

【2024年4月1日から追加された事項】

- 就業場所の変更の範囲

- 業務の変更の範囲

- 更新上限の有無と内容(※有期労働契約の場合のみ)

- 無期転換申込機会と無期転換後の労働条件(※有期労働契約の場合のみ)

相対的記載事項は、会社でその定めをしている場合に記載する必要があります。また、有期労働契約の場合、更新上限や無期転換ルールに関する事項も記載しなければならないので注意が必要です。

関連記事:雇用契約書の書き方とは?記載すべき事項やパート・アルバイトのケースも紹介

7-3. 労働契約書のテンプレート

労働契約書は法律で作成・交付が義務付けられていないため、決まったフォーマットはありません。しかし、労働契約書をゼロから作成しようとすると、時間や手間がかかります。インターネット上にある労働契約書のテンプレートを使用し、自社のニーズに応じてカスタマイズすることで、スムーズに労働契約書を作成することが可能です。

また、労働契約書は雇用形態によって記載すべき事項が変わってきます。パート・アルバイトなどの短時間労働者や、契約社員などの有期雇用労働者の場合、パートタイム労働法第6条に則り、次の記載事項も記載しなければなりません。

- 昇給の有無

- 退職手当の有無

- 賞与の有無

- 相談窓口

また、固定残業代制やフレックスタイム制、変形労働時間制など、複数の働き方を採用している場合も、労働契約書に記載すべき事項は変わってきます。あらかじめ雇用形態や働き方ごとに、労働契約書のフォーマットを作成しておくことで、採用する労働者にあわせてスピーディーに労働契約書を作成することが可能です。

(労働条件に関する文書の交付等)

第六条 事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるものを文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。(省略)

7-4. 労働契約書は電子化できる

労働契約書は電子化することができます。また、労働条件通知書も2019年4月から電子化が解禁されました。そのため、現在では労働条件通知書兼労働契約書も電子化することが可能です。ただし、労働契約書や労働条件通知書を電子化する場合は、電子帳簿保存法や労働基準法の要件を満たさなければならないので注意しましょう。

関連記事:労働条件通知書を電子化するメリットと具体的な手順を解説

7-5. 労働契約書の保管期間

労働契約書の2部のうち1部は会社で保管し、もう1部は労働者に交付することになります。労働契約書の保管期間は、労働基準法第109条に則り、従業員が退職した日(死亡した日)を起算日として5年間です。

ただし、労働基準法第109条には経過措置が設けられており、当面の間、保管期間は5年間でなく、3年間でも問題ありません。しかし、経過措置がいつ終了するかは未定であるため、可能な限り5年間保管しておくことが大切です。なお、労働条件通知書の控え・写しや、労働条件通知書兼労働契約書も同様の扱いとなります。

関連記事:雇用契約書の保管期間は5年!経過措置の内容やほかの書類についても紹介

8. 【雇用形態別】労働契約書の雛形

ここでは、正社員や契約社員、パート・アルバイトといった雇用形態別に労働契約書の雛形について紹介します。

8-1. 正社員など雇用期間に定めのない労働契約書の雛形

正社員のように、契約期間に定めがない労働契約書の場合の雛形は次の通りです。

|

労働契約書 1. 甲は乙を令和○○年○○月○○日付で甲の従業員として採用する。ただし、3か月の試用期間を設ける。 2. 甲は乙の勤務場所、職務を次のように定める、ただし、業務の都合などにより、 甲は乙に変更を命ずることができる。 3. 賃金は賃金規定に従い、別途これを定める。 4. 乙の勤務時間及び休日を次のように定める。 労働基準法第36条の定めに従い、 時間外および休日勤務をさせることがある。 5. 乙が次のいずれかに該当する場合は、退職とする。 または退職願を提出して14日を経過したとき 6. 乙は甲の定める就業規則その他諸規程を遵守し、誠実にその職務を遂行する。 就業規則が改廃された場合には、甲乙ともにこれに従う。 本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、署名捺印のうえ甲乙各1通を保持する。 令和〇〇年〇〇月〇〇日 甲:〇〇県〇〇市〇〇町○丁目○番○号 乙:〇〇県〇〇市〇〇町○丁目○番○号 |

8-2. 契約期間の定めがある労働契約書の雛形

契約社員のように、契約期間に定めがある労働契約書の場合の雛形は次の通りです。契約期間を正しく明示することが重要なポイントです。

|

労働契約書 1. 甲は乙を以下に記載の労働条件で雇用するものとする。 2. 乙の勤務時間及び休日を次のように定める。 労働基準法第36条の定めに従い、 時間外および休日勤務をさせることがある。 3. 甲より乙に支払う賃金は次のとおりとする。 4. 1.の契約期間満了により、本契約は終了するものとする。 5. 本契約の定めにない事項においては、甲の契約社員就業規則の定めるところによる。 本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、署名捺印のうえ甲乙各1通を保持する。 令和〇〇年〇〇月〇〇日 甲:〇〇県〇〇市〇〇町○丁目○番○号 乙:〇〇県〇〇市〇〇町○丁目○番○号 |

8-3. パート・アルバイトなど短時間労働者の労働契約書の雛形

パート・アルバイトなどの短時間労働者の労働契約書の場合の雛形は次の通りです。契約期間を有期とするのか、無期とするのか定めることが大切です。また、パートタイム労働法の記載事項もきちんと記載しましょう。

|

雇入通知書 あなたを採用するに当たっての労働条件は以下の通りです。 (ロ)( ) 賃金:1. 基本給/日給/月給/出来高給 |

繰り返しになりますが、労働条件通知書の作成は必須です。しかし、労働契約書の作成は特に義務付けられていません。ただし、労働条件通知書の内容に合意したことを示す書類として、労働契約書も同時に交付することで、労働契約におけるトラブルを防ぐことができます。

口頭のみの労働契約合意の確認の場合、「最初に言っていた話と違う」などと労働者が申し出た場合に、証明するものがなく、企業側が正しく説明・運用していたとしても不利になることがあります。そのため、労働条件を細かく労働契約書に記載し、トラブルを未然に防ぎましょう。

関連記事:パートタイム労働者の雇用契約書を作成する際に押さえておきたいポイント

9. 労働契約に関するよくあるトラブルとは?

労働契約書が募集要項や就業規則の内容と異なるなど、トラブルが生じることもよくあります。ここでは、労働契約に関するよくあるトラブルとその時の対応について詳しく紹介します。

9-1. 労働契約書と就業規則の内容が異なる

就業規則は、職場のルールをまとめた規則です。一方、労働契約書は、会社と従業員が個別に締結した決まりごとを明示した契約書です。就業規則と労働契約書は整合性があるのが望ましいですが、実際にはそれぞれの内容が異なることもあります。

労働契約法第12条に則り、労動契約書の労働条件が就業規則の基準よりも下回る場合、該当部分は無効となり、就業規則で定める基準が適用されることになります。一方、労働契約書の労働条件が就業規則の基準よりも上回る場合、労働契約書の内容が優先されることになるので注意しましょう。

(就業規則違反の労働契約)

第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

9-2. 募集要項と労働契約書の内容が異なる

新たに従業員を募集する場合の募集要項は、原則として、労働契約書の内容と一致させる必要があります。しかし、募集要項はあくまでも見込みの労働条件であるため、募集要項が労働契約書の内容と違っていても、直ちに違法となるわけではありません。

ただし、虚偽の求人情報を掲載している場合は、求人詐欺に該当し、法律違反となる可能性もあります。そのため、募集要項を適切に見直すことに加え、労働契約書の内容をきちんと労働者に周知し、合意を得ることが大切です。

9-3. 労働契約書が労働基準法の基準を満たしていない

労働契約書の労働条件が労働基準法の基準を満たしていない場合、労働基準法第13条により、その労働条件は無効になり、労働基準法の規定が優先して適用されることになります。たとえば、労働契約書に「年次有給休暇を付与しない」と記載している場合でも、労働基準法の要件を満たせば、その労働条件は無効になり、年次有給休暇を正しく付与しなければなりません。このように、労働契約書を作成する際は、労働基準法や就業規則の基準を下回らないよう注意して作成しましょう。

(この法律違反の契約)

第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

10. 労働契約を正しく締結して良好な労使関係を築こう!

労働契約は、使用者と労働者の間で結ぶ性質上、不利な立場に陥りやすい労働者を守るために法的なルールに則って合意・成立するものです。そのため、正しい知識を理解しないまま労働契約を締結してしまうと、労働者との間にトラブルが生じてしまう可能性があります。労働契約を締結する際は、労働条件の明示に加えて、労働契約書によって労働条件に労使双方の合意があったことを証拠に残すことが大切です。労働契約を適切に締結し、良好な労使関係を築き上げましょう。

「雇用契約手続きマニュアル」無料配布中!

従業員を雇い入れる際は、雇用(労働)契約を締結し、労働条件通知書を交付する必要があります。

このとき、労働条件通知書に記載しなければならない事項が法律によって決まっています。

また、労働条件通知書などの書面による交付は義務付けられていなくとも、口頭で通知すべき事項も定められているため、注意しましょう。

きちんと案内して、労使間で納得できていなかった場合、後々トラブルとなりかねません。

当サイトでは、雇用契約の手順や労働条件通知書に必要な項目などをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しておりますので、「雇用契約のルールをいつでも確認できるようにしたい」「適切に雇用契約の対応を進めたい」という方は、是非こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

引用:

引用: