労働基準法の改正により2019年4月以降、年10日以上の有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、年5日の有給休暇を取得させることが義務付けられました。

また、有給休暇は正社員だけでなく、パートやアルバイトの従業員に対しても、付与する必要があります。

今回は、有給休暇の付与日数の計算方法や付与に関するルールについて、図を用いてわかりやすく解説します。

「自社の年次有給休暇の付与や管理は正しく行われているのか確認したい」という方に向け、当サイトでは有給休暇の付与のタイミングから義務化、基準日の変更や効率的な管理方法まで年次有給休暇の法律について包括的にまとめた資料を無料で配布しております。

「自社の有休管理が法律的に問題ないか確認したい」「有給管理をもっと楽にしたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 有給休暇の付与日数は?

有給休暇は雇用形態に関係なく、要件を満たす全従業員に付与しなくてはなりません。そのためには、有給休暇の付与日数について正しく理解しておく必要があります。

まずは、正社員の場合とパート・アルバイトの場合の有給休暇付与日数の違いを正しく確認しておきましょう。有給日数が最大の20日になるのは何年目かも、雇用形態別に図で解説します。

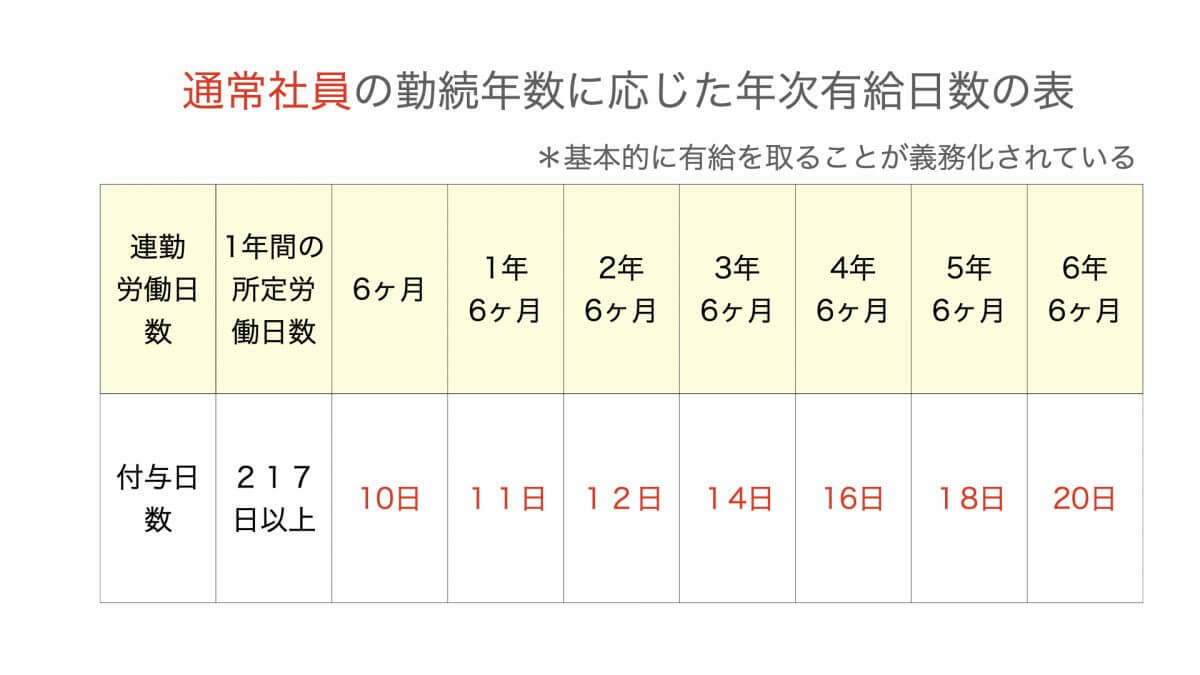

1-1. 正社員(フルタイム労働者)への付与日数

正社員の場合、6カ月以上継続的に勤務していれば、原則として年10日以上の有給休暇が付与されます。ただし、所定労働日数が少ないなどの場合は、10日未満となることもあるので、有給休暇の付与日数に関するルールを正しく把握しておくことが大切です。

1-2. パート・アルバイトへの付与日数

パート・アルバイトの場合は、週所定労働日数や週所定労働時間によって、年次有給休暇の付与日数が細かく定められているので注意が必要です。

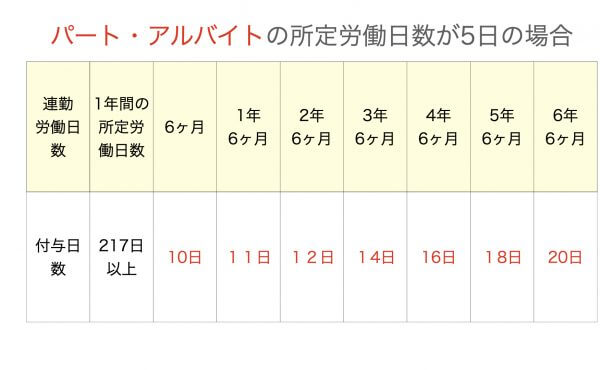

<1>週所定労働日数が5日の場合

週所定労働日数が5日以上、週所定労働時間が30時間以上、1年間の所定労働日数が217日以上、という3つの条件のいずれかに該当しているパート・アルバイトには、正社員と同様の年次有給休暇日数を付与する必要があります。

たとえば、週の所定労働時間が30時間未満であっても、週所定労働日数が5日の場合は、継続勤務年数が6カ月になった時点で通常の労働者と同じ年次有給休暇が付与されます。

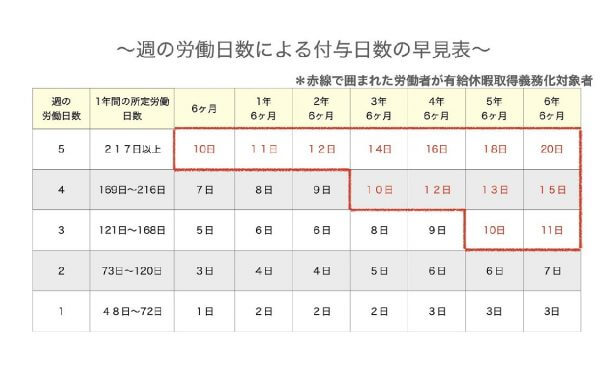

<2>週所定労働日数が4日の場合

週所定労働日数が4日で、かつ週所定労働時間が30時間未満の場合は、継続勤務年数が6カ月になった時点で7日の有給休暇が付与されます。それ以降は1年経過するごとに、8日、9日、10日、12日、13日、6年6カ月経過すると、15日付与されます。

<3>週所定労働日数が3日の場合

週所定労働日数が3日で、かつ週所定労働時間が30時間未満の場合は、継続勤務年数が6カ月になった時点で5日の有給休暇が付与されます。それ以降は1年経過するごとに、6日、6日、8日、9日、10日、6年6カ月経過すると、11日付与されます。

<4>週所定労働日数が2日の場合

週所定労働日数が2日で、かつ週所定労働時間が30時間未満の場合は、継続勤務年数が6カ月になった時点で3日の有給休暇が付与されます。それ以降は1年経過するごとに、4日、4日、5日、6日、6日が毎年付与され、6年6カ月経過すると、7日付与されます。

<5>週所定労働日数が1日の場合

週所定労働日数が1日で、かつ週所定労働時間が30時間未満の場合は、継続勤務年数が6カ月になった時点で1日の有給休暇が付与されます。それ以降は1年経過するごとに、2日、2日、2日、3日、3日、6年と6カ月経過すると、3日付与されます。

パート・アルバイトへの有給休暇の付与日数を一覧にすると下記の通りです。年10日以上の有給休暇が付与される場合には、年5日取得義務が適用されるので注意しましょう。

関連記事:アルバイト・パートにも必要な有給休暇|日数・賃金の計算方法

1-3. 週の所定労働日数が決まっていない場合の付与日数

ある週は3日勤務、別の週は4日勤務など、週の所定労働日数が決まっていない従業員もいるでしょう。シフト制で働くスタッフなど、週の所定労働日数が一定ではない場合は、6カ月間の労働日数を2倍した日数をもとに有給休暇の付与日数を算出可能です。

たとえば、6カ月間の労働日数が50日の場合、1年間の所定労働日数は100日になると想定できます。前項の早見表を確認すると、6カ月後の有給休暇付与日数は3日であることがわかります。

2. 有給休暇の付与日数に関する基礎知識

有給休暇の付与日数は、所定労働日数や所定労働時間によって変化します。しかし、企業は要件を満たすすべての労働者に対して有給休暇を付与しなければならないことに変わりはありません。

ここでは、有給休暇の基本知識についてわかりやすく解説します。

2-1. 有給休暇とは?

有給休暇の正式名称は「年次有給休暇」です。有給休暇とは一定期間、継続勤務した労働者に対して付与される休暇のことです。有給休暇は、労働基準法第39条で規定されています。

有給休暇の目的は、心身をリフレッシュして余裕のある生活を保障することです。労働者が有給休暇を取得した場合、通常勤務分の賃金が発生します。従業員が欠勤した場合、「ノーワーク・ノーペイの原則」により、給与から賃金を控除できますが、有給休暇の取得の場合は控除できないので注意が必要です。なお、有給休暇を取得した場合に支払われる賃金は、下記の定めによります。

年次有給休暇を取得した日・期間については、就業規則等の定めにより、平均賃金、通常の賃金又は労使協定に基づく健康保険法上の標準報酬日額相当額を支払う必要があります

関連記事:【有給休暇】徹底ガイド!付与日数・年5日取得義務化・法律と罰則を解説

2-2. 有給休暇の付与要件

有給休暇は労働者に認められた権利であり、企業は労働者に有給休暇を付与しなければなりません。有給休暇が付与される要件は、労働基準法第39条に定められています。企業は下記のいずれもの要件を満たしている労働者に対して、有給休暇を付与する義務があります。

- 6カ月以上継続して働いている

- 全労働日の8割以上で出勤している

有期雇用労働者(アルバイト、パート、派遣社員など)のような短期間の雇用契約を結んでいる場合でも、契約更新を繰り返して6カ月以上働いているのであれば、上記の条件を満たす可能性があります。有給休暇の付与要件を満たし、所定労働時間が週30時間以上または、所定労働日数が週5日のフルタイム契約の場合であれば、正社員と同様の有給休暇が付与されます。

(年次有給休暇)

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

関連記事:有給休暇を付与するタイミングは?2回目以降の付与や基準日の統一についても解説!

2-3. 有給休暇の付与日数は法律で定められている

繰り返しになりますが、有給休暇制度は労働基準法第39条で明確に規定されています。第1項から第10項までに、付与日数や要件などが細かく規定されているため注意しましょう。また、半日単位・時間単位での付与のように、企業が決定権を持つ特殊なケースについての対応方法なども記載されています。

労働基準法第119条、120条により、「有給休暇の付与日数が法律の規定より下回っている」「有給休暇を適切なタイミングで付与していない」といった法律違反があると、罰金(30万円以下)や懲役(6カ月以下)の罰則が科せられる可能性もあります。罰金は従業員1人あたりなので、従業員100人について有給休暇を正しく付与していなかった場合、最大3,000万円の罰金を支払わなければなりません。

このように、従業員の有給休暇を管理する担当者は、労働基準法違反とならないようにするため、労働基準法第39条について理解を深めておくことが大切です。

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一 (省略)、第三十九条(第七項を除く。)、(省略)

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 (省略)、第三十九条第七項、(省略)

関連記事:有給休暇を定める法律「労働基準法」を解説!違反時の罰則や退職者の対処法

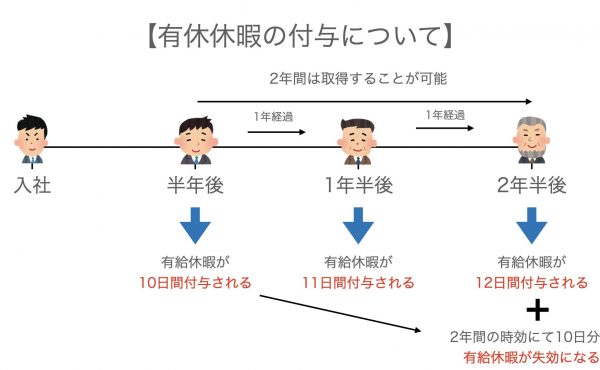

2-4. 有給休暇の最初の付与日は半年後

上図の通り、有給休暇の最初の付与日は入社して半年後です。有給休暇の付与を行った日を「基準日」と呼びます。その後は、1年ごとの基準日に有給休暇が発生します。

たとえば入社日が4月1日の従業員の場合、最初に有給休暇が付与されるのは10月1日で、その後は毎年10月1日に付与される仕組みです。

有給休暇の付与日数は雇用形態や出勤率によって変わりますが、付与日はすべての従業員に共通するルールです。なお、従業員の不利益にならなければ、企業の判断で基準日を統一することも可能です。具体例を2つ紹介します。

- 前倒しで付与する

- 全従業員の基準日を統一する

通常なら入社半年後に付与される有給を、入社日に前倒しで付与したり、全従業員の2回目以降の付与日を4月1日に統一したりしても法律的に問題ありません。企業の都合で付与日をある程度統一すると事務処理の軽減につながります。ただし、企業独自のルールを設ける場合は、就業規則に明記する必要があります。

関連記事:有給休暇の基準日とは?管理簿への記載が必須!統一するメリットや考え方を解説

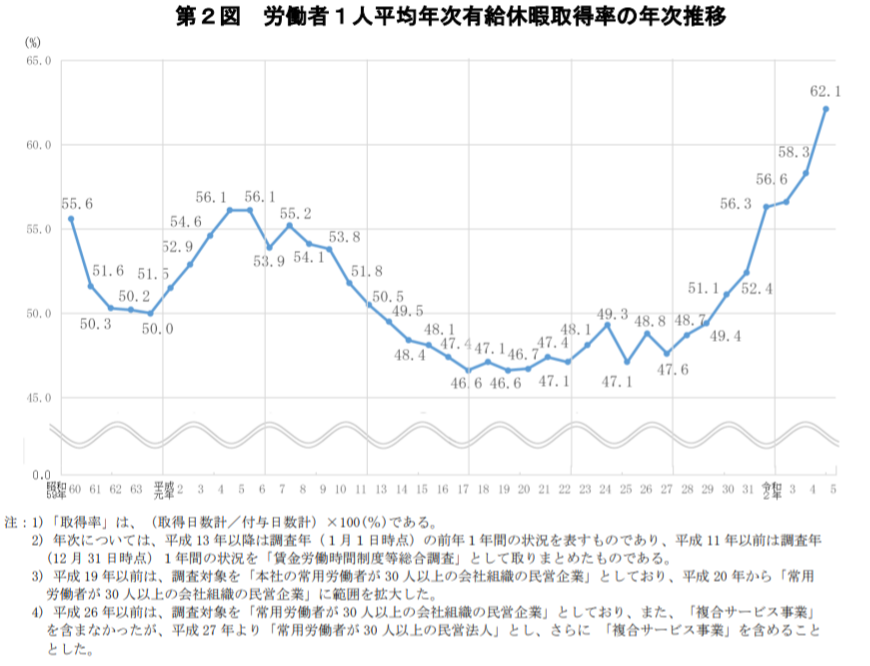

2-5. 有給休暇の平均取得率は62.1%

有給休暇を付与するにあたり、取得率が気になるという声も少なくありません。厚生労働省の令和5年就労条件総合調査によると、有給休暇の平均取得率は62.1%です。

「有給休暇の年5日取得義務化」などの働き方改革の影響により、有給休暇の平均取得率は上昇傾向にあります。ただし、有給休暇の平均取得率は、業種別でみると「複合サービス事業」が 74.8%と最も高く、「宿泊業,飲食サービス業」が 49.1%と最も低い結果となっています。

このように、有給休暇の平均取得率はあくまでも参考として、企業はすべての従業員が希望通りに有給休暇を取得できるような組織づくりをおこなうことが大切です。

ここまで、有給休暇の付与日数・要件・付与日について解説しましたが、企業により有給休暇付与のルールが異なることも多く、本当に正しく付与できているのか不安に思われる方もいらっしゃると思います。当サイトでは、法律に則った有給休暇付与について解説した資料を無料で配布しています。勤続日数と所定労働日数に応じた有給付与日数をすぐに確認できるだけでなく、管理方法やよくある疑問にもお答えしておりますので、自社の有給付与ルールにおいて法律的に問題があるかどうか気になる方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

3. 有給休暇付与日数の正しい計算方法

年次有給休暇は法律で定められており、正しく付与しなければ罰則を受ける恐れがあります。ここでは、有給休暇の付与日数の計算方法や注意点について詳しく解説します。

3-1. 有給休暇付与日数に必要な「出勤率」の計算式

有給休暇の付与要件の一つが「全労働日における出勤率が8割以上」です。出勤率は以下の計算式で算出しましょう。

出勤日とは、従業員が出勤した日のことです。一方、全労働日とは、従業員に労働義務を課している日です。なお、事務処理を簡便化するため、次の計算式で有給休暇の付与基準となる「出勤日数」を求めたうえで、要件を満たしているかを確認する方法もあります。

まずは全労働日を調べましょう。そのためには、算定期間内に年間休日が何日あったかを確認する必要があります。

たとえば、算定期間が2024年4月1日から2025年3月31日の1年間で年間休日が120日の場合、365日から120日を差し引いた245日が全労働日になります。

なお、閏年に該当する場合は「365日」でなく、「366日」を計算に用います。

この場合、有給休暇の付与条件を満たす「出勤日数」は、245日に8割を乗じた日数です。つまり、196日以上出勤した従業員は有給休暇の付与対象になります。

3-2. 出勤率を計算する際の注意点

出勤率を求める際、計算に必要な用語の定義を正確に把握する必要があります。全労働日と出勤率は先述の通りです。その他にも、注意する点があるので確認してみてください。

| 全労働日と出勤日から除外する日 |

|

| 全労働日と出勤日に含める日 (実際に就労しない場合でも含める) |

|

| 労使間で取り扱いを決定する日 (就業規則への記載は必須) |

|

なお、出勤率に実労働時間は関係ありません。遅刻・早退をしても出勤日としてカウントされます。各従業員の出勤日数は出勤率に影響するため、正しい日数を確認してから計算することが大切です。

関連記事:有給休暇の付与日数の計算方法とは?付与条件や計算例、注意点についても紹介!

4. 有給休暇の付与日数に関する注意点やルール

ここでは、有給休暇の付与日数に関する注意点について詳しく紹介します。

4-1. 有給休暇は繰り越し可能

有給休暇には消滅期限があります。労働基準法第115条により、有給休暇の消滅時効は2年です。ただし、就業規則で従業員が有利になるよう消滅期限を延ばしている場合、この限りではありません。

(時効)

第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

有給休暇の消滅時効の観点から、有給休暇は付与された日の翌年までなら繰り越し可能です。たとえば、2024年4月1日に10日の有給休暇が付与され、その年に7日消化したケースを考えてみましょう。この場合、3日の有給休暇が翌年(2025年度)に繰り越されます。この3日の有給休暇は、2026年3月31日までに消化しなければ、消滅することになります。

関連記事:有給の消滅期限はいつ?計算方法や時効・買取をわかりやすく解説

有給休暇の繰り越しの例

有給休暇の繰り越しの例として、以下のようなケースがあります。

2024年4月1日に12日分の有給休暇を付与され、5日間を使用した結果、残りは7日となります。

次の年、2025年4月1日に13日分の有給休暇を新たに付与され、再び5日間を使用した場合、残りの有給休暇は7日(2024年分残日数)+13日(2025年分付与)-5日(使用分)=15日となります。

2026年4月1日には14日分の新しい有給休暇が付与されますが、2024年からの残り2日分は有効期限が切れるため失効します。

※ただし、就業規則で2年以上の有効期限を認めることで、残日数を保持することも可能です。

4-2. 有給休暇の最大日数

有給休暇の付与日数は、1年間で最大20日間です。

ただし、この内5日間は1年以内に取得する義務があります。したがって、1年後には残る日数は15日となります。

2年間の有効期限があるため、もし翌年も新たに20日間の有給休暇が付与されれば、最大日数は35日となります。

なお、上記は法定での日数になるため、企業独自で法定よりも多く有給休暇を付与している場合は、最大日数が35日よりも多くなることがあります。

関連記事:有給休暇の繰越をわかりやすく解説!上限日数や計算方法を事例で紹介

4-3. 有給休暇の買取は原則できない

「有給休暇を取得できないから買い取ってほしい(従業員側)」「有給休暇の年5日取得義務化の条件を満たすため買い取りをしたい(企業側)」と考える人もいるかもしれません。しかし、有給休暇の買取は原則として認められていません。

しかし、下記の3つのケースに該当すれば、例外的に有給休暇の買取が認められます。

- 退職時に有給休暇が残っている場合

- 有給休暇の有効期限が切れた場合

- 有給休暇の付与日数が法定基準よりも多い場合

有給休暇の買取をする場合の金額は、企業側で自由に決めることができます。ただし、トラブルが起きないよう、就業規則に買取の有無や条件、金額などをきちんと明記しておきましょう。

関連記事:有給休暇の買取は違法?退職時の対処や買取の計算について解説

4-4. 有給休暇を付与する時季は指定できる?

有給休暇は、基本的に従業員が希望する日に取得させなければなりません。ただし、従業員の希望通りに取得させると業務が正常に進まなくなる場合に限って、企業側は取得日を変更することが可能です(時季変更権)。

また、年10日以上の有給休暇が付与される従業員については、そのうち5日を企業側が時季を指定したうえで取得させる必要があります(時季指定権)。ただし、すでに5日以上の有給休暇を取得している場合は、時期を指定する必要はありません。

4-5. 有給休暇の計画的付与

有給休暇の計画的付与とは、付与日数のうち5日を超える日数について、計画的に取得日を割り振れる仕組みです。この制度を利用するためには、労使協定を結ぶ必要があります。

有給休暇を計画的に付与すれば取得率を高められるのはもちろん、業務を効率よく進められるため、うまく活用しましょう。

4-6. 有給休暇は時間単位で付与できる?

有給休暇は基本的に1日単位で付与する必要がありますが、半日単位や時間単位で与えることも可能です。短い単位で有給休暇を取得できる状態にすることにより、従業員が柔軟に休みを取得しやすくなります。

ただし、労使協定を結ぶ必要があり、上限は1年で5日分までという制限があることに注意しましょう。

4-7. 有給休暇の取得理由を聞いてはいけない

有給休暇を取得する際、従業員がその理由を答える必要はありません。申請の際に取得理由の記載を義務づけることはできず、企業はそのルールを設けられません。

ただし、職場での円滑なコミュニケーションの一環として、取得理由を尋ねること自体は違法ではありません。

5. 有給休暇の日数を管理する際のポイント

労働基準法違反とならないためにも、有給休暇の付与日数や保有日数はきちんと管理する必要があります。ここでは、有給休暇を管理する際のポイントについて詳しく紹介します。

5-1. 年5日間の有給休暇の取得が義務化(2019年4月~)

2019年4月、労働基準法の改正により、年10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対して、年5日の年次有給休暇の確実な取得が使用者(企業側)に義務付けられました。正社員だけでなく、パート・アルバイトなどの有期雇用労働者でも、条件を満たせば適用されます。また、管理監督者は、労働基準法第41条により労働時間や休憩、休日の規定について適用されませんが、有給休暇の規定(有給休暇付与日数や年5日取得義務化など)は適用されるので注意が必要です。

(労働時間等に関する規定の適用除外)

第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

(省略)

二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者(省略)

関連記事:年5日の有給休暇取得が義務に!労働基準法違反にならないために企業がすべき対応方法とは

5-2. 年次有給休暇管理簿の保管義務

労働基準法施行規則第24条の7により、企業は年10日以上有給を付与した労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成・管理する義務があります。年次有給休暇管理簿とは、労働者ごとに付与日(基準日)や付与日数、取得日、時季指定した日などを管理するためのものです。

なお、年次有給休暇管理簿の保管期間は、年次有給休暇を与えた期間と期間満了してから5年間と定められています。しかし、保存期間には経過措置が設けられており、当面の間は3年間でも問題ありません。ただし、経過措置はいつ終了するか未定なため、5年間保管しておくことを推奨します。

また、年次有給休暇管理簿の保管方法に指定はありませんが、労働基準監督官の臨検で賃金台帳とともに年次有給休暇管理簿の閲覧・提出が求められた場合は、すみやかに提示しなければなりません。そのため、データと紙媒体での保存を併用しておくと良いかもしれません。

第二十四条の七 使用者は、法第三十九条第五項から第七項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(第五十五条の二及び第五十六条第三項において「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後五年間保存しなければならない。

関連記事:年次有給休暇管理簿の作成義務とは?記載事項や保管期間をわかりやすく解説

5-3. 勤怠管理システムの活用

年次有給休暇の付与は法律で定められた義務です。また、年5日取得の義務化に伴い、有給休暇の管理は煩雑になりやすいです。そのため、有給休暇に関連する業務を効率化するため、勤怠管理システムを導入するとよいでしょう。

勤怠管理システムを活用すれば、有給休暇の取得状況や付与日数、繰越日数などを一括管理することができます。また、法改正があればシステムはバージョンアップされるため、紙やExcelを使って人の手で管理するよりもスムーズな有給休暇の管理が可能になります。

ただし、勤怠管理システムには導入・運用コストがかかるため、自社のニーズに合わせて最適な勤怠管理システムを選定することが大切です。

関連記事:アプリ対応の勤怠管理システム8選|タイムカードに代わる勤怠管理手法の導入メリットとは

6. 適切な有給休暇日数を付与するメリット

有給休暇を正しく付与し、適切なタイミングで取得させることには、以下のようなメリットがあります。

6-1. 従業員の心身の健康を維持できる

有給休暇の大きな目的は、仕事から解放された時間のなかでリフレッシュを図り、心身の健康を維持することです。業務が忙しい場合、通常の法定休日だけで疲労を回復できるとは限りません。

疲労が蓄積すると過労死の可能性が高まるだけではなく、集中力や生産性の低下にもつながります。適切なタイミングで有給休暇を取得させることで、健康状態の維持や業務の効率化を図りましょう。

6-2. 従業員のエンゲージメントを向上できる

従業員のエンゲージメントを向上できることも、有給休暇を取得させるメリットのひとつです。有給休暇を希望通りに取得できる職場であれば、その分、業務を積極的にこなし、企業に貢献したいと考える従業員が増えるでしょう。

逆に有給休暇を取りにくい環境の場合、モチベーションが低下し、離職率が高くなってしまう可能性もあります。

6-3. 社会的なイメージがよくなる

有給休暇を正しく付与し、法律に従って消化させることは、社会的イメージの向上にもつながります。企業全体のイメージがよくなることで、働きやすい職場であることをアピールでき、新しい人材を確保しやすくなるでしょう。

7. 有給休暇の管理を効率化するなら勤怠管理システム!

有給休暇の付与や取得は法律で義務化されており、その義務を守らなかった場合は罰せられてしまいます。有給休暇をスムーズに付与し、従業員が気持ちよく働ける環境を作ることができれば、業務効率化や生産性向上といったメリットも得られます。有給休暇の管理を効率化させるため、勤怠管理システムの導入を検討してみましょう。

「自社の年次有給休暇の付与や管理は正しく行われているのか確認したい」という方に向け、当サイトでは有給休暇の付与のタイミングから義務化、基準日の変更や効率的な管理方法まで年次有給休暇の法律について包括的にまとめた資料を無料で配布しております。

「自社の有休管理が法律的に問題ないか確認したい」「有給管理をもっと楽にしたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。