現在の日本では少子化が問題視され、バリバリ働いてほしい若年層が年々減少傾向にあります。企業としては労働力の確保をしたいため、条件面などを手厚くして採用に力を入れています。

現在の日本では少子化が問題視され、バリバリ働いてほしい若年層が年々減少傾向にあります。企業としては労働力の確保をしたいため、条件面などを手厚くして採用に力を入れています。

ただし、条件面を好待遇にしても実際の現場では「聞いていた条件と違う」という理由から、従業員が退職してしまうケースもあります。このような場合は、労働基準法第15条の「労働条件の明示義務」に抵触している可能性があります。この記事では、法律で定められた労働条件の明示義務について徹底解説します。

「雇用契約手続きマニュアル」無料配布中!

従業員を雇い入れる際は、雇用(労働)契約を締結し、労働条件通知書を交付する必要があります。

このとき、労働条件通知書に記載しなければならない事項が法律によって決まっています。

また、労働条件通知書などの書面による交付は義務付けられていなくとも、口頭で通知すべき事項も定められているため、注意しましょう。

きちんと案内して、労使間で納得できていなかった場合、後々トラブルとなりかねません。

当サイトでは、雇用契約の手順や労働条件通知書に必要な項目などをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しておりますので、「雇用契約のルールをいつでも確認できるようにしたい」「適切に雇用契約の対応を進めたい」という方は、是非こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 労働条件の明示義務とは?

労働条件の明示義務とは、企業が労働者を雇う場合に、あらかじめ賃金や労働時間などの労働条件を明示しなければならない義務のことです。労働条件の明示義務は、労働基準法第15条により明確に規定されています。

1-1. 労働基準法15条の条文

根拠となる労働基準法15条の条文を見ていきましょう。

(労働条件の明示)

第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない

労働条件の明示義務の対象者には、正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトなども含まれます。多様な雇用形態を導入している場合、それぞれの雇用形態に対して労働条件を明確にし、明示する義務があるので注意が必要です。

2. 労働条件の明示事項

労働条件の明示事項は「労働基準法施行規則第5条」で定められています。労働条件の明示事項には、必ず明示しなければならない「絶対的明示事項」と、定めがある場合に明示しなければならない「相対的明示事項」があります。

第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。(省略)

ここでは、労働条件の明示事項における絶対的明示事項と相対的明示事項について詳しく紹介します。

2-1. 絶対的明示事項

労働条件を明示する際に、必ず含まなければならない事項(絶対的明示事項)は次の通りです。

- 労働契約の期間に関する事項

- 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項

- 就業場所や業務内容に関する事項

- 始業・終業時刻や残業の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項

- 賃金の決定方法や計算方法、支払方法、締め切り、支払時期、関する事項

- 昇給に関する事項

- 退職(解雇の事由を含む)に関する事項

なお、パートタイム労働法第6条(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)により、パートやアルバイトなどで働く短時間労働者・有期雇用労働者には、上記だけでなく、「賞与の有無」「退職手当」「賞与の有無」「雇用管理を改善するためなどを目的とした相談窓口に関する事項」も明示しなければなりません。

(法第六条第一項の明示事項及び明示の方法)

第二条 法第六条第一項の厚生労働省令で定める短時間・有期雇用労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する事項は、次に掲げるものとする。

一 昇給の有無

二 退職手当の有無

三 賞与の有無

四 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口引用:短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(パートタイム労働法施行規則)第2条|e-Gov

関連記事:パートタイム・有期雇用労働法をわかりやすく解説!改正内容やメリットを紹介

2-2. 相対的明示事項

労働条件を明示する際、絶対的明示事項のほかに、就業規則などで定めをしている場合に明示しなければならない事項(絶対的明示事項)は次の通りです。

- 退職手当に関する事項

- 賞与・ボーナスや最低賃金に関する事項

- 食費や作業用品などの負担に関する事項

- 安全衛生に関する事項

- 職業訓練に関する事項

- 災害補償や業務外の傷病扶助に関する事項

- 表彰や制裁に関する事項

- 休職に関する事項

相対的明示事項については、明示しなくてもよいと勘違いされやすいです。自社で規定している場合は、相対的明示事項も必ず明示しなければならないので、労働条件の明示義務について正しく理解しておくことが大切です。

3. 2024年4月から労働条件明示ルールが改正!

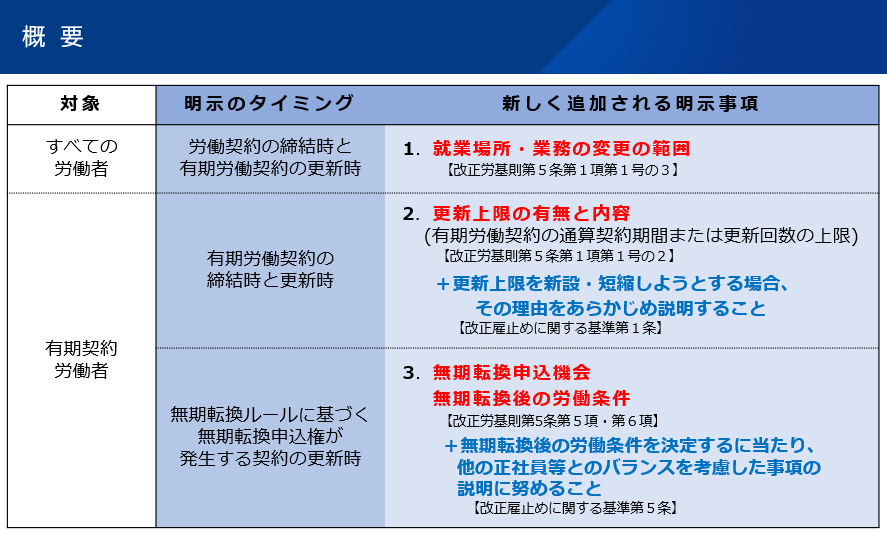

2024年4月より、労働条件明示ルールが改正されており、労働条件明示事項に下記が追加されています。

ここでは、2024年4月から追加された労働条件明示事項について詳しく紹介します。

3-1. 就業場所や業務内容における変更の範囲

すべての労働者に対して、就業場所や業務内容における変更範囲を明示する必要があります。なお、有期労働契約の場合は、更新ごとに明示しなければなりません。従来と2024年4月以降の明示方法の例は、下記の通りです。

|

労働条件明示事項 |

従来 |

2024年4月~ |

|

就業場所 |

東京 |

(雇入れ直後)東京 |

|

業務内容 |

人事・総務 |

(雇入れ直後)人事・総務 |

このように、従来は変更の範囲の記載が必要ありませんでした。しかし、2024年4月からは「就業場所」と「業務内容」について変更範囲を明記する必要があります。

3-2. 更新上限の有無とその内容

パート・アルバイトや派遣労働者などの有期契約労働者を雇用する場合は、更新上限の有無とその内容を明記しなければなりません。従来と2024年4月以降の明示方法の例は、次の通りです。

|

労働条件明示事項 |

従来 |

2024年4月~ |

|

契約期間 |

期間の定めあり(2024年4月1日~2025年3月31日) |

期間の定めあり(2024年4月1日~2025年3月31日) |

なお、更新上限の新設・短縮をする場合、あらかじめその理由を労働者に説明する必要があります。

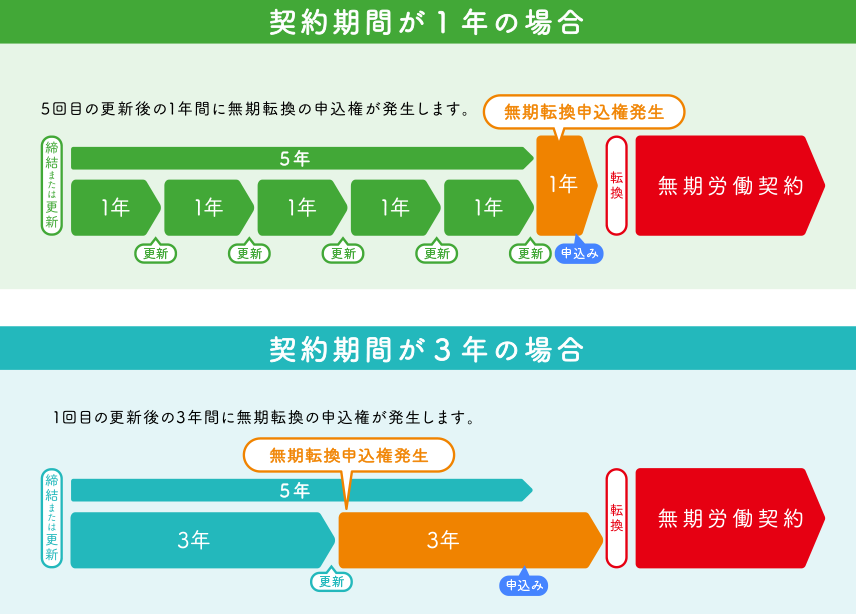

3-3. 無期転換申込機会

有期契約労働者を雇用する場合は、「無期転換申込権」が生じる更新のタイミングごとに、無期転換を申し込みが可能である旨を明示しなければなりません。無期転換申込権が発生するのは下記のようなタイミングです。

無期転換申込機会の明示の仕方の例は次の通りです。

なお、無期転換申込権とは、同一の企業との間で、有期労働契約の更新により通算5年を超える場合に、労働者の申し込みによって無期労働契約に転換できる権利を指します。無期転換申込権が労働者から行使された場合、原則として、企業は拒否することができません。

3-4. 無期転換後の労働条件の内容

有期契約労働者を雇う場合、無期転換申込機会だけでなく、無期転換後の労働条件の内容も明記する必要があります。無期転換後の労働条件の明示の仕方の例は次の通りです。

2024年4月からは、無期転換後の労働条件を「無期転換申込権の発生する契約更新時」と「無期転換申込権の行使による無期労働契約の成立時」の両方で明示しなければならないので注意しましょう。

関連記事:有期雇用契約の期間は最短何年?無期転換ルールや退職届の必要性についても解説

4. 労働条件の明示事項に含めてはいけない項目

企業側は労働者に対して、労働条件を明示する義務があります。ただし、労働条件に含めてはいけない事項もあるので注意が必要です。ここでは、労働条件に含めてはならない事項について詳しく紹介します。

4-1. 賠償の予定

賠償の予定とは、労働者が仕事の中でミスを起こし、企業に損害を与えたとき、損害賠償の金額を決めておくことです。労働契約の中で賠償金額を先に決めておくことは、労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」に抵触するので、労働条件に含めてはなりません。

(賠償予定の禁止)

第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

4-2. 前借金の相殺

前借金の相殺とは、採用することを条件に、金銭を前貸しすることを契約書に盛り込むことです。具体的な例として、労働者の保護者が下記の内容を企業側に申告したと想定します。

- 息子がこちらの会社で働きます

- 働く条件で〇円貸してください

- 借りたお金は息子の給与から返済します

このような前借金と賃金の相殺に関する行為は、労働基準法第17条で禁止されています。前借金の相殺も、賠償の予定と同じく労働条件に盛り込むことができません。

(前借金相殺の禁止)

第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

4-3. 強制貯金

強制貯金とは、企業側が強制的に従業員の給与から貯金させる労働契約を結ばせることです。強制貯金は労働基準法第18条に抵触する違反行為です。

労働者の給与を貯金すること自体は、法律違反ではありません。しかし、強制的に承認させたり、罰金が生じたりするなどの契約内容は禁止されています。

(強制貯金)

第十八条 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない(省略)

このように、労働条件を明示する際に必ず含めなければならない項目もありますが、含めてはならない項目もあるので注意が必要です。

5. 労働条件はいつまでに明示すべき?

労働条件の明示タイミングは、労働基準法第15条により「労働契約の締結の際」です。入社時ではなく、内定時に労働契約が締結したとみなされることも多いです。そのため、労働者とトラブルを生まないためにも、内定時に労働条件を明示することが推奨されます。

採用内定によって労働契約が成立する場合には、採用内定に際して労働条件を明示しなければならない

なお、新卒採用や中途採用など新規雇用の場合だけでなく、有期雇用契約の更新や定年再雇用などの場合も労働条件を明示しなければなりません。ここからは、「有期雇用契約を更新する場合」「定年再雇用する場合」「出向者を受け入れる場合」における労働条件の明示タイミングについて詳しく紹介します。

5-1. 有期雇用契約を更新する場合

有期雇用契約を更新する場合は、その更新契約をおこなう際に、労働条件を明示しなければなりません。なお、2024年4月より、有期労働契約における労働条件の明示ルールは大きく変更されているので注意が必要です。

5-2. 定年再雇用する場合

定年制度を設けている企業の場合、従業員は定年に達すると、雇用関係が終了します。定年再雇用とは、従業員が定年退職した後に、再度同じ企業に雇用されることです。

定年再雇用をする場合、再度労働契約を結ぶことになるので、労働条件の明示が必要になります。定年再雇用をする場合も、労働契約を締結する際に、労働条件を明示しなければなりません。

関連記事:定年退職の年齢は?定年退職と再雇用の流れ・必要書類・手続きを徹底解説

5-3. 出向者を受け入れる場合

外部から出向者を受け入れる場合、出向者に対して労働条件を明示する義務が生じます。出向者と出向先が労働契約を結ぶタイミングで、労働条件を明示するようにしましょう。

6. 労働条件の明示方法

労働条件を明示する方法にはどのような手段があるのでしょうか。ここでは、労働条件の明示方法とその注意点について詳しく紹介します。

6-1. 労働条件通知書を書面で交付する

労働基準法施行規則第5条により、労働条件の明示は、原則として書面でおこなわなければなりません。そのため、労働条件を明示する際は、労働条件通知書を交付するのが一般的です。

労働条件通知書には決まったフォーマットがありません。厚生労働省の提供している「ひな形・テンプレート集」を参考に、自社のニーズにあわせてカスタマイズしたうえで、適切に交付しましょう。

法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする

関連記事:労働条件通知書とは?雇用契約書との違いや書き方・記入例をわかりやすく解説!

6-2. 電子メールやSNSでも可能

労働条件通知書は、原則として書面で労働者に明示します。しかし、昨今の電子化の影響により、2019年4月から下記の方法でも交付が可能になりました。

- FAX

- メール

- LINEなどのSNS

労働基準法施行規則第5条にも明記されています。注意点として、企業側が勝手に通知方法を選ぶことはできません。あくまで労働者の希望があった場合に、書面以外の方法で通知することができます。また、メールやSNSなどを使って明示をする場合、出力できることが条件になります。

労働条件通知書の電子化は、コスト削減や業務効率化などのメリットが得られますが、「従業員の同意が必要」「出力して書面を作成できる」といった注意点もあるので、気を付けて導入するようにしましょう。

法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。

一 ファクシミリを利用してする送信の方法

二 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

関連記事:労働条件通知書を電子化するメリットと具体的な手順を解説

6-3. 雇用契約書も交付する

労働条件通知書を正しく発行すれば、法律の要件を満たすことができます。しかし、労働条件通知書だけでは、労働条件に対して従業員の同意があったことを証明することができません。そのため、労働条件通知書とともに雇用契約書を交わすことが推奨されます。

雇用契約書と労働条件通知書の内容はほとんど同じになります。しかし、雇用契約書には署名・捺印欄があります。企業と労働者の合意があったことを証拠として残すため、労働条件通知書だけでなく、雇用契約書も交付するようにしましょう。なお、労働条件通知書と雇用契約書は「労働条件通知書兼雇用契約書」として兼用することもできます。

関連記事:雇用契約書と労働条件通知書の違いとは?兼用可能?記載事項や作成しない場合の罰則を解説

7. 労働条件の明示義務に違反した場合のリスク

労働条件の明示義務に違反した場合、どのような罰則があるのでしょうか。ここでは、労働条件の明示義務に違反した場合のリスクについて詳しく紹介します。

7-1. 労働基準法第15条違反となり罰則が課される

労働条件の明示を怠ると、労働基準法第15条に違反することになり、労働基準法第120条により「30万円以下の罰金」の罰則が課される恐れがあります。そのため、労働者と雇用契約を結ぶ場合、必ず労働条件を明示するようにしましょう。

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 (省略)、第十五条第一項若しくは第三項、(省略)の規定に違反した者

関連記事:雇用契約に違反すると罰則がある!違反やトラブルを回避するためにできることを解説

7-2. 労働条件と相違がある場合は即退職できる権利が労働者に認められる

労働基準法第15条により、企業側から労働者に明示された労働条件と実際の仕事において相違がある場合、労働者は即退職できる権利が認められます。労働条件と実態の違いで即退職できる一例は、次の通りです。

- トラックの運転業務で入社したが、実際は商品の梱包作業だった

- 配属先は東京都の事業所で採用されたが、実際の配属先が〇〇県だった

雇用期間が決まっていない労働者が退職をする場合、原則として、退職日の2週間前までに企業側に伝える必要があります。しかし、労働条件の相違による退職の場合は即可能です。このように、従業員とトラブルを生まないためにも、就業規則や実際の業務にあわせて、適切に労働条件を明示するようにしましょう。

② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

引用:労働基準法第15条一部抜粋|e-Gov

関連記事:労働基準法における「退職の自由」とは?意味や注意点を紹介

7-3. 労働契約を解除する場合の旅費を負担しなければならない

労働基準法第15条に従って労働契約を解除する場合、帰郷のための旅費を負担しなければならない可能性もあります。そのため、コストの負担が大きくなる恐れもあります。このようなトラブルを生じないためにも、労働条件の明示義務をきちんと守りましょう。

③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

引用:労働基準法第15条一部抜粋|e-Gov

8. 労働条件の明示義務を守って定着率を高めよう

労働者を雇用する際、労働者に不利益を与えないため、労働条件を明示しなくてはいけません。また、労働条件と実際の仕事に違いがあると「求めていた仕事と違う」などの理由から、離職につながる可能性もあります。2024年4月から、労働条件の明示義務のルールが変更されています。今一度、自社の労働条件の明示方法を見直してみましょう。

「雇用契約手続きマニュアル」無料配布中!

従業員を雇い入れる際は、雇用(労働)契約を締結し、労働条件通知書を交付する必要があります。

このとき、労働条件通知書に記載しなければならない事項が法律によって決まっています。

また、労働条件通知書などの書面による交付は義務付けられていなくとも、口頭で通知すべき事項も定められているため、注意しましょう。

きちんと案内して、労使間で納得できていなかった場合、後々トラブルとなりかねません。

当サイトでは、雇用契約の手順や労働条件通知書に必要な項目などをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しておりますので、「雇用契約のルールをいつでも確認できるようにしたい」「適切に雇用契約の対応を進めたい」という方は、是非こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。