法定休日とは労働基準法にて規定されている、労働者に対して最低限与えなければいけない休日のことを指します。

しかし、休日にはこの他にも法定外休日(所定休日)があるなど、それぞれどのように違うのか、どのように設定すればよいのか迷っている人も多いのではないでしょうか。

本記事では、法定休日とはどのような休日なのかを中心に、法定外休日との違いや、代休・振替休日といったその他関係のある制度をわかりやすく解説します。

【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK

人事担当者の皆さまは、労働基準法における休日・休暇のルールを詳細に理解していますか?

従業員に休日労働をさせた場合、休日はどのように取得させれば良いのか、割増賃金の計算はどのようにおこなうのかなど、休日労働に関して発生する対応は案外複雑です。

そこで当サイトでは、労働基準法にて定められている内容をもとに、休日・休暇の決まりを徹底解説した資料を無料で配布しております。

「休日休暇の違いや種類、ルールを確認したい」という人事担当者の方は「【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK」をぜひご一読ください。

目次

1.法定休日の定義

法定休日とは、労働基準法第35条により定められている休日を指します。使用者は労働者に週に1回もしくは、4週に4回の法定休日を付与しなければなりません。

(休日)

第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

法定休日はまとめて4日取得することも可能ですが、労働基準法第32条で定められている週の法定労働時間40時間を超えないように注意しましょう。

1-1. 法定休日と法定外休日(所定休日)の違い

企業の設ける休日には、法定休日の他に「法定外休日(所定休日)」があります。法定外休日は、法定休日のように法律での規定がありません。そのため、企業が独自に設定することができます。たとえば、週休2日制の企業ならば、2日のうちのどちらかが法定外休日となり、4週8休制の企業ならば、8日のうちの4日が法定外休日になります。

2. 法定休日に労働させる場合の対応

法定休日は基本的に労働させることができません。しかし、正しい手続きをおこなえば、法定休日に労働させることも可能です。

ここでは、法定休日に労働させるための手続きや対応について詳しく紹介します。

2-1. 36協定を締結する

法定休日に労働者に働いてもらうためには、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。労働基準法では、労働時間は原則として「1週間に40時間・1日8時間」以内とされています。しかし、それ以上の時間の勤務が必要になる場合もよくあります。そこで、あらかじめ労働組合などと企業が書面による協定を締結し、法定労働時間を超える時間外労働や、休日労働を可能にするのが「労働基準法第36条(36協定)」になります。

関連記事:36協定について、わかりやすく解説!|特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!

2-2. 休日労働手当として割増賃金を支払う

労働者が「時間外労働」「休日労働」「深夜労働」をおこなった場合、使用者は通常の賃金に加えて、割増賃金を支払わなければなりません。休日労働とは、法定休日に労働させることです。そのため、労働者が法定休日に労働した場合、割増賃金が支給されることになります。

休日労働の割増賃金は、下記の計算式により算出されます。

たとえば、基礎賃金2,000円で法定休日に5時間労働した場合、13,500円(= 2,000円 × 1.35 × 5時間)の割増賃金が発生します。

一方、法定外休日は休日労働に該当しません。1日8時間・週40時間以内であれば、法定外休日に労働させても割増賃金は発生せず、通常の賃金の支払いで問題ありません。ただし、法定外休日に労働させた結果、法定労働時間を超えてしまった場合は時間外労働に対する割増賃金を払う必要があるので注意しましょう。

関連記事:休日出勤は割増賃金になる?ケース別にそれぞれ詳しく紹介

2-3. 振替休日もしくは代休を取得させる

法定休日に労働させた場合、就業規則などに従い「振替休日」もしくは「代休」を取得させることができます。「週に1日休み」「4週4休」といった義務を果たすためにも、法定休日に労働させた場合は、従業員に振替休日や代休を取得させましょう。

関連記事:休日出勤した従業員に代休を取得させるには|振替休日との違いについても解説

3. 振替休日と代休の違い

法定休日に労働させた場合、就業規則などに従い「振替休日」もしくは「代休」を取得させることができます。どちらを取得するかによって、給与計算の方法が異なるので注意しましょう。

ここでは、振替休日と代休の違いを解説します。また、祝日や年次有給休暇の扱いについても紹介します。

関連記事:振替休日と代休の違いとは?計算方法の違いや注意点を解説

3-1.振替休日

振替休日とは、あらかじめ定められていた休日を、事前の手続きにより労働日とし、その代わりに他の労働日を休日にする制度を指します。つまり、休日と労働日を事前に変更する制度のことです。

休日を他の労働日に振り替えた場合、休日の予定であった日に勤務をしても、通常の勤務として扱われるため、休日労働に対する割増賃金の支払い義務が生じることはありません。ただし、その勤務により法定労働時間を超えた場合には、時間外労働に対する割増賃金として25%を上乗せして支払う必要があります。

なお、振替休日をおこなうには、以下の事項が必要となることに注意しましょう。

- 就業規則に振替休日の規定を記載しておくこと

- 事前に振替休日を特定すること

- 振り替えをおこなうことについて、前日までに労働者に対して通知をすること

関連記事:振替休日の基本的な部分を休日の定義や条件とあわせて詳しく紹介

3-2. 代休

代休とは、休日に労働がおこなわれた際、その日の代わりとして、後日に休日を与えることをいいます。代休は振替休日制度と異なり、法定休日に労働をさせた場合、休日労働に対する35%を上乗せした賃金を支払う必要があります。労働日と休日を「事前に」変更するのが振替休日、「事後に」変更するのが代休と考えておくと良いでしょう。

ここまで、法定休日の考え方や振替休日・代休の違いについて解説してきましたが、勤怠管理を行う上で休日休暇は必須の知識になります。また代休や振替休日を取らせないと、余計な人件費がかかってしまったり、労使間トラブルにつながるリスクがあるので注意が必要です。当サイトでは、あまり知られていない休日・休暇の違いや、本記事でも解説した休日労働させた場合の正しい対応についてまとめた資料を無料で配布しております。自社の休日労働時の対応が問題ないか不安なご担当者様は、こちらから「休日・休暇ルールBOOK」をダウンロードしてご確認ください。

関連記事:代休の定義とは?振休・有給の違いなど基本的なところを詳しく解説

3-3. 【補足】祝日とは?

祝日とは、祝日法第2条により定められた日を指します。祝日は、祝日法の改正により変更されることもあります。多くの企業では、祝日は労働基準法により定義された「法定休日」とされていません。そのため、祝日を休日と定めていない場合、労働させても問題ありません。また、法定休日でなければ「休日労働」の割増賃金を支払いも不要です。

第二条 「国民の祝日」を次のように定める。

元日 一月一日 年のはじめを祝う。

成人の日 一月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。

建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。

天皇誕生日 二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。

春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。

昭和の日 四月二十九日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。

憲法記念日 五月三日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。

みどりの日 五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。

こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。

海の日 七月の第三月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。

山の日 八月十一日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。

敬老の日 九月の第三月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。

秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。

スポーツの日 十月の第二月曜日 スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。

文化の日 十一月三日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。

勤労感謝の日 十一月二十三日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。引用:国民の祝日に関する法律(祝日法)第2条|e-Gov(2024年2月現在)

3-4. 【補足】年次有給休暇とは?

年次有給休暇とは、継続勤続した労働者に対して、労働から離れてリフレッシュするために付与される休暇です。年次有給休暇は、原則として、労働者が請求した日に付与しなければなりません。年次有給休暇は、法定休日や振替休日、代休と異なる制度です。年次有給休暇の取得日の賃金に対して、割増賃金の支払いは不要です。

ここまで、法定休日の考え方や振替休日・代休の違いについて解説してきましたが、勤怠管理を行う上で休日休暇は必須の知識になります。また代休や振替休日を取らせないと、余計な人件費がかかってしまったり、労使間トラブルにつながるリスクがあるので注意が必要です。当サイトでは、あまり知られていない休日・休暇の違いや、本記事でも解説した休日労働させた場合の正しい対応についてまとめた資料を無料で配布しております。自社の休日労働時の対応が問題ないか不安なご担当者様は、こちらから「休日・休暇ルールBOOK」をダウンロードしてご確認ください。

関連記事:【図解】有給休暇の付与日数がひと目でわかる!付与要件や最大日数の求め方

4. 法定休日の区別について

法定休日と法定外休日(所定休日)のどちらに労働するかで、賃金の計算方法が異なります。そのため、法定休日と法定外休日は明確に区別する必要があります。

ここでは、法定休日の特定の必要性について詳しく紹介します。

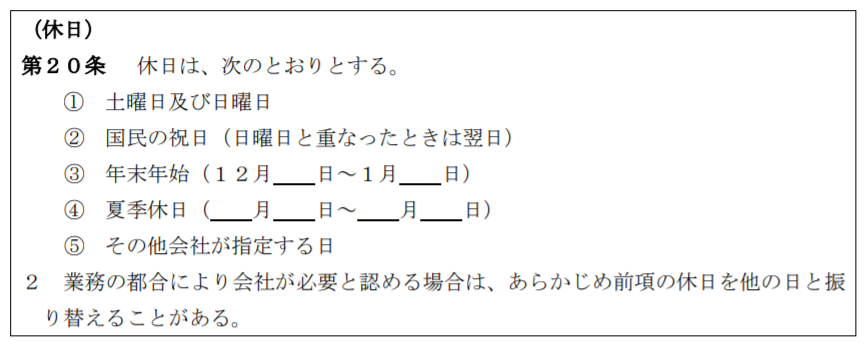

4-1. 法定休日を就業規則で定めている場合

就業規則で法定休日を特定する場合、厚生労働省の下記の「モデル就業規則」を参考にするのがおすすめです。

1週間の中で何曜日を休日としても、また、週によって異なる曜日を休日としても差し支えありません。さらに、勤務の実態に合わせて、労働者ごとに異なる日に交代で休日を与えることもできます。

4-2. 法定休日を就業規則で定めていない場合

就業規則で法定休日を定めていない場合は、週は何曜日から始まるのかを把握するため、起算日を明確にすることが大切です。就業規則などで起算日を定義していない場合、暦の上では日曜日を起算日とすることが一般的です。

たとえば、土日週休2日制の場合、法定休日は後ろのほうの休日となるので、週の起算日を日曜日とした場合には、日曜日を法定外休日、土曜日を法定休日として扱います。

|

日 |

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

土 |

|

法定外休日 |

法定休日 |

従業員は「日曜日」が法定休日だと思っていたとしてトラブルを招く可能性もあるので、できる限り就業規則を設けて、法定休日を明示しておくようにしましょう。

4-2-1. 法定休日をいつにするのか、就業規則で特定しないのは違法か?

労働基準法では法定休日の付与義務について定義されていますが、特定については定義されていません。そのため、法定休日を就業規則で特定しなくても違法ではありません。

しかし、法定休日を明確にしておかないと、後になって「休日労働をおこなった際、賃金計算が正確にできない」という問題が発生したり、労働者との間で賃金のトラブルにつながったりするなど、大きな問題に繋がる可能性があります。このような事態が発生するのを防ぐためにも、法定休日の特定はしっかりとおこなっておくことをおすすめします。

なお、労働基準法第89条により。従業員数10人以上の会社は、始業・終業時刻や休憩時間、休日、休暇などを就業規則として定め、届け出をする必要があるので注意が必要です。

第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

(省略)

関連記事:就業規則の基礎知識|作成ルール・記載事項・注意点などを解説

5. 法定休日に関する注意点

ここでは、法定休日における注意点について詳しく紹介します。

5-1. 休日労働と深夜労働が重なる場合は?

法定休日に深夜労働(22時から5時までの労働)が発生するケースもあります。この場合、休日労働と深夜労働の両方の割増率が適用されます。なお、深夜労働の割増率は25%です。そのため、休日労働と深夜労働が重複した場合の割増率は60%(= 35% + 25%)となります。

法定休日はそもそも労働日ではないため、法定労働時間もなく、「時間外労働」が発生しません。そのため、休日労働と時間外労働が重なることはありません。ただし、法定外休日には時間外労働が適用されます。法定外休日の場合、時間外労働と深夜労働が重複するケースもあるので、賃金の計算の際には注意が必要です。

5-2. 法定休日の出勤回数に限度はあるのか?

法定休日の出勤回数の限度について、労働基準法では定められていません。しかし、36協定を締結する際に、休日労働の上限を定める必要があります。また、下記のように時間外労働と休日労働の上限規制も設けられています。

- 時間外労働+休日労働 :月100時間未満、2~6カ月平均80時間以内

これらの規定はきちんと遵守することが大切です。また、過重労働は従業員の健康被害につながる恐れもあります。そのため、時間外労働や休日労働を減らすための施策を策定・実行することも重要です。

関連記事:法定休日出勤の回数について主なルールや注意点を解説

5-3. パート・アルバイトにも法定休日は適用されるのか?

正社員だけでなく、パート・アルバイトにも法定休日の規定は適用されます。割増賃金や有給休暇など、ほかの制度も適用されるので、取り扱いには注意が必要です。

6. 法定休日を与えないことによる罰則

当然ですが、法定休日を与えなかった場合には罰則が発生します。ここでは、2つの事例を用いて、法定休日を与えないことによる罰則について紹介します。

6-1. 就業規則に法定休日を書いていない場合

労働基準法第120条により、10人以上従業員を雇用している会社は、就業規則に休日に関する内容を記載していなければ、30万円以下の罰金を課せられる可能性があります。しかし、労働基準法では法定休日を特定する規定が設けられていないため、法定休日を具体的に提示していなくても罰則にはなりません。

6-2. 36協定を結ばずに休日労働させた場合

会社は36協定を締結した場合にのみ、法定休日に働いてもらうことが可能になります。しかし、36協定を結ばずに休日出勤させてしまうと、労働基準法第119条により6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が課せられます。

7. 法定休日と法定外休日の割増賃金の考え方

法定休日と法定外休日の割増賃金については、労働基準法に基づく具体的なルールが定められています。ここでは、法定休日と法定外休日に分けて割増率を解説します。

7-1. 法定休日の割増賃金の考え方

法定休日に労働した場合、割増賃金は通常の賃金の1.35倍が支払われる必要があります。これは、労働基準法によって定められたルールです。

さらに、法定休日の労働時間は時間外労働の上限規制(月45時間以内、年360時間以内)には含まれません。このため法定休日に8時間を超えて労働させても時間外労働ではなく休日労働として割増率は1.35倍となります。ただし、特別条項の時間外労働の上限規制(複数月平均80時間以内、月100時間未満、年720時間など)には休日労働は含むので注意しましょう。

7-2. 法定外休日の割増賃金の考え方

法定外休日に出勤した場合、労働時間は法定労働時間に合算され、通常の賃金が支払われます(就業規則に特段の定めがない場合)。ただし、法定労働時間を超過した場合は、その超過分に対して1.25倍の割増賃金が必要です。

給与計算の際には、法定内で働いた時間と法定外で働いた時間を分け、適切な割増率で支払うことが重要です。

8. 法定休日のルールを守り、健全な企業経営をしていこう

法定休日は労働基準法により定められた休日、法定外休日は企業独自で定めた休日を指します。法定休日に労働させる場合には、36協定の締結や割増賃金の支払いが必要になるなど、注意点が多くあります。法定休日を正しく理解して、健全な企業経営につなげましょう、

【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK