従業員を10名以上雇用している事業者は、就業規則を作成して行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出を出さなくてはならないと労働基準法で定められています。

職場のルールである就業規則を作ることで「給料の支払い日が急に変わった」「企業の一方的な思い付きで労働時間を変更された」というような労使間におけるトラブルを未然に防ぐことが可能です。

労働基準法や就業規則などのルールは、基本的に立場の弱い労働者を守るためにあります。

本記事では、就業規則の意義や、作成方法、作成する際に経営者や人事担当者がおさえておきたい基礎知識についてご紹介します。

労使のトラブルを回避するため、従業員を守るために正しい知識を身に付けて就業規則を作成しましょう。

目次

1. 就業規則とは

まずは、就業規則の基本を確認しましょう。

1-1. 就業規則とは「労使間トラブルを防ぐためのルールブック」

就業規則は、従業員の働く時間や、労働の対価として得る賃金・待遇などの基準を明確に定め、労使間でトラブルが起きないために作成するルールブックです。

就業規則で労使間のルールを明文化することで、お互いのモラルある行動が後押しされ、万が一トラブルがあったときも就業規則を軸に冷静な判断ができるようになります。

1-2. 就業規則がないのは違法?労働基準法による就業規則の位置づけとは

就業規則は、労働基準法で作成が義務付けられています。

労働者に対する法律である労働基準法は、事業者が1名でも人材を雇用する場合すべての事業者に適用されますが、就業規則は原則として労働者が10名以上の職場で作成する義務があります。

1-3. 就業規則の効力の度合いと要件

労働契約法7条により、就業規則は労働契約の内容と同等であるとされています。

しかし、たとえ就業規則であっても、労働契約法や労働協約の効力を上回ることはありません。このことは、労働基準法13条・92条に定められています。

また、就業規則は労働契約における最低限の条件を定める基準です。そのため、就業規則の労働条件を下回る労働契約は無効となります。

就業規則と他の規則の効力の関係は以下の通りです。

| 労働基準法>労働協約>就業規則>労働契約 |

ただし、就業規則の労働条件を上回る労働契約が個別に締結された場合は、その労働契約が就業規則よりも優先されるので注意しましょう。

なお、労働基準法により、使用者が作成した就業規則の効力を発揮するためには、以下の要件を満たしている必要があります。

- 就業規則に必ず記載しなければならない事項(必要的記載事項)が記載されていること

- 特定の内容を定める場合には、相対的記載事項としてすべての内容を記載していること

- その就業規則を適用する事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては、その労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては、労働者の過半数を代表する者の意見を聴くこと

- 作成した就業規則を労働者に周知すること

さらに、周知の方法は厚生労働省が以下のように定めています。

- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示、又は備え付けること

- 書面を労働者に交付すること

- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること

これらの要件を満たしていない場合は、就業規則は効力を持ちません。就業規則の記載に要はもちろん、労働組合の意見聴取や周知の方法など手順や手段を誤らないよう注意しましょう。

1-4. 就業規則が必要になるシーン

企業にとって、就業規則が有効となるシーンの一例を紹介します。

- 新たに従業員を採用した場合に、労働条件などのを説明するとき

- 従業員がイレギュラーなトラブルを起こした場合、それに対処するとき

- 遅刻・早退した従業員の給与計算方法確認するとき

- 従業員が休職した場合の賃金や賞与、退職金などへの影響を確認するとき

企業と従業員の間で何らかのトラブルが起きた場合に必要となるのが就業規則です。また、従業員が育児休業などを取得したい場合や退職することになった場合に、就業規則を参考に社内規定を確認することができます。

就業規則を作成しておけば、いざという時に社内のルールに従って効率よく適切に対応できるでしょう。

1-5. 就業規則を作成しないと罰則が課される可能性がある

就業規則を作成しないのは労働基準法違反です。この場合、30万円以下の罰金が課される可能性があります。

また、就業規則は、変更時にも変更箇所の訂正や差し替え、労働基準監督署への届け出が必要です。この規定に違反した場合も、同様に30万円以下の罰金に処せられるので、適切に対応しましょう。

2. 就業規則を作成するメリット

就業規則を作成することのメリットはどのようなものでしょうか?

雇用主である企業側と、労働者である従業員側のそれぞれのメリットを確認しましょう。

2-1. 企業のメリット

就業規則にルールを明文化することで、万が一従業員がトラブルを起こしたときに懲戒処分の手続きが可能になります。労使間のトラブルを未然に防ぐストッパー代わりにもなるでしょう。

働き方、働く時間、どのような賃金決定をするか、どのように入社~退職手続きをしていくか、細かな就業規則を決めることで組織運営が見える化し、運営がスムーズになるメリットがあります。

また、就業規則をきちんと整えて従業員に開示・浸透させていけば、従業員に毎回同じことを説明する手間が省けます。就労条件に対して何か疑問・質問があれば、就業規則を確認してくださいと指示することができるからです。

また、就業規則がきっちり整えられ、従業員が安心して働けている企業には良い人材が集まる傾向があります。就業規則を整え、従業員に適切に浸透させていくことで企業の信頼を勝ち取り、自社の採用や良いブランディングに繋げていくことはメリットと言えるでしょう。

就業規則がないと職場トラブルが起きやすくなり、事件が1度でも起きれば、メディアやSNSで口コミが急速に広まってしまうため企業は大きなダメージを受けてしまうでしょう。

2-2. 従業員のメリット

従業員が安心して働けるようになるメリットがあります。

万が一企業側が「今月は残業代を支払わない」「取引先が土日に働いているので土曜日も出社しよう」など、一方的な申し出をしてきたらどうしますか?就業規則に残業代や、労働時間の件を明文化していれば、従業員はこれらの一方的な申し出を拒否することが可能になります。

お互いが勝手な行動をしないように、ルールを決めておくことで、従業員は安心して就労することができるのが最大のメリットと言えます。

また、労働時間や賃金の計算方法や昇給、退職についての事項を毎回誰かに確認する手間が省けることもメリットです。

3. 就業規則を作成するデメリット

就業規則をつくることのデメリットは2点あります。

1つ目は、就業規則をつくることで柔軟な企業経営が難しくなる可能性があるという点です。たとえば、成果が出ない従業員に対して休日出勤を命じたり、賃金を下げることが安易にできなくなる点をデメリットと感じる場合もあるでしょう。

そもそも就業規則がなかったとしても、従業員本人の同意がとれない状態で一方的に相手が不利となる条件変更はできません。個々の従業員に対する賃金・雇用形態・雇用期間などは、個別の労働条件通知書の書面で定めるものなので、就業規則とは関係がないのです。

つまり就業規則を定めたせいで、企業が柔軟に対応できなくなるとは言い切れず、就業規則を作成することのデメリットとまでは言えないでしょう。

2つ目は、企業の負担が増える可能性があるということです。

就業規則に残業代のことが明記されていれば、従業員は残業代を請求してきますし、有給休暇を取得したいと求めてくるでしょう。このように就業規則を定めると、それに基づいて従業員がさまざまな権利を求めてくるため、従業員への対応がデメリットと感じる場合があります。

しかし、これらの権利は就業規則に記載がなかったとしても、従業員にとって当たり前に与えられた一般的な権利です。適正な企業運営を続けていくのであれば、これらをデメリットと思わず、正しく運用していく姿勢が重要でしょう。

4. 就業規則に絶対記載しなくてはならない11事項

就業規則に必ず記載する項目は、労働基準法第89条で定められています。

第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。

就業規則に必ず記載しなくてはならない項目のことを「絶対的必要記載事項」と呼びます。

また、それぞれの事業所で独自に決めるルールのことを「相対的必要記載事項」と言います。

これらの就業規則への記載は労働基準法の第89条に定められています。

これらの記載事項が万が一、労働基準法・労働協約に違反して作成された場合は、所轄労働基準監督署長から、変更を求められるので注意が必要です。

4-1. 絶対的必要記載事項は3つ

①労働時間について

始業と終業時刻、休憩時間、休日休暇、シフト制の場合は就業時の転換に関する事項を記載します。

②賃金について

賃金の計算方法と支払い方法について。賃金支払いの締切と、支払い時期はいつかを記載する。昇給に関する事項も記載します。

③退職について

解雇事由や退職に関する条件を記載します。

4-2. 相対的必要記載事項は8つ

①退職手当について

退職手当が適用される労働者の範囲と、退職手当の計算方法と支払い時期に関する事項を記載する。

②退職手当以外の臨時の賃金について

臨時の賃金や最低賃金額に関する事項を記載します。

③食費や作業用品以外の負担について

労働者に対して食費や作業用品以外の負担をしてもらう場合の取り決めを記載します。

④安全衛生について記載します。

⑤職業訓練に関して記載します。

⑥災害補償について

災害補償や、業務外の傷病扶助に関連する事項を記載します。

⑦表彰や制裁の種類と程度に関する事項を記載します。

⑧その他について

その他、事業場の労働者全員に関わるルールを記載します。

4-3. 必要に応じて任意的記載事項も含める

任意的記載事項とは、記載するか否かを企業の判断によって決めることができる項目です。人事に関する規定などが該当し、具体的には企業理念や服務規程、採用・異動などに関する内容になります。

些細なこと思うようなルールであっても、できる限り就業規則に明示しておくといざという時に役立つでしょう。

5. 就業規則を作成する手順

就業規則を作成する一般的な手順を紹介します。

5-1. 就業規則は厚生労働省のモデルを参考にして作成するのが一般的

まずは、労務部門が中心となって就業規則の案を作成します。厚生労働省の「モデル就業規則について」を参考にしながら作成するのが一般的です。

記載が必要な項目が網羅されているか、自社のルールが反映されているかなどを確認しながら慎重に作成しましょう。

自社で作成する以外にも就業規則を作成する手段があります。就業規則作成支援ツール・システムや社会保険労務士に相談することもできるので、自社にとって負担が少ない方法を選択しましょう。

5-2. 就業規則のテンプレート

新たに就業規則を作成する場合は変更する場合は、厚生労働省のテンプレートを参考にするとわかりやすいでしょう。規定例や解説もついているので、一度目を通してみるとよいかもしれません。

なお、厚生労働省の就業規則テンプレートは令和5年7月に改訂されているので、最新のものを使うようにしましょう。

出典:厚生労働省:「モデル就業規則(令和5年7月)」

5-3. 過半数労働組合または過半数代表者に意見聴取をおこなう

作成した就業規則案は、「従業員の代表」または「従業員の過半数で構成されている労働組合」があればその労働組合に提示して意見を聞きます。

該当する組合がない場合は、労働者の過半数を代表する従業員を選出してください。

5-4. 従業員代表の意見書を添付して労働基準監督署に届け出る

手順2で得られた意見を「意見書」としてまとめてもらい、「就業規則」と「就業規則(変更)届」とともに管轄の労働基準監督署に提出します。

もし、意見書に就業規則への反対意見が記載されてても、不受理になることはありません。しかし、反対意見がある場合は労使双方で再度話し合い、折り合いをつけておくとトラブルが発生した際にスムーズに対応できるでしょう。

5-4. 従業員に就業規則を周知し、いつでも閲覧できるようにする

労働基準監督署に届け出たあと、就業規則の内容を従業員に周知します。

先程も解説しましたが、周知後は従業員がいつでも就業規則を見られる環境を整えておかなくてはなりません。以下のいずれかの方法により、常に従業員が就業規則を閲覧できる環境を整えましょう。

- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示、又は備え付けること

- 書面を労働者に交付すること

- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること

なお、就業規則の周知義務を怠った場合も処罰の対象となるので注意しましょう。

6. 就業規則を作成するときの注意点

就業規則を作成するとき、主に次の点に注意しましょう。

①法律に違反していないか

就業規則は法令と、その事業場で定められた労働協約に違反してはいけないと、労働基準法の第92条第1項で定められています。

②労働条件の最低基準をきちんと定めているか

就業規則とは別に、個々の従業員と企業間で労働契約を結ぶことになりますが、就業規則で定められた最低基準を下回る賃金で、個別に労働契約を結んでも無効となってしまいます。

たとえば、就業規則で対象となる従業員を明記せずに「交通費を支給する」と記載した場合、これが全従業員向けの最低基準となります。

この基準を定めているにもかかわらず、パートや契約社員には交通費を支払わないと言った場合、就業規則違反となってしまうので注意が必要です。

③作成するときに従業員の過半数代表者から意見を聞いているか

企業の代表役員や人事責任者だけで就業規則を作成するのではなく、就業規則の作成や変更の場合は労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者から意見を集めることが必要となります。

④作成したあとに従業員に説明しているか

就業規則は作成したあとに従業員に内容を周知させることで効力を発揮するものです。

7. 就業規則を変更する際の注意点

就業規則は、法改正などにあわせた見直しが必要です。また、時代の変化や従業員の働き方に合わせて適宜変更することが企業に求められています。

ここでは、就業規則を見直す際の注意点を紹介します。

7-1. 労使間による話し合いの機会を設ける

作成する際と同様に、就業規則を見直す場合も企業の一存で内容を決定することはできません。就業規則の変更が必要になった場合は、従業員に対する十分な配慮が必要です。特に、従業員にとって不利になる可能性がある「不利益変更」の場合は、原則として従業員の同意が必要です。

不利益変更をおこなう際は、まずは丁寧な説明が求められます。なぜ変更が必要なのか、変更後の具体的な労働条件など、従業員の気持ちに沿った対応を心がけましょう。

不利益変更では、従業員と個別に同意を得るのが基本ですが、変更後の内容が合理的で不利益の程度が少ない場合などは就業規則の変更で認められるケースもあります。

いずれにせよ、就業規則を変更する際は慎重に対応することが重要です。

7-2. 就業規則を変更する場合でも、変更届の提出や従業員への周知は必須

就業規則を変更した際は、労働基準監督署への届出も必要です。届出の際の流れや必要な書類は、新規作成時と変わりません。

また、従業員への周知も怠らないようにしましょう。説明会などを開催したあとは、変更後の内容がわかるように書面を配布したり掲示するなどの対応が必要です。

8. 就業規則で見落としがちな2つの注意点

就業規則の作成や運用にあたって2つの注意点があります。

8-1. 就業規則がないと助成金を申請できない可能性がある

就業規則がないと「キャリアアップ助成金」や「働き方改革推進支援助成金」を申請できない可能性があります。というのも、これらの助成金は、就業規則の作成と備え付けを申請の要件としているためです。

このことから、就業規則の作成が企業にとっての大きな責務であることが伺えます。助成金申請の可能性がある場合は、申請の要件を満たす内容の就業規則を作成しましょう。

8-2. 就業規則で副業禁止を定めることができる

多様な働き方が広がる昨今、従業員の副業について頭を悩ませている企業も少なくないようです。

日本国憲法第22条により、個人が自由に職業を選択できる権利を持つことが規定されています。そのため、副業そのものは法律に違反しておらず、企業は原則として従業員の副業を禁止することはできません。

その一方で、労働基準法では、企業と従業員との契約において、就業規則によって副業を禁止することが認められています。というのも、副業により企業に以下のような影響があると考えられるためです。

- 長時間労働につながる可能性が高まる

- 自社の競業避止義務に反する恐れがある

このように、本業に支障をきたす場合や何らかの損害を与える可能性がある場合は、それぞれに応じて副業禁止を就業規則で定めることができます。就業規則で副業を禁止していれば、最悪の場合、副業をおこなった従業員を懲戒処分とすることも可能です。

9. 就業規則を作るときは社会保険労務士に依頼をするのが一般的

就業規則の作成には専門知識が必要になります。

就業規則の作成は、社会保険労務士の独占業務となっているため、多くの企業は社会保険労務士資格の保有者に作成代行を依頼しています。

事業主が自分で調べて就業規則を作成することは、非常に難易度が高いです。

就業規則に記載していく事項は、総則、採用・異動、服務規程(ハラスメントや遅刻欠席、勤怠打刻について)、労働時間・休憩、休日休暇、賃金、定年退職…と非常に多岐に渡ります。

これらの知識をゼロから学び、ミスなく作成していくことはとても骨の折れる作業となるため、専門家の指導をあおいで作成することをおすすめします。

10. 就業規則の作成と合わせて人事労務システムの活用を検討しよう

就業規則は、労使間トラブルを防ぐためのルールブックです。しかしながら、企業にとってはトラブルが起こらないことが最も望ましいことではないでしょうか。

そのためには、まず就業規則に従って業務をおこなえる体制を構築することが大切です。就業規則を守りつつ、効率よく業務をおこなうには人事労務システムの活用を推奨します。

勤怠管理システムや給与計算システム、労務管理システムなどを活用することで、従業員が就業規則に沿って業務をおこなえているかを確認することが可能です。また、人事担当者の業務の生産性を大幅に向上させることができます。

就業規則の作成・見直しと合わせて、従業員の管理方法についても検討してみてはいかがでしょうか。

11. 就業規則を作成して従業員とのトラブルのリスクを抑えよう!

今回、就業規則の存在意義、作成することのメリットデメリット、作成ポイントなどをご紹介しました。

就業規則の作成は労働基準法で義務付けられており、労使間トラブルの発生を防ぐためにも不可欠なものです。

就業規則を作成する際は記載項目や手順などに気をつけて、効力のあるものを作成しなくてはなりません。作成に不安を感じる場合は、専門家と協力したり就業規則作成支援ツール・システムを活用したりして適正な就業規則にしましょう。

また、就業規則の作成・変更に合わせて、従業員の勤怠や給与管理などの方法を見直すことをおすすめします。

--------------------

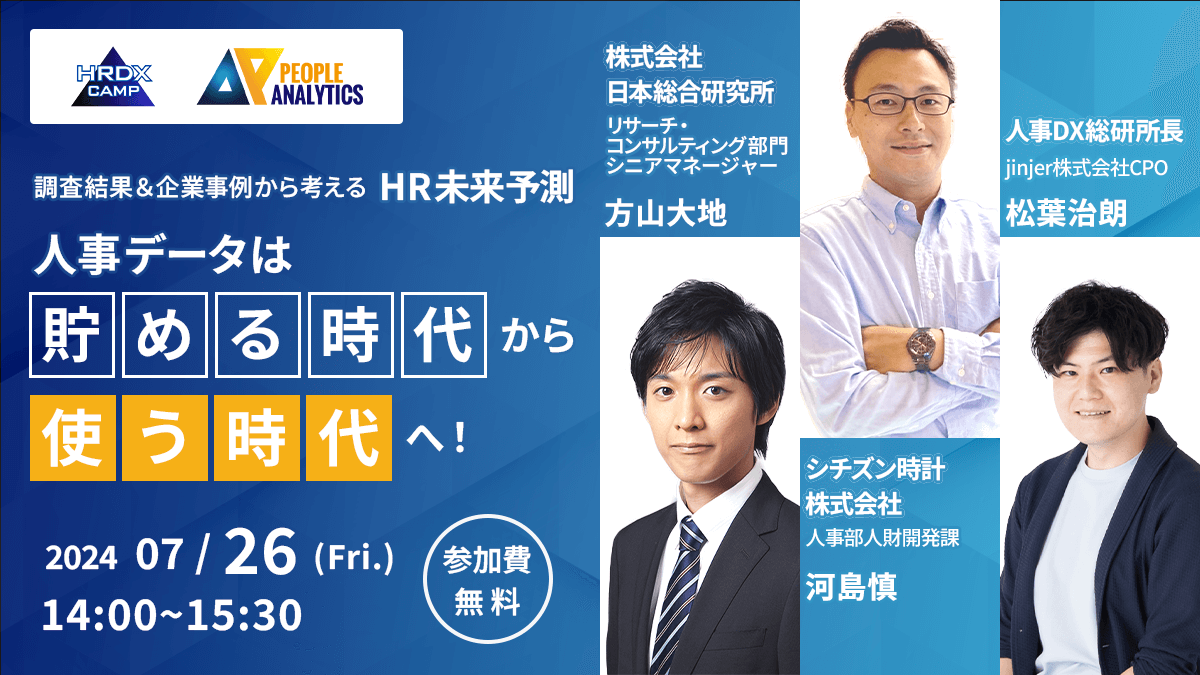

今こそ知っておきたい「人事データ活用」の具体的なノウハウをご紹介!

組織改善に必要な人事データを収集・活用して組織変革を促す「HRDX(人事DX)」。しかし、多くの企業が「具体的にどうやって人事データを活用していけば良いかわからない」といった悩みを抱えているのではないでしょうか?

今回のHRDX CAMPでは、人事データ活用に関する有識者3名をお招きし、人事データ活用の具体的な方法や実践事例を解説します。無料で視聴できますので、この機会にぜひご参加ください。

【こんな方におすすめ!】

- 人事データ活用が重要だとは思っているが、具体的な進め方のイメージができない

- 既に人事システムを導入はしているが、使いこなせていないように感じている

- 「戦略人事」や「ピープルアナリティクス」といった内容に興味がある