企業の労働時間が法定労働時間を超えてしまうときには、36協定の締結や届出が必要となります。36協定に関するルールを守らなければ、労働基準法違反となり、罰則を課される可能性があります。

本記事では、36協定の違反となってしまう事例を紹介したうえで、罰則の内容や対象者、36協定違反とならないための対策についてわかりやすく解説します。

関連記事:36協定について、わかりやすく解説!|特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!

36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。

当サイトでは、そもそも36協定とは何で残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。

これ一冊で36協定の届出に対応できますので、36協定届の対応に不安な点がある方は、ぜひこちらから「36協定の手順書」をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 36協定とは?

36協定とは、労働基準法36条に基づく労使協定であり、法定労働時間を超えて働かせる場合や法定休日に労働させる場合に締結が必要になります。ここでは、36協定違反を紹介する前に、36協定とはどのような制度なのかについてわかりやすく解説します。

1-1. 労働基準法の法定労働時間と法定休日の定義

法定労働時間と法定休日は、労働基準法により定義されています。労働基準法第32条により、法定労働時間は1日8時間、週40時間と定義されています。また、労働基準法第35条により、週に1回以上もしくは4週に4回以上の法定休日を設けなければなりません。36協定を締結せず、法定労働時間を超過して働かせたり、法定休日に労働させたりすると、労働基準法違反になるので注意が必要です。

(労働時間)

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

(休日)

第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

関連記事:労働時間とは?労働基準法が定める上限や休憩時間、計算方法を解説!

1-2. 36協定における時間外労働と休日労働の上限

時間外労働や休日労働をおこわせる場合、36協定の締結が必要です。しかし、36協定を結んだとしても、時間外労働や休日労働には上限があります。36協定を締結した場合でも、原則として「月45時間・年360時間」を超えて働かせることはできません。

ただし、臨時的な特別の事情があり、特別条項付き36協定を締結する場合、下記を満たす範囲で労働させることができます。

- 時間外労働:年720時間以内

- 時間外労働と休日労働:月100時間未満、2~6カ月平均80時間以内

- 時間外労働が月45時間を超えられる回数:年6回

なお、2024年3月までは、建設業や運送業などの一部業種において、36協定の上限規制が猶予されています。しかし、2024年4月より、36協定の猶予期間は終了するので、当てはまる企業は、適切に36協定の締結および36協定届の提出をおこないましょう。

このように36協定に加えて働き方改革関連法の改正に伴い、特別条項を結んだ場合においても、厳格な条件が定められているため、違反をしないようにしっかり把握することが大切です。 当サイトでは、残業の上限規制に関する改正の解説から上限を違反しないための勤怠管理の方法までわかりやすく解説した資料を無料で配布しています。法律に沿った勤怠管理をおこないたい方は、こちらからダウンロードしてご活用ください。

1-3. 36協定の締結方法および36協定届の提出方法

業務の都合上、時間外労働や休日労働が必要になる場合、労働者の過半数で組織する労働組合もしくは労働者の過半数代表者と36協定を締結しなければなりません。36協定を結んだら、36協定届を作成し、36協定届を所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。36協定届の提出方法には「窓口」「郵送」「電子申請」の3種類があるため、自社のニーズにあう方法を選びましょう。

36協定届のひな形・テンプレートは、「厚生労働省のホームページ」に載せられています。なお、36協定書と36協定届を兼用することも可能ですが、署名・捺印が必要になるので注意が必要です。

関連記事:36協定届はどこに提出すればいい?提出方法や期限、注意点についても解説

2. 36協定に違反した場合どうなる?

36協定に違反したときには罰則が課されることになります。罰則の対象になると企業には大きなダメージが及ぶことになるため、違反しないよう細心の注意を払う必要があります。ここでは、36協定に違反した場合の対応や罰則について詳しく紹介します。

2-1. 企業の36協定違反における報告義務

企業が36協定に違反していることに気づいたとしても、労働基準監督署などへの報告義務はありません。しかし、社内で改善に努める必要があります。

なお、労働基準法第104条の2により、行政官庁や労働基準監督官は、必要に応じて企業に報告を求めることが可能です。この場合、報告義務が生じるので注意しましょう。

(報告等)

第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

② 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

2-2. 36協定違反が発覚するケース

36協定に違反すると、下記により発覚するケースが多いです。

- 従業員による通報

- 労働災害

- 臨検監督

労働基準法第104条により、労働者は企業が36協定に違反している場合、行政官庁や労働基準監督官に申告することができます。従業員から通報があると、労働基準監督官が企業を訪問して調査(申告監督)がおこなわれる可能性があります。

また、36協定違反により、長時間労働が常態化すると、従業員の健康に被害を及ぼす恐れがあります。労働災害が発生した場合、労働基準監督官などによる災害調査や災害時監督がおこなわれる可能性があります。臨検監督には「申告監督」「災害時監督」のほかに「定期監督」「再監督」があります。

このように、36協定に違反すると、従業員による通報や労働基準監督官の調査などにより発覚します。36協定に違反してもバレなければよいという考え方は捨てて、きちんと改善・是正に努めましょう。

(監督機関に対する申告)

第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる

2-3. 36協定違反した場合の罰則

労働基準法第119条や第120条により、36協定に違反すると、企業には「6カ月以下の懲役」「30万円以下の罰金」といった罰則が課されます。

関連記事:36協定に違反するケースや罰則について具体例でわかりやすく紹介

2-4. 罰則を受ける対象者

36協定に違反して罰則を受けるのは、企業だけではありません。従業員が36協定で定められた時間以上の時間外労働をおこなっていた場合、その従業員の部署の責任者や労務管理責任者、代表者などの使用者にも罰則が課される可能性もあります。

使用者には、「法人や個人事業主」、「社長や取締役といった経営者」、「部門長など会社から一定の権限を与えられている責任者」が該当します。

過去には実際に36協定違反で長時間労働をさせていた会社の労務管理責任者などが書類送検されている事例もあります。罰則を受ける対象者は会社だけではないので、責任者は従業員の時間外労働時間などの勤怠情報をしっかりと把握しておく必要があります。

2-5. 企業名が公表される可能性もあり

36協定に違反し懲役もしくは罰金となったときには、書類送検されることになります。刑事罰として書類送検される際には企業名が公表されることになってしまいます。

また、厚生労働省は「労働基準関係法令違反に係る公表事案」として、労働基準法に違反した企業の名称などを毎年公表しています。違反企業は企業名が公表されたり、ニュースになったりするため、ブラック企業のイメージを持たれる可能性もあります。

状況によっては企業経営にかかわるほどの大きなダメージを受けることになるかもしれません。日頃から適切な勤怠管理をおこない、36協定に関するルールをしっかり守る仕組みを作りましょう。

3. 36協定違反になる事例

36協定違反になるケースはさまざまです。ここでは、36協定違反となる事例について詳しく紹介します。

3-1. 36協定届を提出せず法定外労働をさせる

36協定を締結せず、法定労働時間を超える労働をさせたり、法定休日に働かせたりするのは違法です。また、36協定を締結していても、36協定届を提出していない場合、時間外労働や休日労働といった法定外労働をおこなわせると労働基準法違反になります。36協定届を所轄の労働基準監督署に提出して受理されることで、36協定の効力が生じるので注意しましょう。

関連記事:36協定で重要となる提出期限についてポイントや注意点を紹介

3-2. 36協定で定めた上限を超えて働かせる

36協定の規定は労使間で合意を得る必要があり、具体的な条件は会社ごとに異なります。このとき、時間外労働の上限を労働基準法で定められた上限よりも低い水準に設定するケースがあります。

たとえば、36協定で時間外労働上限を年300時間と定めた場合、実際の時間外労働が年300時間を超えると違反になります。労働基準法の上限である年360時間の水準を超えていない場合でも、会社の定めた上限を超えて働かせると違反になるで注意が必要です。

3-3. 36協定の特別条項に該当していない状態で運用する

特別条項付き36協定を締結した場合、臨時的な特別の事情がある場合に限ってこの上限を超えることができます。なお、「臨時的な特別の事情」とは、予見ができない大幅な業務量の増加に限られます。たとえば「決算業務」「バーゲンやボーナス商戦による繁忙」「納期の逼迫」「クレーム対応」などが挙げられます。特別な理由がないのにもかかわらず、36協定の上限(一般条項)を超えて働かせるのは違法です。

3-4. 特別条項の上限を超えて労働させる

「36協定の特別条項」が締結されている場合でも、特別条項で定められた上限時間を超えて時間外労働をさせている場合は、違反の対象となります。

「36協定の特別条項」に則って時間外労働をさせる場合、以下4つの項目について遵守しなければなりません。

- 時間外労働を年720時間以内にすること

- 時間外労働と休日労働をあわせて月100時間未満にすることヵ

- 時間外労働と休日労働をあわせて2~6ヵ月で月平均80時間以内にすること

- 時間外労働について月45時間を超えるのは年6回までにすること

今一度、36協定の時間外労働や休日労働の上限を確認しておきましょう。

関連記事:労働時間の上限とは?36協定における残業時間の上限規制も解説

3-5. 36協定を従業員に周知していない

労働基準法第106条により、企業は36協定に関して従業員へ周知する義務があります。36協定を締結し、36協定届を提出しても、従業員に周知していなければ違法となるので注意が必要です。

(法令等の周知義務)

第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、(省略)、第三十六条第一項、(省略)に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない

3-6. 労働者代表を企業が一方的に指名している

36協定は、労働組合がない場合、労働者代表を選出して締結する必要があります。労働者過半数の代表者になるには、一定の要件があります。また、民主的な方法で選出しなければなりません。企業の意向で一方的に労働者代表を指名した場合は、36協定違反となるので注意が必要です。

関連記事:36協定における労働者代表の選定方法やその条件を徹底解説

3-7. 割増賃金を支払っていない

36協定に基づき、労働時間を遵守していても、適切な割増賃金を支払っていない場合は違法となります。「時間外労働」「休日労働」「深夜労働」をおこなわせる場合、通常賃金に割増賃金を上乗せて支給する必要があります。なお、月60時間を超えると割増率が上昇したり、時間外労働や休日労働は深夜労働と重なるケースがあったりするなど、割増賃金の計算には気を付けるべき点が多くあるので注意が必要です。

関連記事:割増賃金とは?計算方法や残業60時間超の割増率をわかりやすく解説

4. 36協定に違反しないために覚えておきたいこと

36協定に違反すると罰則の対象になるので、意識的な対策が必須となります。また、36協定違反を防ぐことは従業員を守ることにもつながります。ここでは、36協定違反を防ぐために意識しておきたいポイントについて詳しく紹介します。

4-1. 正しく36協定の手続きを実施する

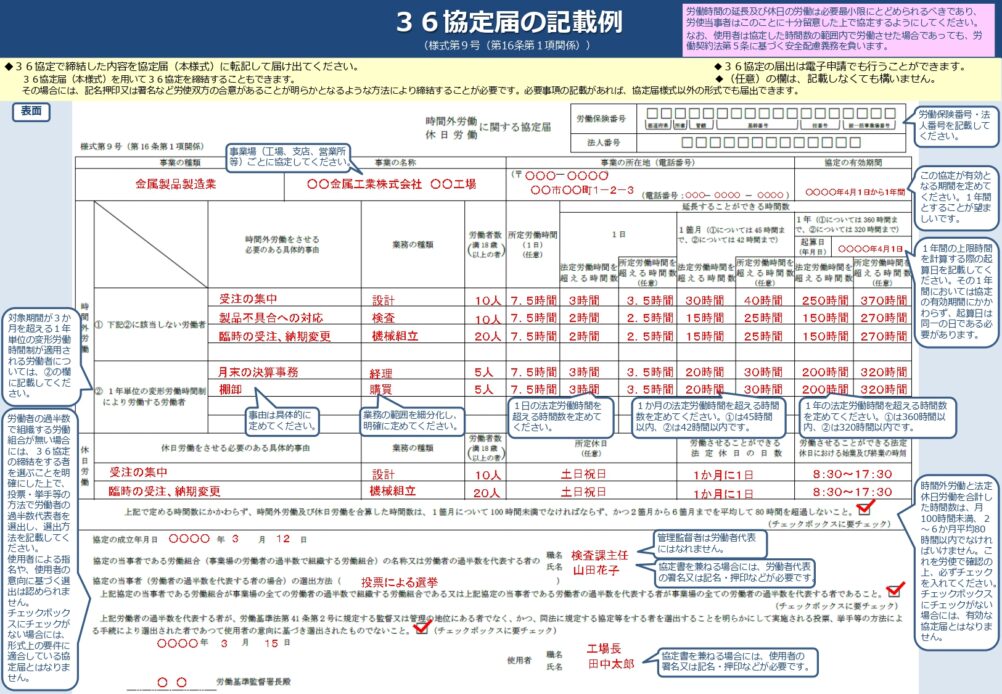

36協定届には、有効期間や起算日を記載したり、チェックボックスにチェックを入れたりするなど、注意点が多くあります。36協定書や36協定届にミスがあると、知らないうちに36協定違反となっている可能性もあります。厚生労働省の公表している36協定届の記載例を参考にしながら、適切に36協定届を作成・提出し、正しく36協定の手続きをおこないましょう。

関連記事:改定された36協定の新様式とは?記入例や旧様式からの変更点をわかりやすく解説

4-2. 時間外労働や休日労働の勤怠を適切に管理する

36協定に基づいて時間外労働や休日労働をさせる際には、適切な勤怠管理の方法を採用することが大切です。勤怠管理システムを導入すれば、リアルタイムで労働時間を管理することができます。また、36協定の上限を超えそうな従業員にアラートを出し、注意を促すことも可能です。この機会に自社のニーズにあった勤怠管理の方法を検討してみましょう。

関連記事:勤怠管理システム53サービス比較!特徴・料金・機能・メリットを紹介

4-3. 企業の安全配慮義務について確認しておく

労働契約法第5条には企業の安全配慮義務が定められています。安全配慮義務には、業務上の過失が起きないようにすることだけでなく、適切な労働時間を守ることも含まれます。長時間労働が常態化すると、従業員の健康リスクが高まる恐れがあります。安全性という観点からも、時間外労働や休日労働は最小限に抑えましょう。

(労働者の安全への配慮)

第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

4-4. 従業員に36協定の内容を周知する

36協定を締結し、36協定届を提出しても、従業員にきちんと周知しなければ36協定違反となります。まずは労働基準法第106条に基づき、適切な方法で36協定に関して従業員に周知しましょう。また、36協定を遵守してもらうため、研修・セミナーなどを設けるのも一つの手です。

4-5. 従業員の健康と福祉を確保する

企業や管理者には従業員の健康や福祉を確保する措置が求められます。36協定の定めに応じて時間外労働をさせるときには、従業員の心身の健康や福祉に十分配慮しましょう。

たとえば、相談窓口の設置や医師による保健指導などは、効果的な対策となります。また、十分な休息時間や休日を付与することも重要なポイントです。

関連記事:振替休日とは?代休との違いや振替休日が月またぎや週をまたぐケースも解説

5. 36協定を適切に運用するためには日頃の勤怠管理が重要!

36協定を正しく締結し届出をすれば、法定労働時間を超えての時間外労働や休日労働が可能となります。ただし、36協定の締結、届出をおこなわなければ、労働基準法違反となり、罰則を課される可能性があります。また、締結、届出をおこなっていても、上限時間を超過した場合は法違反となるため、企業は従業員の労働時間の管理を適切におこなう必要があります。

本記事では、法改正の要点や背景、36協定の新様式、特別条項付き協定、作成方法と届出の注意点を、わかりやすく説明します。

36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。

当サイトでは、そもそも36協定とは何で残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。

これ一冊で36協定の届出に対応できますので、36協定届の対応に不安な点がある方は、ぜひこちらから「36協定の手順書」をダウンロードしてご覧ください。