働き方改革関連法に関連して、時間外労働の上限規制が設けられました。これに伴い36協定の様式も変更されていますので、36協定を担当されている方々は特に注意が必要です。

本記事では、法改正の要点や背景、36協定の新様式、特別条項付き協定、作成方法と届出の注意点を、わかりやすく説明します。

36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。

当サイトでは、そもそも36協定とは何で残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。

これ一冊で36協定の届出に対応できますので、36協定届の対応に不安な点がある方は、ぜひこちらから「36協定の手順書」をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 36協定とは?

36協定とは「時間外労働・休日労働に関する労使協定」のことです。なお、時間外労働とは「法定労働時間を超えた労働」、休日労働とは「法定休日における労働」を指します。

このような時間外労働や休日労働をさせる場合、労働者と取り決めをおこない、所轄の労働基準監督署長に届け出をする必要があります。なお、36協定は、労働者の過半数で組織する労働組合、もしくは労働者の過半数の代表者と書面により協定を締結しなければなりません。

労働基準法第36条に定められているので、「36(サブロク)協定」と呼ばれています。ここでは、法定労働時間や法定休日の定義を説明したうえで、36協定の詳細について詳しく紹介します。

1-1. 法定労働時間と所定労働時間の違い

法定労働時間は、労働基準法第32条で定められており、「1日8時間以内、週40時間以内」とされています。36協定を締結しない場合、法定労働時間を超えて働かせることができません。

一方、所定労働時間とは、各事業所ごとに定められた労働時間を指します。たとえば、1日の所定労働時間を7時間と設定している企業もあるかもしれません。この場合、所定労働時間を超えても、法定労働時間を超えるまでの時間であれば、36協定なしに働かせることができます。ただし、賃金が発生することに注意が必要です。

(労働時間)

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

関連記事:所定労働時間とは?法定労働時間との違いや残業代計算について解説

1-2. 法定休日とは?

法定休日は、労働基準法第35条で定められており、週に1回もしくは4週に4回以上の法律で決められた休日のことです。36協定を結ばない場合、法定休日に労働させることができません。

なお、法定休日以外にも休日を設けている企業も少なくないでしょう。法定休日に該当しない休日であれば、36協定を締結せずとも法定労働時間を超えない範囲で労働させることが可能です。

(休日)

第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

関連記事:法定休日と法定外休日の違いとは?振替休日や代休との関係もわかりやすく解説!

1-3. 36協定を締結する場合の時間外労働(残業時間)の上限

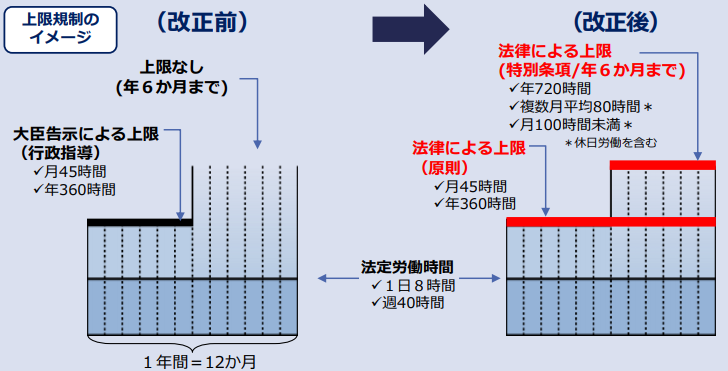

36協定を締結したとしても、時間外労働には上限規制が設けられています。36協定を結んだ場合の時間外労働の上限は、原則として「月45時間・年360時間」です。

1-4. 【例外】特別条項付き36協定

ただし、通常の36協定で定められた時間を超えての残業が必要になる場合には「特別条項付き36協定」を締結することで、下記を満たす範囲で時間外労働および休日労働をさせることができます。

- 時間外労働 :年720時間以内

- 時間外労働+休日労働 :月100時間未満、2~6カ月平均80時間以内

- 月45時間超の時間外労働:年6回以内

従来の36協定であれば、この特別条項を締結していれば、無制限に従業員に労働させることができました。明確に時間外労働に基準を設けていなかったことで、長時間労働の温床となってしまい、過労死が社会的に問題となりました。これを機に36協定が見直され、2019年4月より、特別条項を結んだ場合の時間外労働および休日労働の上限規制が設けられるようになりました。

また、「特別条項付き36協定」で上限時間を超えた時間外労働が認められるのは、次の条件がある場合となります。

月45時間上限を超えた労働時間が認められるのは1年のうち6回まで

特別条項付き36協定が使用できるのは、1年のうち6ヵ月までとなっています。

そのため、残りの半分は、36協定の上限である「月45時間以内」の残業におさめる必要があります。

適用は特別な事情があるときのみ

特別条項付き36協定を使用する際には、届出をおこなわなければなりません。

「理由」の欄には、上限を超えた時間外労働が必要となる具体的な理由を書く必要があります。

上限を超えた労働時間が認められる特別な事情には、急なトラブル対応や業務量が一時的に増える繁忙期、といったものが挙げられます。

関連記事:36協定における残業時間の上限を罰則と合わせて正しくチェック

2. 36協定の締結方法

36協定を締結するには、いくつかのステップを踏む必要があります。本章では36協定を労使間で締結する方法を解説します。

①労働組合の代表か労働者代表を選出する

36協定を締結するには、まず労働者側を代表する人を決める必要があります。企業に過半数の労働者が参加した労働組合がある場合は、労働組合の代表を労働者側の代表とします。労働組合がない企業の場合、労働者の中から労働者代表を選出します。ただし、労働者代表になれる人には以下のようないくつかの条件があります。

- 過半数以上の労働者から選出されている(正社員だけでなく、パート・アルバイトも含む)

- 管理監督者でない

- 使用者の意向により選ばれていない者

②労働者代表と36協定を締結する

労働者側の代表が決まったら、あらかじめすべての労働者に周知した上で、使用者(企業)側と労働者代表が36協定を締結し、労使それぞれが36協定書に署名をします。必要事項を満たしていれば、36協定書は36協定届と兼用することが可能です。

【確認】労働者代表者とは?

36協定は、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合、労働者の過半数を代表する者(労働者代表者)と締結する必要があります。労働者代表者の要件は下記の3つです。

- すべての労働者の過半数を代表していること(パート・アルバイトも含む)

- 36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手などにより選出すること

- 管理監督者でないこと

特に3つ目は見落とされがちですので注意しましょう。この他、過半数代表者になったこと、あるいは過半数代表者になろうとしたことを理由として、不利益な取り扱いをすることも禁止されています。

3. 36協定の届け出の提出方法

36協定を締結したら、労働基準監督署に36協定届を作成・提出する必要があります。ここでは、36協定届の作成・提出方法をわかりやすく解説します。

3-1. 36協定届の作成方法

36協定届のひな形・テンプレートは、厚生労働省の「時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)」からダウンロードすることができます。記載例に従って、労働者と取り決めした内容を記載していくと、スムーズに作成することが可能です。なお、協定内容や業種・業務によって、使用するフォーマットは異なるので注意が必要です。

関連記事:36協定の届出について提出方法や注意点を徹底解説

関連記事:改訂された36協定の新様式を変更内容から詳しく徹底解説

36協定届に記載すべき内容

36協定届に記載すべき内容は以下です。

- 残業が必要となる具体的事由

- 残業の対象となる労働者数

- 法定労働時間を超えて設定する労働時間数

3-2. 36協定届の提出方法は3通り

36協定届の提出方法は以下の3通りがあります。

- 基準監督署の窓口で提出する

- 郵送で提出する

- 電子申請で提出する

窓口に出向く手間や郵送コストを削減するため、電子申請を活用してみるのもおすすめです。

関連記事:36協定の提出方法を電子申請と合わせて最新のやり方を詳しく解説

関連記事:36協定の本社一括について電子申請やメリット・デメリットを解説

電子申請に限り本社一括で提出が可能に

電子申請に限り、本社一括で36協定届を提出することが可能になりました。これにより、複数の事業所がある企業でも、各事業所から別々に届け出る必要がなくなり、手続きを効率化することができます。

電子申請を利用することで、交通費や時間を節約できるだけでなく、ペーパーレス化も実現できます。

手続きはe-gov電子申請アプリを使って行い、必要事項を入力するだけで完了します。電子申請でも、法定の受付期限を意識しながら、余裕を持って申請を行うことが重要です。

3-3. 36協定届に提出期限はない

36協定届には決まった提出期限はありません。労使間で36協定を締結した時点で36協定届を提出することが可能です。

ただし、36協定届には有効期間があり、1年とするのが望ましいとされています。そのため、有効期間が満了する前に次の36協定届を提出する必要があります。

36 協定の有効期間については、時間外労働の協定においては必ず1年間についての延長時間を定めなければならないことから、短い場合でも1年間となります。また、定期的に見直しを行う必要が考えられることから、有効期間は1年とするのが望ましいものです。

関連記事:36協定で重要となる提出期限についてポイントや注意点を紹介

3-4. 36協定届の保管期間

36協定届は「労働関係に関する重要な書類」に該当するため、労働基準法第109条により、36協定届の写しを5年間保存する必要があります。

(記録の保存)

第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。

なお、労働基準法第109条には経過措置が設けられているので、現状は3年間の保存でも問題ありません。しかし、経過措置が終了したら5年間に変更されるため、できる限り5年間保管しておくことが推奨されます。

3-5. 2021年4月から新様式に変更!

政府は、すべての働く人が、個々の事情に合わせて多様かつ柔軟な働き方を自分で選択できるよう、2019年4月1日から「働き方改革関連法案」を順次施行することを決定しました。このような動きの一貫として、テレワークのより一層の普及を目指し、2021年4月から36協定届が新様式になり、署名・押印が不要になりました。なお、36協定を適切に締結するため、労働者代表ついてのチェックボックスが新設されているので注意が必要です。

36協定の新様式の記入例については、下記を参考にしてみてください。

| 一般条項 | |

| 特別条項 | 時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)様式第9号の2 |

関連記事:不要となった36協定の押印について必要な対応をわかりやすく紹介

様式第9号(一般条項)の記載例

様式第9号(一般条項)を記載する際に重要なポイントは、協定の有効期間、起算日、時間外労働をさせる具体的理由です。

有効期間は、法律上の制限はないものの、通常は1年間とするのが望ましいです。起算日は、労働時間の管理が容易になるよう賃金計算の締切に合わせることが推奨されます。

また、時間外労働の理由は具体的な事例で示す必要があります。例えば、「月末決算による業務の圧迫」や「顧客の仕様変更対応」など、抽象的ではなく業務内容を明確に記載することが求められます。

様式第9号の2(特別条項)の記載例

特別条項を含む36協定には、記入が必要な用紙が2枚あります。1枚目の内容は「様式第9号(一般条項)」と同様で、2枚目が特別条項について具体的な内容を示すための用紙です。

特に注意すべきポイントは、限度時間を超えて時間外労働を行わせる場合の割増賃金率と、労働者の健康及び福祉を確保するための措置です。法定の割増率(25%)以上に設定することが求められ、また、具体的な健康確保措置についても、用紙の裏面にある選択肢から適切なものを選び、詳細を記入することが必要です。

4. 36協定届と36協定書の違い

「36協定届」と「36協定書」は名称が似ており、どちらも36協定の締結に必要な書類です。しかし、作成する目的や署名・押印の必要性に違いがあります。

ここでは、36協定届と36協定書の違いについて詳しく解説します。

4-1. 作成する目的が異なる

36協定届と36協定書は、労働基準法第第32条の2に基づき、作成されます。36協定届は、労使間で締結した協定を労働基準監督長に届け出るために作成する書面です。一方、36協定書は、36協定を書面によって締結するために作成されます。なお、36協定書も「労働関係に関する重要な書類」に該当するため、5年間の保管が必要です。

第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、(省略)

② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

4-2. 署名・押印の有無が異なる

36協定書は、使用者と労働者の間で交わす契約書類に該当するので、双方の同意を示すため署名・押印が必要です。一方、36協定届に関しては、先述した通り、新様式に変更してから署名・押印が不要になりました。

36協定書と36協定届は内容がほとんど同じであるため、36協定書と36協定届を兼用することが可能です。ただし、兼用する場合は届け出書に署名・捺印が必要となるので注意しましょう。

関連記事:36協定の協定書について協定届との違いや扱い方について詳しく紹介

5. 36協定と雇用形態の関係性

労働者といっても、パート・アルバイトや派遣社員、管理監督者など、さまざまな立場の人がいます。また、育児・介護をしている従業員や副業をしている従業員にも36協定は適用されるのでしょうか。

ここでは、36協定と雇用形態の関係性について詳しく紹介します。

5-1. パート・アルバイト

パート・アルバイトのような非正規労働者、短期雇用労働者も、労働基準法が適用されます。そのため、正社員と同様で、36協定を締結した場合の時間外労働や休日労働の上限規制が適用されます。

18歳未満のパート・アルバイトを雇用している事業者もいるかもしれません。労働基準法第60条、第61条により、原則として18歳未満の労働者に対して、時間外労働や休日労働、深夜労働をさせるのは禁止されているので注意が必要です。

関連記事:36協定におけるアルバイトやパートの扱いについて!労働時間や注意点を解説

5-2. 派遣社員

派遣社員も労働基準法が適用されるので、時間外労働や休日労働をおこなわせる場合、36協定の締結が必要です。しかし、派遣先でなく、派遣元と36協定を締結する必要があります。

ただし、派遣社員を指揮命令して業務をおこなわせるのは派遣先であるので、36協定で締結した範囲を超えて働かせると、派遣元でなく派遣先が罰則を受けることになります。そのため、派遣先の事業責任者は派遣元の36協定を認識しておくことが重要です。また、派遣先企業は、派遣社員の労働時間を適切に管理することが大切です。

関連記事:派遣社員に対して適用される36協定について残業時間や上限を正しくチェック

5-3. 管理監督者

管理監督者(管理職)は、労働基準法で定められた労働時間の制約を受けません。そのため、管理監督者に該当する場合、36協定は適用されません。

ただし、管理監督者の労働時間を正しく把握する義務はあるので注意が必要です。また、管理監督者の定義をきちんと把握し、「管理監督者」と「名ばかり管理職」との違いを明確にすることが大切です。

「管理監督者」は労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けません。

「管理監督者」に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態によって判断します。

関連記事:36協定が管理職に適用される条件とは?労働時間を把握する方法について

5-4. 妊産婦

妊産婦とは、妊娠中および産後1年を経過しない女性のことです。基準法第66条により、妊産婦には36協定が締結されている場合でも、時間外労働や休日労働をさせてはならないので注意が必要です。

使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない

5-5. 育児や介護をしている従業員

育児介護休業法第17条、第18条により、36協定が適用されていたとしても、一定の要件を満たす育児・介護をしている従業員が請求をした場合、原則として「月24時間、年150時間」の制限を超えて働かせることができないので注意が必要です。

第十七条 事業主は、労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、制限時間(一月について二十四時間、一年について百五十時間をいう。)を超えて労働時間を延長してはならない。(省略)

第十八条 前条第一項、第二項、第三項及び第四項(第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

5-6. 個人事業主や副業している人

36協定はあくまで労使間で締結されます。個人事業主やフリーランスなど自営業として働いている人は、労働者とみなされないため、36協定の対象外となります。

副業として本業先ではない他の企業にも勤めて働いている人は、労働基準法第38条により、労働時間に関する規定の適用については通算されます。しかし、36協定は本業先と副業先のそれぞれで締結されます。延長できる労働時間の上限は事業場間で通算されないので注意が必要です。

(時間計算)

第三十八条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する

関連記事:36協定における副業の扱い方とは?事前に確認しておきたいことや注意点について

6. 36協定違反による罰則と適用除外の対象者

36協定に違反すると、罰則が科されます。36協定違反となった場合のリスクは大きいため、日頃から時間外労働や休日労働の上限時間には注意しましょう。

ここでは、36協定に違反した場合の罰則について詳しく紹介します。また、36協定が適用されない職種についても解説します。

6-1. 36協定違反による罰則とは?

下記に該当する場合、36協定違反となり、労働基準法第119条により「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が使用者に課されます。

- 36協定を結ばす時間外労働や休日労働をさせた場合

- 36協定を締結したけれど届け出をしないで時間外労働や休日労働をさせた場合

- 36協定の時間外労働や休日労働の上限を超えて働かせた場合

- 時間外労働や休日労働の割増賃金を支払っていない場合

36協定に違反すると、厚生労働省の公表している「労働基準関係法令違反に係る公表事案」に会社名が公表され、企業としての信頼を損なう可能性があります。ほかにも、36協定違反により、過重な業務が原因で労働者の健康が損なわれることで、労災認定を受ける恐れもあります。

このように、36協定違反はリスクが大きいので、適切に勤怠管理をおこなうことが大切です。

関連記事:36協定に違反するケースや罰則について具体例でわかりやすく紹介

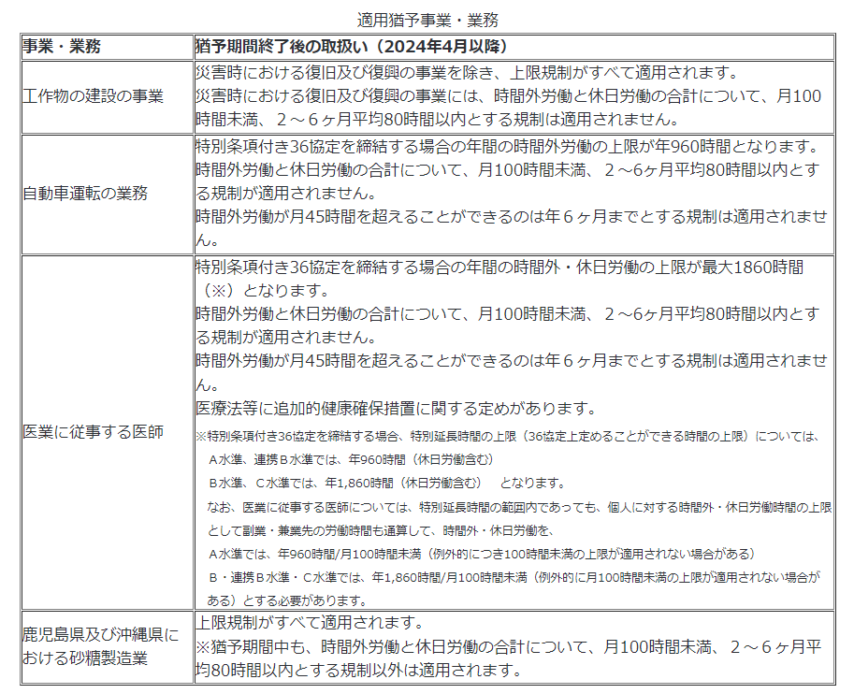

6-2. 36協定が適用されない業種・業務とは?

2024年4月まで猶予期間として36協定の上限規制が適用されていない業種・業務もありました。しかし、2024年4月より、下記の表の通り、36協定の時間外労働や休日労働の上限規制が適用されているため注意が必要です。

2024年4月より建設業や運送業にも残業の上限規制が適用されるので、対象となる場合は勤怠管理を見直しましょう。

関連記事:36協定が適用されない業種・業務とは?

関連記事:2024年から変わる36協定の建設業の扱いについて徹底解説

7. 36協定締結に関する注意点

従業員に時間外労働や休日労働をおこなわせる場合、労働基準法に違反しないためにも、36協定の締結が必要です。ただ36協定を締結して届出をすればよいというわけではありません。

ここでは、36協定締結に関する注意点について詳しく紹介します。

7-1. 36協定の起算日とは

36協定では時間外労働を「年360時間まで」と定めていますが、いつからその360時間を数え始めたのか表すために、起算日を決定する必要があります。36協定における起算日とは、36協定が適用される日の事を指します。36協定の起算日や有効期限に注意したうえで、36協定届を作成・提出するようにしましょう。

関連記事:時間外労働の上限を左右する36協定の起算日について徹底解説

7-2. 特別条項付き36協定における注意点

36協定の時間外労働の上限(月45時間・年360時間)を超えて働かせる場合、特別条項付き36協定を締結する必要があります。36協定届には「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」について、できる限り具体的に記入しなければなりません。また、恒常的な長時間労働を招く恐れがあるものを記入することは認められません。

さらに、36協定届が新様式(2019年4月法改正以降)になってから、特別条項付きの36協定届には「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」の欄が追加されています。労使で協議し、自社にあったものを記入しましょう。

当サイトでは、働き方改革施行後の36協定の変更点や届け出の書き方、締結までの手順をまとめて解説した資料を無料で配布しております。法改正の内容など、36協定に関して不安な点があるご担当者様は、こちらから「36協定締結の手順書」をダウンロードしてご確認ください。

8. 36協定のルールについて正しく理解しよう

働き方改革改革関連法により、36協定は様式が変更されました。人事担当者は対応が必ず必要となるので、自社が違法行為をおこなっていないか確認してください。また、労使間で適切な36協定を締結するために、人事担当者として労働時間管理に関する知識を深めていただければ幸いです。

36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。

当サイトでは、そもそも36協定とは何で残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。

これ一冊で36協定の届出に対応できますので、36協定届の対応に不安な点がある方は、ぜひこちらから「36協定の手順書」をダウンロードしてご覧ください。