労働時間を適切に把握することは、従業員の給与を誤差なく支払うためにも、自社の労働環境を把握するうえでも非常に大切です。また、労働時間の把握は企業の義務でもあるためしっかりと管理しましょう。

労働時間を適切に把握するためには、正しい労働時間の計算方法について理解する必要があります。本記事では、労働時間の定義や正しい計算方法から、さまざまな勤務形態における残業代計算に至るまで、わかりやすく解説します。

労働時間は適切に計算しなくては、給与計算に影響が出るため注意が必要です。

しかし、「正しい労働時間の集計方法がよくわからない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

当サイトでは、そのような方に向け残業代の計算を中心に労働時間の集計方法を解説した資料を無料で配布しております。法律に則った適切な労働時間集計の方法を確認したい方は、ぜひダウンロードしてご活用ください。

目次

1. 労働時間とは?

労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下で働く時間を指します。従業員の給与を正しく支払うためには、労働時間を適切に計算・把握することが大切です。

ここでは、労働時間の計算方法を説明する前に、労働時間の定義や労働時間を計算する際に覚えておきたい用語について詳しく紹介します。

1-1. 労働時間に含まれる時間

雇用主の指揮命令下にあれば、労働時間に含める必要があります。そのため、下記のような時間も労働時間に含まれるので注意しましょう。

- 着替え

- 朝礼・夕礼

- 業務上必要な準備・後片付け

- 休憩中の電話番・来客対応

- 強制参加の勉強会

- 健康診断 など

仕事をするうえで制服に着替える必要がある場合や、休憩時間中に自席で電話番をする場合などは、労働時間としてカウントしなければなりません。

関連記事:労働時間とは?労働基準法に基づいた上限時間や、休憩時間のルールを解説

1-2. 労働時間に含まれない時間

雇用主の指揮命令下にない時間は、労働時間には該当しません。具体例は以下の通りです。

- 通勤時間

- 休憩時間

- 早めに出社したときの待機時間

- 仕事とは無関係の着替えの時間

通勤時間や休憩時間は基本的には労働時間と見なされませんが、仕事を命じた場合は労働時間に含まれます。また、自主的に早めに出社したケースや、自分の都合で着替えをするケースなどは、労働時間には該当しません。

1-3. 法定労働時間と所定労働時間の違い

労働時間には「法定労働時間」と「所定労働時間」の2種類の定義があります。法定労働時間とは、労働基準法第32条で定義されている労働時間を指します。原則として、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働かせることはできません。

一方、所定労働時間とは、各企業が就業規則などで定めた労働時間のことです。たとえば、所定労働時間を7時間30分と設定している場合、1日30分の残業(週の法定労働時間以内)をさせても、法定労働時間を超えないため違法になりません。

このように、法定労働時間と所定労働時間は意味が異なるので、正しく定義を理解しておきましょう。

(労働時間)

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

関連記事:所定労働時間とは?法定労働時間との違いや残業代計算について解説

1-4. 労働時間と勤務時間の違い

「労働時間」と「勤務時間」を同じ意味で使っている人は多いです。しかし、両者には明確な違いがあります。

勤務時間とは、一般的に従業員の始業時間~終業時間までを指し、休憩時間も含まれます。一方、労働時間とは、勤務時間から休憩時間を引いた時間のことです。

このように、労働時間と勤務時間は、休憩時間の有無によって使い分けられます。

1-5. 労働時間を計算する際に覚えておきたい用語

労働時間を正しく把握するためには、計算に必要な用語の種類とその意味を正しく理解することが大切です。

|

用語 |

意味 |

|

勤務時間 |

|

|

休憩時間 |

|

|

労働時間 |

|

|

所定労働時間 |

|

|

法定労働時間 |

|

|

法定内残業時間 |

|

|

法定外残業時間 |

|

2. 実労働時間の計算方法~基本編~

まずは、実労働時間の基本的な計算方法を紹介します。なお、労働時間と実労働時間は同じ意味です。

2-1. 労働時間を計算する際の流れ

労働時間は、以下の手順に従って計算します。

- 日ごとの労働時間を「勤務時間 – 休憩時間」の計算式から求める

- 1で求めた時間から、遅刻・早退などの時間を差し引く

- 法定内残業時間と法定外残業時間を分ける

- 週ごとに、法定内残業時間(所定労働時間を超えて週40時間以内に収まる時間)と、法定外残業時間(週40時間を超える時間)を求める

このように、労働時間を算出する際は、残業時間を正しく把握して適切な給与を支払うため、法定内残業時間と法定外残業時間に区分して計算します。

2-2. 1日の労働時間の具体的な計算方法

ここでは、1日の労働時間の具体的な計算方法を紹介します。

【事例のケース】

- 所定労働時間:7.5時間

- 1日の勤務時間:9時~19時30分

- 休憩時間:1時間

|

勤務時間 |

10.5時間(19.5時 – 9時) |

|

休憩時間 |

1時間 |

|

労働時間 |

9.5時間(10.5時間 – 1時間) |

|

所定労働時間 |

7.5時間 |

|

法定労働時間 |

8時間(労働基準法で定められているため、変動なし) |

|

法定内残業時間 |

0.5時間(8時間 – 7.5時間) |

|

法定外残業時間 |

1.5時間(9.5時間 – 8時間) |

このように、法定労働時間を超える時間は割増の対象になります。労働時間を正しく計算しないと残業代などの支払いに影響が出てしまいます。

2-3. 1週間の労働時間の具体的な計算方法

ここでは、1週間の労働時間の具体的な計算方法を紹介します。

【事例のケース】

- 所定労働時間:7.5時間

- 休憩時間:1時間

- 1週間の勤務時間は下記の通り

|

1週間 |

日 |

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

土 |

|

勤務時間 |

休み |

9時間 |

12時間 |

8.5時間 |

10.5時間 |

8.5時間 |

8.5時間 |

- 法定休日:日曜日

|

1週間 |

日 |

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

土 |

|

労働時間 |

0時間 |

8時間 |

11時間 |

7.5時間 |

9.5時間 |

7.5時間 |

7.5時間 |

|

週の累計 |

0時間 |

8時間 |

16時間 |

23.5時間 |

31.5時間 |

39時間 |

46.5時間 |

|

法定内残業時間 |

0時間 |

0.5時間 |

0.5時間 |

0時間 |

0.5時間 |

0時間 |

0時間 |

|

法定外残業時間 |

0時間 |

0時間 |

2.5時間 |

0時間 |

1時間 |

0時間 |

6.5時間 |

「週40時間」は、1日8時間を超える労働時間と法定休日の労働時間を除いた、1日8時間以下の労働時間を累積して計算します。そのため、土曜日は週40時間を超えた6.5時間についても法定外残業時間とみなされます。

3. 労働時間の計算方法~応用編~

企業によって勤務形態はさまざまなため、先ほど解説した「実労働時間の計算方法~基本編~」で紹介した計算式で、すべての勤務形態の労働時間を算出できるわけではありません。

ここでは、フレックスタイム制や変形労働時間制、みなし労働時間制といった勤務形態における労働時間の計算方法について解説します。

3-1. フレックスタイム制

フレックスタイム制においては、始業と終業の時間を自由に決められるという特性上、通常の法定労働時間が適用されません。その代わりに、下記の計算式で算出された時間を法定労働時間として設定しています。

|

暦日数 |

月の法定労働時間 |

|

28日 |

160.0時間 |

|

29日 |

165.7時間 |

|

30日 |

171.4時間 |

|

31日 |

177.1時間 |

フレックスタイム制を利用する従業員はこの法定労働時間のなかで、始業時刻と終業時刻を自由に決めることができます。この法定労働時間を超えた場合は割増賃金が発生し、下回った場合は不足時間分が給与から控除されます(不足時間は翌月へ繰り越すことも可能)。

清算期間を1カ月と設定している場合、暦日数が31日であれば、法定労働時間は177.1時間と計算することができます。実労働時間が180時間だった場合、2.9時間が法定外残業時間として計算されます。

関連記事:フレックスタイム制とは?メリットや必要な手続きなど内容を徹底解説!

3-2. 変形労働時間制

変形労働時間制とは、時期ごとの業務量の違いに合わせて柔軟に労働時間を調整できる制度のことです。そのため、閑散期と繁忙期がはっきりと分かれている企業にとっては、総労働時間が短縮され、業務が偏ることで長時間発生する残業を削減・抑制することができます。

変形労働時間制は「1週間単位」「1カ月単位」「1年単位」の3種類に区分することが可能です。日・週・年ごとに所定労働時間を定めることができます。

代表的な「1カ月単位」の変形労働時間制の場合、まずは各月の法定労働時間を確認することが大切です。次に月ごとの法定労働時間を超えない範囲で、週ごとの所定労働時間を定める必要があります。

たとえば、4月の暦日数は30日なので、月の法定労働時間は160.0時間と計算することができます。この法定労働時間を超えない範囲で下記のように各週の所定労働時間を定めましょう。

|

|

週の所定労働時間 |

実労働時間 |

|

1週目 |

35時間 |

38時間 |

|

2週目 |

35時間 |

37時間 |

|

3週目 |

45時間 |

45時間 |

|

4週目 |

45時間 |

50時間 |

|

合計 |

160.0時間 |

170.0時間 |

その後、日ごとの所定労働時間を定めます。1週目の週の所定労働時間は35時間と設定したので、その範囲で下記のように設定します。なお、変形労働時間制の場合も法定休日を設けなければなりません。

|

週 |

日 |

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

土 |

|

休日 |

法定休日 |

所定休日 |

|

||||

|

所定労働時間 |

– |

10時間 |

8時間 |

– |

6時間 |

6時間 |

5時間 |

|

実労働時間 |

– |

11時間 |

8時間 |

– |

8時間 |

6時間 |

5時間 |

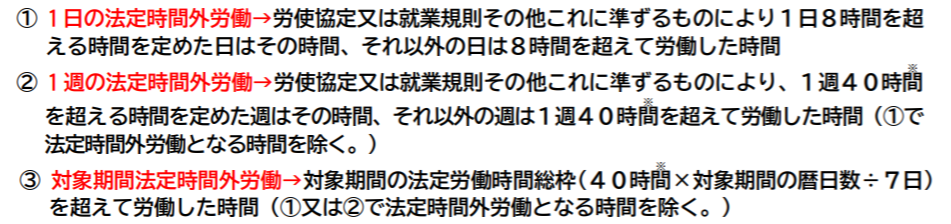

そして、下記に該当する時間が、時間外労働(法定外残業時間)になります。

関連記事:1年単位の変形労働時間制とは?特徴やメリット、残業の計算方法を徹底解説

3-3. みなし労働時間制

みなし労働時間制とは、あらかじめ定められた労働時間を労働したとみなす制度のことです。なお、みなし労働時間制とみなし残業制は定義が異なるので注意しましょう。みなし労働時間制は企画職や営業の外回りなど、企業が具体的に従業員の労働時間を把握することが難しい場合に有効的です。

みなし労働時間制により、1日の所定労働時間が8時間と定められている場合、実労働時間が6時間であっても10時間であっても、8時間分の賃金が支払われます。ただし、みなし労働時間が法定労働時間(8時間)を超える場合、その分は時間外労働とみなされ、割増賃金の支給が必要です。また、22時から5時までの間に勤務した場合や、法定休日に働いた場合は、それぞれ深夜労働・休日労働に該当し、割増賃金を支払う必要があります。

関連記事:みなし残業と固定残業の間違いやすいポイントを徹底解説

4. 労働時間の計算の仕方で注意すべき点とは?

ここからは、労働時間を計算する際に気をつけるべき点を解説します。従来の計算方法が誤っていないかを確認する意味でもしっかりと目を通しましょう。

4-1. 労働時間は原則1分単位で計算する

労働時間は、 労働基準法第24条「賃金全額払いの原則」に基づき、1分単位で計算することが求められます。労働基準法24条に違反した場合は30万以下の罰金という刑事罰が設けられているため、労働時間を丸めて計算しないように注意が必要です。

(賃金の支払)

第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない

関連記事:賃金支払いの5原則とは?違反したときの罰則や例外を詳しく紹介

4-2. 労働時間の計算方法では端数処理が認められている

すべての労働時間を1分ごとに算出するとなると、人事担当者に多大な負担がかかることから、下記のように時間外労働・休日労働・深夜労働の時間に関しては、簡易的な処理が認められています。

1か月における時間外労働、休日労働および深夜業のおのおのの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる

1カ月の時間外労働が「8時間20分」だった場合、20分を切り捨てて8時間で割増賃金の計算することができます。一方、1カ月の時間外労働が「8時間50分」だった場合、50分を切り上げて9時間として割増賃金の計算をおこなうことが可能です。

関連記事:厚生労働省が定めた労働時間の端数処理ルールをわかりやすく解説!

4-3. 遅刻・早退の時間は差し引く

遅刻や早退の時間は、労働時間から差し引きましょう。ノーワーク・ノーペイの原則に従い、労働していない時間に対して給与を支払う必要はないからです。

ただし、前述の通り、労働時間は基本的に1分単位で計算しなければなりません。5分の遅刻を30分の遅刻として扱うことなどは認められないため注意しましょう。

4-4. パート・アルバイトの労働時間にも注意

パート・アルバイト従業員は、フルタイム勤務者に比べて勤務時間が短いため、休憩時間を付与しなくてもよいケースがあります。そのため、労働時間を計算する際は、誤って休憩時間を差し引くことのないように注意しましょう。

また、深夜労働や休日労働などの特別な勤務をおこなうパート・アルバイト従業員にも、割増賃金を支払わなくてはなりません。勤務形態が異なる場合でも、労働基準法に従って労働時間を計算し、給与に反映させましょう。

関連記事:6時間勤務ちょうどの休憩時間の取り方は?パート・アルバイトの場合も解説!

4-5. 労働時間に応じた休憩時間を付与する

労働時間を正しく計算するには、休憩時間に関する理解も不可欠です。労働時間と同様に休憩時間にも規則が設けられています。労働基準法第34条により、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければなりません。

また、始業前や終業後に休憩時間を与えることは認められていません。休憩時間は労働時間の途中で与える必要があります。さらに、休憩時間は、原則として一斉付与が必要です。なお、休憩時間を分割して付与することも可能です。労働時間が8時間を超える場合、たとえば昼休憩を45分、午後休憩を15分、合計1時間の休憩時間としても問題ありません。

(休憩)

第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

関連記事:労働時間内の休憩に関する注意点|休憩時間に関するQ&A付き

4-6. 管理職には労働時間の規定が適用されない

労働基準法第41条により、管理監督者は労働時間や休憩、休日の規定が適用されないので、労働時間の上限を超過しても残業代を支払う必要はありません。ただし、深夜労働や年次有給休暇の規定は適用されるため注意が必要です。

また、管理監督者は、肩書・職位でなく、立場・権限などの実態を踏まえて判断することが大切です。管理職という地位に就いているけれど、実態は一般従業員と変わらない「名ばかり管理職」は、労働基準法の管理監督者に当てはまらないので注意しましょう。

(労働時間等に関する規定の適用除外)

第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

(省略)

二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者(省略)

関連記事:管理監督者の労働時間は上限なし?法律の適用範囲や労働時間の把握方法を解説

4-7. 労働時間の上限を超える場合、36協定の締結が必要

法定労働時間を超えて従業員に労働させる場合、36協定を締結する必要があります。36協定を締結すると、法定労働時間を超えて労働させたり、法定休日に働かせたりすることが可能です。

ただし、36協定を結んだとしても時間外労働は「月45時間、年360時間まで」と定められています。臨時的な特別の事情により、36協定の労働時間の上限を超える場合、特別条項付き36協定を締結することで、下記を超えない範囲で時間外労働や休日労働をさせることができます。

- 時間外労働:年720時間以内

- 時間外労働+休日労働:月100時間未満、2~6カ月平均80時間以内

- 月45時間を超えられる回数:年6回

なお、36協定を締結する際に、事業所ごとに時間外労働や休日労働の上限を設定するため、それを超えて労働者に働かせることはできないので注意しましょう。

関連記事:1日の労働時間の基準や上限とは? 36協定や休憩時間のルールとあわせてご紹介!

4-8. 労働時間の上限を超えた場合、割増賃金の支払いが必要

法定労働時間を超える場合(時間外労働)、午後10時から午前5時までの範囲に労働させる場合(深夜労働)、法定休日に労働をさせる場合(休日労働)、割増賃金を上乗せして賃金を支給しなければなりません。なお、割増賃金率は下記の通りです。

|

項目 |

割増賃金率 |

|

時間外労働(月60時間以内) |

25%以上 |

|

時間外労働(月60時間超え) |

50%以上 |

|

深夜労働 |

25%以上 |

|

休日労働 |

35%以上 |

|

時間外労働(月60時間以内) + 深夜労働 |

50%(25% + 25%)以上 |

|

時間外労働(月60時間超え) + 深夜労働 |

75%(50% + 25%)以上 |

|

休日労働 + 深夜労働 |

60%(35% + 25%)以上 |

このように、「時間外労働と深夜労働」「休日労働と深夜労働」のように、割増率は重複するケースもあるので注意が必要です。

割増賃金の計算方法や、割増賃金が必要な残業時間の計算方法を詳しく知りたいという方は、当サイトで無料配布しております「労働時間の集計マニュアル」をご活用ください。マニュアルでは残業時間と残業代の計算方法を具体例を用いて解説しているため、適切な労働時間の集計を行いたい方はこちらからダウンロードしてご活用ください。

5. 残業代や割増賃金を計算する方法

残業代や割増賃金を計算するためには、1時間あたりの基礎賃金を算出する必要があります。月給制の場合、月平均所定労働時間の計算が必要です。

ここでは、残業代や割増賃金の計算方法について詳しく紹介します。

5-1. 割増賃金の計算式

割増賃金を計算するための計算式は、次の通りです。

1時間あたりの基礎賃金は、歩合制・月給制・時給制などの勤務形態によって計算方法が異なります。また、必要に応じて各種手当を加算したり、除外したりするケースもあるので注意しましょう。

関連記事:割増賃金とは?計算方法や残業60時間超の割増率をわかりやすく解説

5-2. 割増賃金の基礎となる賃金の計算方法

月給制の場合の割増賃金の基礎となる賃金(1時間あたりの基礎賃金)は、次の計算式で算出します。

※月平均所定労働時間 = 年間勤務日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12カ月

月平均所定労働時間を算出する理由として、月によって営業日数は異なり、単月で計算してしまうと、毎月1時間あたりの基礎賃金が変動してしまうことが挙げられます。このような事態を防ぐために月平均所定労働時間を用いる必要があります。

関連記事:割増賃金の基礎となる賃金について割増や労働基準法から解説

5-3. 残業代や割増賃金の具体的な計算方法

ここでは、下記の例を参考に、残業代や各種割増賃金を計算してみます。

- 1日の所定労働時間:7時間

- 1年間の勤務日数:240日

- 月給:21万円

- 各種手当:なし

- 法定内残業時間:10時間

- 法定外残業時間:10時間

- 夜勤:5時間

- 法定休日労働:なし

月平均所定労働時間は140時間(= 240日 × 7時間 ÷ 12カ月)と計算することができます。また、1時間あたりの基礎賃金は1,500円(= 21万円 ÷ 140時間)と算出することが可能です。

割増賃金を上乗せする必要のない残業代は15,000円(= 1,500円 × 10時間)と計算することができます。法定外残業に対する割増賃金は18,750円(= 1,500円 × 1.25 × 10時間)と算出されます。

また、深夜労働に対する割増賃金は9,375円(= 1,500円 × 1.25 × 5時間)と計算されます。法定休日の労働は発生していないので、休日労働に対する割増賃金の支給は不要です。

関連記事:割増賃金率の一覧を使って計算方法を徹底解説!割増率引き上げの条件とは?

6. 労働時間の計算を効率化するツール

ここまで、労働時間に関する規則や労働時間の計算方法について紹介しました。その内容を踏まえて、ここでは複雑な労働時間計算を効率化するツールについて解説します。

6-1. 電卓による手計算

労働時間の計算に電卓を使用している人もいるかもしれません。「時間計算(:)」のボタンがある時間計算機能つきの電卓なら、労働時間を容易に計算できます。また、「時間計算」のボタンがある時間電卓であれば、1分単位の計算が可能です。たとえば、10時25分は以下の手順で操作します。

- 「10」

- 「時間計算」

- 「25」

- 「時間計算」

労働時間を求める場合には、まず退勤時間を1~4の手順で入力します。そのあとに「-」を押し、再び同じ手順で出勤時間を入力すると、「7-30’00”」(7時間30分)のように勤務時間が表示されます。なお、もう一度「時間計算」を押すと「7.5」のように、小数に変換されるので便利です。

従業員数が10人に満たないような小規模な企業では、集計機能の搭載した電卓を使用して労働時間を計算してみてもよいかもしれません。

関連記事:タイムカードの計算方法は?電卓やエクセルによる方法を紹介

6-2. エクセル

Excelでの労働時間管理をおこなう方法では、労働時間計算に特化したテンプレートなども簡単に手に入れられるので、多くの企業で利用されています。Excelは労働時間計算だけでなく、給与計算にも活用することが可能です。

Excelの労働時間の計算手順や注意点を知りたい人は、下記を参考にしてみてください。

|

手順 |

概要や注意点 |

|

表を作成する |

|

|

計算式を入力する |

|

|

休憩時間の計算式を入力する |

|

|

合計値が24時間を越える場合 |

|

|

10進数にする |

|

普段からExcelを使用する人にとって、労働時間の計算はそれほど難しくないかもしれません。ただし、Excelを使用する場合、基本的に手作業で入力をおこなうので、入力ミスなどのリスクもあります。そのため、計算式に誤りがないかなどを二重体制でチェックするなど、リスク管理が大切です。

関連記事:勤怠管理をエクセルで!マクロや無料テンプレートについて解説

6-3. WEB上の計算サイト・アプリ

WEB上で無料で利用できる計算サイト・アプリを用いて、労働時間の計算をおこなうこともできます。Excelの方法と同様で、労働時間計算だけでなく、給与計算にも活用することが可能です。基本的に無料で利用できるため、コスト削減を目的としている場合にはおすすめの方法です。

ただし、Excelのように記録を残せないケースが多いので、労働時間や給与に関する情報を別の媒体に記録する手間がかかります。また、手作業で入力をおこなうため、入力ミスのリスクがあることを理解しておきましょう。

6-4. タイムカード

タイムカードを用いて労働時間を管理することが可能です。従業員に日々の出勤時刻・退勤時刻を打刻してもらっておけば、月末に集計して給与を計算できます。自動で集計できるシステムもあるため、うまく活用しましょう。

ただし、打刻漏れが打刻ミスが発生しやすいため注意が必要です。また、タイムカードを回収する手間もかかるため、担当者の負担が増える可能性もあります。

6-5. 勤怠管理システム

勤怠管理システムを導入すれば、労働時間を自動計算することができます。勤怠管理システムでは、打刻・労働時間計算・記録を連動できるため、手作業による入力ミスを防止することが可能です。

また、スマートフォンやICカードというように、打刻方法が多様なので、リモートワークなどの柔軟な働き方にも対応することができます。さらに、割増率の変更など法改正があった際に、自動で対応できるシステムもあるため、人事担当者の業務を大幅に減らすことが可能です。

ただし、勤怠管理システムを導入する場合、コストがかかります。まずは目的を明確にし、料金や機能、サポート、セキュリティなどの観点から複数のツール比較したうえで、自社のニーズに合う勤怠管理システムを選定することが大切です。

関連記事:勤怠管理システムとは?特徴や活用メリット、システムをご紹介

7. 労働時間の計算方法を正しく把握し、効率よく正確な給与計算を実現しよう!

本記事では、労働時間の定義や上限、さまざまな勤務形態における労働時間の計算方法について解説しました。労働時間の計算は、従業員の給与を正しく支払ううえで重要になります。また、労働時間を把握することは、労働基準法を遵守するうえでも必要です。

本記事では、労働時間の定義や上限、さまざまな勤務形態における労働時間の計算方法について解説しました。労働時間の計算は、従業員の給与を正しく支払ううえで重要になります。また、労働時間を把握することは、労働基準法を遵守するうえでも必要です。

今回解説した内容を踏まえて、現状の労働時間の計算方法に課題がないか確認しましょう。担当者の負担を軽減するためには、便利なシステムを活用することが大切です。正確性や効率性をアップする必要がある場合は、勤怠管理システムの導入を検討しましょう。

労働時間は適切に計算しなくては、給与計算に影響が出るため注意が必要です。

しかし、「正しい労働時間の集計方法がよくわからない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

当サイトでは、そのような方に向け残業代の計算を中心に労働時間の集計方法を解説した資料を無料で配布しております。法律に則った適切な労働時間集計の方法を確認したい方は、ぜひダウンロードしてご活用ください。