残業や過労によるストレスから、労働者をうつ病や精神病に追い込んでしまい、労働者が自殺をしてしまうというニュースが後を絶ちません。

近年、国をあげて多くの企業がワークライフバランスのために様々な働き方が導入されるようになってきました。

育児や、介護などをする必要がある人でも働ける環境を作るために、導入が増えてきた働き方の制度が「フレックスタイム制」です。

本記事では、フレックスタイム制の知識から、メリット、導入における必要な手続きまでをご紹介します。

【監修者】石原 昌洋|特定社会保険労務士・中小企業診断士

トライデントコンサルティング株式会社 代表取締役。東洋大学大学院経営学研究科ビジネス・会計ファイナンス専攻博士前期課程修了。中小企業を中心に労務管理から研修、人事制度構築など幅広く支援を行っている。『人事労務「攻め」と「守り」の勘所』マネジメント社(共著)2023/06

フレックスタイム制の導入には、労使協定の締結や就業規則の変更・届出など、行うべき手続きが存在します。

また、フレックスタイム制を導入した後に、「出勤・退勤時間が従業員によって異なるので、勤怠管理が煩雑になった」「残業時間の計算方法と清算期間の関係がよく分からない」といったお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような方に向け、当サイトでは「フレックスタイム制度を実現するための制度解説BOOK」をご用意しました。

「フレックスタイム制の導入手順を詳しく知りたい」「清算期間・残業の数え方や勤怠管理の方法を知りたい」という方は、ぜひダウンロードしてご覧ください。

目次

1. フレックスタイム制とは

フレックスタイム制とは、勤務時間を労働者が一定の自由をもってコントロールできる制度です。

2000年近くからよく耳にするようになった制度ですが、実際には1988年から日本での導入が始まったようで、現在では9.3%の企業が導入しています。(参考:令和2年就労条件総合調査)

導入が始まった当時は、まだワークライフバランスという考え方が浸透していなかったため普及しませんでしたが、現在では育児をしながら働く女性が増えるなど多様な生活に合わせた働き方が必要になってきており、フレックスタイム制度を導入する企業も年々増えてきています。

関連記事:フレックスタイム制と裁量労働制の異なる4点をわかりやすく紹介

1-1. フレックスタイム制の仕組み

フレックスタイム制では、最大期間を3か月とする一定期間内(清算期間)の総労働時間をあらかじめ決めておき、労働者はその清算期間内で毎日の労働日の労働時間を自分で決めることができます。

たとえば、3ヶ月間の営業日が60日間で1日8時間労働をしている企業であれば、総労働時間は480時間となります。

この480時間を基準に、3カ月の中で自分の生活に合わせて好きな時間に出勤、退勤をしながら働くことができる、という制度になります。

しかし、清算期間が1か月を超える場合は、労働者と使用者との間で締結される「労使協定届」を所轄の労働基準監督署長へ届け出る必要があります。

関連記事:フレックスタイム制の清算期間とは?最大3か月に延長する際の注意点

1-2. 「コアタイム」と「フレキシブルタイム」

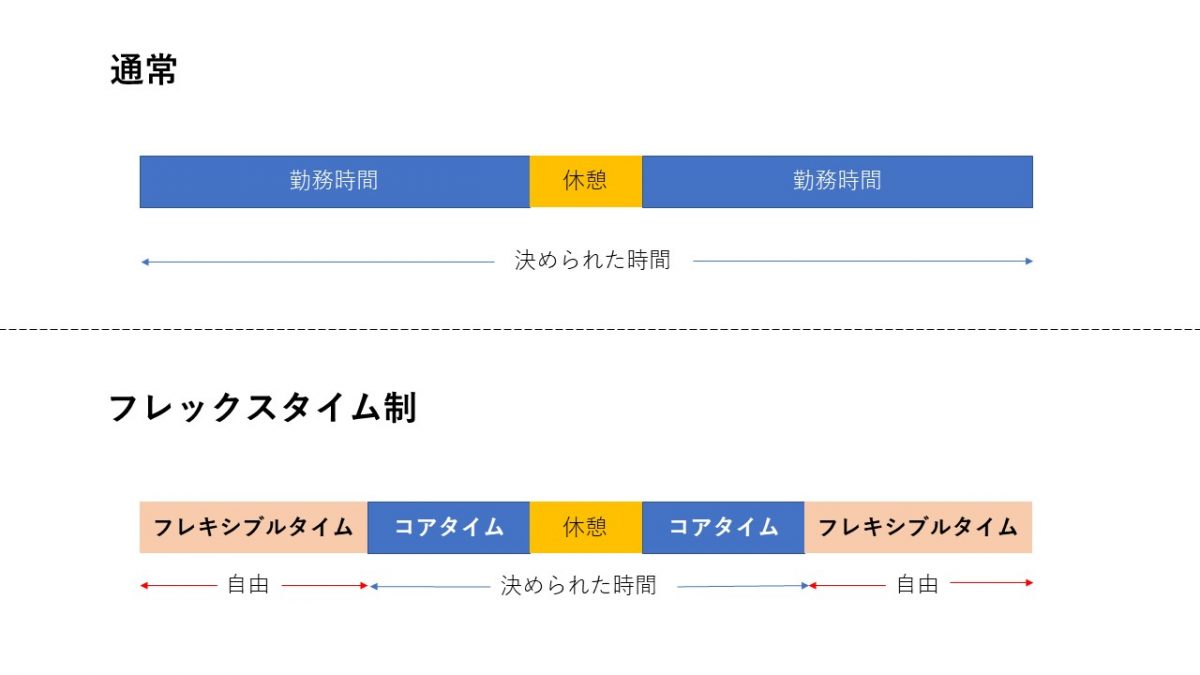

ここまでで、「フレックスタイム制は、労働者が労働時間を自由に決めることができる」と説明しましたが、一般的には、「①コアタイム」「②フレキシブルタイム」という時間に分けて運用されることがほとんどです。

それぞれについて、詳しくご説明します。

①「コアタイム」とは

コアタイムとは、「1日の中で必ず出勤していなければならない時間帯」です。

たとえば、11時から15時をコアタイムとして設けることで、会議や外部との取引、急遽必要になる打ち合わせに参加できるようになります。

また、コアタイムを一切設けない場合のフレックスタイム制は、「完全フレックスタイム制(スーパーフレックス制度)」と呼びます。

関連記事:コアタイムなしのフレックスタイム制を導入するメリット・デメリットを紹介

②「フレキシブルタイム」とは

フレキシブルタイムとは、「いつでも出退勤が可能な時間帯」で、勤務をするもしないも本人の自由となります。

また、フレキシブルタイムは、コアタイムの前後に設ける必要があります。

通常の働き方と、コアタイム・フレキシブルタイムを設けた場合の働き方は、下図のように異なります。

フレックスタイム制を導入する際に最も重要なことは、コアタイムとフレキシブルタイムのバランスだと考えられています。フレキシブルタイムを十分にとらずに、コアタイムの割合が多くなってしまうと、社員のワークライフバランスを重要視した働き方だということはできません。

厚生労働省も、「コアタイムが極端に長かった場合、始業時間と終業時間の決定を、労働者本人に委ねていることにはならない(実質的なフレキシブルタイムの採用にはならない)」と通告をしています。

HR NOTE編集部が調査したところ、多くの企業がコアタイムを4時間未満に、その他の時間をフレキシブルタイムにしているようですので、コ会議や、打ち合わせなどをおこなうことを考慮すると、コアタイムを11時から15時までの間に設定することが良いかもしれません。

関連記事:フレックスタイム制の「コアタイム」|フレキシブルタイムとの最適なバランスは?

2. フレックスタイム制度のメリットとデメリット

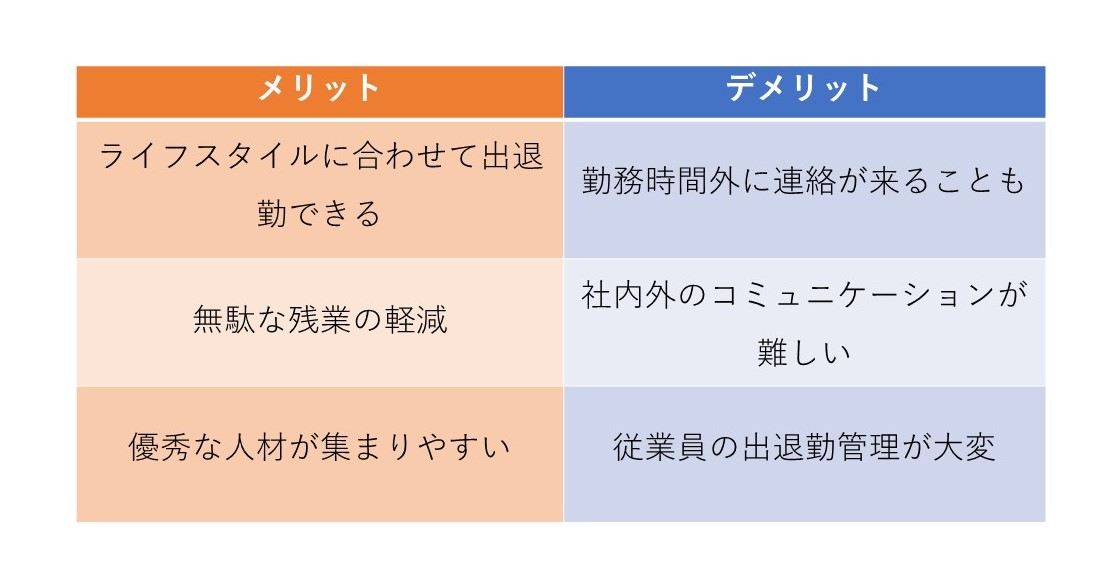

フレックスタイム制の導入で社員に自由な働き方を提供するのは良いですが、これによって会社の業績が落ちてしまっては本末転倒です。

そのため、フレックスタイム制を導入する前に、メリットとデメリットについてしっかりと把握しておくことが大事になります。

そこで、フレックスタイム制を導入するメリットとデメリットについて、詳しくご紹介します。

2-1. フレックスタイム制のメリット

「自由に出勤をして、自分のタイミングで帰宅ができる」ということは、従業員から見れば、夢のような働き方に感じられることでしょう。

そして、これは企業にとっても大きなメリットとなります。まとめると、以下の3つになります。

①ライフスタイルに合わせた出退勤を認めることで、従業員のワークライフバランスを推進できる

フレキシブルタイムの間であれば自由に出勤退勤ができるので、急な用事が入ってしまって帰宅しなければいけない場合や、通勤ラッシュの時間帯をずらしての出勤などが可能になります。

子育てや介護をしている方にとっても、柔軟に働けることは魅力的に映ることでしょう。

従業員のワークライフバランスを重要視することができるので、働くことにストレスを感じる社員も大幅に減るのではないかと考えられます。

②無駄な残業を軽減できる

フレックスタイム制では、清算期間中の労働時間を労働者の采配で調整することができます。

そのため、残業が多い労働者の場合、もし1日で10時間以上働いたとしても、別の忙しくない日に労働時間を短く調整すれば良くなるため、従業員の無駄な残業を減らすことができる可能性があります。

朝少し早く出勤して定時まで働いたり、終業後に残って残業したりする日も、中にはあることでしょう。

従来の働き方では1日単位で残業としてカウントされてしまいましたが、フレックスタイム制であれば、もし1日で10時間以上働いたとしても、別の日で労働時間を調整すれば良いだけです。

これにより従業員に支払う残業代をカットできれば、企業全体のコスト削減にも繋がります。

③優秀な人材が集まりやすい

ワークライフバランスを重視するようになった今、従来の働き方では、優秀な人材も嫌気がさしてしまうかもしれません。

特に、女性が働く機会が増えてきてから、多様な働き方ができるように企業側が用意することが求められるようになりました。

フレックスタイム制の導入をはじめとした、働きかたの多様性を会社側が担保することによって、より優秀な人材が魅力を感じると考えられます。

2-2. フレックスタイムのデメリット

このように、従業員にも企業にも多くのメリットがあるフレックスタイム制ですが、導入するにはいくつかのデメリットも考えられます。

①勤務時間外に仕事の連絡が来ることがある

自分の働く時間を調整できたとしても、仕事で関わる人の勤務時間はコントロールできません。

そのため、フレックスタイム制を利用して早上がりしたとしても、そのあとに取引先から電話やメールで従業員に連絡が来る可能性があります。

関係者のスケジュールを無視できるわけではないため、仕事をスムーズに進められない可能性があることは注意しておく必要があります。

②出社時間がバラバラになる

出社時間がバラバラだと、緊急の案件に対応することができない場合が出てきます。

そうなってしまうと取引先に多大な迷惑をかけてしまう可能性があります。このような事態にならないために、コアタイムとフレキシブルタイムきちんとを設けて、必ず会社に出勤しなくてはいけない時間を設定しましょう。

また、コアタイムに遅刻をしてもその分の賃金をカットすることができないので、遅刻ペナルティを設けないとコアタイムの意味がなくなる可能性があります。

関連記事:フレックスタイム制における遅刻の考え方を控除やペナルティと合わせて解説

③社内外のコミュニケーションがとりづらくなることがある

フレックスタイム制を導入した場合、メンバー全員がそろう時間が少なくなります。

そのため、急な会議や打ち合わせをしようと思っても、人が集まらない可能性があります。

コアタイムが長く設定されている場合は心配ありませんが、短い場合は、会議の設定ははやめにしておく必要があります。

④従業員の出退勤管理が大変

フレックスタイム制における労働時間の調整は、基本的に労働者に任せることになります。

自己管理がしっかりできていない場合、総勤務時間が不足しているという事態になることもあります。もしそうなった場合は給料から控除されたり、次の期間に不足分を足した時間を総労働時間として勤務しないといけなくなったりすることもあります。

さらに、フレックスタイム制にいては、繁忙期になったとしても特定の時間帯に出勤命令を出すことができないので、フレックスタイム制を導入する際に、対象となる従業員が信頼できる人材なのかを見極める必要があります。

関連記事:フレックスタイム制で不足時間控除が適用される具体例で徹底解説

関連記事:フレックスタイム制のメリット・デメリットとは?注意点や導入フローをあわせて解説

3. フレックスタイム制における残業時間の計算方法

フレックスタイム制における残業時間とは、清算期間内で総労働時間が超過した分を指します。超過分が法定労働時間内であれば法定時間内残業となり、法定労働時間を超えた分は法定時間外残業の対象です。

そのため、総労働時間を超える分に対しては残業代を支払う必要があります。また、超過した労働時間を、次の精算期間に繰り越すことはできません。必ず当月に残業代として清算する必要があります。

清算期間内での総労働時間が不足した場合、2つの方法で調整をします。

①不足分を次月に繰り越す ②不足分の給料をカットする

1つ目は、不足した労働時間分を次月に繰り越すことで調整する方法です。

たとえば、今月10時間不足した場合は、次月の総労働時間に+10時間の労働時間を追加することが可能です。この場合、実際の労働時間が不足していますが、清算期間内の総労働時間分の給料を当人に支払う必要があります。

しかし、繰り越せる労働時間は、翌月における労働時間の合計が法定労働時間内までと規定されています。法定労働時間を超過してしまう場合は、下記の方法を使って調整します。

2つ目は、労働時間不足分の給料をカットして調整する方法です。たとえば、今月10時間不足した場合は、10時間分の給料の削減です。

また、不足分の繰り越しとの複合的な調整も可能です。法定労働時間を超過しない時間分だけ繰り越し、法定労働時間を超過する分のみ給料を削減します。

このように、フレックスタイム制度は柔軟な働き方ができる代わりに、残業代の計算や労働時間を確定させる清算期間などが複雑になっているため、本記事を通して正しく理解しましょう。

また当サイトでは、上述したフレックスタイム制の残業代の計算方法や清算期間の考え方などを、図を用いてわかりやすく解説した資料を無料で配布しております。文面のみだとわかりづらいご担当者様は、こちらから「フレックスタイムを実現するための制度解説BOOK」をダウンロードしてご確認ください。

関連記事:フレックスタイム制で残業代は出るの?|残業時間の算出方法を解説!

4. フレックスタイム制と相性が良い職種・良くない職種

フレックスタイム制の導入のためには、その職種がフレックスタイム制に適しているのか、良い効果を生むのかを考察する必要があります。

4-1. 相性が良い職種

個人での業務、技術的な業務が中心となっている職種はフレックスタイム制の導入に適しているでしょう。連携する人、企業が増えるほどフレックスタイム制を導入するのは難しくなってきます。

そのため、個人での業務が多いことや仕事の割り振りが明確である職種は、フレックスタイム制を導入したほうが良い職種であるといえます。

4-2. 相性があまり良くない職種

逆にフレックスタイム制の導入が適していない職種を考えてみましょう。

先ほどのデメリットにあるように、「他の部署や企業との連携が多い職種」、また「営業職」などは相手先の勤務時間などが大きく影響するため、導入に適していないかもしれません。

個人での仕事ではなく、複数人でチームを組んでひとつのプロジェクトにとりかかる場合に『フレックスタイム制度』を導入してしまうと、そのチームの中で誰かが朝、誰かが夜出社してそれぞれが仕事をすることになりかねないので、仕事の進むペースは下がってしまいます。

そのため現在の日本の多くの会社ではフレックスタイム制度の導入をしているにもかかわらず、残業など多くの課題が出てきているのかもしれません。

関連記事:フレックスタイム制が適している職種は?|メリット・デメリットもご紹介!

関連記事:フレックスタイム制度で生産性の向上を!3つの企業の成功事例をご紹介

5. フレックスタイム制度の導入に必要な手続きとは

フレックスタイムの導入を実現するために、次の2つの要件を満たす必要があります。

- フレックスタイムを導入する旨を就業規則等に規定する

- 具体的な事項に関して労使協定を締結する

以下で、詳しく説明します。

5-1. 就業規則等の規定

フレックスタイム制度を導入するには、就業規則に「始業・終業時刻を労働者の自主決定に委ねること」と規定する必要があります。

注意すべき点は、フレックスタイム制度において、始業時間だけあるいは終業時間だけを労働者に委ねることは不適だということです。必ず両方の時刻を労働者の決定に委ねなければなりません。

これらを規定したのち、所轄の労働基準監督署に届け出が必要です。

5-2. 労使協定を締結する

労使協定では、フレックスタイム制の基本的な枠組みについて次のように定めていきます。

①対象となる労働者の範囲

全労働者、○○課に所属する者、本社の事務員など様々な範囲が考えられます。

先ほどの、フレックスタイム制との相性が良い職種を参考にして決定するのが良いでしょう。

②清算期間

清算期間に関しては「期間の長さ」と「起算日」の両方を定めなければなりません。期間の長さはか3か月以内(届け出がない場合は1か月以内)であればよいので、1週間単位など任意に定めることが可能です。

③清算期間における総労働時間

清算期間内に労働しなければならない時間を定めます。この時間を平均した1週間の労働時間は、法定労働時間と同じかそれより少なくなければならないことに注意してください。

法定労働時間が40時間/週の場合、清算期間における総労働時間は次の「法定労働時間の総枠」以下にする必要があります。

| 清算期間 | 法定労働時間の総枠 |

| 31日 | 177.1時間 |

| 30日 | 171.4時間 |

| 29日 | 165.7時間 |

| 28日 | 160.0時間 |

| 7日 | 40.0時間 |

労働時間が上記の時間を超える場合、時間外労働として取り扱われます。

④標準となる1日の労働時間

定めた総労働時間を清算期間における所定労働日数で割ったものを記載します。

労働者が有給休暇を取得した場合、ここで定めた時間を労働したものとして取り扱われます。

⑤コアタイムとフレキシブルタイム

コアタイムを設ける場合はその開始時刻と終了時刻を定める必要があります。先ほども説明した通り、必ず前後にフレキシブルタイムを設けましょう。

なお、労使協定に関しては届け出をする必要はありません。

関連記事:フレックスタイム制での労使協定の締結は不要?導入するためのルールを解説

6. 最後に

いかがでしたでしょうか?

フレックスタイム制度に関してたくさんご紹介しました。社員は会社の働き方に従うのが普通だと考えられていた時代から、社員のライフスタイルにあわせて働き方を提供しなければいけない時代になってきています。

これからの時代に会社の業績を伸ばしていくには、フレックスタイム制度という働き方が必要になってくるのではないでしょうか。

各企業がどのようにしてフレックスタイム制度を活用しているのかを参考にした上で、今後の導入を考えてみるのも大事になってくると思います。フレックスタイム制度を導入した企業の成功事例をまとめた記事もあるので、気になる方は是非読んでみてください。

これから、社員が働きやすい環境をつくるためや、いい人材を手に入れるためにも人事まわりの業務をされるのであればフレックスタイム制度が企業のためになるように導入を考えることが必要なのだと考えます。