企業は従業員に時間外労働や休日労働をさせる場合、36協定を締結し、所轄の労働基準監督署に36協定届を提出しなければなりません。なお、36協定を締結する際、労働組合がない場合は、「労働者代表」を選定する必要があります。

本記事では、36協定の労働者代表の選定方法や選定条件、注意点をわかりやすく解説します。

36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。

当サイトでは、そもそも36協定とは何で残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。

これ一冊で36協定の届出に対応できますので、36協定届の対応に不安な点がある方は、ぜひこちらから「36協定の手順書」をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 36協定の労働者代表とは?

36協定を締結する場合、労働組合が存在しない場合は、労働者代表の選定が必要です。ここでは、36協定の労働者代表の選定方法・条件を解説する前に、36協定とはどのような制度なのかについて詳しく紹介します。

1-1. 36協定とは?

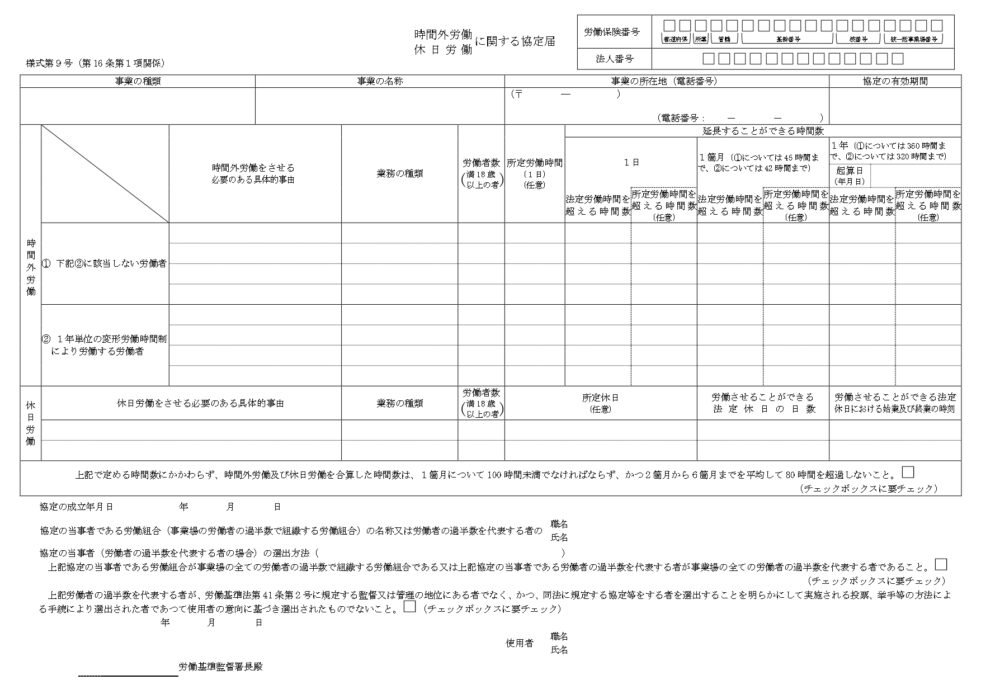

36協定とは、労働基準法第36条で定められている「時間外及び休日の労働」に関する協定のことです。法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働かせる場合や法定休日に労働させる場合、企業側と従業員側で36協定を締結し、労働基準監督署長に「36協定届」を提出しなければなりません。36協定届には、下記の内容を記載します。

- 時間外労働や休日労働が必要な理由

- 業務内容

- 労働者の範囲

- 有効期間

- 労働時間の上限

- 労働者側代表の名称・氏名や選出方法 など

36協定を締結することで、「月45時間・年360時間」の範囲で時間外労働が可能となります。なお、特別条項付き36協定を締結すれば、上限が「月100時間未満、年720時間以内」となります。 36協定を締結するには、既定の情報を記し、適切な手順を経て労働基準監督署に36協定届を毎年提出する必要があるため、漏れの無いように対応しましょう。

「36協定を結ぶ手順の理解が曖昧でしっかりと理解できていない」という方に向け、当サイトでは、36協定の仕組みから具体的な締結の手順までわかりやすく解説した資料を無料で配布しております。 具体的に36協定を結ぶ方法が知りたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1-2. 36協定における労働者の範囲

36協定の適用対象となる労働者は、すべての従業員です。そのため、正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトなども含まれます。

ただし、派遣社員は、派遣先の企業に直接雇用されているわけではありません。派遣先企業の労働者には含まれず、派遣元企業の労働者となるので、派遣元企業の36協定が適用されます。また、労働基準法第41条により、管理監督者は労働時間や休憩、休日の規定が適用されないため、36協定の適用対象外となります。

(労働時間等に関する規定の適用除外)

第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

一 (省略)

二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は(省略)

三 (省略)

労働基準法上の管理監督者とは、以下を満たした立場の人を指します。

- 経営者と一体的な立場にあり、労働時間等の規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有している

- 経営者から重要な責任と権限を委ねられている

- その職務の重要性から、定期給与、賞与、その他の待遇において、一般労働者と比較して相応の待遇がなされている

仮に部長や課長といった肩書きがあっても、以上の条件を満たしていなければ管理監督者とは認められません。いわゆる「名ばかり管理職」は一般的な労働者とみなされ、36協定が適用されます。このように、36協定の適用範囲はすべての労働者ですが、派遣社員や管理職の取り扱いは異なるので注意が必要です。

関連記事:36協定の対象者は従業員全員?対象外となるケースについても解説

1-3. 36協定における労働者代表の役割

36協定の労働者代表とは、従業員の過半数を代表する者のことです。労働者代表には、主に次のような役割があります。

- 労使協定の協議・締結

- 就業規則の作成・改正に係る意見の取りまとめ

- 安全委員会や衛生委員会への委員推薦

労働者代表は、従業員全員の意見を取りまとめ、企業や経営陣に提言する役割を有しています。労使協定の締結や就業規則の改定などが具体的な役割です。36協定を締結・変更する際には労働者代表が会社と協議したうえで、必要があれば36協定の内容の変更を求め、最終的に署名・押印するか否かを決定します。

関連記事:36協定の押印・署名が廃止に?不要になった背景や注意点を解説!

2. 36協定の労働者代表の選出条件

36協定の労働者代表には、いくつかの条件が労働基準法や労働基準法施行規則によって設けられています。ここでは、36協定の労働者代表の選出条件について詳しく紹介します。

2-1. 従業員の過半数を代表している

36協定の労働者代表は、従業員の過半数を代表していなければなりません。この従業員には、正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトなど、事業場に使用されているすべての労働者が該当します。そのため、労働者代表と認められるには、事業場に使用されている従業員のうち、50%を超えた人が支持していることを確認できなければなりません。

2-2. 管理監督者ではない

労働基準法施行規則第6条の2により、管理監督者は36協定の労働者代表になることはできません。管理監督者は経営者と同類な立場であることや、労働基準法で定められた労働時間・休日などの制約を受けないことから、労働者代表からは除外されます。

また、管理職が必ずしも労働基準法上の管理監督者とは限りません。管理職であっても、実態に監督や管理の地位がないとみなされた場合は一般労働者となるため注意しましょう。

第六条の二 (省略)、法第三十六条第一項、第八項及び第九項、(省略)に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

一 法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。

(省略)

関連記事:36協定は管理職が対象外?管理監督者との違いや労働時間の把握義務も解説!

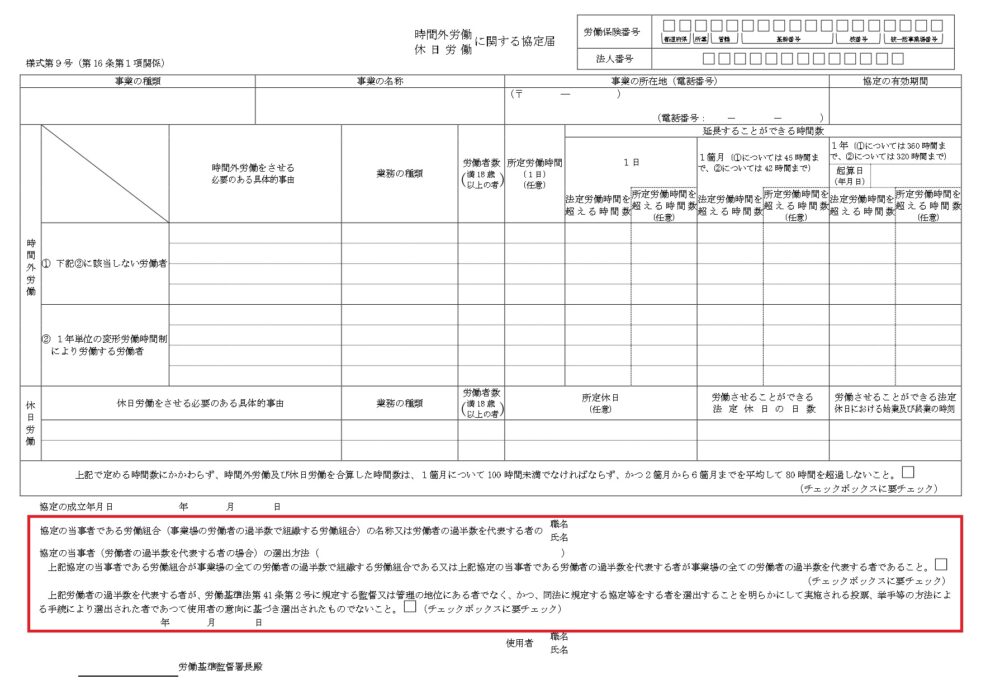

2-3. 企業や管理監督者の意向で選出された者ではない

36協定の労働者代表は、労働者の過半数を代表する人である必要があります。労働基準法第6条の2により、労働者側に不利な36協定を締結される可能性がないよう、使用者(企業)や管理監督者の意向によって選出された者は労働者代表になることができません。

また、36協定を締結する者を選出することについて明らかにしたうえで、投票や挙手といった適切な方法で選出する必要があります。

第六条の二 (省略)、法第三十六条第一項、第八項及び第九項、(省略)に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(省略)

二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。

関連記事:36協定とは何かわかりやすく解説!特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!

3. 36協定の労働者代表を選出する際の流れ

36協定の労働者代表を選出する場合、あらかじめ具体的なステップを把握しておくと、スムーズに手続きを進めることができます。ここでは、36協定の労働者代表を選出する際の流れについて詳しく紹介しているので、チェックしておきましょう。

3-1. 36協定に関して労働者に周知する

36協定の労働者代表を選定するにあたり、まずは従業員に36協定の内容について理解してもらう必要があります。また、36協定を締結するうえで、労働者代表の選定が必要であることも周知しましょう。これにより、従業員の協力が得やすくなり、労働者代表をスムーズに選定できるようになります。

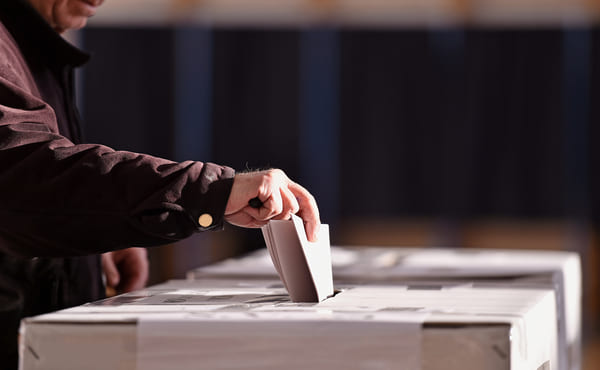

3-2. 労働者代表を選出する

36協定の重要性や、労働者代表の必要性を従業員に周知できたら、実際に労働者代表を選定しましょう。労働者代表を選出する際は、投票や回覧、挙手などの民主的な方法でおこなう必要があります。企業の意向で一方的に労働者代表を選んだ場合、その36協定は無効になる可能性もあるので気を付けましょう。

3-3. 具体的な内容は記録に残しておく

36協定の労働者代表を選定するためにおこなった具体的な手続きの内容は、書面などを用いて記録に残しておくことが大切です。口頭のみでも契約は成立しますが、トラブルが生じた際に証拠が不足しているために企業側が不利になる恐れもあります。そのため、書面として内容を記録しておくことが推奨されます。

また、労働基準監督署に提出する36協定届には、労働者代表の選出方法などを記載しなければなりません。そのため、届出に必要となる内容もあわせて記録しておくと、手続きがスムーズになります。

4. 36協定の労働者代表を選出するメリット・デメリット

36協定における労働者代表を選出することには、以下のようなメリット・デメリットがあります。

4-1. 労働者代表を選出するメリット

労働者代表を選出する大きなメリットは、労使間の協議や労働条件の決定について、従業員に興味を持ってもらえることです。仮に自分が代表にならないとしても、選出や投票に参加することで、労使間の協議への興味や当事者意識が高まるでしょう。

また、労使間の話し合いがスムーズになることも、労働者代表を選出するメリットのひとつです。窓口が明確になるため、連絡が取りやすくなり、労使間のトラブルを防止したり、迅速に課題を解決したりできるでしょう。

4-2. 労働者代表を選出するデメリット

労働者代表を任されることで、従業員の負担やストレスが増えてしまうこともあります。無理に代表という重要な役割を押し付けると、従業員によっては大きな不安や責任を抱えてしまうかもしれません。

労働者代表という役割をこなすために、通常の仕事に遅れが出るケースもあるでしょう。労働者代表を選出する際は、従業員に大きな負担がかからないよう配慮が必要です。また、不利益な扱いをしないよう注意しなければなりません。

5. 36協定の労働者代表を選出する方法

36協定の労働者代表の主な選出方法には、下記が挙げられます。

36協定の労働者代表の主な選出方法には、下記が挙げられます。

|

選出方法 |

具体的な方法 |

|

挙手・起立 |

|

|

回覧 |

|

|

投票 |

|

挙手や回覧、投票はあくまで選出方法の一例であり、36協定の労働者代表の選出方法は明確に決められていません。そのため、使用者(企業側)の意向に基づいた選出方法でなければ、他の選出方法で労働代表者を決めることも可能です。

一般的な選出方法は、無記名投票です。しかし、労働者数の多い企業の場合は時間や労力が必要となるため、企業にとって効率の良い選出方法に変えても問題ありません。

5-1. 労働者代表の選出に参加できる労働者

労働者代表の選出に参加できるのは、すべての労働者です。管理監督者は労働者代表になることができませんが、労働者代表を選出する際の投票などには参加することができます。ただし、派遣労働者は派遣元の労働者代表の選出には参加できますが、派遣先の労働者代表の選出には参加できないため注意が必要です。

5-2. メールによる回覧は認められる?

メールによる回覧で労働者の意向を確認する方法も認められています。しかし、メールの返信がない場合に「信任(賛成)」とみなす行為は、労働者の過半数が支持していることを必ずしも明確にできないため、認められない可能性があります。

メールへの返信がない場合、電話やチャット、直接訪問などの他の方法により、きちんと労働者の意思確認をおこなうことが大切です。

参考:過半数代表者の適切な選出手続きを~選出するにあたっての5つのポイントをご紹介します~|厚生労働省

5-3. 労働者代表の選出はリモートでも可能?

労働者代表の選出はリモートでも可能です。前述の通り、メールや電話などを活用して、それぞれの労働者の意向を確認することもできます。

また、Web会議システムを活用して話し合いを実施し、労働者代表を支持する場合に挙手を求めるような方法も認められます。

5-4. 労働者代表を持ち回りで選出することは可能?

労働者代表を持ち回りで選出することも可能です。従業員数が多い場合や、なかなか代表が決まらない場合は、持ち回りで選出することを検討するとよいでしょう。

ただし、使用者の意向による選出は認められません。代表がなかなか決まらないからといって、使用者側が選出方法を決めると、協定が無効となる可能性もあります。

6. 36協定の労働者代表を変更する場合の名義変更

退職や異動などの諸事情により、労働者代表が不在となるケースがあります。ここでは、36協定の労働者代表の名義変更が必要になる場合を詳しく解説します。

6-1. 退職・異動により労働者代表が事業場を離れた場合

選出された労働者代表が退職や異動によって事業場を離れてしまった場合でも、原則として、協定の効力は継続するため名義変更する必要はありません。ただし、特別条項付き36協定を締結している事業場では、退職・異動などによって労働者代表が不在となった場合、労働者代表を再選出する必要があります。

また、一般条項の36協定を締結する場合でも、次回の36協定届を作成・提出(原則年に1度の提出)する際は、新しい他の労働者代表を選出し、その人の名義に変更しなければならないので注意が必要です。

6-2. 過半数代表者の条件に該当しなくなった場合

法改正や管理監督者への昇格などの事情により、過半数の労働代表者の条件に該当しなくなった場合も、原則として、協定の効力は継続するため名義変更する必要はありません。その理由として、協定成立時に求められた法定要件を満たしていれば、存続要件はないと考えられているからです。

次回提出(年に1度の提出)するまでに、新しい他の労働者代表を選出し、その人の名義で提出すれば問題ありません。ただし、特別条項付き36協定を締結している場合など、例外もあるので注意が必要です。

7. 36協定の労働者代表を選出する際の注意点

ここでは、36協定の労働者代表を選定する際の注意点について詳しく紹介します。

7-1. 労働者代表は労働組合がない場合に選出する

労働基準法第36条により、過半数の労働者が加入している労働組合がある場合、36協定はその労働組合と締結しなければなりません。そのため、要件を満たす労働組合がない場合に労働者代表を選定する必要があります。

(時間外及び休日の労働)

第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては(省略)労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる

関連記事:36協定届はどこに出す?提出先や届出方法、有効期間をわかりやすく解説!

7-2. 労働者代表は事業場ごとに選出する

36協定は、事業場ごとに締結する必要があります。そのため、労働者代表も事業場ごとに選出しなければなりません。同じ場所にあれば、原則として1つの事業場とみなされます。

たとえば、工場や店舗、事務所、オフィスなどが1つの事業場の代表例です。ただし、規模が著しく小さく独立性のない出張所や支店などは、直近上位の組織体にまとめられて1つの事業場として取り扱われるケースもあります。

7-3. 労働者への周知義務を遵守する

労働基準法第106条によって、法令や就業規則などの周知義務が定められています。36協定の締結に関して、労働者代表を含む従業員に対して適切な方法で周知しなければ、労働基準法違反となり罰則を受ける可能性もあるので注意が必要です。

(法令等の周知義務)

第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、(省略)、第三十六条第一項、(省略)に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

関連記事:36協定に違反した場合の罰則とは?対象者や事例、回避するための対策も解説!

7-4. 出向者の取り扱いに注意する

出向者については、出向先と出向元のどちらの36協定が適用されるか気になる人もいるかもしれません。出向者は出向先の36協定が適用されます。たとえば、出向元では管理監督者に該当する人が、出向先では一般従業員に該当する場合、36協定の適用対象になります。

一方、出向元では一般従業員に該当する人が、出向先では管理監督者に該当する場合、36協定の適用対象外になります。また、出向者も労働代表者の選定に参加できるため、出向者を母数に含めるようにしましょう。

7-5. 不利益な対応をしない

労働基準法施行規則第6条の2により、企業は労働者代表であることを理由に、労働条件や賃金などにおいて不利益な取り扱いをしてはいけません。また、企業は労働者代表が36協定に関してスムーズに手続きができるよう、配慮する必要があります。

第六条の二 (省略)

③ 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

④ 使用者は、過半数代表者が法に規定する協定等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

7-6. 36協定が無効となったり罰則を受けたりする恐れもある

労働者代表の選出方法は、労働基準法施行規則第6条の2で具体的に規定されています。しかし、同法に違反したとしても、罰則規定が設けられていないため、直接的な罰則を受けることはありません。ただし、不適切な方法で選ばれた労働者代表と結んだ36協定は無効になる可能性があります。

第六条の二 (省略)

二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。

万が一、36協定の締結自体が無効となれば、時間外労動や休日労働をさせた場合、労働基準法違反となるため、是正勧告や企業名の公表といった罰則処置が取られます。また、悪質だと判断されると、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性もあるため注意しましょう。

さらに、判例では、無効となった36協定を元に下した解雇命令の有効性が認められず、無効と判断されたケースもあります(トーコロ事件:最高裁平成13年6月22日第二小法廷判決)。このように、正しく36協定の労働者代表を選ばなければ、36協定が無効になったり、罰則を受けたりするケースもあるため慎重に対応するようにしましょう。

関連記事:36協定に違反したらどうなる?罰則の内容や企業の報告義務・対策についても解説!

8. 36協定の労働者代表に関するよくある質問

ここでは、36協定の労働者代表に関するよくある質問への回答を紹介します。

8-1. 36協定の労働者代表に任期はある?

36協定における労働者代表の任期には、法律などで明確な期限が定められていません。ただし、36協定の有効期間は原則として1年間であり、毎年手続きをおこなうのが一般的です。

そのため、毎年、労働者代表を定めたうえで、36協定を締結して届出をしなければなりません。任期を定めていない場合、労働者代表の選定の工程が増え、業務負担につながる可能性があります。自社のニーズに合わせて、とくに問題がないようであれば、労働者側で任期を具体的に定めてもらうことが推奨されます。

関連記事:36協定届の提出期限はいつまで?有効期間や提出忘れ時の罰則についても解説!

8-2. 労働者代表は事業場ごとに選出しなくてもよい?

36協定の締結や労働者代表の選出などは、事業場ごとにおこなわなければなりません。しかし、36協定届の提出は、事業場ごとでなく、本社で一括して実施できるケースもあります。法改正などにより、電子申請の場合、本社一括届出の要件が緩和されています。

また、電子申請であれば、窓口に行く手間や郵送にかかるコストを削減することも可能です。このように、36協定の締結や労働者代表の選出は事業場ごとにしなければなりませんが、電子申請により本社が一括して届出をおこなえる可能性があることを押さえておきましょう。

関連記事:36協定の本社一括届出とは?要件の緩和や電子申請のやり方をわかりやすく解説!

9. 適切な方法で36協定の労働者代表を選出しよう

今回は、36協定における労働者代表の選出方法や、選出するときの注意点などを解説しました。36協定を締結する際に、事業場に労働組合が組織されていない場合、労働者を代表する者の選出が必要です。労働者代表を選出する際にには、下記の条件を満たしている必要があります。

- 労働者の過半数を代表している

- 管理監督者ではない

- 使用者(企業)の意向によって選ばれた者ではない

仮にこのような条件を満たさずに労働者代表を選出した場合は、協定の締結が無効となるため注意が必要です。適切な方法で労働者代表を選出し、スムーズに36協定を締結しましょう。

36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。

当サイトでは、そもそも36協定とは何で残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。

これ一冊で36協定の届出に対応できますので、36協定届の対応に不安な点がある方は、ぜひこちらから「36協定の手順書」をダウンロードしてご覧ください。