企業が労働者に時間外労働や休日労働をさせる場合、36協定の届出が必須です。36協定届の提出は原則、毎年必要になるので、期限切れなどの問題が起きないよう対処することが重要です。この記事では、36協定の届出方法や必要書類をわかりやすく解説します。また、届出していない場合や届出を忘れた場合の罰則についても紹介します。

36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。

当サイトでは、そもそも36協定とは何で残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。

これ一冊で36協定の届出に対応できますので、36協定届の対応に不安な点がある方は、ぜひこちらから「36協定の手順書」をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 36協定の届出義務とは?

「休日に出勤が起こる」「残業が生じる」といった場合、36協定の届出義務が生じます。ここでは、36協定とは何か説明したうえで、36協定の届出義務や36協定届の提出期限について詳しく紹介します。

1-1. 36協定とは?

36協定とは、労働基準法第36条に基づいた労使協定のことです。また、労働基準法に定められる36協定届は、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」と呼ばれます。

(時間外及び休日の労働)

第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

関連記事:36協定とは何かわかりやすく解説!特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!

1-2. 36協定の届出義務があるケース

36協定の届出義務が生じるのは、「時間外労働」「休日労働」が発生する場合です。時間外労働とは、労働基準法第32条で定められた法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働のことです。また、休日労働とは、労働基準法第35条で定義されている法定休日(週1日もしくは4週に4日)に労働することです。このような時間外労働や休日労働が発生する場合、事前に36協定の届出をおこなわなければ、労働基準法に違反することになります。法定外の残業がある職場だけでなく、変形労働を採用している企業にも、36協定の届出義務が生じるので注意が必要です。

一方、法定労働時間を超える労働や、法定休日の労働が発生しない場合、36協定の届出義務は生じません。たとえば、社内規定で1日7時間勤務と設定していた場合、1時間残業させても法定労働時間の8時間以内におさまるので届出の必要はありません。また、日曜日を法定休日と設定しており、所定休日である土曜日に休日出勤させるのであれば、36協定の届出義務は生じません。このように、1度でも時間外労働や休日労働が生じる可能性がある場合、あらかじめ36協定を締結し、届出しなければならないことを押さえておきましょう。

(労働時間)

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

(休日)

第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

関連記事:36協定の休日出勤に必要な届出とは?上限回数や時間外労働との関係性も解説!

1-3. 36協定の届出期限

36協定の届出に明確な期限は設けられていません。ただし、時間外労働や休日労働をさせるまでに、36協定の締結・届出をしておく必要があります。また、36協定の有効期間が過ぎる前に、次回の36協定を締結・届出しなければなりません。

36協定の有効期間は1~3年の間で定めておく必要があり、1年ごとに締結・届出をするのが望ましいとされています。そのため、有効期間を1年間で定めている場合、前回提出してから1年間が経過するまでに、翌年締結しなおした36協定を届け出る必要があります。このような場合、実質届出の期限は前回提出してから1年間が経過するまでということになるため注意が必要です。

関連記事:36協定届の提出期限とは?有効期間や提出忘れ時の罰則についても解説!

2. 36協定の届出の種類

36協定の届出にはいくつかの種類があります。ここでは、36協定の届出の種類について詳しく紹介します。

2-1. 一般条項

36協定を締結したとしても、原則として「月45時間・年360時間まで」が時間外労働・休日労働の上限になります。この範囲に収まるのであれば、36除協定は一般条項の届出をおこなえば問題ありません。

2-2. 特別条項

企業によっては予見ができない大幅な業務量の増加などで、36協定の上限時間を超過せざるをえない状況が発生するケースもあるかもしれません。具体的には決算業務やバーゲン・ボーナス商戦による繁忙、納期の逼迫、クレーム対応などが挙げられます。このような場合には、特別条項付き36協定を締結して、特別条項付き36協定届を労働基準監督署長に提出しなけれなりません。なお、特別条項付き36協定を結んだとしても、次のような上限が設定されているので注意が必要です。

- 時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満

- 2~6カ月の時間外労働と休日労働の平均が1カ月あたり80時間以内

- 休日労働を除いた時間外労働の合計が年720時間以内

- 時間外労働が月45時間を超えてもいいのは年間で6カ月まで

36協定の原則的な上限時間を超える場合、一般条項でなく、特別条項の届出をおこなうようにしましょう。

2-3. その他

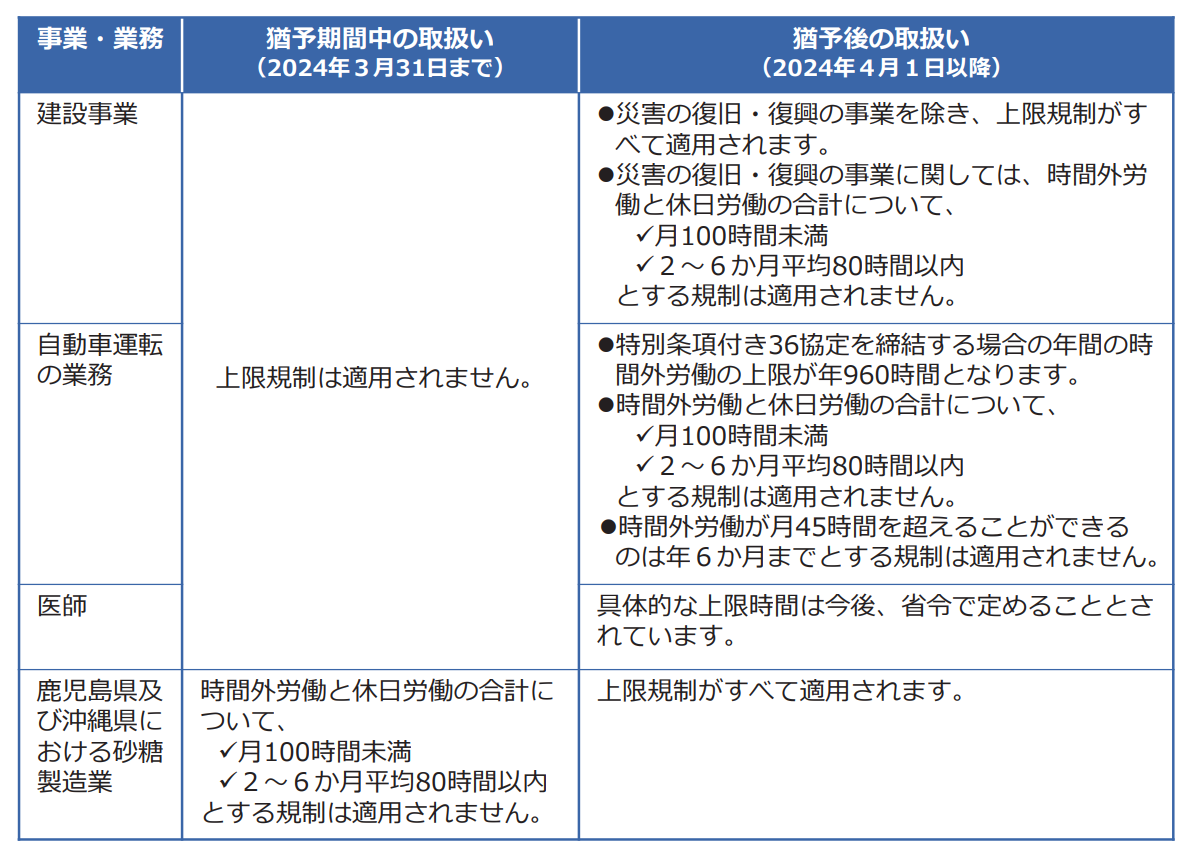

36協定の上限規制には経過措置が設けられていました。しかし、2024年3月に経過措置期間は完全に終了したため、次のような職種や業務に該当する場合も、2024年4月から36協定が適用されることになります。

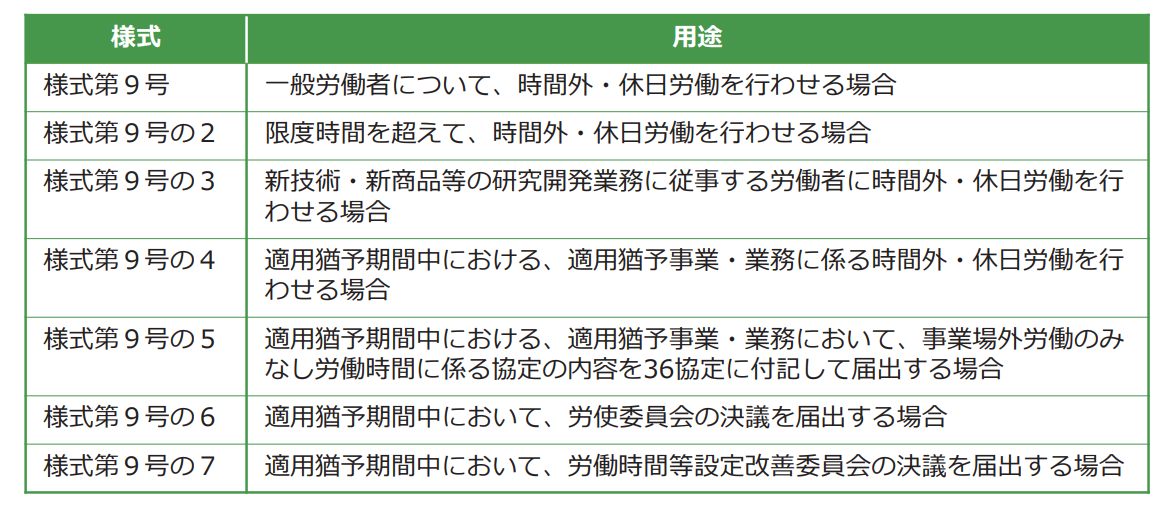

なお、新技術・新商品などの研究開発業務は、36協定の適用対象外とされています。このように、一定の職種や業務に対しては、別の様式の36協定届を用いる必要があります。自社の状況や業務内容などを加味して、次のいずれかから適切な36協定届の様式を選択し、届出をおこなうようにしましょう。

関連記事:36協定届の新様式とは?2024年4月からの変更内容や書き方・記入例をわかりやすく解説!

3. 36協定の届出をするまでの流れ

ここでは、36協定を締結し届出をおこなうまでの流れについて詳しく紹介します。また、届出後には労働者への周知も忘れずにおこなうことが大切です。

3-1. 36協定の届出に必要な書類を準備する

まずは36協定の届出に必要な書類を準備しましょう。あらかじめ届出に必要な書類を用意しておくと、スムーズに手続きをおこなうことができるようになります。36協定の届出に必要となるのは、主に次のような書類です。

- 36協定書

- 36協定届

- 送付状(※郵送の場合)

- 返信用封筒(※郵送の場合)

提出方法によって、添付書類が変わってくるので注意が必要です。なお、36協定書と36協定届は1枚の書類にまとめることもできます。

関連記事:36協定の協定書について協定届との違いや扱い方について詳しく紹介

3-2. 36協定を締結する

次に労働者の代表と企業が協議をおこない、労働者の権利や労働条件、労働時間に関する36協定を締結しましょう。協議に参加する代表労働者は、労働者の過半数で組織される労働組合、または労働者の過半数を代表する従業員のいずれかです。同一企業にどちらも存在する場合は、労働組合が優先して協議に参加します。また、管理監督者に該当する労働者は代表者になることができないので注意が必要です。

関連記事:36協定における労働者代表の選出方法とは?管理職や出向者の取り扱いも解説!

3-3. 36協定書を作成する

締結された36協定の内容を書面にまとめて、36協定書を作成しましょう。協定書には、主に次のような項目を記載する必要があります。

- 労働時間の短縮または柔軟な労働時間制度の導入

- 36協定の有効期間

- 36協定の解除条件や解除手続き

- 労働者の代表者や労働組合の関与

- 36協定の適用範囲や適用条件

- 労働者に対する情報提供や説明義務

- 36協定の履行状況や評価方法

36協定書は、36協定を締結した証明書として機能するため、押印・署名が必須なので注意しましょう。なお、36協定書には決まったフォーマットがなく、必須項目が記載されていれば問題ありません。

3-4. 36協定届を労働基準監督署に提出する

労働者の代表と企業が合意した内容に基づいて36協定書を作成したら、管轄の労働基準監督署に提出するための「36協定届」を作成します。提出方法は郵送・電子申請・窓口の3種類があります。提出の際には控え(原本のコピー)をとりましょう。労働基準監督署は、提出された届出を審査し、適切な労働条件が確保されているか確認をおこないます。なお、36協定届のフォーマット(様式)は、厚生労働省のサイトからダウンロードすることが可能です。

3-5. 労働者へ周知する

36協定の内容は、すべての労働者がいつでも確認できる形で周知しなければなりません。厚生労働省は、適切な周知の方法として「作業場の見やすい場所への掲示や備え付け、書面の交付など」を挙げています。周知義務を怠ると、刑事罰の対象となる可能性があります。届出後には必ず周知をおこないましょう。

3-6. 36協定に関連する書類を適切な期間保管する

36協定書や、36協定届の控えは、労働関係に関する重要な書類に該当するので、労働基準法第109条により5年間保存しなけれなりません。ただし、労働基準法第109条には経過措置が設けられており、当面の間は3年間の保管でも問題ありません。しかし、経過措置がいつ終了するかは未定なので、できる限り5年間保存できるような体制を構築しておきましょう。

(記録の保存)

第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。

4. 36協定の届出方法

労働時間を超えて労働者を働かせる企業は、36協定の届出が毎年必要になります。36協定届の提出方法には「窓口」「郵送」「電子申請」の3種類があります。ここでは、36協定の届出方法について詳しく紹介します。

4-1. 労働基準監督署で手続きをする

36協定の届出は、管轄の労働基準監督署でおこなえます。届出には専用の用紙が必要になります。36協定届は窓口で受け取るか、厚生労働省または労働基準監督署のホームページからプリントアウトすることで取得が可能です。

社内で書類を作成し提出すれば、スムーズに届出をすることが可能です。また、書類作成に関する不明点を窓口で直接質問し解決できることは、労働基準監督署に足を運んで手続きするメリットといえます。ただし、労働基準監督署で手続きができるのは平日日中のみであることや、労働基準監督署に行く必要があること、3~4月は大変混み合い手続きに時間がかかることなどはデメリットともいえるでしょう。

4-2. 郵送で提出する

36協定の届出書類を管轄の労働基準監督署に郵送するという方法もあります。郵送の際には、封筒に36協定届の原本と写しの計2部を封入します。さらに、控えを返送するための封筒と切手、同封した書類とその枚数について記載した送付状が必要となります。返送用の封筒には返送先を明記しておきましょう。

郵送する際、封筒には「36協定在中」などと記入し、内容物がすぐに理解できるようにしておくことが大切です。また、届出書類がきちんと到着したかどうか確認するためにも、追跡可能な方法で送付することが推奨されます。

なお、36協定について社会保険労務士などに代行依頼する際には、届出書類に社会保険労務士の名前を記載しておきます。また、返信用封筒の宛名も社会保険労務士の住所や氏名としておきましょう。

窓口申請は労働基準監督署が開いている時間にしかおこなえませんが、郵送申請であれば時間を問わず手続きすることができます。ただし、郵送には数日から1週間程度の時間がかかるため、余裕を持って提出準備をおこなうことが重要です。

4-3. 電子申請する

最近では、36協定の届出をオンラインでおこなう企業が増加しています。厚生労働省や労働基準監督署側も、業務効率化などのため電子申請を推奨しています。電子申請であれば、24時間365日場所を問わず申請が可能です。また、窓口に行く手間や郵送コストも削減することができます。

電子申請には、国の各府省の電子申請や届出を総括しているe-Govのアカウントが必要となります。ほかの電子申請でe-Govアカウントを取得した場合には、そのアカウントを使用します。電子申請を初めておこなう際には、新規でアカウントを取得しましょう。

続いて、電子申請アプリケーションをインストールします。アプリケーションは利用しているOSに応じたものを選びます。なお、ポップアップブロックなどの設定をしているときには解除設定が必要となることがあります。

e-Gov電子申請アプリケーションには、さまざまな申請手続きが設定されています。そのなかから36協定届を選び、入力フォームを表示しましょう。あとは、フォーム内に必要事項を入力して書類を作成し、システム内から提出すれば届出が完了します。

関連記事:36協定の届出の提出方法は?郵送や電子申請のポイントを詳しく解説

4-4. 【ポイント】電子申請の場合、本社一括届出が可能

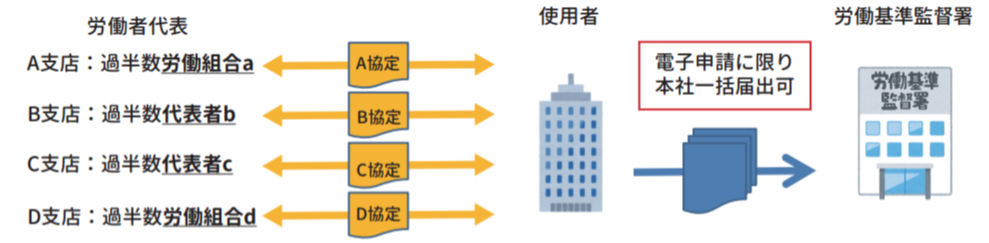

複数の事業所がある企業の場合、事業所ごとに36協定を締結して、それぞれの事業所を管轄する労働基準監督署に届出する必要があります。しかし、電子申請であれば、届出を本社一括でまとめておこなうことができます。ただし、届出をまとめておこなえますが、締結は事業所ごとにする必要があるので注意しましょう。電子申請の本社一括届出を用いることで、届出の提出業務にかかる時間や負担を軽減できるため、複数の事業所がある企業の場合、積極的に活用すると良いでしょう。

関連記事:36協定の本社一括届出とは?要件の緩和や電子申請のやり方をわかりやすく解説!

5. 36協定の届出をする際に注意すべきポイント

36協定の提出方法は複数あり、企業に合った方法を選べます。ただし、それぞれの方法には注意すべきポイントがいくつかあります。ここでは、36協定を届け出る際の注意点について詳しく紹介します。

5-1. 36協定届には押印・署名が不要

36協定届はかつて押印・署名が求められていました。しかし、2021年4月から36協定届が新様式となり、押印・署名欄が廃止され、押印や署名が不要になりました。ただし、36協定書には押印・署名が必須なので注意が必要です。また、36協定書と36協定届を兼ねる場合も、押印・署名が必要になるため気を付けましょう。

関連記事:36協定の押印・署名が廃止に?不要になった背景や注意点を解説!

5-2. 郵送での手続きには時間がかかる

36協定の届出を郵送でおこなう場合には、郵便のタイムラグについて考えておきましょう。一般的に、郵送での手続きには数日から1週間程度の時間がかかります。万が一、郵送手続き中に36協定の有効期限が過ぎてしまった場合、36協定が無効となる期間が発生します。この期間に時間外労働や休日出勤をさせた場合、違法になってしまうため十分注意しましょう。トラブルを避けるためにも、郵送で36協定の届出をするときには早めに対応しておくことが重要です。

5-3. 電子申請の初回手続きには時間を要する

近年ではデジタル化やペーパーレス化の観点から、電子申請を選択する企業が増加しています。電子申請をすれば社内にいながらにして申請を済ませることができるため便利です。36協定の電子申請にはe-Gov電子申請ツールを使います。しかし、これまで各種電子申請をしたことのない企業にとっては、電子申請の準備は煩雑に感じるかもしれません。また、電子申請にはブラウザ環境やインターネット環境が必要となり、事前設定もしなければなりません。初めて電子申請をおこなう際には、余裕のあるスケジュールで対応を進めるようにしましょう。

5-4. 電子申請以外の申請の際には書類が2部必要となる

36協定を窓口で手続きする場合や郵送で提出する場合、届出用紙を2部用意する必要があります。そのうち1部を提出し、もう1部は企業側の控えとなります。提出した36協定届の写しは、確実に保管しておきましょう。

36協定の届出を提出するうえで、「36協定や特別条項の中身自体をおさらいしたい」「法改正後の上限や罰則内容も把握したい」といった方は、当サイトで無料配布している「36協定締結の手順書」をご活用ください。 資料では36協定と特別条項の概要やルール、違反した場合の罰則などについて図やイラストを用いてわかりやすく解説していますので、こちらからダウンロードしてご活用ください。

5-5. 36協定の届出だけでなく労働時間の把握も重要

36協定の届出をするだけでなく、届出した内容通りに、きちんと従業員の労働時間を管理することが大切です。届出した内容に違反すると、36協定違反となり、懲役や罰金といった罰則が科せられる恐れがあります。正確な労働時間の把握・管理に課題を感じている場合、勤怠管理システムの導入がおすすめです。

勤怠管理システムを活用すれば、労働時間をリアルタイムで管理することができます。また、時間外労働や休日労働の上限を超えそうな従業員に対しては、システム上でアラートを出すことも可能です。ただし、勤怠管理システムには、さまざまな種類があるので、料金や機能の観点から自社のニーズにあったツールを選ぶことが大切です。

関連記事:勤怠管理システム53サービス比較!特徴・料金・機能・メリットを紹介

6. 36協定の届出を忘れた場合の罰則

36協定の締結・届出ができていないにもかかわらず、従業員に時間外労働や休日労働をさせた場合、企業にはさまざまなペナルティが科せられる恐れがあります。ここでは、36協定の届出を忘れた場合の罰則について詳しく紹介します。

6-1. 刑事罰

36協定は労働基準法に基づくものであり、36協定の届出を怠ると労働基準法に違反したことになります。ただし、すぐに罰則が科されるわけではありません。労働者の申告などに基づき、労働基準監督署といった行政機関がその事実を調査し、違反が判明した場合、是正勧告がおこなわれます。これに従わず、再調査が実施されたときに改善されていなければ、刑事罰が科せられます。この場合、労働基準法に基づき、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科されるので注意が必要です。

6-2. 民事的制裁

法律に違反する行為によって労働者に損害が生じた場合、労働者は企業に対して損害賠償を請求することができます。届出違反によって従業員に損害を生じさせた場合、民事的な制裁として損害賠償を支払うことが求められます。このように、刑事罰だけでなく、民事的制裁も受ける恐れがあるので、正しく36協定の届出をおこないましょう。

6-3. 企業名の公表

36協定の届出を忘れた場合、労働基準法に違反することになります。厚生労働省のホームページでは、労働基準法に違反した企業の名称やその内容を公開しています。労働基準法に違反した企業として社会に知れ渡ると、社会的信用を損ない、企業の存続に影響を及ぼす恐れもあるので注意が必要です。

7. 時間外労働や休日労働をさせる際には必ず届出を済ませよう!

法定労働時間を超える労働や法定休日に労働をさせる場合、必ず36協定の届出をする必要があります。届出のない状態で時間外労働や休日労働をさせると違法となり、罰則が科されることもあります。36協定の届出は窓口のほか、郵送や電子申請で済ませることも可能です。とくに近年では手間がかからず感染症予防の効果も期待できる電子申請が推奨されています。毎年の申請を手軽に済ませたい方は、電子申請ができる環境を整えるのがおすすめです。

36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。

当サイトでは、そもそも36協定とは何で残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。

これ一冊で36協定の届出に対応できますので、36協定届の対応に不安な点がある方は、ぜひこちらから「36協定の手順書」をダウンロードしてご覧ください。