36協定を締結すれば、時間外労働・休日出勤が命じられるようになります。しかし、36協定は無条件にすべての従業員に適用されるものではありません。一部の管理職(管理監督者)や、特定の条件に当てはまる場合は除外されます。本記事では、どのような従業員が36協定の対象者になるのか、対象外になるケースとともに解説します。また、36協定届の労働者の人数のルールも紹介します。

36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。

当サイトでは、そもそも36協定とは何で残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。

これ一冊で36協定の届出に対応できますので、36協定届の対応に不安な点がある方は、ぜひこちらから「36協定の手順書」をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 36協定における対象者と適用される内容

36協定はすべての人に適用されるわけではありません。ここでは、36協定の対象者とその適用内容について詳しく紹介します。

1-1. 36協定とは?

36協定とは、労働基準法第36条で定められた労使協定のことです。36協定を締結しなければ、労働者に法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働や、法定休日(週1日または4週4日)の労働をさせることはできません。使用者と労働者それぞれの代表が書面により、36協定を結び、届け出ることで、36協定に基づき、時間外労働や休日労働が可能になります。

(時間外及び休日の労働)

第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

関連記事:36協定とは何かわかりやすく解説!特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!

1-2. 36協定の対象者

36協定が適用される対象者は、原則として、労働基準法第9条で定められた「労働者」と認められる従業員です。わかりやすく説明すると「会社や上司の命令を受けて労働し、賃金を受け取っている人」が労働者になります。なお、36協定の対象者を考える際、雇用形態は関係ありません。

第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

1-3. 36協定の対象者に適用される内容

36協定の対象者の場合、労働基準法で定められた内容かつ事前に労使間で結んだ36協定の内容に沿って、時間外労働・休日労働が一定の上限の範囲内で可能になります。時間外労働・休日労働の上限時間は36協定の一般条項と特別条項のどちらを結んだか、また会社ごとに労使間で結んだ36協定の内容によって異なります。ただし、36協定の内容は労働基準法で定められた上限の範囲内である必要があります。

労働基準法で定められた時間外労働の上限は月45時間、年360時間以内です。やむを得ない事情があり、さらに残業の必要性がある場合には、特別条項付き36協定を結んでいれば、次のような範囲で時間外労働・休日労働を延長させることができます。

- 時間外労働:年720時間以内

- 時間外労働と休⽇労働の合計:⽉100時間未満、複数月の平均が月80時間以内

- 時間外労働が⽉45時間を超えられる回数:年に6回

このように、36協定の対象者であるからといって、無制限に残業や休日出勤をさせられるわけではないので注意が必要です。

1-4. いつから36協定の上限規制は適用される?

2019年4月に特別条項付き36協定にも上限が設けられることが決まりました。しかし、36協定の上限規制には企業の業種や規模によって猶予期間が設けられていました。適用除外の業種および中小企業以外は2019年4月から適用されました。

中小企業は1年間の猶予期間が設けられ、2020年4月から適用されています。また、以下の4業種に関しては2024年4月から適用されています。

- 建設業

- 自動車運転の業務

- 医師

- ⿅児島県及び沖縄県における砂糖製造業

このように、これまで猶予されていた建設業や運送業なども、2024年4月から36協定が適用されるようになっています。36協定の届出をおこなう際は、自社のニーズにあった新様式のフォーマットを用いなければならないので注意が必要です。

このほかにも、36協定に関する法改正が実施されているため、理解に不安のある方は、ぜひ当サイトで無料配布している「36協定締結の手順書」もご確認ください。本資料では、36協定の上限時間から法改正の内容、締結方法まで網羅的に解説しているため、法律に則って勤怠管理をしたい方は、こちらのフォームから資料をダウンロードしてご覧ください。

2. 36協定の対象外となるケース

36協定を締結すれば、原則として、すべての従業員に時間外労働と休日労働を命じることができるようになります。しかし、36協定を結んでいても、法律の規定により、適用対象外となる従業員もいます。ここでは、36協定の対象外となるケースについて詳しく紹介します。

2-1. 管理監督者は36協定の対象外

労働基準法第41条により、重要な職務・責任を持っている人や、一般の労働者とは大きく異なった待遇を受けている人は、「労働者」でなく「使用者(管理監督者)」とみなされ、労働時間や休憩、休日に関する規定が適用されないので、36協定の対象から外れます。管理監督者以外にも、機密事務取扱者なども36協定の適用対象外になるので注意しましょう。

(労働時間等に関する規定の適用除外)

第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者

二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

関連記事:36協定は管理職が対象外?管理監督者との違いや労働時間の把握義務も解説!

2-2. 従業員が18歳未満である場合

労働基準法第60条により、従業員の年齢が18歳未満の場合は36協定の対象外になります。36協定でどのように規定していても、労働者が18歳未満の場合は時間外労働や休日労働を命じることができません。仮に本人から時間外労働・休日労働の希望があったとしても、それを認めてしまうと違法になります。なお、満18歳未満の労働者は深夜業の制限もあるので注意が必要です(労働基準法第61条)。

(労働時間及び休日)

第六十条 第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条、第四十条及び第四十一条の二の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。

(深夜業)

第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。

2-3. 育児・介護を理由とした請求がある場合

育児介護休業法第17条、第18条により、未就学児(6歳になる日を含む年度の3月31日まで)を育てている労働者や、要介護状態にある対象家族(配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫)を介護している労働者から請求があった場合、36協定の規定に関係なく、「月24時間・年150時間」を超えて労働時間を超えて働かせることができません。また、所定外労働や深夜業に関する制限もあるので、労働基準法だけでなく、育児介護休業法の理解も深めておきましょう。

第十七条 事業主は、労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、制限時間(一月について二十四時間、一年について百五十時間をいう。次項及び第十八条の二において同じ。)を超えて労働時間を延長してはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。

2-4. 妊産婦から請求がある場合

妊産婦とは、妊娠中もしくは産後1年を経過しない女性を指します。妊産婦から請求があった場合、時間外労働や休日労働をさせることができなくなるので、実質36協定の対象外になります。ただし、請求があった場合に限るため、妊産婦でも残業や休日出勤をしたいという申し出があれば、問題なく法律の要件を満たす範囲で労働させることが可能です。なお、妊産婦に対しては、36協定以外にも深夜業などの制限規定があるので、違法にならないよう、あらかじめ理解を深めておきましょう。

第六十六条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。

② 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。

③ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

2-5. フリーランスや個人事業主の場合

独立してフリーランスとして活動をしている人や、起業して個人事業主として仕事をしている人は、労働者に該当しないので、36協定は適用されません。ただし、使用者の指揮命令を受けて仕事をしている場合、契約書に関係なく、雇用契約とみなされ、フリーランス・個人事業主も労働者に該当し、36協定の対象者になる可能性もあるので注意が必要です。なお、個人事業主に雇われている従業員は、労働者に当てはまるので36協定の対象者になります。

2-6. 36協定の上限規制が適用除外されている業務に従事する人

「新技術・新商品等の研究開発業務」については、36協定の上限規制の適用から除外されています。そのため、「新技術・新商品等の研究開発業務」に携わっている従業員は、36協定の対象外になります。ただし、36協定の締結や届出は必要になるので、それに記載した上限を超えないように勤怠管理をおこなうことが大切です。また、週40時間を超えて働いた時間が⽉100時間を超えた労働者には、医師の⾯接指導を受けさせることが義務付けられているため気を付けましょう。

⑪ 第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない。

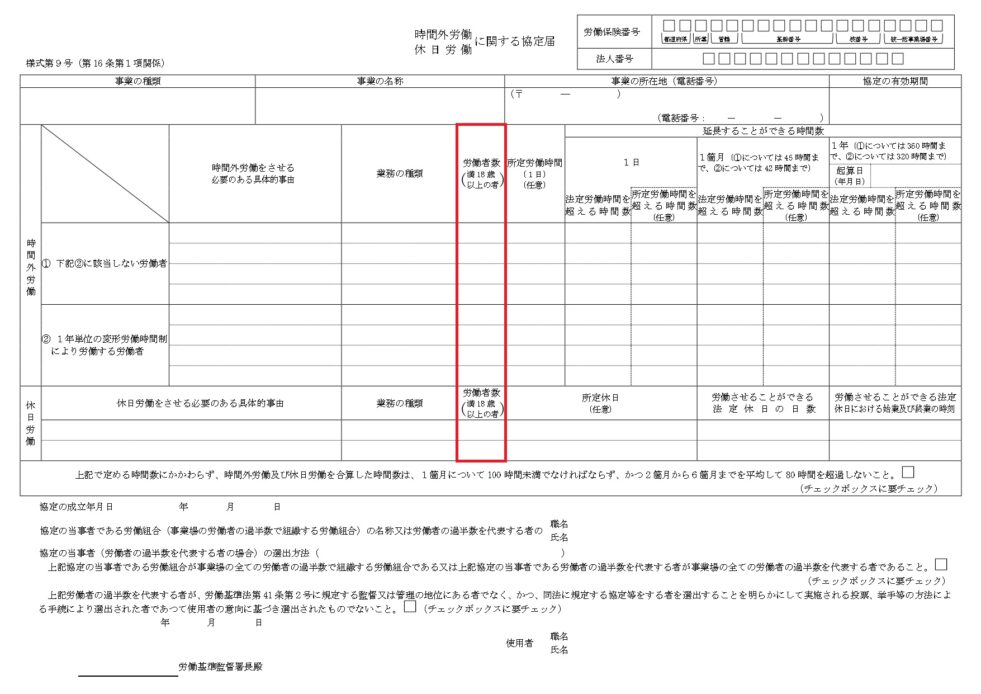

3. 36協定と労働者数の関係

36協定では、時間外労働や休日労働をさせる労働者数を定める必要があります。また、36協定届に記載をおこなったうえで、所轄の労働基準監督署に届出なければなりません。ここでは、36協定と労働者数の関係について詳しく紹介します。

3-1. 36協定は労働者の人数にかかわらず必要

従業員数が10人未満の会社の場合、就業規則の作成・届出義務がありません。しかし、36協定は労働者がたとえ1人だとしても、時間外労働・休日労働を命じる場合は届出が必要です。就業規則の届出義務がない事業場では、勘違いされていることもあります。もし36協定を届け出ていないまま時間外労働や休日労働をおこなわせている場合は、労働基準法違反として罰則を科される可能性があります。早急に36協定を締結し、労働基準監督署長に届け出ましょう。

3-2. 36協定の労働者数は時間外労働をさせる対象者の数

36協定で定める労働者数は、時間外労働・休日労働をさせる従業員の人数です。正規雇用・非正規雇用は関係ありません。労働者の人数が30人の事業場で、36協定の労働者数を25人と定めた場合は、25人までしか時間外労働をさせることができなくなります。どのような条件下でも厳守が求められるので、36協定の労働者数は事業場全体の労働者数を記入しておいたほうが安心です。

3-3. 管理監督者は労働者数に含まない

36協定の労働者数は、「労働者」と認められ、協定の対象となる人数です。残業や休日出勤をおこなう場合でも、36協定の対象外となる管理監督者は人数に含みません。なお、管理職と管理監督者は異なります。労働者数に含まなくてよいのは、労働基準法で管理監督者として認められる人のみです。

3-4. 36協定で定める労働者数は起算日を基準とする

パート・アルバイト従業員の出入りがあった場合や、退職者が出た場合など、事業場の労働者数は常に変動します。変動するたびに36協定を締結して届出し直すのは難しいので、一般的に36協定で定める労働者数は起算日を基準とします。たとえば、起算日が2024年4月1日で、有効期間が1年間の36協定届を作成する場合、労働者数は4月1日時点のものを記載します。

関連記事:36協定の起算日とは?意味や起算日の変更に関する注意点を徹底解説

3-5. 途中で人数が変動しても再届出は不要

36協定届を労働基準監督署に届け出た後に、従業員の人数が変動することはよくあることです。新しくパートやアルバイトを雇った場合や、中途採用をした場合などが挙げられます。そのような場合は、36協定で定めた労働者数と、現場の労働者数に差が出てしまいます。しかし、従業員数は常に変動するものだと考えられているため、36協定届を再提出しなくても、時間外労働や休日労働をさせることが可能です。

たとえば、従業員が15人の事業場で、36協定の労働者数も15人と定めていたとします。その事業場に、パートとして3人が採用された場合は、中途採用の人数を入れた18人が時間外労働をしても違法にはなりません。アルバイトや正社員でも同じです。ただし、次の36協定の届出をする際には、新しい従業員数を必ず記載するようにしましょう。

4. 36協定の対象者に関するよくある質問

ここでは、36協定の対象者に関するよくある質問への回答を紹介します。

4-1. パートやアルバイトも36協定の対象者?

36協定の対象者は労働者全員で、雇用形態は問いません。契約社員やパート・アルバイトなどの非正規雇用の従業員も含まれます。正社員にのみ適用されるものだと勘違いする人が多いですが、すべての労働者が対象なので注意しましょう。ただし、非正規雇用の従業員に時間外労働や休日労働をさせない場合、36協定の対象人数から外しても問題ありません。しかし、その場合、少しの残業でも労働基準法違反になってしまうため、労働時間の厳守が求められます。

関連記事:36協定におけるアルバイトやパートの扱いについて!労働時間や注意点を解説

4-2. 出向者は36協定の対象者?

出向者については、出向先の36協定が適用されることになります。そのため、出向者も出向先で労働者として扱われていれば、36協定の対象者になります。しかし、出向先で管理監督者として扱われる場合、36協定の対象外になるので注意が必要です。

4-3. 派遣社員は36協定の対象者?

派遣社員も労働者に該当するので、36協定の対象になります。しかし、派遣社員については、派遣先でなく、派遣元の36協定が適用されることになります。派遣先が36協定を結んでいても、派遣元が36協定を締結しておらず、その状態で派遣先が派遣社員に対して時間外労働や休日労働をさせたら違法となります。また、罰則を受けるのは、派遣元でなく、派遣先となります。派遣社員を受け入れる派遣先企業は、派遣元の36協定をよく理解したうえで、労働させるようにしましょう。

関連記事:派遣も36協定を締結する必要がある?残業時間の上限や注意点を紹介

5. 36協定の対象は雇用形態に関わらず労働者全員

36協定は雇用形態を問わず、労働者とみなされる従業員全員が対象になります。ただし、使用者とみなされる管理監督者などは対象外になります。また、36協定届には、時間外労働や休日労働をさせる労働者数も明記する必要があります。正しい人数を把握し、適切に36協定届を作成して届け出るようにしましょう。

【監修者】涌井好文(社会保険労務士)

36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。

当サイトでは、そもそも36協定とは何で残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。

これ一冊で36協定の届出に対応できますので、36協定届の対応に不安な点がある方は、ぜひこちらから「36協定の手順書」をダウンロードしてご覧ください。