日本では、日々さまざまな労働問題が取り上げられており、働き方改革にともなってワークスタイルも変化しつつあります。

企業が従業員のための制度や働き方を見つめ直していくなかで、社会保険は考えておきたい内容のひとつです。社会保険は、毎月の給料から天引きされている存在として認識している人も多いでしょう。

しかし、これからの時代、社会保険に対する知識をバージョンアップしておかないと損をしてしまう可能性があります。そこでこの記事では、社会保険の種類ごとの特徴をわかりやすく紹介します。

関連記事:社会保険の扶養範囲や扶養の手続き方法についてわかりやすく解説

関連記事:社会保険喪失届とは?必要な場面や作成上の注意点を紹介

社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。

ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 社会保険とは?広義・狭義の2種類がある

社会保険は、労働者の生活と密接に関わっています。労働者やその家族を守るための必要最低限の保障となるため、社会保険は事業形態や会社の規模によって、それぞれ加入が義務付けられています。

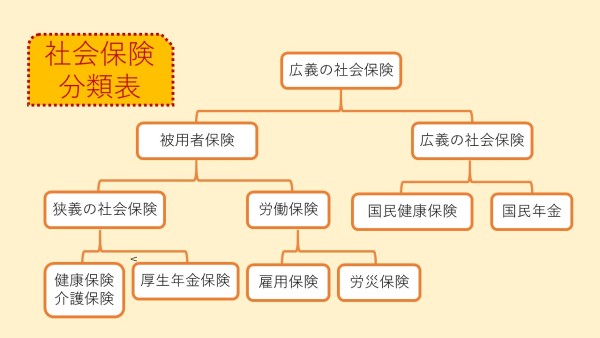

社会保険は「広義の社会保険」と「狭義の社会保険」の2つに分けて捉えることが一般的です。それぞれの意味について詳しく確認しておきましょう。

1-1. 広義の社会保険

広い意味での社会保険は、病気やけが、出産、失業、障害、老齢、死亡などに対して必要な保険給付をおこなう公的な保険を指します。

「広義の社会保険」は、会社員が加入する「被用者保険」と、自営業者などが加入する「一般国民保険」に分けることが可能です。「被用者保険」はさらに、狭い意味の社会保険である「(狭義の)社会保険」と「労働保険」に分かれます。

1-2. 狭義の社会保険

「狭義の社会保険」は、「健康保険」、「介護保険」、「厚生年金保険」の3つをまとめた総称であり、「労働保険」は、「雇用保険」と「労災保険」の2つを合わせた言葉です。

新しく労働者を雇い入れたときは、健康保険、厚生年金保険、介護保険、労災保険、雇用保険の加入手続きをおこないます。

通常「社会保険」というと「(狭義の)社会保険」を指すことが多いでしょう。

2. 社会保険の種類一覧!特徴を詳しく解説

「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」は、正社員や派遣社員、アルバイトといった従業員の給与から保険料を天引きするのが一般的です。

労働保険にあたる労災保険の保険料は、事業主のみが負担し、1年分をまとめて支払うため、従業員に負担の義務はありません。

社会保険料の控除について詳しく知りたい人は、以下の記事を参考にしてください。

ここでは5つの社会保険について、ひとつずつ解説します。

2-1. 健康保険

「健康保険」は、医療給付や手当金などを支給して、従業員の生活を安定させることを目的とした社会保険です。健康保険は、「会社で働く人」と「その家族」の両方に適用されます。

【会社で働く人に対して適用されるケース】

- 病気や怪我をしたとき

- 病気や怪我で会社を休み、給料が出ないとき

- 亡くなったとき

- 出産のため会社を休み、給料が出ないとき

- 出産をしたとき

【その家族に適用されるケース】

- 病気や怪我をしたとき

- 亡くなったとき

- 出産をしたとき

怪我や病気で病院を受診したときの医療費は、自己負担3割、事業所負担7割となります。

健康保険は、個人事業主や学生など、年齢や性別を問わず加入義務がある国民健康保険と同じ役割を果たします。国民健康保険と健康保険の違いは、健康保険では会社と従業員(加入者)で保険料を折半する点です。

関連記事:社会保険と国民健康保険の違いは?切り替え・二重払いの対応も解説!

2-2. 厚生年金保険

厚生年金保険は、「公的年金」のひとつです。

| 公的年金の種類 | |

| 国民年金 | 日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人 |

| 厚生年金 | 厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する全ての人 |

| 共済年金 | 公務員・私立学校教職員など |

公的年金は、日本国内に住所のあるすべての人が加入を義務付けられており、国民ひとりひとりの働き方によって加入する年金が異なります。

厚生年金は、会社ごとに数多くある基金、団体に収めることで将来的に一定額の年金が支給される形になっています。

厚生年金保険に加入している人は、厚生年金保険の制度を通じて国民年金に加入する第2号被保険者に分類され、国民年金の給付である「基礎年金」に加えて、「厚生年金」を受けることが可能です。

また、65歳から受け取れる老齢年金や一定の怪我や病気をしたときに受け取れる障害年金、加入中の本人が死亡した場合の遺族年金があります。他の相続や資産とは違い、税金がかからないのが特徴です。

2-3. 介護保険

「介護保険」は、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みをつくるために、制度として導入された社会保険です。

介護保険は、「自立支援」「利用者本位」「社会保険方式」といった3つの考え方のもと、制度が設計されています。

【介護保険の考え方】

- 自立支援…単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をするということを超えて、高齢者の自立を支援することを理念とする。

- 利用者本位…利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービス、福祉サービスを総合的に受けられる制度

- 社会保険方式…給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用

介護保険制度の被保険者は、「65歳以上の者(第1号被保険者)」「40~64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)」の2種類に分けられます。

65歳以上の人は、原因を問わず要支援・要介護状態となったときに、40~64歳の人は末期がんや関節リウマチなどの老化による病気が原因で要支援・要介護状態になった場合に、介護保険サービスを受けることが可能です。

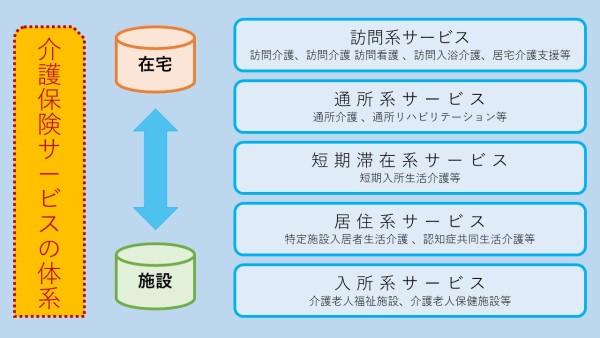

また介護保険では、市区町村の定める介護認定の対象者のみが認定レベルに応じてさまざまな介護サービスを受けることができます。

基本的には居宅系、施設系、地域系の3つの各サービスを1割負担で受けることが可能です。

参考:介護保険とは|厚生労働省

2-4. 雇用保険

雇用保険は、失業した場合に、失業給付金やハローワークでの求職支援などを受けることができる社会保険です。

また、失業の予防、雇用状態の是正および雇用機会の増大、従業員の能力向上、その他従業員の福祉の増進などを図る目的もあります。

平成29年3月に、政府によって雇用保険法の内容が改正され、「失業給付の拡充」「失業給付に係る保険料率の時限的な引下げ」「育児休業期間の延長」などがおこなわれました。

従業員が雇用保険を利用する際には「適用範囲」と「加入手続き」に注意が必要です。

【適用要件】

- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

- 31日以上の雇用見込みがあること

※「31日以上の雇用見込み」とは…31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当することとなり ます。

【加入手続き】

- 加入手続は事業主がおこなう

- 従業員は自ら加入の要否を確認することができる

- 現在未加入であっても、さかのぼって加入できる場合がある

企業側は新たに労働者を雇い入れた場合には、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、「雇用保険の被保険者資格取得の届出」を必ずおこなう必要があります。

被保険者資格取得の届出が適正になされていないと、労働者が失業した場合などに支給される給付について、不利益を被る可能性があるためです。

【雇用保険の被保険者資格取得の届出をおこなう際のポイント】

- 労働者を一人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続が必要

- パートタイム労働者も一定の基準に該当すれば、雇用保険の加入手続が必要

- 従業員には、雇用保険の加入手続がなされたことを確実に把握させる

関連記事:社会保険の手続方法|社員雇用の際に必要な書類や手順などをご紹介

2-5. 労災保険

労災保険とは、仕事や通勤に関する出来事が原因で、病気や怪我をしたときに給付を受けられる制度です。主な給付としては以下のようなものが挙げられます。

- 療養補償給付

- 障害補償給付

- 休業補償給付

- 遺族補償給付

- 傷病補償年金

- 介護補償給付

労働者を1人でも雇用する場合、企業側は労災保険に加入しなければなりません。また、他の社会保険とは異なり、労災保険の保険料は企業側が全額を負担します。

3. 社会保険の種類ごとの加入条件

社会保険の種類ごとに加入条件は異なります。

- 強制加入の条件

- 任意加入の条件

- 特別加入の条件(労災保険)

以上3つが事業経営の体系によって決められています。以下、社会保険ごとの加入条件について詳しく見ていきましょう。

3-1. 健康保険・厚生年金の加入条件

強制加入・任意加入の条件は、それぞれ以下の通りです。

強制加入の条件

次のような事業所は、必ず加入しなければなりません。

- 常時従業員を使用している法人事業所

- 常時使用する従業員が5人以上の個人事業所

ただし、個人事業所のうち、農林水産業・一部サービス業・士業などは除外されます。

任意加入の条件

常時使用する従業員が5人未満の個人事業所は、任意適用事業所となります。常時使用する従業員の過半数の同意を得たうえで申請すれば、健康保険・厚生年金に加入することが可能です。

従業員の加入条件

従業員が以下のいずれかの条件を満たす場合は、加入させなければなりません。

- 常時使用されている場合

- 週所定労働時間および月所定労働日数が、常時使用されている従業員の4分の3以上の場合

ただし、雇用期間が2カ月であり、契約更新の可能性がない従業員は除外されます。

3-2. 雇用保険の加入条件

雇用保険の加入条件は以下の通りです。

強制加入の条件

基本的に労働者を1人でも雇い入れる場合は、雇用保険に加入しなければなりません。ただし、対象となる労働者がいない場合は除外されます。

任意加入の条件

任意加入の条件は以下の通りです。

- 常時使用する労働者が5人未満の個人経営の農業

- 常時使用する労働者いない個人経営の林業(年間労働者数が延べ300人未満)

- 常時使用する労働者が5人未満の個人経営の漁業

任意加入する場合は、常時使用する労働者の過半数の同意を得たうえで、加入申請をします。

従業員の加入条件

従業員が以下のいずれかの条件を満たす場合は、雇用保険に加入させる必要があります。

- 週所定労働時間が40時間以上

- 週所定労働時間が20時間以上(31日以上引き続き雇用される見込みがある)

3-3. 労災保険の加入条件

労災保険の加入条件は以下の通りです。

強制加入の条件

基本的に労働者を1人でも雇用する場合は、労災保険に加入しなければなりません。

任意加入の条件

任意加入の条件は、先ほど紹介した雇用保険の条件と同様です。

特別加入の条件

事故の発生状況や業務内容を考慮して、労災保険への加入が特別に認められることもあります。具体的には以下のような人が対象となります。

- 中小事業主

- 一人親方

- 特定作業従事者

- 海外派遣者

従業員の加入条件

基本的に雇用している労働者全員を加入させなければなりません。

3-4. 短時間労働者の加入条件

パートやアルバイトなどの短時間労働者については、条件を満たす場合に社会保険に加入させなければなりません。具体的には、週所定労働時間と月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上で、次の条件を満たす場合は加入対象となります。

- 週所定労働時間が20時間以上

- 月収が88,000円以上

- 2カ月を超えて雇用される見込みがある

- 学生ではない

また、2024年10月から短時間労働者に対する会保険の適用範囲が拡大されます。従業員が51人以上いる場合は、パートやアルバイトを社会保険へ加入させる必要が出てくるため注意しましょう。

自社に新たに社会保険の加入条件を満たす従業員がいる場合は、忘れずに手続きを進めることが大切です。当サイトでは、上述した法改正の内容や社会保険手続きの内容などをまとめた資料を無料で配布しております。

社会保険に関して不安な点があるご担当者様は、こちらから「社会保険手続きの教科書」をダウンロードしてご確認ください。

4. 社会保険に関する注意点

社会保険に加入する際に注意すべきことはあるのでしょうか。以下、注意点を紹介しますので確認しておきましょう。

関連記事:社会保険への加入|任意適用事業所が加入するメリットとは

4-1. 社会保険料の負担割合は種類ごとに異なる

社会保険料の負担割合は、種類ごとに異なります。厚生年金・健康保険・介護保険については、保険料を会社と労働者が折半して支払います。

雇用保険料については、会社と労働者の双方が負担しますが、会社の負担割合のほうが大きくなるよう設定されています。労災保険料については、全額を会社が負担しなければなりません。

4-2. 社会保険は未加入だとどうなるのか?

社会保険未加入の場合、2通りの罰則があります。

【遡及】

- 厚労省から調査が入った場合

- 該当従業員全員の社会保険料2年分を遡及

とくに対象の従業員がすでに退職しており、年金事務所と本人の連絡が取れない場合は会社が追徴金を支払わなければいけませんので注意が必要です。

【罰金】

「6カ月以下の懲役、または50万円以下の罰金」健康保険法第208条

懲役や罰金を科されることは、会社にとって負担となるだけでなく、イメージダウンにもつながってしまいます。

社会保険にはきちんと加入しておくことが大切です。

関連記事:社会保険の滞納により発生する問題や対策を詳しく解説

関連記事:社員が退職したときの社会保険手続きについて徹底解説

5. 社会保険料の計算方法を種類別に紹介

社会保険について、企業側は保険料額を計算する必要はありません。金額は、日本年金機構などが計算して納付額を通知くれます。ただし、計算根拠については手続きが必要とされており、「算定基礎届」という届けを、毎年保険者に提出しなければなりません。

ここでは計算方法を簡単に解説します。詳しい仕組みや計算方法については、以下の記事を参照ください。

5-1. 健康保険料の計算方法

健康保険料の計算式は以下の通りです。

健康保険料 = 標準報酬月額 × 健康保険料率

健康保険料は会社と労働者が折半するため、上記の計算結果の半分がそれぞれの負担金額となります。賞与から納付する保険料は、以下のように計算しましょう。

健康保険料 = 標準賞与額 × 健康保険料率

賞与にかかる保険料も会社と労働者で折半します。

5-2. 厚生年金保険料の計算方法

厚生年金保険料の計算式は以下の通りです。

厚生年金保険料 = 標準報酬月額 × 厚生年金保険料率

健康保険料と同様、会社と労働者が折半するため、計算結果を2で割るとそれぞれの負担金額を算出できます。賞与に関する保険料は、次のように算出します。

厚生年金保険料 = 標準賞与額 × 厚生年金保険料率

5-3. 介護保険料の計算方法

介護保険料も同じように算出できます。

介護保険料 = 標準報酬月額 × 介護保険料率

会社と労働者で折半するため、2で割ってそれぞれの負担金額を求めましょう。賞与に関する保険料は、次のように算出します。

介護保険料 = 標準賞与額 × 介護保険料率

6. 社会保険の種類ごとの特徴を理解しておこう!

今回は、社会保険の概要や、種類ごとの特徴・加入条件を紹介しました。

超高齢化社会へと変化していこうとしているなかで、税収を確保するために日本は高齢者や主婦などに雇用の機会をつくりだし、1億総活躍社会の実現に向けて進みだしています。

事業主は今後の超少子高齢化を乗り越えるためにも、社会保険に関する情報を抜け漏れなく理解して、対処することが重要になってくるでしょう。

関連記事:社会保険喪失証明書とは?発行方法や記載事項について詳しく解説

関連記事:被保険者住所変更届が必要なケースや手続き方法を解説

社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。

ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。