転職や結婚、子供の出生などにより従業員(被保険者)の被扶養者に変更があった場合、添付書類とともに、健康保険被扶養者(異動)届を提出し、正しく手続きをおこなう必要があります。

この記事では、健康保険被扶養者届とは何かわかりやすく解説します。また、健康保険被扶養者届の書き方や記入例、提出方法の流れについても紹介します。

社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。

ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 健康保険被扶養者(異動)届とは?

健康保険被扶養者(異動)届とは、健康保険に加入する従業員(被保険者)の被扶養者の変更を申請するための書類です。被保険者の被扶養者に認定された家族には保険証が交付され、怪我や病気、死亡、出産について保険給付がおこなわれます。

被扶養者変更の事実が確認された場合、事業主は5日以内に「健康保険被扶養者届」を自社が所属する健康保険組合もしくは日本年金機構に提出しなければなりません。従業員から結婚や出産の報告を受けた際は速やかに手続きをおこないましょう。

ここからは、健康保険被扶養者届について正しく理解するため、被保険者と被扶養者の違いや、共働きの場合どちらが被保険者となるのかについて詳しく紹介します。

1-1. 被保険者と被扶養者の違い

「被」は「〜される」という意味です。つまり、被保険者とは、「国民健康保険」や「健康保険組合(協会けんぽ)」に加入している本人のことです。一方、被扶養者とは、被保険者に扶養されている家族(配偶者・子・両親など3親等内)のことです。一定の要件を満たせば被扶養者となり、被保険者の健康保険に加入することができます。すべての家族が被扶養者になれるわけではないので注意が必要です。

(定義)

第三条 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。

1-2. 収入が多い方が被保険者となる

最近では、共働き世帯も増えています。夫婦それぞれに収入があり、それぞれが被保険者となっている場合、子供などの扶養家族はどちらの被扶養者になるべきでしょうか。結論は、収入が多いほうの被扶養者になるのが原則です。

ただし、扶養者が出産に伴って育児休業制度などを利用した場合、扶養者の年間収入が被扶養者の年間収入を下回ることがあるかもしれません。一時的に下回った場合に限っては、育児休業中の被扶養者の異動手続きは必要ありません。被保険者や被扶養者の手続きに不明点がある場合、自分の所属する健康保険組合に問い合わせみることが推奨されます。

夫婦共働きで子等を共同して扶養している状況のことを夫婦共同扶養といいます。夫婦共同扶養の場合、被扶養者とすべき者の員数にかかわらず今後1年間の収入額の見込みの多い方の被扶養者とすることを原則とします。夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者となります。

※同程度とは、年間収入の多い方から見て収入差が1割以内であることをいいます。

※産休・育休の取得に伴い収入の増減がある被保険者に既に認定されている被扶養者がある場合、当該休業期間中は地位安定の観点から特例的に被扶養者の異動は要しません。

健康保険被扶養者届は従業員と従業員の家族の健康保険にかかわってくる重要な書類です。抜け漏れがないように作成・届出をする必要があります。一方で、「社会保険の手続きが複雑で正しくできているのかよくわからない」というお悩みがあるご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。当サイトでは、そのような方に向けて社会保険手続きに必要な書類や手続きの流れをわかりやすくまとめた資料を無料でお配りしています。漏れなく社会保険手続きをおこないたい方は、こちらから「社会保険手続きの教科書」をダウンロードしてご活用ください。

2. 健康保険の被扶養者として認定されるための要件

健康保険被保険者の被扶養者と認定されるためには、一定の要件を満たさなければなりません。ここでは、健康保険の被扶養者として認定されるための要件について詳しく紹介します。

2-1. 被扶養者の範囲(続柄)

健康保険法により、被扶養者として認定されるのは、原則として、被保険者本人から見て3親等内の親族です。ただし、続柄によっては、被保険者本人と同一世帯で同居していることが要件になるので注意が必要です。

1. 同居・別居を問わない親族

- 直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)

- 配偶者(内縁者を含む)

- 子供(養子縁組をした子を含む)

- 孫

- 兄弟姉妹

2. 同一世帯での同居を条件とする親族

- 上記1以外の3親等以内の親族(叔父・叔母、義父母など)

- 内縁の配偶者の父母、子(該当配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)

なお、同一世帯での同居とは、被保険者と住居や家計を一緒にすることであり、戸籍が同一であることや、世帯主が被保険者であることなどは必ずしも問われません。

この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。(省略)

一 被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの

二 被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

三 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

四 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

2-2. 被扶養者の収入要件

被扶養者として認定を受けるためには、被扶養者本人の年間収入が130万円未満(対象の扶養家族が60歳以上もしくは障害者の場合は年間収入180万円未満)であることが要件の一つです。なお、ここでの年間収入とは過去1年間の実収入額ではなく、被扶養者に認定された日以降の年間収入の見込み額です。被扶養者の認定基準を満たす収入目安は、次の通りです。

- 給与等の月額:108,311円以下(60歳以上・障害者は150,000円以下)

- 失業給付等の日額:3,611円以下(60歳以上・障害者は5,000円以下)

また、同一世帯に属しているかどうかで、次のように、もう一つの要件が変わります。

- 同一世帯に属している場合:原則として、収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以下であること

- 同一世帯に属していない場合:収入が扶養者(被保険者)の仕送り額未満であること

なお、被扶養者として認定されるための年間収入見込み額には、雇用保険の失業給付金や公的年金、健康保険の傷病手当金なども含めるので注意が必要です。

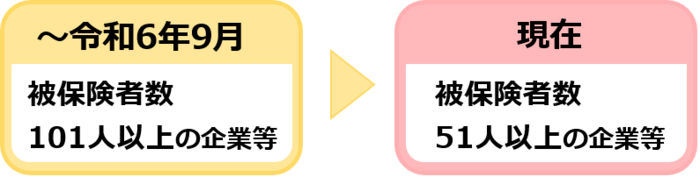

2-3. 2024年10月より社会保険適用拡大の影響

令和6年(2024年)10月より被保険者数51人以上100人以下の事業所も、社会保険(健康保険と厚生年金保険)の特定適用事業所に含まれることになります。

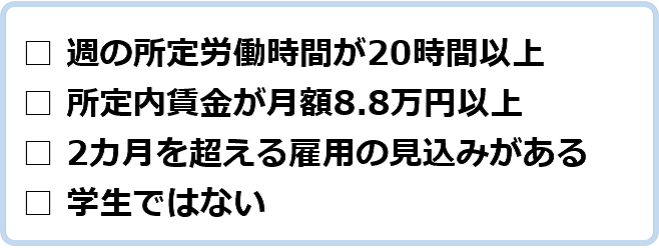

なお、特定適用事業所で働く、次の要件を満たす労働者が社会保険の加入対象になります。

社会保険の適用拡大がなされることにより、これまで被扶養者だった人が被扶養者ではなくなり、自身で社会保険に加入しなければならなくなる可能性があります。企業や労働者は、社会保険の加入要件を正しく理解し、2024年10月からの改正にスムーズに対応しましょう。

関連記事:社会保険の加入条件は?保険の種類ごとに条件を詳しく紹介

3. 健康保険被扶養者届の提出が必要なケース

健康保険被扶養者(異動)届は、従業員(被保険者)の被扶養者の変更が発生した際に提出する書類です。ここでは、健康保険被保険者届の提出が必要となるケースを具体的に紹介します。

3-1. 被保険者の被扶養者が増える場合

被保険者の被扶養者が増える場合、健康保険被扶養者(異動)届の提出が必要です。被扶養者が増加する主な要因として、次のようなケースが挙げられます。

- 被保険者本人の結婚や子供の出生

- 失業や働き方の変更による配偶者や子供の収入減少

- 年金受給額が少ない両親に仕送りする場合 など

なお、被保険者の配偶者や両親を被扶養者とする場合、収入要件をしっかりと確認したうえで手続きをおこないましょう。失業給付や年金給付も年収に含まれるため、収入額によっては被扶養者と認定されない可能性もあるので注意が必要です。

3-2. 被保険者の被扶養者が減少する場合

被保険者の被扶養者が減少する際も健康保険被扶養者(異動)届を提出し、被扶養者の削除を申請しなければなりません。被扶養者が減少する主な要因として、次のようなケースが挙げられます。

- 子供の就職や結婚

- 配偶者や子供の収入が増えた

- 被扶養者が75歳になり後期高齢者医療制度の対象となった

- 被扶養者の死亡 など

被扶養者がパート・アルバイトや就職などにより、年間130万円以上の収入を得る場合、認定基準を満たせなくなるため被扶養者からの削除が必要です。また、被扶養者が結婚して他の世帯で養われる場合も、元の被保険者の被扶養者から外れる必要があります。なお、被扶養者が後期高齢者医療制度の対象となった場合や、死亡した場合も被扶養者の減少にあたるため、同様に健康保険被扶養者届による手続きが必要です。

3-3. 被保険者が退職・転職した場合

被保険者が退職・転職する場合、退職した会社は「健康保険被保険者資格喪失届」を日本年金機構へ5日以内に提出しなければなりません。また、退職後に転職した会社で改めて家族を被扶養者とするには、転職先に「健康保険被扶養者届」を提出して手続きしてもらう必要があります。このように、退職・転職時には社会保険の手続きが複雑になるケースもあるので、余裕をもって手続きをするようにしましょう。

関連記事:社会保険喪失届とは?書き方・記入例やいつまでに対応すればよいかを解説

3-4. 被扶養者の氏名が変更された場合

被扶養者の氏名の変更があった場合や、登録上のミスにより被扶養者の情報(氏名、住所、生年月日など)の間違いが発覚した場合、健康保険被扶養者(異動)届による修正・訂正手続きが必要になります。

被扶養者が、次に該当した場合に変更の届出を行います。

- 氏名の変更または訂正があったとき

- 生年月日に訂正があったとき

- 性別に変更または訂正があったとき

引用:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構

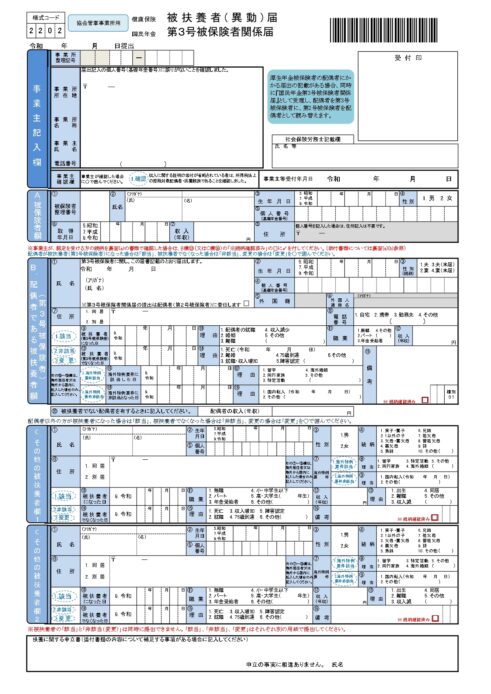

4. 健康保険被扶養者届の書き方と記入例

健康保険被扶養者(異動)届は、健康保険組合が用意する専用の書式があります。健康保険組合によって書式は異なりますが、記載すべき内容は同じです。健康保険被扶養者届は、日本年金機構や所属する健康保険組合のホームページなどからダウンロードできます。健康保険被扶養者届の書き方は次の通りです。

|

記載項目 |

書き方の注意点やポイント |

|

事業主記載欄 |

|

|

被保険者欄 |

|

|

配偶者である被扶養者 |

|

|

その他の被扶養者欄 |

|

ここからは、健康保険被扶養者届を記載する際の注意点について詳しく紹介します。

4-1. 被扶養者になった日(異動の年月日)

実際に被扶養者となった日付を記載します。結婚の場合は籍を入れて扶養関係が開始された日、配偶者が退職して扶養に入る場合は退職日の翌日、子供が生まれた場合は誕生日が該当する日付です。

4-2. 被扶養者の職業

被扶養者が収入を得ている場合は「パート」や「アルバイト」、特定の職に就いていない場合は「無職」、子供の場合は「大学生」や「小学生」などと記載します。具体的な職種を記載する必要はありません。

4-3. 被扶養者の収入

被扶養者の収入欄について、月額の場合は直近の平均月額収入、年間収入の場合は扶養開始日から1年間の見込み額を記載します。年間収入見込みが130万円を超える場合、被扶養者の認定が受けられないので注意が必要です。

4-4. 健康保険被扶養者届の記入例

健康保険被扶養者届の記入例は、日本年金機構のホームページで公開されています。また、各健康組合のホームページで記入例が紹介されていることもあります。該当するものをダウンロードして活用してみてください。記入例を見ながら記載することで、ミスや漏れを防止することができます。

5. 健康保険被扶養者届の手続きの流れと提出方法

健康保険被扶養者(異動)届は、提出方法や提出期限が決まっています。そのため、速やかに手続きすることが求められます。ここでは、健康保険被扶養者届の手続きの流れと提出方法について詳しく紹介します。

5-1. 従業員に健康保険被扶養者届を記入してもらう

健康保険被扶養者(異動)届を記入するのは被保険者です。健康保険被扶養者届の提出が必要な事象が確認できた場合、従業員に用紙を配布してできる限り早く添付書類と共に提出してもらいましょう。なお、被扶養者としての要件を満たしていないにも関わらず、用紙を提出されるケースも少なくありません。健康保険被扶養者届を配布する前に、要件を満たしているかどうかチェックすることも大切です。

5-2. 健康保険被扶養者届を添付書類とともに会社へ提出してもらう

健康保険被扶養者(異動)届を提出する際、「続柄確認のための書類」や「収入要件確認のための書類」の添付が必要です。特に配偶者の被扶養者認定では収入要件を細かく確認されるので注意が必要です。

1. 続柄確認のための添付書類

- 住民票の写し

- 被保険者の戸籍謄本 など

2. 収入要件確認のための添付書類

- 退職証明書や雇用保険被保険者離職票の写し

- 雇用保険受給資格者証の写し

- 給与明細や源泉徴収票

- 自営の場合は直近の確定申告書

- 年金受給額が分かる書類(年金の改定通知書等) など

また、次のケースでは、別途添付書類が必要になります。

- 別居中の家族(6歳未満または16歳以上の学生を除く)を被扶養者にする場合:仕送りの事実と仕送りの額を確認できる書類(例:預金通帳などの写しや現金書留の控えなど)

- 内縁関係の配偶者を被扶養者にする場合:内縁関係を確認するための書類(内縁関係にある両人の戸籍謄本・抄本や、被保険者の世帯全員の住民票など)

このように、健康保険の被扶養者の手続きには、健康保険被扶養者届だけでなく、添付書類の用意も必要になるので余裕をもって準備しましょう。

5-3. 健康保険被扶養者届に不備がないかチェックする

健康保険被扶養者(異動)届や、添付書類を従業員から受け取ったら、不備がないか確認することが大切です。ミスや不明点があったら、従業員に差し戻しするなどして、正しく手続きをおこなうようにしましょう。

5-4. 健康保険被扶養者届を機関に提出する

必要書類が確認できたら、実際に提出して申請をおこないましょう。全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に所属している場合、健康保険被扶養者(異動)届の提出先は「日本年金機構」です。他の健康保険組合に所属している場合、所属する健康保険組合に連絡して、提出先をきちんと確認しましょう。

なお、健康保険被扶養者届の提出方法(協会けんぽの場合)は、「窓口に直接出向く」「郵送」「電子申請」の3つがあります。提出期限は事実発生から5日以内とされています。それぞれの流れや注意点は以下の通りです。

|

提出方法 |

注意点やポイント |

|

窓口に直接出向く |

|

|

郵送 |

|

|

電子申請 |

|

関連記事:社会保険手続きの電子申請義務化!やり方やメリット・デメリットを解説

6. 健康保険被扶養者届の提出に関する注意点

健康保険被扶養者(異動)届の提出には、いくつかの注意点があります。ここでは、健康保険被扶養者届の提出に関する注意点について詳しく紹介します。

6-1. 国民年金第3号被保険者関係届だけの提出も可能

被扶養者認定に使用される書類は次の2種類です。

- 健康保険被扶養者(異動)届

- 国民年金第3号被保険者関係届

協会けんぽに所属している場合、「健康保険被扶養者(異動)届」と「国民年金第3号被保険者関係届」を一つにして提出することができます。また、既に健康保険の被扶養者の配偶者が、20歳到達により国民年金第3号被保険者に該当した場合などは、「国民年金第3号被保険者関係届」のみの提出も可能です。なお、協会けんぽ以外の健康保険組合に所属している場合、原則として「健康保険被扶養者(異動)届」は健康保険組合、「国民年金第3号被保険者関係届」は日本年金機構に提出することになります。

新たに全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という)の被保険者となった者に被扶養者がいる場合や被扶養者の追加があった場合、被保険者は事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出します。

【協会けんぽ以外の健康保険の被保険者の配偶者を被扶養者にする場合】

協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合など)の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は、「国民年金第3号関係者届」のみを日本年金機構に提出してください。また、健康保険については健康保険・厚生年金保険の被保険者のお勤め先に問い合わせてください。引用:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構

関連記事:国民年金第3号被保険者関係届とは?電子申請の方法や記入例・添付書類も解説!

6-2. 健康保険証も規則に従って回収する

被扶養者から外れる場合、健康保険証の回収も必要になるケースがあります。協会けんぽなど、所属する健康保険組合によって手続き方法が異なるので、あらかじめ健康保険証の取り扱いについて確認しておくことが大切です。なお、健康保険証が使用できるのは、資格喪失日(被扶養者でなくなった日)の前日までです。

6-3. 健康保険被扶養者届の提出期限を過ぎたら?

健康保険被扶養者(異動)届の提出期限は、原則として事実発生から5日以内です。期限までは短いため、提出期限を遅れて提出してしまうケースもあるかもしれません。その場合も、きちんと書類を作成・添付すれば、問題なく受理してもらうことができます。

しかし、届出が遅れた場合、基本的に、健康保険組合が扶養の事実を確認できた日が「扶養し始めた日」となります。取り扱いは、健康保険組合によって異なるので、あらかじめ確認しておきましょう。本来よりも被扶養者の認定日が遅れ、保険料の支払いなどにおいてトラブルが生じる恐れがあります。そのため、健康保険被扶養者届は、提出期限までに手続きすることが大切です。

7. 被扶養者の変更に応じて健康保険被扶養者届を提出しよう

健康保険被扶養者(異動)届とは、被保険者の被扶養者の人数などに変更が生じた際に提出する書類です。2024年10月の社会保険適用拡大により、被扶養者に変更が生じる可能性もあります。変更があったら、従業員は速やかに勤務先に申告し、会社は期限内に手続きをおこないましょう。