企業には従業員の労働時間を正しく把握するため、打刻管理などの勤怠管理を実施する義務があります。また、休暇や休日といった勤怠管理のルールは法律により細かく定められています。

労働者と企業を守るために勤怠ルールを理解し、正しく管理できる仕組みを作ることが大切です。この記事では、勤怠ルールの内容や守らない場合の罰則、勤怠管理を効率化するための方法を紹介します。

働き方改革が始まり、法改正によって労働時間の客観的な管理や年次有給休暇の管理など、勤怠管理により正確さが求められることとなりました。

しかし、働き方改革とひとことで言っても「何から進めていけばいいのかわからない…」「そもそも、法改正にきちんと対応できているか心配…」とお悩みの人事担当者様も多いのではないでしょうか。

そのような方に向け、働き方改革の内容とその対応方法をまとめた資料を無料で配布しておりますので、法律にあった勤怠管理ができているか確認したい方は、以下のボタンから「中小企業必見!働き方改革に対応した勤怠管理対策」のダウンロードページをご覧ください。

目次

1. 企業には勤怠管理の義務がある

企業には従業員の勤怠を管理する義務があります。ここでは、勤怠管理をする際に知っておくべき用語を紹介したうえで、勤怠管理の必要性について解説します。

1-1. 出勤退勤と出社退社の違い

出勤退勤は実際に業務を開始、終了すること、出社退社は労働者が会社へ着く、帰ることを指します。打刻をするタイミングは出勤と退勤をおこなう時です。打刻タイミングを勤怠ルールに定め、認識を統一しておかないと正しい勤怠管理ができなくなります。

関連記事:勤怠とは?勤怠管理の目的や具体的な方法、注意点について解説

1-2. 法定労働時間と所定労働時間

法定労働時間とは、労働基準法第32条で定められた労働時間の上限(1日8時間、週40時間)のことです。一方、所定労働時間とは、企業が独自で定める始業時刻から終業時刻までの時間から、休憩時間を差し引いた労働時間を指します。また、所定労働時間は、法定労働時間を超えることができません。なお、法定労働時間を超えないけれど、所定労働時間を超える時間に対しては、対象となる時間に応じて基礎賃金を支払う必要があります。

(労働時間)

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

関連記事:所定労働時間とは?法定労働時間との違いや残業代計算について解説

1-3. 勤怠管理の目的

勤怠管理の主な目的は「過剰労働の早期発見・防止」「従業員の健康維持」「適正な賃金の支払い」です。労働環境の悪化でメンタルヘルスの不調や過労死、賃金未払いトラブルなどが多く発生しています。このようなトラブルを回避して、従業員と企業を守るためにも勤怠管理を徹底しておこなうことが大切です。

関連記事:勤怠管理の目的は?必要性・重要性や起こりうる問題を解説

1-4. 勤怠管理が必要な事業場

勤怠管理は労働基準法のうち労働時間に関する規定が適用されているすべての事業場が対象になります。一部農業や林業など天候や自然状況によって仕事が左右されるものを除いて、ほぼすべての事業場が対象です。また、労働安全衛生法により、50人以上の従業員を雇っている場合は産業医を選任する必要があります。

1-5. 勤怠管理が必要な労働者

原則として、すべての従業員に対して勤怠管理が必要です。労働基準法第41条に定められる管理監督者などは、労働基準法の労働時間や休日といった規定が適用されません。しかし、労働安全衛生法第66条の8の3では「事業者は、(省略)労働者の労働時間の状況を把握しなければならない」と定められています。そのため、労働者に該当する人すべてが勤怠管理の対象者となります。

(労働時間等に関する規定の適用除外)

第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者

二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

第六十六条の八の三 事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない

関連記事:管理監督者の労働時間は上限なし?法律の適用範囲や労働時間の把握方法を解説

1-6. 就業規則の届出の義務あり

労働基準法第89条により、常時10人以上の従業員を使用する場合は、就業規則を作成して所轄の労働基準監督署長に届け出をしなければなりません。そのため、あらかじめ労働基準法に基づき勤怠ルールを設定したうえで就業規則を作成する必要があります。なお、常時従業員数が10人以下の企業も、従業員とトラブルを生まないために、勤怠ルールや就業規則を定めておくことが推奨されます。

(作成及び届出の義務)

第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない

関連記事:就業規則とは?労働基準法の定義や記載事項・作成時の注意点をわかりやすく解説

2. 勤怠管理の法律上のルール

ここでは、勤怠管理をおこなううえで必ず知っておく必要のある法律上のルールについて詳しく紹介します。

2-1. 労働時間

原則として、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働かせることはできません。しかし、36協定を締結することで、「月45時間・年360時間」までであれば時間外労働や休日労働をさせることができます。また、特別条項付き36協定を結べば、一定の条件を満たす範囲で時間外労働の上限を延ばすことが可能です。

関連記事:36協定とは何かわかりやすく解説!特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!

2-2. 労働時間の把握方法

働き方改革関連法で労働時間の把握方法について「客観的な記録による把握」が条件とされています。具体的な方法は、労働安全衛生規則第52条の7の3に定められており、タイムカードや勤怠管理システムなどによる記録が挙げられます。管理する手段については明確に規定されていませんが、客観的に労働時間を把握できることが重要です。

第五十二条の七の三 法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。

引用:労働安全衛生規則第52条の7の3一部抜粋|e-Gov

関連記事:労働時間管理が義務化!厚生労働省のガイドラインに基づく効率的な管理方法を解説

2-3. 休憩時間

休憩時間のルールは、労働基準法第34条に明記されています。企業は労働時間が6時間を超える場合「45分以上」、8時間を超える場合「1時間以上」の休憩時間を途中に付与しなければなりません。また、休憩時間は原則として一斉に付与する必要があります。さらに、休憩時間は労働から解放させている状態でなければなりません。休憩時間に「電話番」「会議」などはさせていけません。

(休憩)

第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

関連記事:勤怠管理をする上での休憩時間の決まりとは?トラブル例や注意点を解説

2-4. 年間休日総数

労働基準法第35条により、法定休日を週に1回もしくは4週間に4回以上設けなければなりません。法定休日と法定労働時間のルールを適用すると、年間に働かせられる労働日数は最大で260日となります。そのため、年間休日総数の下限は105日(365日 – 260日)になります。

法定休日だけでは、年間休日日数の最低ラインを満たすことができないため、所定休日を設けるなど対策が必要です。なお、労働時間が短い場合や、36協定を締結している場合などは、必ずしも年間休日総数のルールを守らなくてよい可能性もあります。

(休日)

第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

関連記事:法定休日と法定外休日の違いとは?振替休日や代休との関係もわかりやすく解説!

2-5. 年次有給休暇

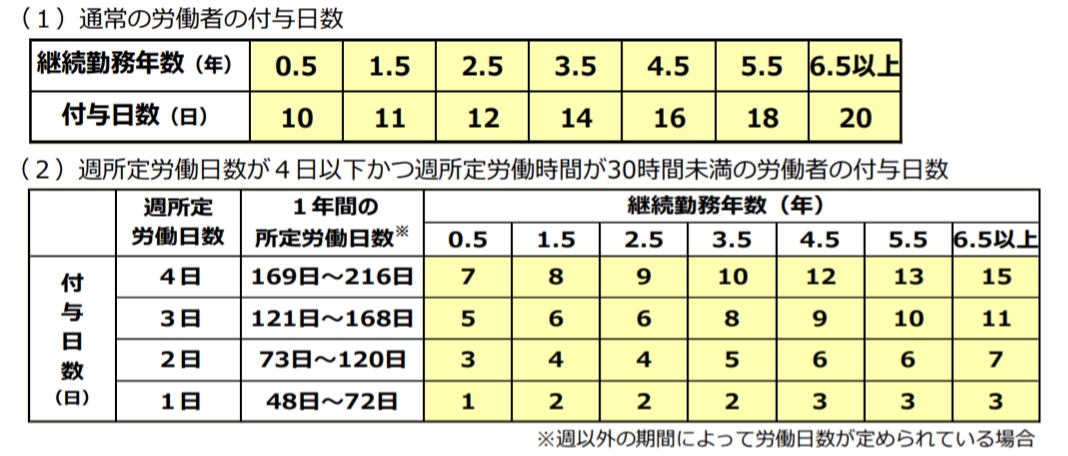

労働基準法第39条により、一定の要件を満たす労働者には、年次有給休暇を付与しなければなりません。なお、有給休暇の付与日数は、下記のように法律で定められています。

また、年10日以上有給休暇を付与されている従業員には、年5日の取得義務があるので注意が必要です。

関連記事:【図解】有給休暇の付与日数がひと目でわかる!付与要件や最大日数の求め方

2-6. 割増賃金

時間外労働(法定労働時間を超えての労働)、深夜労働(22時から5時までの労働)、休日労働(法定休日の労働)に該当する場合、割増賃金の支払いが必要です。割増賃金率は、次の通りです。

|

時間外労働 |

25%以上 |

|

時間外労働(月60時間超え) |

50%以上 |

|

深夜労働 |

25%以上 |

|

休日労働 |

35%以上 |

このように、月60時間を超えると割増率は25%以上から50%以上に引き上げられます。また、深夜労働と時間外労働、深夜労働と休日労働は重なるケースもあります。このような場合、割増率を合算して、割増賃金を計算する必要があります。

関連記事:割増賃金とは?計算方法や残業60時間超の割増率をわかりやすく解説

2-7. 働き方制度

働き方改革の影響もあり、多様な働き方が推進されています。たとえば、下記のような働き方制度を導入している企業も多いのではないでしょうか。

- 時短勤務

- テレワーク・リモートワーク

- ワーケーション

- 変動労働時間制

- フレックスタイム制

- 裁量労働制

- シフト制

- 高度プロフェッショナル制度

- 週休3日制度 など

このような柔軟な働き方を導入することで、従業員のワークライフバランスを向上させ、労働生産性を高めることができます。しかし、法律に従って運用しなければ、違法となるケースもあります。そのため、多様な働き方を導入する場合、勤怠ルールをきちんと定め、従業員に遵守するよう周知することが大切です。

関連記事:フレックスタイム制とは?メリットや必要な手続きなど内容を徹底解説!

3. 勤怠ルールに違反するとどうなるのか?

勤怠ルールに違反した場合、労働基準法などの法律に従って罰則を受ける可能性があります。ここでは、勤怠ルールに違反した場合のリスクについて詳しく紹介します。

3-1. 労働基準監督署による是正勧告や指導

まず最初に労働基準法に違反している疑いがある場合、労働基準監査官による調査が始まります。実際に事業場に臨検し、必要書類を集めて事業者と労働者からの聞き取り調査をするのが監査官の役割です。その中で労働基準法違反が見つかった場合、いきなり刑事罰が罰せられるのではなく、是正勧告がおこなわれます。是正勧告を受けて改善すれば問題ありませんが、改善が見られない場合、刑事罰を課せられる恐れもあります。

3-2. 法律による罰則

労働基準監督署による是正勧告や指導を受けたにも関わらず、改善が見られない場合、法律による罰則を受ける恐れがあります。労働基準法に違反した場合の罰則は、次の表の通りです。

|

罰則の内容 |

該当の法律 |

|

1年以上10年以下の懲役、または20万円以上300万円以下の罰金 |

|

|

1年以下の懲役、または50万円以下の罰金 |

|

|

6カ月以下の懲役、30万円以下の罰金 |

他多数あり |

|

30万円以下の罰金 |

他多数あり |

このように、労働基準法に違反すると、罰金や懲役といったペナルティを受ける可能性があります。罰則を受けないためにも、法律に則り勤怠ルールを構築し、適切に運用するようにしましょう。

関連記事:勤怠計算を正しくする方法は?15分単位の計算の違法性も解説

3-3. 社会的評価の低下

労働基準法などの法律に違反すると、罰則を受けるだけでなく、厚生労働省のホームページで企業名が公開される可能性もあります(例:令和6年3月31日労働基準関係法令違反に係る公表事案)。また、メディアに取り上げられたり、SNSにより悪評判が拡散されたりする恐れもあります。このように、勤怠ルールをきちんと守らないと、企業の社会的評判の低下につながる可能性があります。

ここまで解説してきました通り、法律に沿った勤怠管理をするには、出退勤の管理だけでなく、残業時間や有給休暇の基準を満たしているかなど、詳細なルールを守る必要があります。また、働き方改革による法改正への認識があいまいであると、知らず知らずのうちに、罰金の発生や従業員とのトラブルに発展するリスクもあるため、不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。当サイトでは、働き方改革に沿った勤怠管理についてわかりやすく解説した資料を無料で配布しております。特に中小企業が抱えがちな問題について、実際の解決事例も交えながら解説しているので、実際の業務のなかで不安になった際に、ご参考にしていただけます。働き方改革に沿った勤怠管理をおこなっていきたい方は、こちらからダウンロードしてご活用ください。

4. 勤怠ルールを遵守した管理ができる4つの方法

ここでは、勤怠ルールを遵守した管理ができる4つの方法について紹介します。それぞれのメリット・デメリットを理解して、自社のニーズにあった勤怠管理方法を採用することが大切です。

4-1. 手書きでの管理

10人に満たないような小規模な企業であれば手書きでの管理も可能です。手書きであれば、導入・運用コストがほとんどかかりません。しかし、集計や給与計算に時間がかかります。また、書き換えが簡単であるため、不正や改ざんがおこなわれるリスクが高いです。紛失・盗難の恐れもあります。客観的に正確な労働時間を把握するためにも、他の方法を採用するのを推奨します。

関連記事:出勤簿とは?手書きでの作り方や保存期間・罰則内容をあわせて解説!

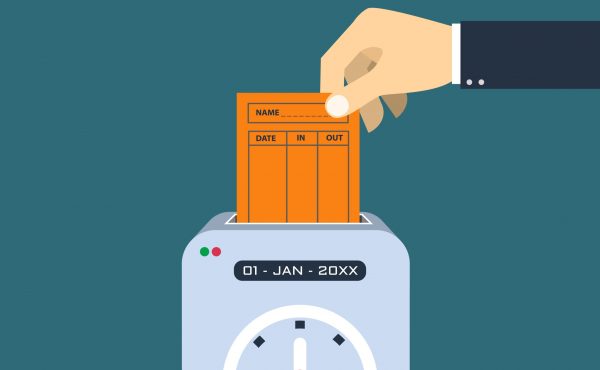

4-2. タイムカードを使用する

紙のタイムカードをタイムレコーダーに挿入して出退勤の打刻をおこなうことで、勤怠管理を実施することもできます。タイムカードはシステムを導入するよりも、導入・運用コストが低いです。また、誰でも簡単に利用することができます。

ただし、改ざんや紛失・盗難といったリスクがあります。そのため、セキュリティ対策には注意が必要です。また、労働基準法第109条により、タイムカードは5年間保管しなければなりません。ただし、経過措置が設けられているので当分の間は3年間の保管で問題ありません。

このように、タイムカードでの勤怠管理は比較的簡単に導入できますが、注意点も多いため打刻ルールなどの勤怠ルールをあらかじめ定めておくようにしましょう。

(記録の保存)

第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。

関連記事:タイムカードの打刻ルールは?事例や出勤・退勤時の注意点を紹介

4-3. エクセルなどで自己申告での管理

Excelで勤怠管理をおこなうことも可能です。既にExcelを導入している企業であれば、導入コストがかかりません。また、従業員がExcelの操作に慣れていれば、運用も難しくありません。さらに、Excelであれば、関数やマクロを利用して計算を自動化できるので、業務効率化にもつながります。

ただし、Excelで作成した関数やマクロにエラー・トラブルが発生すると、データがなくなり、正しく勤怠管理や給与計算ができない恐れがあります。また、適切にアクセス権限を付与しなければ、不正アクセスや改ざんが生じるリスクもあります。

このように、Excelで勤怠管理をおこなう場合、リスク管理が重要になります。また、法改正があったら、Excelの関数やマクロを組み直しが必要になることも押さえておきましょう。

関連記事:勤怠管理表をエクセルで作るには?マクロ・関数や無料テンプレートを紹介

4-4. 勤怠管理システムの活用

勤怠管理システムとは、勤怠管理に特化したシステムを指します。勤怠管理システムを導入すれば、PC・スマホ・ICカード・生体認証といったさまざまな打刻方法を取り入れて、正確な勤怠管理をおこなうことができます。また、労働時間や残業時間、休日出勤回数、有給保有日数などの計算を自動化して、リアルタイムで把握することが可能です。残業時間が規定を超えそうな従業員に対しては、アラート機能で通知することもできます。

勤怠管理システムのメリットは数多くありますが、導入・運用コストがかかるというデメリットもあります。また、使いやすいシステムを導入しなければ、打刻・集計ミスなどが生じ、正確な勤怠管理をおこなえない恐れもあります。そのため、料金や機能、サポート、セキュリティなどの観点から複数のツールを比較したうえで、自社のニーズにあう勤怠管理システムを導入することが大切です。

関連記事:勤怠管理システム53サービス比較!特徴・料金・機能・メリットを紹介

5. 勤怠管理を行う際は関連した法律を理解しておくことが大切

勤怠管理には労働基準法などの関連法律があり、その内容に則った管理が必要です。労働者の勤怠管理は事業者の義務なので、正しく管理できる仕組みを作ることが大切です。勤怠ルールに違反すると、懲役・罰金の罰則を受ける恐れがあります。正確に勤怠管理をおこないたいのであれば、勤怠管理システムの導入がおすすめです。