近年、働き方改革の影響もあり、正確な勤怠管理が求められています。従来のタイムカードでの管理では、正確な残業時間の把握が難しいため、改めて管理方法を考える方も多いのではないでしょうか。

本記事では、そもそも、「なぜ勤怠管理をするのか」「勤怠管理を怠った場合のデメリットは何か」といった基礎的な内容を中心に、担当者が具体的に何を管理しなければならないのかを紹介します。

勤怠管理を企業がおこなう意味や目的、勤怠管理が必要な理由、そして最新ツールを活用した実際の事例を通して、勤怠管理とは何か具体的なイメージを付ける際の参考にしてください。

働き方改革が始まり、法改正によって労働時間の客観的な管理や年次有給休暇の管理など、勤怠管理により正確さが求められることとなりました。

しかし、働き方改革とひとことで言っても「何から進めていけばいいのかわからない…」「そもそも、法改正にきちんと対応できているか心配…」とお悩みの人事担当者様も多いのではないでしょうか。

そのような方に向け、働き方改革の内容とその対応方法をまとめた資料を無料で配布しておりますので、法律にあった勤怠管理ができているか確認したい方は、以下のボタンから「中小企業必見!働き方改革に対応した勤怠管理対策」のダウンロードページをご覧ください。

目次

1. 勤怠とは?意味や目的を詳しく解説

勤怠は、雇用者、被雇用者問わずに、誰しも一度は使ったことがある言葉でしょう。そもそも「勤怠」とはどのような意味を持っているのでしょうか。辞書では以下のように定義されています。

勤怠とは、「仕事に励むことと怠けること。また、出勤と欠勤。勤惰(きんだ)。」

引用 デジタル大辞泉|小学館

勤めに出ることを指す「出勤」と勤めを休むことを指す「欠勤」という勤務状態を時間の指標で捉えながら「勤怠」と呼んでいます。

似た言葉に「出社・退社」がありますが、「勤怠」とは少し異なるため注意しましょう。「出社・退社」という言葉は、単純に会社への出入りを意味するため、実際の勤務時間と合致するとは限りません。

また、在宅勤務や出先から直帰するときなど、会社に立ち寄っていない場合は「出社・退社」という言葉は使わず、「出勤・退勤」という表現が用いるのが一般的です。

2. 勤怠管理とは?

勤怠管理は、企業が取り組むべき重要な業務のひとつです。ここでは、勤怠管理の意味や目的について詳しく解説しますので、チェックしておきましょう。

2-1. 勤怠管理の意味とは

勤怠管理(読み方:キンタイカンリ)とは、従業員の出退勤、休暇、欠勤などの状況を企業が把握し、適切な勤務時間を守れているかどうかを管理することです。

前述のとおり、勤怠という言葉には「仕事をすること・休むこと」という意味があるため、勤怠管理はそれらの状況を把握することを意味します。

企業は従業員の勤怠を管理する必要がある」と法律でも定められており、働きすぎによる健康状態の悪化を防いだり、適正な賃金支給につなげたりするため、従業員の労働時間や残業時間を把握することが必要です。

しかし、企業によって勤怠の管理ルールや管理方法は異なり、自己申告制で勤怠管理をおこなっている企業や、タイムカードを用いて勤務時間を記録している企業、エクセルで管理をしている企業など、さまざまです。

近年では勤怠管理システムを導入し、モバイルデバイス、ICカード、指紋認証、静脈認証、GPSなどを利用して、簡単にかつ正確なリアルタイムでの勤怠管理を実施する企業も増えてきました。

企業における経営資源として「ヒト・モノ・カネ・情報」がありますが、その中でも企業にとって一番大事な資源は「ヒト」、つまり従業員です。

従業員の勤怠状況を把握することには手間も費用もかかりますが、適切な給与を支払うためにはしっかりと実施しなければなりません。コンプライアンスの観点からも、従業員の労働時間を正確に把握することは重要です。

業界・業態、従業員の雇用形態によっても勤怠管理における悩みは異なる部分が大きいので、自社の課題を適切に把握して、対処していきましょう。

2-2. 勤怠管理の目的

勤怠管理は給与計算に用いられる大変重要なもので、従業員の労働時間について使用者は適切に管理し、必要な手当を支払う必要があります。また、残業の上限規制や有給休暇の取得義務化などの法律に違反しないためにも、勤怠管理をしっかりと実施しましょう。

勤怠管理方法は企業によって異なりますが、どのような勤怠管理を行っていても、適切な労働時間の管理をしなかった場合、長時間労働による過労死や健康障害を引き起こしてしまう恐れがあります。また、残業代の未払いが起きてしまうと多額の賠償金が発生する可能性もあるため注意が必要です。

勤怠管理を通して各従業員の勤務状況を把握しておけば、その情報をもとに業務量の再配分や適切な指導を実施できます。生産性の向上やコストの削減にもつながるでしょう。

2-3. 勤怠報告・勤怠申請の必要性

時間外労働や深夜労働時間等の日数や遅刻欠勤があった日数などを申請することを勤怠報告や勤怠申請といいます。

勤怠申請を受けた勤怠管理担当者は、各項目に合わせた計算方法によって給与計算をおこなったり、法定労働時間の範囲内であるのかを確認したりします。

会社は勤怠申請によって従業員の労働時間を正確に管理して、どのくらい働き、どのくらい休んでいるのか把握正しく給与が計算されしなければなりません。労働時間の把握ができていれば、客観的に見て正しく運営している会社だと証明できるでしょう。

反対に、勤怠申請をおこなわず法定労働時間におさまるように労働時間を調整するなどの適切な勤怠管理ができていない会社では、未払い残業代や長時間労働などさまざまなトラブルが生じる可能性があります。

また、労働基準監督署の監査で指摘を回避することができなくなり、健全な会社運営ができなくなるでしょう。

2-4. 勤怠管理が必要な職場と従業員

労働時間の把握が必要となる職場は、労働基準法のうち労働基準法第4章に適用されるすべての事業場が該当します。

また、勤怠管理の対象者は、管理監督者を含むすべての従業員です。

2019年4月より、管理監督者も勤怠管理をすべき対象者として加わりました。従来の労働基準法では、管理監督者に時間外労働の上限規制がなく、月の労働時間を把握する必要はありませんでしたが、2019年の法改正により、管理監督者の勤怠管理もが義務化されているため、注意しましょう。

▶勤怠管理の法律上のルールとは?違反した場合や管理方法について

2-5. 役員の勤怠管理は必要か

役員とは、企業の業務執行や会計監査等の権限を持つ幹部職員のことです。会社法においては、取締役、監査役、会計参与が該当します。

基本的に、役員には労働基準法と就業規則が適用されないため、勤怠管理は不要です。役員は労働者には該当せず、法人と委任契約を締結しているため、労働基準法によって定められている労働時間や残業時間の上限は適応されません。

また、有給休暇や休日などの休日休暇の付与もありません。

2-6. 勤怠管理において把握しなければならない項目

一般的に勤怠管理において把握しなければいけない項目は、主に以下の7つです。

- 出勤・退勤時間(遅刻・早退含む)

- 欠勤

- 残業時間

- 休日労働の時間

- 深夜労働の時間

- 有給休暇の取得日、日数

- 振休、代休

これらの管理を正しくおこなっていない会社は、従業員の労働時間を正確に把握することができず、いつ休暇を取っているのか、残業はどのくらいおこなっているのかなど、正確な情報を知ることができません。

▶勤怠管理でチェックすべき項目4つや管理方法ごとの特徴を紹介

3. 勤怠に関する法改正!2019年の働き方改革による変更点を解説

労働基準法や労働安全衛生法が改正され、勤怠管理に関するルールも大きく変更されました。ここでは、主な変更点を解説しますのでチェックしておきましょう。

3-1.勤怠管理においては客観的な労働時間把握が必須

労働安全衛生法の改正により、客観的な方法により労働時間を把握して記録することが義務化されました。客観的な記録としては、タイムカード、PCのログ、勤怠管理システム等の記録などが挙げられます。これらの記録は5年間保存しなければなりません。

また、長時間労働の是正に向けて労働時間の管理が強化され、2020年からは中小企業においても残業時間の上限に規制が課されています。法改正により勤怠管理の重要性は高まっており、従業員の勤怠情報を正確に把握することで、法律違反や労使間のトラブルを防止することが重要です。

3-2. 労働基準法の法改正に伴う勤怠管理のポイント

2019年に実施された法改正の大きなトピックスは、残業時間の上限規制と有給休暇の取得義務化です。

これまで特別条項を結べば無制限に残業させることができましたが、法改正後は月100時間未満、年720時間以内などの規制が設けられています。

有給休暇については、年に10日以上付与されている従業員は、最低でも5日は有給休暇を取得させなければならなくなりました。

企業は残業時間の上限を超えないように勤怠管理をするほか、有給の取得義務化の対象となる従業員の把握から、しっかりと年5日の有給休暇を取得しているかの確認までしなければなりません。

有給休暇に関しては、年次有給休暇管理簿を作成し3年の保管義務があるため忘れないようにしましょう。

4. 勤怠時間を計算するための管理方法・種類

使用者が自ら現認すること、タイムカードや勤怠管理システムなどの客観的な方法により記録することを念頭に、勤怠時間を計算し、管理する必要があります。

従業員の就業時間は1分単位で計算しなければいけません。勤怠丸めや、15分単位での勤怠管理は違法になるケースがあるため注意が必要です。

ここでは、正しく勤怠時間を計算するための管理方法について解説します。

▶勤怠計算を正しくする方法は?15分単位の計算の違法性も解説

▶勤怠管理を15分単位で行うのは違法!残業時間の切り捨てが許可されるケースも解説

▶勤怠管理における丸め処理とは?設定する際の注意点も解説

4-1.タイムカード

タイムカードで勤怠管理をする場合は、出退勤時に、時刻を機械で打刻をおこない月末などの締め処理のタイミングで集計することで勤務時間を把握します。タイムカードを集計する際には膨大な時間がかかり担当者の負担は大きいです。また、タイムカードの勤怠管理では、従業員が遅刻した際に代わりに他の従業員に記録される代理打刻のリスクがあり、適切に打刻しているのかチェックしたり、不正を防止するルールを設ける必要があります。

4-2.出勤簿

出勤簿での勤怠管理では従業員が出退勤時間を手書きで記録し、担当者が出勤簿の記録を元に手作業で勤務時間を集計します。

特別な機械を導入する必要がなく手軽に勤務時間を把握できますが、集計ミスが生じる可能性があったり、集計に時間がかかったりするデメリットがあります。

また、自己申告制であるため事前に従業員に理解してもらい、信頼した上で管理することが大切です。

4-3.エクセル表

エクセル表での勤怠管理とは、従業員の出退勤や休暇等の情報をエクセル表で記録する方法で、比較的簡単に管理できます。

難しい関数を使用することなく、基本的な操作ができれば問題ありません。

また、テンプレートを使用することで、所定の場所に従業員情報を打ち込むだけで簡単に作成可能です。

ただし、自社の勤務形態に適したテンプレートを使用するようにしましょう。

また、エクセルで管理をおこなう場合には、法改正時には関数を組みなおす必要が出てくることは念頭に置いておき、法改正が合った場合には都度フォーマットを見なおすように注意しましょう。

4-4.勤怠管理システム

勤怠管理システムでの勤怠管理では、各従業員が自分のスマホやパソコンから打刻して記録をおこないます。出勤簿等とは異なり、データの手入力が不要です。そのため、転記ミス等の人的ミスを防げ、出勤時間を正確に記録できます。

勤怠管理システムは静脈打刻など本人以外が打刻できないようなシステムもあるため、不正防止につながります。

5. 勤怠管理における欠勤・遅刻・早退への対応

勤怠管理をしていく中で、欠勤や遅刻早退等への対応が分からない場合もあるでしょう。

ここでは、控除の考え方について詳しく解説します。

5-1. 欠勤控除や遅刻早退控控除の考え方

企業の勤怠管理担当者は、従業員が所定労働時間に満たなかったものへの対応をどのようにするべきなのでしょうか。基本的な賃金の支払の考え方は「ノーワーク・ノーペイ」の原則に基づき、従業員が労働をしていない時間は、企業も賃金を支払う必要はないとされています。

早退や欠勤の場合もノーワークノーペイの原則が適用されますが、給与控除をおこなう際には、次のようなポイントに注意しましょう。

まず、控除は早退や遅刻があった時間分だけ、または欠勤があった日数分だけおこなうということです。

労働が提供されなかった時間に対しては賃金を支払う義務はないですが、労働が提供された時間分は必ず全額支払う必要があります。

また、似たような考え方に「減給」がありますが、控除とは異なる考え方であることには注意が必要です。控除は労働が提供されなかった時間分の賃金を給与から差し引くことであるのに対して、減給は懲戒処分の一つです。労働しなかった時間分を超えて賃金を減らすことが可能となります。

5-2. 中抜け

中抜けは、所定労働時間中に仕事を中断して再び仕事に戻ることです。

この制度によって従業員はワーク・ライフ・バランスの充実を図りやすくなります。

その一方で、ルール設定が曖昧だとトラブルを引き起こす可能性もあるため注意が必要です。

中抜けは「休憩時間として取り扱う方法」と「時間単位で年次有給休暇を取得してもらう方法」の2つがあります。前者の場合は、中抜けした分の時間を始業時刻の前倒し、または終業時刻の後ろ倒しにて対応します。時間単位の有給休暇を取得してもらう場合は、休憩時間との調整や終業時刻の後ろ倒し等は発生しません。

ただし、移動時間であっても使用者の指示のもと業務をしていれば就業時間としてカウントされ、中抜けの時間に該当しないため注意してください。

▶勤怠管理における休憩時間のルールは?トラブル例や注意点を解説

5-3. 直行直帰

直行直帰とは、会社に立ち寄ることなく、自宅から直接打ち合わせ場所などへ行き、そのまま自宅へ帰ることです。外回りの営業スタッフや現場作業員などは、直行直帰するケースが多いでしょう。

直行直帰における移動時間が労働時間に含まれるかどうかは、状況によって異なります。そもそも労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことです。使用者からの明示・黙示の指示により、働く必要のある時間は労働時間に該当します。

たとえば、打ち合わせ場所へ移動する間、自由に読書をしたり眠ったりできる場合は労働時間に含まれず、賃金を支払う必要はありません。逆に、クライアントを案内しながら現場へ向かう場合などは、労働時間に該当するため賃金が発生します。

6. 的確に勤怠状況を把握することが難しい理由は?

勤怠管理は従業員と勤怠管理者の協力のもと、実施していくことが必要です。しかし、以下のような理由により、勤怠状況の把握が難しくなるケースもあるでしょう。

6-1. 打刻漏れ・打刻忘れが発生する

勤怠管理の方法は企業によって異なります。社員が多くさまざまな属をもつ人が働く職場では、社員の打刻漏れや打刻忘れが生じてしまいます。

また、タイムレコーダーで管理している会社においては、営業等で直行、直帰する際には打刻ができません。事業部が複数ある場合はタイムカードを持ち歩いて打刻する必要があり、手間がかかるうえ、持っていくのを忘れて打刻できないケースもあります。

6-2. 不正打刻・改ざんする場合がある

退勤時間と実際の勤務終了時刻が大きく異なる方がいる場合があります。

会社にいても業務をしていない場合は、時間外労働の割増賃金が法的に発生することはありません。

また、遅刻しそうな場合に他の人に頼んで打刻をしてもらう不正打刻が発生することもあります。

悪質な社員に対して適切な態度をとらなければ、他の真面目な社員の労働意欲を欠くことにもつながるため、使用者は厳格に勤怠管理をしなければなりません。

6-3. 自己申告が正確でない場合がある

自己申告での勤怠管理では、業務が終わらず残業をおこなう必要があるものの、残業が多いと上司に注意を受けるといった理由から実労働時間よりも残業を少なく申請をする従業員が出てくる可能性があります。

賃金は労働時間に対して1分単位で支給する必要があるため、もし申告内容と支払う賃金がズレている場合には未払い賃金があるとして従業員とトラブルになる可能性があります。

自社のなかで正しい労働時間を申告していない従業員や部署がないか、定期的に実態調査することが必要です。

6-4. 勤怠状況が悪い従業員がいる

そもそも勤怠状況が悪く、社会人としての自覚が低い従業員がいる場合は、その都度注意することが大切です。ただし、その際には遅れた理由や休んだ理由を必ずヒアリングして態度を改善するための方法を一緒に考えましょう。

従業員が上司から意見を聞いてもらえたことで、ストレスを解消し勤怠状況が改善される可能性もあります。

7. 正しく勤怠管理がおこなわれていないと生じる3つのリスク

勤務時間や残業時間の管理を怠ると、その結果として、次の3つのリスクを生む可能性がありますので、注意しましょう。

7-1. 残業代などによるトラブルが発生する可能性

正確な残業時間の管理ができないため、残業代の未払いが起こり、後々未払い残業代を求めたトラブルが発生する可能性があります。

未払い賃金については、3年まで遡って請求することが可能です。従業員側から未払い賃金の請求があった場合、企業側は状況を調べたうえで正しい金額を支払わなければなりません。手間がかかるだけではなく、大きなニュースになると社会的な信用を失ってしまう可能性もあるため注意しましょう。

7-2. 過重労働状態に陥っている従業員に気付くことができない

勤怠管理の甘さは、従業員の働きすぎによる、過労死やうつ病といった取り返しのつかない事態を招いてしまうことにつながります。

労働契約法には「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」という安全配慮義務があります。

違反した場合には、多額の賠償請求が課されてしまう可能性があると同時に、万が一大きなニュースになった場合、企業イメージの失墜は免れることができないでしょう。

7-3. 法律による罰則を受ける可能性がある

2019年4月、労働基準法の改正により年5日の有給休暇の取得が義務化され、怠った場合は、違反者一人に対して30万円の罰金が科せられる場合があります。

対象は、有給休暇が10日以上付与される労働者で、正社員だけではなくアルバイトやパートも含まれます。

企業としては、従業員の年次有給休暇管理表を作成し、しっかりと管理することが必要です。

今回紹介したようなリスクを回避し、従業員が働く環境を整えたり、適正な賃金支払いを実施したりすることは、企業の社会的な評価に大きく影響します。最近ではコンプライアンスの観点からも、企業における正確な勤怠管理が重要視されるようになってきました。

勤怠管理の重要性は年々高まってきているため、担当者には正しい知識を習得したうえで適切な対応を取ることが求められています。

当サイトでは、本章でも触れた働き方改革などの法改正によって、どのような勤怠管理が必要になったかをまとめた資料を無料で配布しております。

法改正の内容や勤怠管理の方法で不安な点があるご担当者様は、こちらから「働き方改革に対応した勤怠管理対策BOOK」をダウンロードしてご確認ください。

『労働時間上限と罰則』をもっと詳しく! ▶労働時間の上限総まとめBOOK|労働時間の定義から違反した場合の罰則まで解説!

8. 勤怠管理にシステムを導入するメリット

ここまで、勤怠管理の重要性や方法をご紹介してきました。勤怠管理を効率的かつ正確に実施するためには、勤怠管理システムを導入するのがおすすめです。

ただし、従業員数が少ない、費用をかけることができない、といった企業ごとの状況もあるかと思います。これらも考慮した上で、企業ごとに最適な管理方法を模索する必要があるでしょう。

ここでは、勤怠管理システムを導入するメリットについて紹介します。

【勤怠管理システムのメリット】

- 従業員の勤務形態に合わせて最適な打刻方法を選択でき、打刻漏れや不正打刻の防止にもつながる。

- 勤怠データの集計作業が大幅に削減できる

- 人件費をリアルタイムで把握でき、残業時間や休日出勤の割増手当などの給与計算も効率化できる

- クラウド型の場合は、勤怠管理システムが労働法改正に合わせてアップデートされるため、法改正への対応が容易にできる

- アラート機能により、従業員の勤務超過や打刻忘れなどを未然に防ぐことができる

- 従業員のデータを活用した人事戦略や人事施策を打つことができる

- バックオフィス業務の効率化、ペーパーレス化などによるコストの削減が見込める

メリット01|多様な打刻方法に対応できる

従業員のさまざまな働き方に合わせられるように、勤怠管理システムでは多様な方法で打刻できます。

【多様な打刻方法】

パソコン:出退勤時に自身のパソコンで打刻することができます。従来のタイムカード打刻のように、タイムカード機の前に並ばずに、打刻をおこなうことができます。

タブレット:グループで1台のタブレット端末にて打刻することができます。タイムカード機のように、置く場所が縛られないので、建設現場などにも設置することができます。

スマホ:手持ちのスマホから打刻することができます。直行直帰が多い営業の方は、直帰申請を出さずにすむので、工数削減にもつながります。

ICカード:勤怠管理でもっとも普及しているICカードでの打刻です。タイムカード機と違い、かざすだけでいいので、並ぶ必要がありません。

チャットアプリ:勤怠管理システムの中には、チャットワークやSlackなどのチャットアプリと連携しているものもあります。

GPS:事前に登録している範囲内でしか打刻することができないように設定することができます。GPS打刻により、不正打刻を防ぐことができます。

顔認証:端末のカメラで顔を認証することで打刻することができます。顔のデータを溜めて、モチベーションを管理することもできます。

メリット02|集計にかかる工数を大幅に削減できる

集計にかかる工数を大幅に削減できることも、勤怠管理システムを導入するメリットのひとつです。

複数の事業所があると、月末に各事業所から勤怠データを集めなければならず、その作業だけで、かなりの時間がかかります。

また、勤怠データを集め終わると、集めたデータをエクセルに入力する必要があります。大企業の場合は、勤怠データをの集計が完了するまでに1週間かかる人事担当者も少なくありません。

勤怠管理システムを導入すると、これらの作業がすべて自動でおこなわれるようになるため、大幅な工数削減になります。

▶勤怠の締めとは?作業効率化の方法や工数削減の事例を紹介

メリット03|リアルタイムの勤怠データを把握することができる

先ほどお伝えした通り、従業員の勤怠データは自動で集計されます。そのため、従業員の勤怠情報をリアルタイムでの管理が可能です。

リアルタイムで勤怠データを確認できると、残業が多い従業員に対してヒアリングや注意喚起をおこなって残業時間の上限を超過することがないように調整することができます。過度な負担をかけないことで、生産性の向上や離職防止を図ることが可能です。

また、各従業員に残っている有給休暇の日数もすぐにわかるため、年5日間の有給取得の確認も簡単におこなうことができます。

メリット04|労働法改正にも対応できる

法改正が実施されると、企業の労働条件を変更しなければいけません。そして、その労働条件に合わせて勤怠の管理も変更する必要があります。

クラウド型の勤怠管理システムであれば、法改正に合わせて自動でアップデートされるため、設定などを変更する必要はありません。常に最新の状況をキープできるため、知らないうちに法律違反して、罰則を受けることを防止できるでしょう。

『労働基準法改正』についてもっと詳しく

▶︎労働基準法総まとめBOOK|法改正から基本的な内容まで分かりやすく解説!

メリット05|アラート機能によって、従業員の打刻忘れなどの未然防止

勤怠管理システムには、アラート機能が実装されています。従業員が打刻をおこなうのを忘れていると、通知が届くため、管理者がわざわざ確認する必要はありません。また、申請書を承認してもらうときに、承認者が承認を忘れていると、アラートの通知が届きます。承認までの時間が短くなり、スムーズに作業をおこなうことができます。

メリット06|人事戦略への勤怠データの活用

集めた勤怠データは人事戦略にも活用できます。たとえば、従業員の平均残業時間や有給休暇消化率は採用活動に活用できます。

平均残業時間や有給休暇率を正確に把握していると、求職者からの質問にいつでも答えられますし、求職者に従業員を大切に思っている企業だという印象を与えることができるでしょう。

メリット07|業務効率化やペーパレスによるコスト削減

クラウド型勤怠管理システムを導入すると、従来の勤怠管理業務を効率化することができます。管理者だけではなく、申請書の承認者や従業員の工数削減にもつながるでしょう。

今まで必要だった残業申請書などの申請をオンラインででおこなうこともできます。紙の書類を作成する必要がなくなるため、印刷費の削減やペーパーレス化を図ることも可能です。

※参考:クラウド型勤怠管理システムとは?導入メリット・選定のポイント

メリット08|外国人労働者の勤怠管理も英語でできる

昨今では、外国人労働者を多く雇い入れる企業も増えてきました。

ここで、最初の壁になるのはやはり「言語の壁」です。

日常会話は不自由なくできたとしても、用語が文字で並んだときに外国人労働者の方に混乱を生じてしまうことは起こり得ます。

しかし、勤怠管理システムの多くは言語設定ができるため、英語しか話せない従業員がいたとしても円滑に勤怠管理をおこなうことができます。

中には在留資格・期限のアラート機能がある勤怠システムも存在しますので、自社の従業員形態に合わせたシステム導入をしっかり検討しましょう。

9. 実際の企業課題を勤怠管理システムの活用で解決した事例

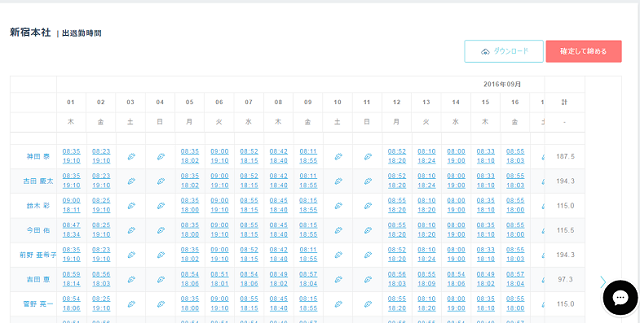

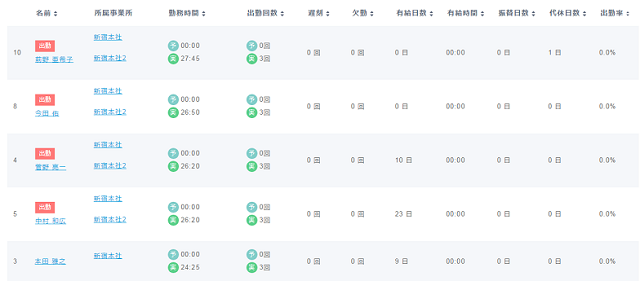

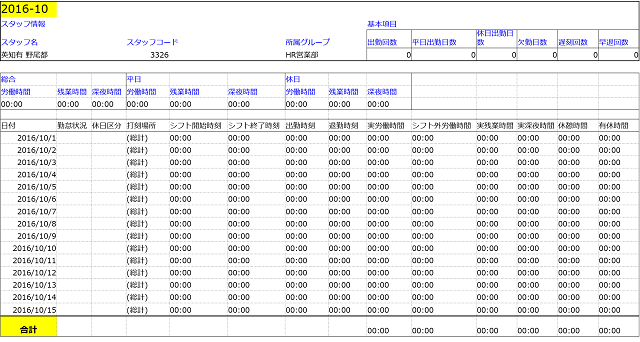

ここでは、勤怠管理システムの活用例として、勤怠管理システムの簡単な利用イメージを『ジンジャー勤怠』を用いてご紹介させていただきます。

CASE1.正確な勤怠管理ができなかったが、システム導入により一元管理が可能に|有名スタートアップIT企業

課題

会社が立ち上がって間もないタイミングだったため、勤怠管理の制度もあいまいになっていました。従業員は労働時間を固定で計算するみなし労働時間制を採用、アルバイトはExcelで自己申告するというスタイルをとっていたため、正確な勤怠管理ができていませんでした。

勤怠管理システムで解決できること

まず、勤怠管理で必須なのは、従業員の出退勤の打刻です。勤怠管理システムを導入することにより、PC、ICカードを使用するスタンダードな打刻はもちろんのこと、タブレット・スマホを利用した打刻、GPS、Bluetooth、チャットアプリでの打刻など、就業環境に合わせて簡単に打刻することができます。

さらに打刻した勤怠データは一覧画面で確認することができ、誰がいつ出勤・退勤したのか、出勤人数、残業時間、勤怠時間までもがリアルタイムで管理することができます。それにより、正確な勤怠管理が可能になるだけでなく、さまざまな雇用形態も一元で管理することができます。

CASE2.Excelでおこなっていた勤怠管理の工数が大幅削減!|大手飲食店

課題

もともと勤怠管理をExcelでおこなっていましたが、店舗数が増えるに伴い勤怠データの集計にかかる工数も比例して増加してしまうというジレンマを抱えていました。特に店舗間移動があるスタッフの勤務時間を集計するために各店舗への確認を取る作業が大変で、毎月勤怠を確定させるまでに大変な工数がかかっていました。

勤怠管理システムで解決できること

どこの所属のどの従業員が、どのくらい出勤して、どのくらいの勤務時間働いているかが、予実とともに一元で管理することが可能です。さらに有給の残日数や、振替日数、代休日数の把握も簡単におこなうことができます。

また、シフトを作成に関しても、操作のしやすさを重視した管理画面で誰でも簡単におこなえます。従業員からの希望シフトも1クリックで集められ、効率的なシフト作成が可能です。

さらに、従業員個別の詳細のデータを確認することもでき、日ごとの勤務状況の把握も容易におこなうことができます。CSVにして出力することもできるため、紙ベースでの連携も可能です。

『勤怠管理システムでシフト管理』をもっと詳しく! ▶はじめての勤怠管理★ジンジャー勤怠 機能紹介シリーズ<シフト管理機能>

CASE3.離職しそうな従業員を事前に把握できるようになり、離職率低下につながった|広告代理店

課題

退職者の割合をいかに減らしていくかが、会社の課題としてあり、そのためのリテンション施策を考えていましたが、退職リスクのある従業員をどう割り出せばいいのか、大きな悩みとなっていました。

勤怠管理システムで解決できること

従業員の勤怠管理データから個別の傾向値を導き出し、エンゲージメントをAIが分析します。モチベーションが下降傾向にある従業員をいち早く察知、人事担当者へアラートを出すことができます。これにより、退職などを未然に防ぐリテンション対策を効果的に実施できるようになり、離職率の低下へとつなげ、人事戦略・組織力強化を実現することができます。

10. 勤怠管理を行う際の注意点

勤怠管理を行う際には、雇用形態が異なる人に対してそれぞれ適切に対応する必要があります。

ここでは、勤怠管理を行う際の注意点について2つ解説します。

10-1. 扶養の範囲内で働きたい社員への対応

パートやアルバイト等で働いている場合は、扶養の範囲内で働くことを条件としている人もいます。

従業員の希望を聞いたうえで、103万円、もしくは130万円を超えないように勤務調整をすることが求められます。

また、毎月の収入が変わらない場合は、対処できるため問題にはならない可能性が高いです。

しかし、繁忙期で予想以上に長時間労働になったり、シフトが急変したりした場合は、月末の集計を待たずに総労働時間について問い合わせが来る可能性があります。

労働時間数についての照会があった際には、雇用主は確実に回答できるような状態にしておくことが、従業員を不安にさせないためにも大切でしょう。

10-2. テレワークの従業員の勤怠管理

テレワークの場合、出社することがないため、従来のタイムカードやICカードを用いて勤怠管理をすることはできません。始業時・終業時にメールやチャットで報告してもらう、勤務時間をスプレッドシートに記入してもらうなど、出社しなくても勤怠管理できる方法を検討しておく必要があります。

オンライン上で打刻できる勤怠管理システムを導入するのもおすすめです。パソコンやスマートフォンから打刻できるため、自宅や外出先からでも簡単に勤怠報告をおこなえます。勤務時間や残業時間を自動で集計してくれるため、管理の手間もかからず、労務に関する業務を大幅に効率化できるでしょう。

11. 勤怠管理システムを導入して業務を効率化しよう!

いかがでしたでしょうか。

勤怠管理をしっかりとおこなうことは、自社の従業員や自社そのものを守ることにつながります。そして確実にかつ従業員、管理者双方にとって効率的に勤怠管理をおこないたいと考えている人事の方も少なくないのではないでしょうか。

勤怠管理システムを導入・活用することで、勤怠情報がリアルタイムで一元管理でき、残業状況や人件費の算出が容易にできます。また給与システムとの連携も可能で、「月末・月初に勤怠データを集計して給与計算をおこなうことに手間がかかる」といった悩みも解消されます。

勤怠管理にお悩みの人事担当者の方は、以下の記事なども参考にしながら導入をご検討してみてはいかがでしょうか。

関連記事:勤怠管理システム53サービス比較!特徴・料金・機能・メリットを紹介