働き方改革やコロナ禍でテレワークが普及し、勤怠管理が難しくなってきた企業も多いのではないでしょうか。

従業員の給与を正確に計算するためには、まずは労働時間や勤務時間の言葉の定義を知っておく必要があります。

今回は、勤怠の正しい計算方法と、勤怠管理をおこなう際のおすすめツールに関して紹介します。

関連記事:勤怠とは?勤怠管理の目的や具体的な方法、注意点について解説

「打刻まるめの労働時間集計ってどうやるの?」「そもそも打刻まるめは問題ない?」という疑問をおもちではありませんか?

当サイトでは、打刻まるめをしている場合の労働時間の計算方法や、正しい残業代の計算方法、打刻まるめが違法となる場合について解説した資料を無料配布しております。

「打刻まるめでの正しい集計方が知りたい」「自社の打刻運用に問題がないかを確認したい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 勤怠の計算をする前に知っておきたいこと

人事や労務の担当者となれば、従業員の勤務状況を正しく管理するために触れる機会が多いのが「勤怠」だと思います。

従業員の雇用形態に応じて、適切な勤怠管理の手法が異なり、勤怠管理をおこなう際には、自社の規模や働き方の傾向を理解し、自社にあった勤怠管理の手法を導入することが重要です。

関連記事:勤怠管理の法律上のルールとは?違反した場合や管理方法について

1-1. 勤務時間と労働時間の違い

勤怠の計算をする際には、まず法律で定められている「労働時間」の定義について覚える必要があります。

まずは、よく混同されがちな「労働時間」と「勤務時間」の違いについて紹介します。

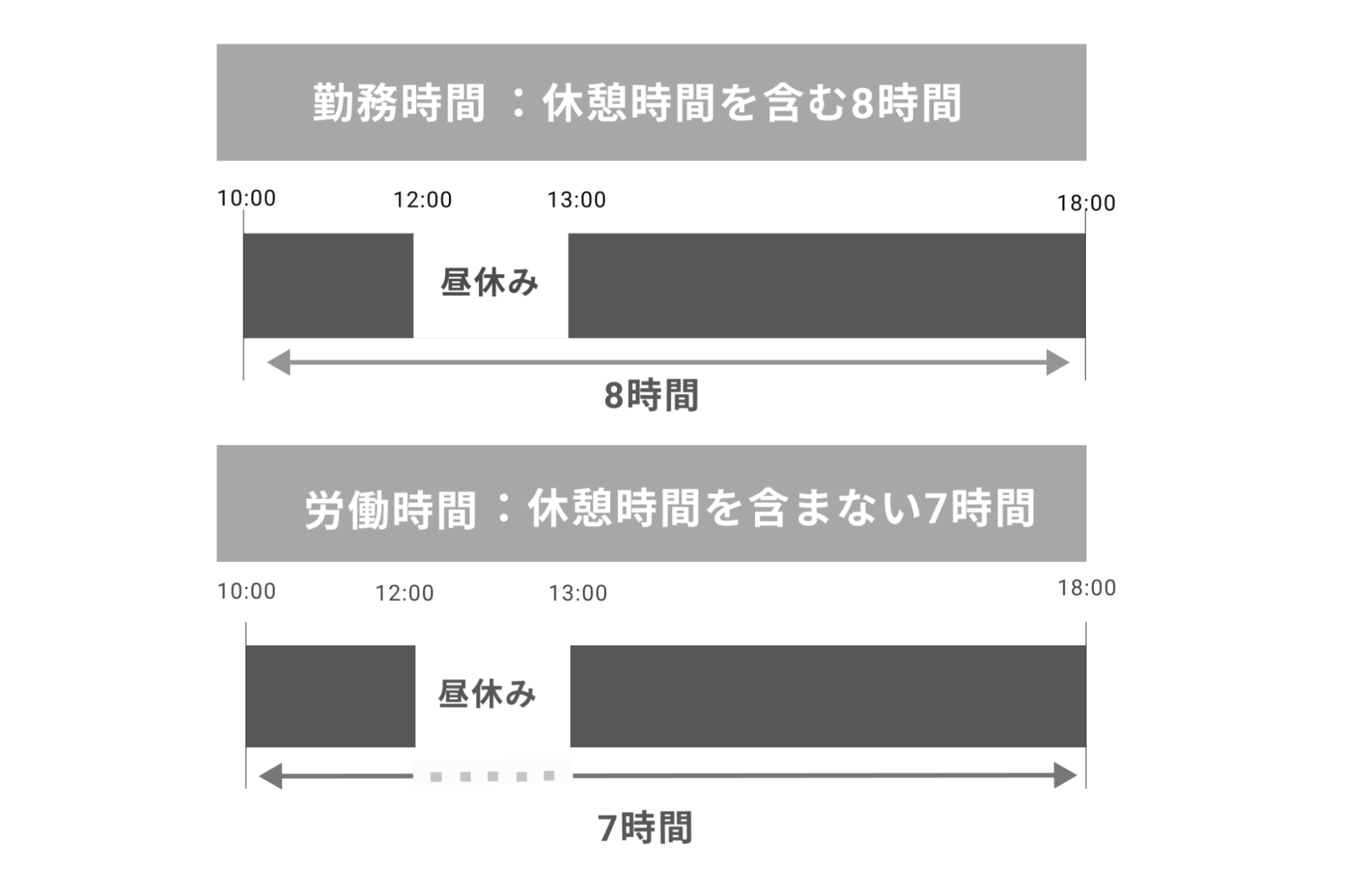

- 『勤務時間』

企業の始業時刻から終業時刻までの時間のこと。通常は就業規則に定められており、始業時刻が10:00、終業時刻が18:00であった場合、勤務時間は8時間となる。 - 『労働時間』

勤務時間から休憩時間を差し引いた時間のこと。勤務時間が8時間で、休憩時間が1時間与えられている場合だと、労働時間は7時間になる。

このように、勤務時間と労働時間には明確な違いがあります。

勤怠の計算をする際には、丸め計算や労働時間の種類についても正しく理解しておきましょう。

1-2.月単位では丸めて勤怠計算できる

企業が勤怠管理をする際は、基本的に1分単位で細かく計算しなければなりません。

ただし、月単位では例外で、1カ月分の残業時間を計算する際には、端数を丸めて計算できます。長期的なスパンで厳密な計算をすると勤怠管理や給与計算の処理が複雑化するため、1カ月分の残業時間の算出に関しては、30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げて労働時間を集計することが可能です。

なお、注意点として端数処理をする際には従業員全員に統一したルールを適用させることが重要です。給与計算を曖昧にしてしまうと、労働トラブルに発展するケースもあるため、労使協定や就業規則を明確にしておきましょう。

関連記事:勤怠管理における丸め処理とは?設定する際の注意点も解説

1-3. 勤怠計算における労働時間の種類

労働時間には、従業員が働く時間を示す「所定労働時間」と労働時間の上限を示す「法定労働時間」などがあります。

ここでは、法律で定められている労働時間の種類に関して紹介します。

1-3-1. 所定労働時間

所定労働時間は、企業ごとに定められた「従業員が働く時間(労働時間)」のことを表しています。

主に、就業規則や雇用契約書などに記載されており、休憩時間を除く始業から終業までの時間を指し、企業ごとに定めることができます。

法定労働時間内で自由に設定が可能です。

1-3-2. 法定労働時間

法定労働時間とは、労働基準法で定められている労働時間のことです。

具体的には、労働基準法32条に以下のように記載されています。

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

引用;労働基準法

実際に働くことができる上限の時間であり、労働基準法で「1週間の労働時間は、週40時間、1日8時間以内」と規定されています。

会社は個々の労働者に対して、労働基準法のルールに則って、労働時間を適切に管理することが大切です。

1-3-3. 実労働時間

実労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令に従って、実際に労働している時間のことです。

企業の規定で定められた従業員の始業から終業の時間を表す「所定労働時間」と「残業時間」をプラスして、実際に労働した時間を表しています。

1-3-4. 拘束時間

拘束時間とは、実際に働いている時間と、休憩の時間をすべて足した時間のことです。

休憩時間も含まれているため、会社の監督下にいる時間として「自由を拘束されている時間」として考えることができます。

1-4. 勤怠計算における休憩時間

休憩時間のルールは、労働基準法34条に規定されています。

34条1項によれば、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えなければいけないと考えられてます。

労働基準法34条1項(休憩) 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

引用;労働基準法34条

関連記事:勤怠管理をする上での休憩時間の決まりとは?トラブル例や注意点を解説

1-5. 勤怠計算における残業時間

残業は、法的には時間外労働と言われ、「法定内残業」と「法定外残業」があります。法定内残業は所定労働時間を超えているが、法定労働時間を超えていない残業のことです。

また、法定外残業は法定労働時間を超えた残業のことです。法定外残業については1時間当たりの基礎賃金に25%を乗じた割増賃金を支払うことが必要なので、企業側は残業時間を法定内残業と法定外残業に分け、正しく集計することが求められます。また、残業時間の計算を15分単位でおこなうことは、法律で禁止されています。

第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その金額を支払わなければならない。

引用 E-Gov|労働基準法

この法律に基づくと、15分単位で残業代を計算している企業は全額支払いの原則に反していることになります。定められた労働時間を1分でも超過した際には、定時以降に働いた時間を算出してすべての時間に対する給与を従業員に支払うことが必要です。

仮に、15分単位の切り捨てによる残業代計算を行った際には、三十万円以下の罰金が課されるため、注意しましょう。

2. 勤怠計算を正しくおこなう方法

企業ごとの就業規則や従業員の雇用形態に合わせた労働時間の正しい計算方法について紹介しました。

ここでは、会社の働き方に合わせた労働時間の計算方法の手順を紹介します。

関連記事:勤怠計算を正しくする方法は?15分単位の計算の違法性も解説

2-1. 残業が発生した場合の勤怠計算方法

「週40時間、1日8時間」の法定労働時間を超えて働くと、「残業」となります。

残業に対して発生する賃金は、1時間あたりの賃金の25%増となり、「1時間あたりの賃金(時給)×1.25(割増率)×残業時間」で算出します。

1時間当たりの賃金は、「月給÷所定労働時間÷所定労働日数」で求めます。なお、月給には、家族手当・通勤手当・住宅手当などは含まれません。

2-2. シフト制の場合の勤怠計算方法

シフト制は、1週間単位・1ヵ月単位・1年単位と期間ごとに労働時間が決められています。

わかりにくいのは、残業の考え方や数え方です。たとえば、1年単位の変形労働時間制では、就業規則で定めた所定労働時間を超えるときに残業が発生します。

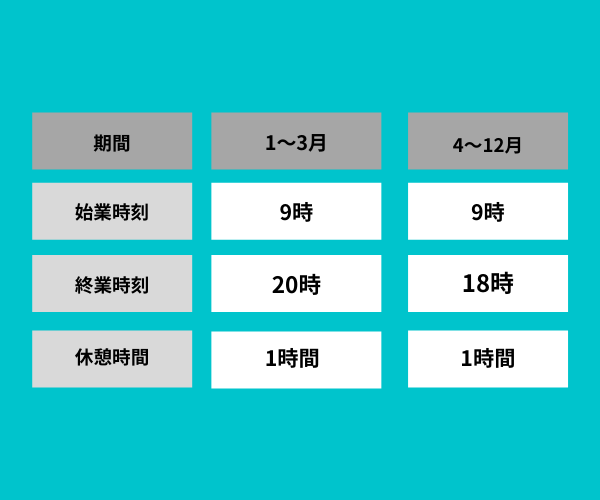

以下の条件を例として考えてみましょう。

期間や変形労働時間の図(下記)では、労働時間を1~3月は10時間・4~12月は8時間と定めています。

1~3月中の労働日に、21時まで労働した場合は1時間の残業です。20時まで働いても就業規則に則った所定労働時間のため、残業は発生しません。

しかし、4~12月に20時まで働いた場合は、2時間の残業が発生します。残業を数えるときのポイントは、就業規則に定めた所定労働時間を超えるかどうかです。

ただし、労働時間の繰り上げや繰り下げはできません。1時間残業した翌日に1時間早く退勤したからといって、残業しなかったことにはできない点に注意しましょう。

2-3. 早退や遅刻があった場合の勤怠計算方法

基本的な賃金の支払いについては、労働基準法第24条で「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」とされています。

たとえば、従業員が9時出勤のところを10時に出勤し、9時から1時間分の労働力を提供していない場合にその分の賃金を支払う義務はありません。つまり、従業員が労働をしていない時間は、企業も賃金を支払う必要はないということです。

また、早退や欠勤した場合もノーワークノーペイの原則が同じように適用されます。従業員が遅刻早退、もしくは欠勤し企業に労働力を提供していない時間分は給与を支払わなくても問題ありません。

計算方法についての法律上の絶対的なルールはありませんが、「1時間当たりの賃金(時給) × 遅刻した時間」といった式で計算するのが一般的です。1時間当たりの賃金は、「月給 ÷ 所定労働時間 ÷ 所定労働日数」で求めます。たとえば時給1,500円で働く従業員が2時間遅刻した場合は、「1,500円 × 2時間 = 3,000円」と計算して給与から差し引きます。

関連記事:勤怠控除を正しく理解|計算方法、運用の注意点を解説!

2-4. みなし労働時間制の場合の勤怠計算方法

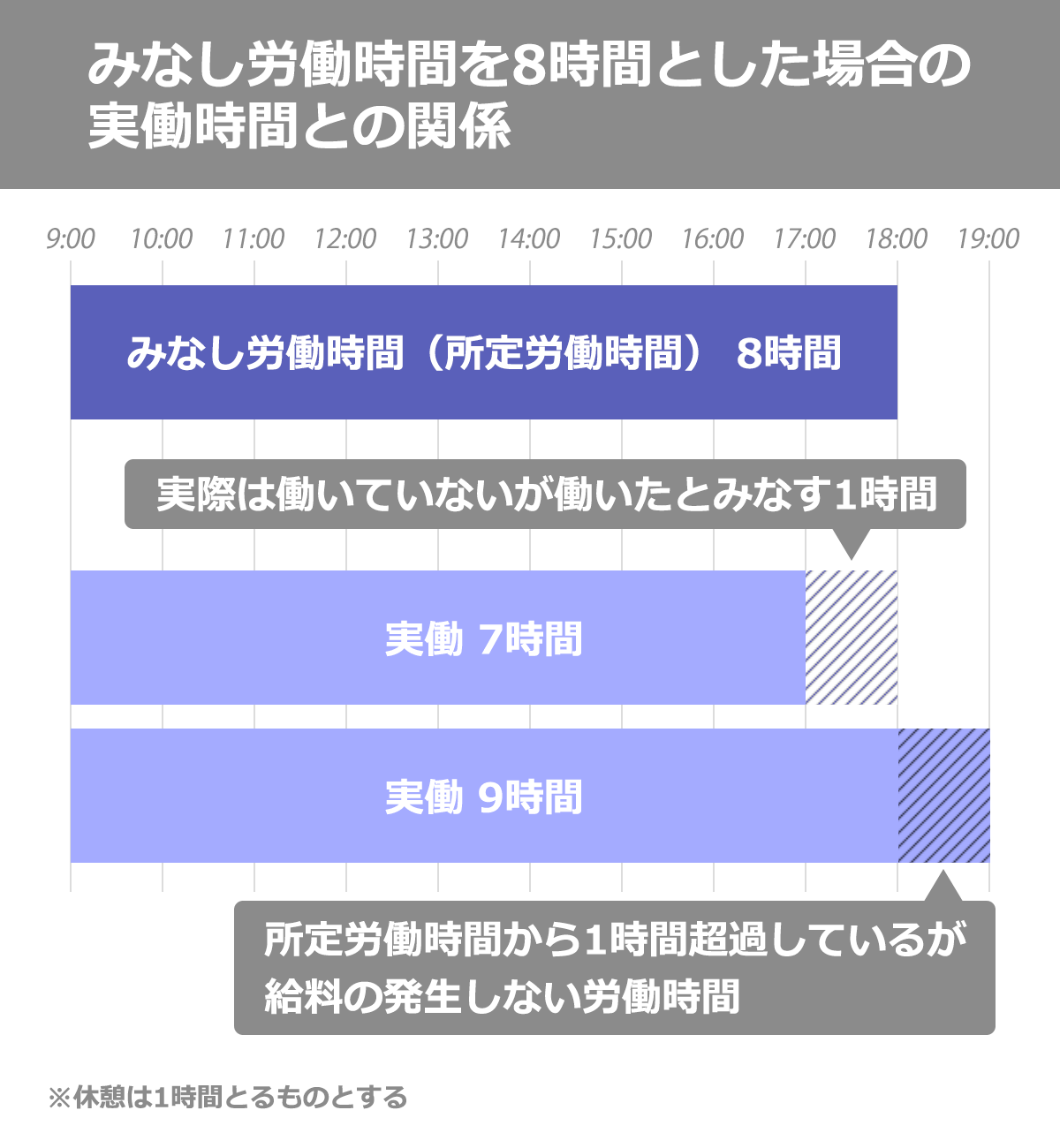

みなし労働時間制とは、実際に働いた時間にかかわらず、1日の所定労働時間分働いたとみなす制度のことです。

たとえば、所定労働時間が8時間の場合、実際は7時間しか働いていなくても、8時間働いたものとみなされます。この際、給与が1時間分減額されることはありません。

一方、実際は9時間働いていても、8時間しか働いていないとみなされるため、超過した1時間分の残業代は発生しないことになります。

みなし労働時間制は、所定労働時間に即した制度であり、実際に働いた時間が会社で決めている時間を過ぎても過ぎなくても残業代は発生しません。

2-5. フレックスタイム制の場合の勤怠計算方法

フレックスタイム制は、労働者が労働すべき時間を定めることのできる制度です。

たとえば、清算期間を1ヶ月とし、清算期間中に労働すべき時間(総労働時間)は155時間といった形で利用されます。

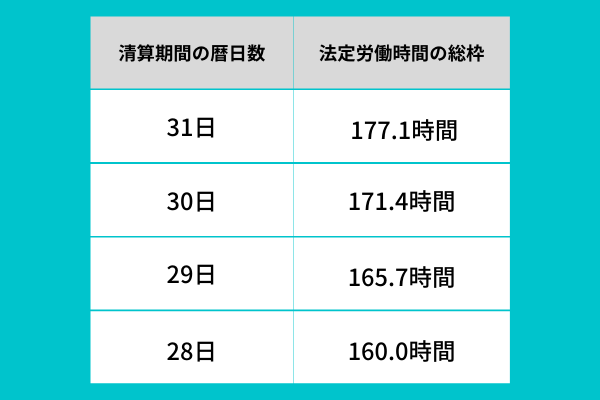

フレックスタイム制では、清算期間中の法定労働時間の総枠内で、総労働時間を決定します。

法定労働時間の総枠の計算方法は、下記のとおりです。

清算期間が1ヵ月以内の法定労働時間の詳細は以下になります。

労働者は、1ヵ月の総労働時間(働くべき時間)の範囲内で、実労働時間(実際に働いた時間)を調整します。なお、特別処置対象事業場では、週の法定労働時間が例外的に44時間となるため注意しましょう。

3. 勤怠計算を効率化するための方法

正しく勤怠を計算するには、従業員の出退勤や勤務時間を正確に管理する必要があります。勤怠管理する方法はいくつかありますが、企業の規模や従業員数等によって適した管理方法は変わってくるでしょう。そのため、自社に最適な管理方法は何か検討した上で、最適な方法を選択する必要があります。

ここでは、3つの勤怠管理の方法とメリット、デメリットについて解説します。

関連記事:勤怠の締め作業にかかる負担を軽減するには?|効率化の方法と工数削減の事例をご紹介

3-1. 出勤管理表での勤怠計算のメリット・デメリット

出退勤、休憩時間を従業員が管理表に記録して管理者に提出します。

管理者は提出された記録を集計して、給与計算などを算出します。

3-1-1. メリット

紙の出勤簿であれば紙と筆記用具があればすぐに運用を開始できます。

そのため、導入時にコストがかからない点が魅力です。

勤怠管理用のテンプレートが印字された用紙を従業員人数分用意すれば、その日のうちから勤怠管理を始めることができます。

3-1-2. デメリット

管理者は勤務時間の合計を計算する必要があります。

また、抜け漏れが発生したり、提出された記録が本当に正しい内容なのか確認するのに手間がかかってしまいます。

3-2. エクセルでの勤怠計算のメリット・デメリット

エクセルでの勤怠管理にも、メリットとデメリットの両方が存在します。

導入はしやすいものの、会社の規模が大きくなるほどデメリットを感じるケースも多いでしょう。自社の状況を踏まえて、判断してみてください。

3-2-1. メリット①コストがかからず導入しやすい

新しい勤怠管理システムを導入するには、初期費用や月額の料金などがかかります。

その点、エクセルであれば最初からパソコンに入っている場合も多く、費用がかからない場合が多いです。

そのため、非常に低いハードルで勤怠管理表を導入することができます。

3-2-2. メリット②カスタマイズが自由自在

エクセルは好きなようにカスタマイズできる点も魅力的です。

自社や人事部が使いやすいようにカスタマイズしていけば、自社の体制にもマッチした使いやすいエクセルの勤怠管理表ができあがります。

就業規則が変更になった際も、すぐにカスタマイズすることができるので、すばやく対応することができます。

3-2-3. デメリット①工数が増える

エクセルによるタイムカード集計では、人事担当者の勤怠管理にかける「工数」が多くなることも見逃せません。

エクセルを自社仕様へカスタマイズする工数、タイムカードのデータをエクセルへと入力する工数など、作業数は格段に多くなります。また、手動作業には、作業後のチェック作業が必要となるでしょう。

従業員一人ひとりの集計データを再チェックすると膨大な工数となり、コア業務に支障をきたします。

3-2-4. デメリット②さまざまな働き方の対応に限界がある

タイムカードやエクセルを使った勤怠管理では、さまざまな状況への対応力が不足しがちです。近年はワークスタイルが多様化し、働く場所も社内とは限りません。

たとえば、在宅ワーク従業員の場合です。タイムカード方式では在宅ワークでの打刻が難しく、対応に困難が生じるでしょう。

また、フレックス勤務が導入されている企業では、対応するために複雑なエクセル計算式が必要となるケースもあります。

3-3.勤怠管理システムでの勤怠計算でのメリット・デメリット

勤怠管理システムを導入することで、効率的に勤怠管理を行うことが可能です。

計算が自動化されているツールとして多くの企業で導入されています。

3-3-1. メリット ①勤怠管理の手間が減る

紙のタイムカードを使用した勤怠管理の場合は、人事や経理の担当者が手作業で集計しなければなりません。

手間がかかるだけではなくて、手書きであるため書き間違いが起こる可能性もあります。

勤怠管理システムを使用することで、簡単なボタン操作で出退勤時間の打刻がおこなえます。

また、手入力の必要がないため、日々の勤怠の記録が手軽にできます。

管理者が集計する手間を減らせることも大きなメリットです。リアルタイムで集計できるため、従業員ごとの勤務状況を把握して業務量を調整したり、効率よく作業するように指導したりもできるでしょう。

3-3-2. メリット ②不正な打刻を防止できる

自己申告制の勤怠管理の場合、本来とは異なる不正入力をしたとしても気づかれないこともあります。

また、タイムカード等の出退勤だとしても、同僚や後輩に代わりに打刻してもらうケースもあります。

不正を防止し、正確な時刻で勤怠記録するためには勤怠管理システムが有効です。

web上で打刻を行い、不正なIPアドレスからの打刻を防止できます。

3-3-3. メリット ③集計ミスを防げる

集計作業を手作業でおこなうと、集計ミスが発生する可能性があります。

エクセル等の表計算ソフトを使用した場合でも複雑な計算式を用いた際に集計ミスが生じることもあります。

勤怠管理システムでは残業時間等をシステムが自動集計してくれるため、ヒューマンエラーを防止可能です。

手作業による集計ミスを防ぎ、また給与計算ソフトと組み合わせることによって給与計算も可能となります。

3-3-4. デメリット①従業員が操作に慣れるまでに時間がかかる

勤怠管理システムと表計算ソフトは異なる点が多いため、慣れるまでに時間がかかることもあるでしょう。

ただし、使いやすいインターフェースの勤怠管理システムを選んで導入すれば、慣れるまでにそれほど長い期間はかかりません。

また、導入から運用までのサポートが充実している勤怠管理システムもあるため、わからないときは問い合わせるとよいでしょう。

3-3-5. デメリット②導入費用がかかる

基本的に勤怠管理システムを導入すると、月額利用料金が発生します。

ただし、料金は1社員あたり数百円です。

そのため、導入することでもたらされる人件費削減や生産性の向上を考慮するとプラスのことが多いでしょう。

3-4. おすすめの勤怠管理の方法は?

直行直帰やテレワークなど、ワークスタイルの多様化により、タイムカードによる労務管理が難しくなってきていることから、企業規模に関係なく勤怠管理システムの導入が進んでいます。

特に最近は、導入が簡単でソフトウェアのインストールが不要なクラウド型の勤怠管理システムを導入する企業が増えています。

金額はもちろん重要ですが、自社の就業形態に合うか、そして従業員が使いやすいか等、さまざまな観点から比較検討した上で導入を考えてみてはいかがでしょうか。

また当サイトでは、タイムカードを用いた労働時間集計で起きうる課題とシステムを用いた解決方法などをまとめた資料を無料で配布しております。

集計作業の手間や書き写しなどで生じる人為ミスなどを気にせず業務を行えるようになりますので、勤怠管理や集計業務でお困りのご担当者様は、こちらから「労働時間の集計マニュアル」をダウンロードしてご確認ください。

https://hrnote.jp/contents/contents-558/

4.勤怠計算システムを導入するのが適しているケース

以下のような状況に該当する場合は、勤怠計算システムを導入するのがおすすめです。それぞれのケースについて、順番に見ていきましょう。

4-1.従業員数が多い

従業員数が多い場合は、勤怠計算システムを導入するとよいでしょう。スタートアップ企業や小規模な企業の場合は、エクセルや出勤管理表を使って管理しても、それほど手間はかかりません。一方、従業員数が多い大企業になると、エクセルや出勤管理表では限界があります。集計や計算の手間がかかるのはもちろん、転記ミスなどが発生しやすくなるため、早めに勤怠計算システムを導入するのがおすすめです。

4-2.リモートワークを採用している

リモートワークを採用している企業にも、勤怠計算システムが適しています。パソコンやスマートフォンから打刻できるシステムも多く、自宅からでも簡単に始業時刻や終業時刻を記録できます。メールや電話で報告する手間も省けるため、業務効率化につながるでしょう。

4-3.外回りのスタッフが多い

営業や打ち合わせなどで外出するスタッフが多い場合は、勤怠計算システムが最適です。外出先からアプリで打刻できるシステムも多いため、わざわざ会社に戻るような無駄な移動は発生しません。決まったタイミングで休憩時間を確保できない場合でもしっかりと記録できるため、スタッフの働きすぎや法律違反を防止できます。

5. 勤怠計算はシステムを使って効率よく進めよう!

最近は労働環境を取り巻く世間の目が一層厳しくなっています。

企業側には、勤務時間や労働時間を正確に計算・管理し、法律で定められた労働時間の中で従業員が安心して働ける環境作りをおこなうことが求められています。

自社の状況にあった勤怠計算をおこない正確な勤務時間の把握をおこないましょう。

「打刻まるめの労働時間集計ってどうやるの?」「そもそも打刻まるめは問題ない?」という疑問をおもちではありませんか?

当サイトでは、打刻まるめをしている場合の労働時間の計算方法や、正しい残業代の計算方法、打刻まるめが違法となる場合について解説した資料を無料配布しております。

「打刻まるめでの正しい集計方をが知りたい」「自社の打刻運用に問題がないかを確認したい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。