電通の過労自殺事件を受けて、労働局も違法な長時間労働やサービス残業の摘発にいよいよ本腰を入れて動き出したようです。ますます、勤怠管理や労務管理が企業にとって重要になってきます。

本記事では、「勤怠管理や労務管理について」「労務管理・勤怠管理に関する判例」をご紹介します。

目次

1. 勤怠管理とは

勤怠管理とは、従業員の就業日数や残業時間などの勤務状況を把握・管理することです。

勤怠管理をおこなうことで、従業員に過度の負担がかかっていないか、労働基準法に違反していないかなどを確認することができます。従業員の過度の負担は、生産性の低下や離職懸念につながるので、調整する必要があります。

勤怠管理の方法は、従来タイムカードでおこなうことが多かったです。しかし、近年は働き方改革の影響もあり、曖昧な勤怠管理ではなく、正確な勤怠管理が求められています。そのため、勤怠管理システムなどのITツールを導入している企業も増えてきています。

2. 労務管理とは

労務管理とは、労働に関する事務処理のことです。

従業員が安心して働くことができる環境を整えることが労務担当者の役割です。たとえば、従業員の社会保険・労働保険などの手続きです。保険に加入していなければ、従業員は病気になったときに病院に行くことができず、安心して働くことができません。このような事態を防ぐために、労務担当者がいます。

具体的な業務は下記の通りです。

【労務管理業務】

- 労働契約の締結

- 労働条件の変更・管理

- 就業規則などの管理

- 社会保険・労働保険の手続き

- 勤怠管理

- 給与・賞与の計算

- 健康管理

3. 勤怠管理と労務管理の違い

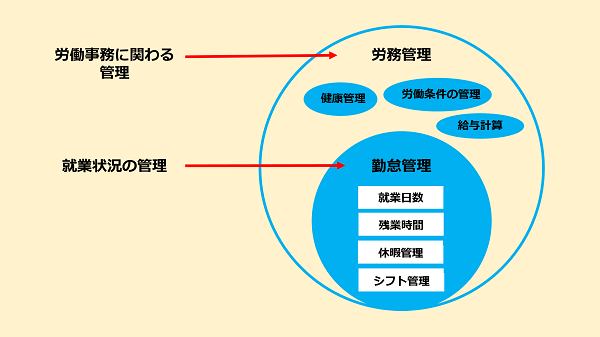

企業の従業員の管理業務は、大きく2つに分けることができます。それが「労務管理」と「人事管理」です。労働事務に関わることは労働管理で、人事業務に関わることは人事管理という風に分けることができます。

その労務管理の中の一つに、勤怠管理があります。そのため、勤怠管理は広義で労務管理です。

4. 勤怠管理に関する判例

4-1. みなし労働時間制に関する判例|ほるぷ事件

営業社員を抱える多くの会社では外回りをしている営業職に「事業場外労働に関するみなし労働時間制」を採用しているのではないでしょうか。

念のためこの制度について補足しておくと、従業員がその労働時間の全部もしくは一部がオフィス外でおこなわれており、使用者である上司などの管理者もその者の労働時間の全体像を細かく把握していない(指揮命令もしていない)時には、そのオフィス外での労働時間は実際に何時間働いていようと、あらかじめ労使間で決めた労働時間数(例.8時間)働いたものと「みなす」制度のことを言います。

ただ、この「ほるぷ事件」では実際にオフィス外でおこなわれた勤務の一部が「事業場外労働」としてみなすことが許されませんでした。この事件で訴えられた会社は書籍の訪問販売営業を主としておこなっていたのですが、ある時、訪問販売ではなく展覧会を開くことになりました。

会社としては展覧会とはいえオフィス外での労働なので、「事業場外労働」としてみなそうとしたのですが、従業員は展覧会での業務はそもそも場所も時間も限定されており、また接客をしている時間以外の時間もずっと待機をしていて休憩も取れなかったとして「事業場外労働」ではないと反論し、訴訟に至りました。

結果として「展覧会での勤務時間は会社も把握が可能であったはず」として会社には「みなし」の労働時間ではなく実労働時間分の支払いが命じられることとなったのです。

なお、現代も当たり前のように多くの企業で活用されているこの「事業場外労働に関するみなし労働時間制」ですが、この制度が制定されたのはまだ携帯電話も普及していなかった昭和の時代です。一方現代ではスマートフォンやWi-Fi等の普及によりそもそもオフィス外の就業を会社が把握するのが難しいとはいえなくなってきています。

「事業場外労働に関するみなし労働時間制」を採用している企業は、実際のところ「営業社員の行き先や労働時間を管理している、あるいは管理できる状況にある場合はこの制度の適用が否定されるかもしれない」ということを注意しておきましょう。(筆者の個人的意見としては、すでにこの制度そのものが時代遅れであると考えますが・・・。)

4-2. 勤怠データが勤務実態と合致しているのかが焦点に|マツダ事件

皆さんの会社では勤怠管理をどのような形でやっていますでしょうか?タイムカードや自己申告制など様々な方法を取られていることと思いますが、それらの方法で管理している勤怠データと実態が乖離していないかどうかチェックしておくことが必須です。

何故なら、実際にトラブルになった際には会社の勤怠データ以外のものが証拠として認定されることがあるからです。

この事件もまさにそのような事案です。自動車メーカー大手の部品購買担当者(入社3年目)が過労自殺してしまった事件なのですが、この会社では出勤・退勤の時刻を自己申告で記録させていました。

ところが、自殺が起こった後で調査してみると、実際に自己申告されていた労働時間よりも早い時間や遅い時間にPCをオンにしていた記録、メールを送信していた記録などが発見されました。そこで、裁判所はPCのログが分かる時間についてはPCの電源が入っていた時間などを実際の労働時間と認定することになりました。

勤怠管理は実態と乖離してしまっていては運用してもトラブル時には何の役にも立ちません。今回ご紹介した事例のようにPCのログで判断されることもありますし、従業員が手帳に残していたメモ程度のものでも証拠として認められることがあります。

人事担当者としては、従業員から上がってくる勤怠データが本当に勤務実態と合致しているのか常に目を光らせておくことが非常に重要といえます。

5. 労務管理に関する判例

5-1. 固定残業代の有効性について言及|小里機材事件

残業代を毎月定額で支払っているという会社も多いのではないでしょうか。

ここでご紹介する「小里機材事件」は固定残業代の有効性が争点とされた事件ではありませんが、この判決では固定残業代の有効性について言及されています。判決文によると、固定残業代のうち、基本給に一定額の残業代を組み込むような場合については、

- 基本給のうち、割増賃金に該当する部分がいくらなのか明確にされていること

- 固定で支払う時間分の残業があった時には当然その差額を追加支給すること

以上の2点を固定残業代が有効になるための条件として言及しています。つまり、固定残業代制度を採用する場合、何時間何分でいくらが残業代なのかを明示し、固定部分を超えてしまった時間分については当然追加で残業代を支給する必要があるということです。

5-2. 名ばかり管理職問題の判例|ゲートウェイ21事件

名ばかり管理職問題としては一時期マクドナルドの事件が話題となりましたが、ここでは少しマイナーなこの判例をご紹介します。

社内の管理職に該当した時点で法律上の「管理監督者」として取り扱い、残業代・休憩・休日について考慮しないこととしている会社も多いかもしれませんが、「社内の管理職=法律上の管理監督者ではない」ことに改めて注意しましょう。

そもそも、管理監督者と認められるためには以下の3点を満たしていることが必須となります。

- 会社の経営方針や重要事項の決定に関わり、労務管理上の指揮監督権限を有している

- 出退勤等の勤務時間について裁量を有していること(つまり勤怠は自由)

- 賃金等について一般の従業員と比べてもふさわしい待遇がなされていること

この事件では、結局社内では管理監督者(実際には支店長、という肩書きでした)として取り扱われているものの、その権限は上記基準に照らすと充分なものとはいえず、また勤怠についてはそれほど自由度が少なく、待遇も他の従業員と比べても残業代が支払われないほど充分なものではないとされ、管理監督者として認定されませんでした。(つまり実際の労働時間で残業代等を支払うよう命じられることとなりました。)

6.まとめ

さて、ここまで人事担当者でもあまり知らないであろう判例を4つ紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?

人事担当者として、これらの判例を知っている必要は必ずしもありませんが、これら判例で争点となっているポイントについては知らなかったでは済まされません。いずれの点も行政が臨検に入られれば厳しくチェックされる可能性の高いものとなります。

人事担当者として、社内にこのようにこれまで気づかなかった隠れたリスクがないかどうかこれを機会に細かくチェックしてみてはいかがでしょうか。