企業は従業員を雇ったとき、労働条件を示して雇用契約を結ぶ必要があります。しかし、雇用契約で示された労働条件と実態に違いがあると、労使間で問題が生じる可能性があります。この記事では、雇用契約とは何か、雇用契約締結時に必要となる「雇用契約書」「労働条件通知書」、雇用契約の成立要件、締結方法についてわかりやすく解説します。

雇用契約は法律に則った方法で対応しなければ、従業員とのトラブルになりかねません。

当サイトでは、「自社の対応が適切か確認したい」という人事担当者様に向け、雇用契約の方法から、雇用契約についてよくある質問までをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しております。

雇用契約業務を適切に進めるための参考としてご利用いただけますので、気になった方はこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 雇用契約とは?

民法第623条より「雇用」は、下記のように定義されています。

民法第623条より「雇用」は、下記のように定義されています。

(雇用)

第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。引用:民法623条|e-Gov

つまり、雇用契約とは、労働者が労働を提供し、それに対して使用者が報酬を支払うことを約束した契約を指します。ここからは、雇用契約の役割や、雇用契約と労働契約、業務委託契約それぞれの違いについて詳しく紹介します。

1-1. 雇用契約の目的や役割

雇用契約の大きな目的は、使用者が雇用する際の労働条件を明示し、労使間の同意に基づき契約を交わすことでトラブルを防止することです。また、使用者には、雇用契約が成立した「労働者(一定の条件を満たした)」に対し、次のような保障を与えることが義務付けられています。

- 労働保険・社会保険への加入

- 年次有給休暇の取得

- 長時間労働の抑制

- 使用者の一方的な都合で、労働者にとって不利益な雇用条件に変更することを禁止する「不利益変更の禁止」

- 使用者の一方的な都合で、雇用契約関係を解消できないことを定める「解雇権濫用法理」

このように、雇用契約には、労働者を保護する役割もあります。雇用契約は、労働者であればすべてが対象になります。そのため、正社員だけでなく、パート・アルバイトや契約社員、派遣社員なども雇用契約を結ぶことが可能です。

1-2. 雇用契約と労働契約の違い

雇用契約と似た言葉に「労働契約」があります。雇用契約は「民法」における概念ですが、労働契約は「労働契約法」における概念です。労働契約法第6条によると、労働契約は次のように定義されています。

(労働契約の成立)

第六条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。

労働契約では「使用者に使用される」という表現で定義されているため、雇用契約の定義と少し違いがあります。しかし、雇用契約と労働契約は、ほとんど同じ意味で使われています。

1-3. 雇用契約と業務委託契約の違い

雇用契約と業務委託契約の違いについて気になる人もいるかもしれません。雇用契約と業務委託契約の主な違いは、次の表の通りです。

|

項目 |

雇用契約 |

業務委託契約 |

|

雇用主 |

会社(主従関係) |

なし(対等な関係) |

|

提供 |

労働力 |

成果物もしくは業務の遂行 |

|

指揮命令 |

可 |

不可 |

|

勤務時間 |

制約あり(労基法適用) |

制約なし |

|

賃金 |

給料 |

外注費 |

|

対象者 |

正社員・契約社員・パート・アルバイト・派遣社員など |

個人事業主・フリーランス・自営業・副業など |

このほかにも、雇用契約の場合、対象要件に該当する従業員は、社会保険に加入させなければなりません。一方、業務委託契約の場合、原則として社会保険に加入できないので、自ら国民年金や国民健康保険に加入する必要があります。また、企業と雇用関係にある副業の場合は、業務委託契約ではなく、雇用関係にあてはまります。

なお、業務委託契約には「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の3種類があります。それぞれの違いは、下記の通りです。

|

項目 |

請負契約 |

委任契約 |

準委任契約 |

|

報酬対象 |

成果物 |

業務遂行 |

業務遂行 |

|

成果物の完成責任 |

あり |

なし |

なし |

|

受託者の責任 |

瑕疵担保責任 |

善管注意責任 |

善管注意責任 |

|

法律行為の依頼 |

– |

〇 |

× |

成果物の完成責任があるかどうかで「請負契約」と「委任・準委任契約」に区分することができます。また、法律行為を依頼する場合は「委任契約」、法律行為でない依頼の場合は「準委任契約」となります。このように、雇用契約と業務委託契約には大きな違いがあるので、状況に応じて適切な契約を締結することが大切です。

2. 雇用契約を成立させる方法

雇用契約は、一般的に雇用契約書を作成して従業員に労働条件を確認してもらい、合意を得て、署名捺印をしてもらうことで締結します。ここでは、雇用契約を成立させる方法について詳しく紹介します。

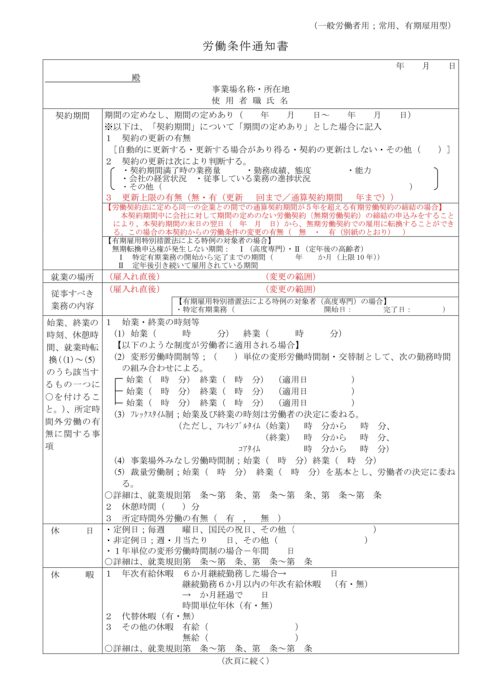

2-1. 労働条件通知書と雇用契約書を交付する

雇用契約は、労使間の合意があれば、口約束でも成立します。しかし、口頭だけでの雇用契約は、後々「そのような労働条件は聞いていない」といったトラブルに発展する恐れがあります。そのため、使用者と労働者の合意があったことを証拠に残すため、雇用契約書を用いて契約を交わすことが推奨されています。また、会社は労働者に対して「労働条件通知書」を交付することが法律で義務付けられているので、雇用契約を成立させる際、労働者条件通知書と雇用契約書を交付しましょう。

関連記事:雇用契約期間とは?契約する期間や書類の保存方法についても解説

2-2. 労働条件通知書と雇用契約書がないのは違法?

労働基準法第15条「労働条件の明示義務」により、労働条件通知書の交付は法律で義務付けられています。また、記載事項も明確に定められているので、法律に従ってきちんと作成・交付することが大切です。

一方、雇用契約書の交付については、法律で定められていません。そのため、発行しなくても違法とはなりません。しかし、雇用契約書は、使用者と労働者の双方が労働条件に合意したことを示す書類であり、トラブルを未然に防止するため作成・交付するのが望ましいです。

(労働条件の明示)

第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。(省略)

関連記事:雇用契約書と労働条件通知書の違いとは?兼用可能?記載事項や作成しない場合の罰則を解説

3. 雇用契約書の法的効力

雇用契約書を用いて雇用契約を締結することで、どのような法的効力が発生するのでしょうか。ここでは、雇用契約書の法的効力について詳しく紹介します。

3-1. 労使双方が雇用契約書の内容に拘束される

雇用契約書は「契約書」という名が付くように、労使双方が労働条件に合意したことの証拠として機能します。たとえば、雇用契約書に「残業なし」と明記しているのであれば、使用者と労働者の両者はこれを遵守する必要があります。このように、雇用契約書を用いて雇用契約を締結することで、その内容に労使双方が拘束されることになります。

3-2. 労働基準法に違反する内容は無効になる

たとえ使用者と労働者の合意があっても、雇用契約書に記載された内容がすべて適用されるとは限りません。雇用契約書の内容が労働基準法に違反している場合、労働基準法第13条により、その部分は無効になり、労働基準法の基準が優先して適用されることになります。

たとえば、雇用契約書に「年次有給休暇は付与しない」と記載しても、労働基準法の要件を満たす労働者に対しては最低日数以上の有給休暇を付与しなければなりません。このように、雇用契約書は労働基準法の基準を守って作成する必要があるので注意しましょう。

(この法律違反の契約)

第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

3-3. 就業規則に違反する内容は無効になる

雇用契約書の内容は、労働基準法だけでなく、労働契約法第12条によって就業規則にも拘束されます。たとえば、「すべての従業員に賞与を支給する」と就業規則に記載されている場合、「当該労働者に賞与は支給しない」と雇用契約書に記載し、雇用契約を締結しても、その内容は無効になり、その従業員に対しても必ず賞与を支給しなければなりません。このように、雇用契約書を作成する際は、就業規則の内容にも注意して作る必要があります。

(就業規則違反の労働契約)

第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

4. 雇用契約書の作成・交付に関する注意点

雇用契約書を作成・交付する際には、いくつかの気を付けるべき点があります。ここでは、雇用契約書の作成・交付に関する注意点について詳しく紹介します。

4-1. 雇用契約書は労働条件通知書と兼用できる

雇用契約書は「労働条件通知書兼雇用契約書」として、労働条件通知書と兼用することもできます。雇用契約書と労働条件通知書は目的や役割が違いますが、内容がほとんど同じになるケースもよくあります。労働条件通知書兼雇用契約書として1枚の書類にまとめれば、事務手続きの負担を減らすことが可能です。

なお、雇用契約書や労働条件通知書兼雇用契約書を発行する場合、労使双方の同意があったことを証明するため、署名・捺印欄が必要になります。民事訴訟法第228条により、本人の署名もしくは押印のいずれかがあれば、文書は真正に成立されたと推定されるため、必ずしも雇用契約書に押印が必要というわけではない点を押さえておきましょう。

(文書の成立)

第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。(省略)

4私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。(省略)

4-2. 雇用契約書の記載事項

雇用契約書は法律で交付が義務付けられているわけではないため、記載事項も明確に決められていません。一方、労働条件通知書の交付は法律で義務付けられており、労働基準法施行規則第5条で記載事項が明確に定められています。たとえば、雇用契約書を「労働条件通知書兼雇用契約書」として交付する場合、法律で定められた記載事項の要件を満たす必要があります。

労働条件通知書の必ず記載すべき項目である「絶対的記載事項」は次の通りです。なお、パート・アルバイトで働く労働者などはパートタイム労働法の記載事項も遵守しなければならないので注意が必要です。

| 絶対的記載事項 |

※パート・アルバイトなどの短時間労働者に対しては、以下の項目も記載する

|

また、法律上、記載の義務はないものの、使用者と労働者との間で取り交わさた契約がある場合に記載すべきなのが「相対的記載事項」です。

| 相対的記載事項 |

|

「相対的記載事項」でも、該当する制度を設けているのであれば、「絶対的記載事項」と同様で必ず記載しなければなりません。また、2024年4月からの労働条件明示ルールの改正に伴い、次の項目も記載事項に含まれるようになりました。

| 対象者 | 追加で記載が必要な事項 |

|

全ての労働者 |

|

| 有期雇用の労働者 |

|

すべての労働者が対象となる項目もあるので、新しく追加される記載事項をきちんと確認しておくことが大切です。

関連記事:労働条件の明示義務とは?2024年4月からの明示事項の法改正についても解説!

4-3. 雇用契約書は電子化できる

雇用契約書の交付は法律で定められていないため、従来から電子化して交付しても問題ありませんでした。また、2019年4月から労働条件通知書の電子化も解禁されるようになりました。これにより、労働条件通知書兼雇用契約書も電子化して交付することが可能です。ただし、労働条件通知書や労働条件通知書兼雇用契約書を電子化して交付する場合、労働基準法第施行規則5条に則り、次の要件すべてを満たす必要があります。

- 労働者が電子化を希望している

- プリントアウトできる形で送付する

- 第三者に情報が漏れないようにする

これらの要件から、SMSやSNSによる送付は不適切なケースもあります。要件を満たした電子メールやチャットツールを使用することが大切です。また、雇用契約書や労働条件通知書を電子化する場合、電子帳簿保存法の要件にも注意しましょう。なお、雇用契約書・労働条件通知書の電子化には、以下のようなメリット・デメリットがあります。

【メリット】

- 契約業務の効率化

- 管理業務のコスト削減

- ペーパーレス化

- 契約書のデジタル化、オンライン上での共有

- コンプライアンス強化

【デメリット】

- システムの導入・管理コストがかかる

- 契約相手の理解を得る必要がある

労働条件通知書・雇用契約書を電子化することで、企業は多くのメリットを得られます。しかし、デメリットがないわけではありません。自社の雇用契約の課題を洗い出し、電子化する必要があるかどうか慎重に検討してみることが重要です。

(省略)

法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。

一 ファクシミリを利用してする送信の方法

二 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

関連記事:労働条件通知書を電子化するメリットと具体的な手順を解説

4-4. 雇用契約書のひな形・テンプレート

雇用契約書は作成が義務付けられていないため、決まったテンプレートはありません。しかし、労働条件通知書と兼用して作成を簡略化することができます。なお、労働条件通知書のひな形・テンプレートは、厚生労働省のホームページで公開されています。

労働条件通知書・雇用契約書は、雇用形態などによって最適な書式のひな形・テンプレートがあります。自社のニーズにあったひな形・テンプレートを選び、雇用契約書を効率よく作成しましょう。

4-5. 【ポイント】雇用契約書のひな形・テンプレートはそのまま使用しない

雇用契約書や労働条件通知書のひな形・テンプレートは、インターネット上に数多くあります。しかし、法律で定められた要件が抜け漏れていたり、自社の雇用契約の条件にマッチしていなかったりする恐れもあります。ひな形やテンプレートをそのまま用いるのではなく、法律の要件を確かめ、必要に応じて項目を追加したり編集したりして、自社に合う様式にしてから使用することが大切です。

関連記事:雇用契約書の書き方とは?記載すべき事項やパート・アルバイトのケースも紹介

5. 雇用契約を締結する際の対応手順

ここでは、雇用契約を結ぶ際にどのような対応手順を踏めばよいかを詳しく紹介します。

5-1. 労働条件通知書と雇用契約書を交付する

まずは法律の要件を満たすため、企業側で労働条件を明確にし、労働条件通知書を交付します。また、労使双方が合意したことを証拠として残すため、雇用契約書も同時に交付して、雇用契約を締結しましょう。労働条件通知書や雇用契約書を電子化して交付する場合、あらかじめ労働者の同意を得たうえで注意点などを説明しておくことで、スムーズに雇用契約を結ぶことができます。

5-2. 入社手続きに必要な書類を回収する

雇用契約の締結が完了したら、入社手続きに必要な書類を回収します。主な入社手続きに必要な書類は、次の通りです。

- 年金手帳(基礎年金番号通知書)

- 給与振込先の届書

- 雇用保険被保険者証

- 住民票記載事項証明書

- マイナンバー

ただし、入社手続きに必要な書類は、会社によって異なります。また、新卒入社なのか、中途入社なのかで提出する書類も変わってきます。内定者の情報をきちんと確認したうえで、必要書類に漏れがないようにしましょう。

関連記事:【入社手続き】会社側の入社前と入社後に準備すべき書類や各種手続きをわかりやすく解説!

5-3. 税金・保険関係の手続きをする

従業員が年末調整を受ける場合「扶養控除等(異動)申告書」を、その年の最初の給与受け取る前日までに会社へ提出する必要があります。そのため、入社手続きの必要な書類に含めるケースもよくあります。中途入社の場合、前職の源泉徴収票が必要になる場合もあるので注意が必要です。

また、社会保険加入要件を満たす場合、会社は従業員を社会保険に加入させなければなりません。「雇用保険」と「健康保険」「厚生年金保険」で加入条件が違います。また、提出書類や提出先もそれぞれの書類で異なるので、事前にマニュアルを作成しておき、スムーズに手続きをしましょう。

関連記事:社会保険とは?代表的な4つの保険と今さら聞けない基礎知識

5-4. 法定三帳簿を準備する

従業員の税金・保険手続きと並行で、法定三帳簿を準備しましょう。法定三帳簿とは、労働基準法により作成・保存が義務付けられている「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の3種類の帳簿を指します。従業員1人につき、1セットの法定三帳簿を管理する必要があります。労働基準法第109条により、保管期間(当面の間は経過措置によって3年間)も定められているので、違反しないよう適切に管理することが大切です。

(記録の保存)

第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。

関連記事:出勤簿の保存期間は7年?5年?法改正の内容・適切な保存方法も解説

5-5. 業務に必要な備品を貸与する

入社手続きが一通り完了したら、実際に業務をおこなってもらうために必要な備品を貸与しましょう。事前に備品の使い方についても正しく周知しておくことが大切です。このように雇用契約を結ぶ際には、適切な手続きを理解しておくことでトラブルを防ぐことができます。

当サイトでは、雇用契約を結ぶ際の適切な手続きと違法になるケースを解説した資料を無料で配布しています。雇用契約のQ&Aもまとめているので、雇用契約において疑問をお持ちの方はこちらからダウンロードしてご活用ください。

6. 雇用契約を結ぶ際のポイント

労働者に雇用契約書を渡して署名・押印をもらうことで契約は成立しますが、より丁寧な対応をおこなうことで、企業側のリスクを軽減することができます。ここでは、雇用契約を結ぶ際のポイントについて詳しく紹介します。

6-1. 書面を交付するだけでなく説明もする

契約時は雇用契約書を取り交わすだけでなく、企業担当者が労働者に説明をおこなうことも大切です。文字だけでは理解しにくいような制度もあるかもしれないため、労働条件について何か質問はないか、労働者に確認しましょう。とくに給与体系や手当に関することは質問しづらい内容なので、企業側からわかりやすく説明すると親切です。説明にしっかり時間をかけ、労働条件をすり合わせておくことで、早期離職などのトラブルを未然に防止することができます。

6-2. パート・アルバイトにも雇用契約が必要

パート・アルバイトを雇用する場合も、雇用契約が必要になります。そのため、正社員・契約社員などと同様で、パート・アルバイトにも「労働条件通知書」「雇用契約書」を交付する必要があります。なお、パートタイム労働法第6条により、パート・アルバイトなどの短時間労働者や有期雇用労働者と雇用契約を結ぶ場合は、次の項目もあらかじめ明示しなければなりません。

- 昇給の有無

- 退職手当の有無

- 賞与の有無

- 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

引用:短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(パートタイム労働法施行規則)第2条一部抜粋|e-Gov

また、本採用までに試用期間を設ける場合も、雇用契約が必要です。その場合、雇用契約書は2つの方法のいずれかで作成します。1つは、雇用契約書に試用期間中の労働条件などについても盛り込む方法です。もう1つは、専用で試用期間中の雇用契約書を作成します。後者は、試用期間中と本採用後の労働条件や待遇などが大きく異なる場合に向いている方法です。いずれの方法でも問題ありませんが、労働者にとってわかりやすい方法を選択することが大切です。

(労働条件に関する文書の交付等)

第六条 事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるものを文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。(省略)

6-3. 派遣社員と雇用関係にあるのは派遣元企業

派遣社員に対しても「雇用契約」が必要です。ただし、派遣社員と雇用関係にあるのは「派遣元企業(派遣会社)」です。そのため、派遣会社が労働者に対して「労働条件通知書」「雇用契約書」を交付して、雇用契約を締結する必要があります。派遣先企業は、派遣社員にこれらの書類の交付は不要です。

また、労働者派遣法第34条により、派遣会社は派遣社員に「就業条件明示書」を交付して、派遣先企業での労働条件を明示しなければなりません。なお、「労働条件通知書」「雇用契約書」「就業条件明示書」については兼用して作成しても問題ありません。

(就業条件等の明示)

第三十四条 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項(当該労働者派遣が第四十条の二第一項各号のいずれかに該当する場合にあつては、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を明示しなければならない。

6-4. どのような働き方をしてもらうか、事前に決めておく

新たな人材を採用する場合は、どのような働き方をしてもらうか決めておく必要があります。具体的には、「何時から何時まで働くか」ということです。労働時間には「原則的制度」「変則的な労働時間制」の2つの種類があります。原則的制度では、法定労働時間(1日8時間、週40時間)以内で勤務してもらうことになります。これを超える労働は、時間外労働もしくは休日労働にあたり、残業や割増手当に関しても決めておかなければなりません。

一方、変則的な労働時間制には、「フレックスタイム制」「変形労働時間制」「裁量労働制」などがあります。このような制度は、労働者側が労働時間を自由に設定できたり、残業をカウントする条件が異なったりと、独自のルールがあります。従業員にどのような働き方をしてもらうかは、企業の業態などによって異なります。自社に必要な働き方を見極め、雇用契約書などに適切に記載したうえで、各制度のルールに従って労働してもらいましょう。

6-5. 転勤や職種変更の有無についても記載する

労働時間に加え、就業場所についての記載も必要です。その場合は、採用後の配置場所だけでなく、今後の配置転換の有無についても記載します。転勤や異動の可能性がある場合は、その旨を次のような文言で記載しましょう。

- 業務上、配置転換の命令を下す可能性ある

- 労働者は、正当な理由なければこの命令を拒むことはできない

もし、転勤の可能性があることを明記しなかった場合、命令を下しても労働者が拒否することができます。状況によっては「命令が不当」として、訴えられる恐れもあるので注意が必要です。

7. 雇用契約の状況別における注意点

雇用契約は変更する場合や更新しない場合、終了する場合などでにおいて、注意すべきポイントがあります。ここでは、雇用契約の状況別における注意点について詳しく紹介します。

7-1. 雇用契約を変更するケース

雇用契約の内容は、労働契約法第8条に則り、使用者と労働者の双方の合意があれば変更をすることが可能です。変更する際は、現在の雇用契約を解除して再度雇用契約を結ぶか、変更内容について覚書を作成して合意を得れば問題ありません。ただし、就業規則を下回るような労働条件に変更することや、労働者の不利益になる条件へ使用者が一方的に変更することはできないため注意しましょう。

(労働契約の内容の変更)

第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

関連記事:雇用契約は途中で変更可能?変更する方法や注意点を解説

7-2. 雇用契約を更新しないケース

雇用契約を更新しない場合は、労働者が次の就職先を探すなどの準備をしなければならないこともあるため、遅くとも契約期間が満了する30日以上前には伝えるようにしましょう。雇用契約を更新するかどうかは使用者の判断に委ねられていますが、契約更新をするか否かの基準がある場合は、労働条件通知書や雇用契約書などに記載し、あらかじめ周知しておく必要があります。

なお、有期雇用契約には「無期転換ルール」があり、通算5年以上反復して雇用契約が更新された場合、労働者は無期雇用契約を締結することが可能になるので、企業は雇用契約を更新しなければなりません。また、「契約が更新されるもの」と期待を抱くような扱いを企業がしている場合、雇止めが解雇として扱われ、客観的かつ合理的な理由がなければ雇止めをすることができないケースもあるので注意しましょう。

関連記事:雇用契約を更新しない場合に必要な通知とは?「会社都合」「自己都合」についても解説

7-3. 雇用契約を終了するケース

雇用契約が終了するケースとして、使用者が一方的におこなう解雇と従業員からの申し出による退職などがあります。退職については原則として従業員が退職の2週間前に申し出れば成立しますが、解雇をする場合は解雇する30日前までに従業員へ解雇予告をするか、解雇予告手当を支払う必要があります。なお、解雇は客観的にみて合理的な理由があり、社会通念上相当である理由がない限りはできないため注意しましょう。

関連記事:労働基準法における「退職の自由」とは?意味や注意点を紹介

7-4. 派遣社員の労働契約申込みみなし制度

派遣社員の雇用契約は雇用元である派遣元と締結します。ただし、派遣先が労働者派遣法に違反していると知りながら派遣労働者を受け入れた場合、「労働契約申込みみなし制度」が認められます。労働契約申込みみなし制度とは、派遣先が違法と知りながら、違法対象となる派遣をしていた場合に、労働者が希望すれば派遣先と雇用契約を結び、派遣先は派遣社員を直接雇用しなければならないという決まりです。違法対象となる派遣の例は以下の通りです。

- 派遣禁止業務へ派遣する

- 無許可事業主から派遣の役務の提供を受ける

- 偽装請負をおこなう

- 派遣受け入れ可能期間制限に違反する

このように、派遣先が違法派遣をしていた場合は、派遣社員が申し出れば直接雇用しなければならなくなります。労働者の雇用形態が派遣社員から直接雇用になる場合、社会保険料の負担や雇用し続けなければならない点から、コストの増加など、負担が増える可能性があるので注意が必要です。

関連記事:労働契約申込みみなし制度とは?派遣企業への影響や必要な対応について

8. 雇用契約の条件に違反した場合の罰則やペナルティ

雇用契約の条件に違反した場合、法律に則り罰則やペナルティが課せられる恐れがあります。ここでは、雇用契約の条件に違反した場合の罰則やペナルティについて詳しく紹介します。

8-1. 労働者は当該雇用契約を即時解除できる

雇用契約書の内容と実態に乖離がある場合、労働基準法第15により、当該労働者はその雇用契約を即時解除することができます。また、就業のために住居変更をしていた場合、帰郷にかかる費用を負担しなければならない可能性があります。雇用契約違反が生じないよう、あらかじめ現場にもヒアリングし、あらかじめ提示する労働条件と事実が相違しないように注意しましょう。

(省略)

② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

8-2. 損害賠償を請求される

雇用契約の条件に違反したことで、労働者が損害を被った場合、損害賠償請求される恐れがあります。たとえば、雇用契約で示された賃金が正しく支払われていない場合、未払い賃金を請求される可能性があります。この場合、遅延損害金も支払わなければならないので注意が必要です。

8-3. 労働基準法による罰則が課せられる

雇用契約の条件に違反した場合、労働基準法の規定に違反している可能性があります。労働者からの通報などに基づき、労働基準監督署により調査が実施された結果、法令違反が事実として認められた場合、是正勧告がおこなわれます。是正勧告に従わず、再調査されたときに改善されていない場合、労働基準法に則り懲役や罰金などの罰則が課せられることになります。

また、労働基準法に違反した企業として、会社名が厚生労働省のホームページなどに公表される恐れもあります。社会的信用を損なわないためにも、雇用契約違反に気づいたら、素早く対処するようにしましょう。

関連記事:雇用契約に違反すると罰則がある|違反やトラブルを回避するためにできることを解説

9. 雇用契約は労使間のトラブル防止に役立つ重要なもの!

雇用契約とは、労働に対して賃金を支払うことを約束したものです。契約は口頭でも可能ですが、労使間のトラブルが発生するケースもあるため、雇用契約書を交わすのが一般的です。実際の労働内容が雇用契約で定める条件と違う場合や、法律に違反している場合はトラブルになるので、雇用契約書の内容は定期的に見直すことが大切です。また、雇用契約書や労働条件通知書は電子化することができます。コスト削減や業務効率化などのメリットがあるため、これを機に導入を検討してみてはいかがでしょうか。

雇用契約は法律に則った方法で対応しなければ、従業員とのトラブルになりかねません。

当サイトでは、「自社の対応が適切か確認したい」という人事担当者様に向け、雇用契約の方法から、雇用契約についてよくある質問までをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しております。

雇用契約業務を適切に進めるための参考としてご利用いただけますので、気になった方はこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。