企業が労働者と雇用契約を結ぶ場合、雇用契約書を発行するケースがほとんどです。雇用契約書を作成しておけば、労働者とのトラブルを防ぎやすくなります。この記事では、雇用契約書の書き方と記載事項をわかりやすく解説します。パート・アルバイトや裁量労働制、変形労働時間制、フレックスタイム制の場合も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

「雇用契約手続きマニュアル」無料配布中!

従業員を雇い入れる際は、雇用(労働)契約を締結し、労働条件通知書を交付する必要がありますが、法規定に沿って正しく進めなくてはなりません。

当サイトでは、雇用契約の手順や労働条件通知書に必要な項目などをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しておりますので、「雇用契約のルールをいつでも確認できるようにしたい」「適切に雇用契約の対応を進めたい」という方は、是非こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 雇用契約書とは?

雇用契約書の正しい書き方を知るためには、まず雇用契約書がどのようなものなのかを知っておくことが大切です。雇用契約書とは、使用者が労働者を採用する際に雇用条件を明示した書類のことです。「契約書」という名の通り、使用者と労働者の双方が雇用条件に同意したうえで作成することが前提のため、使用者・労働者双方の署名・押印が必要となります。ここでは、雇用契約書と労働条件通知書の違いや、雇用契約書がないのは違法かどうかについて詳しく紹介します。

1-1. 雇用契約書と労働条件通知書の違い

雇用契約書と似た書類に「労働条件通知書」がありますが、こちらはあくまでも「通知書」であるため、使用者が労働者に一方的に通知する書類です。労働条件通知書には、雇用契約を締結するにあたって使用者から労働者へ明示された労働条件について記載されています。なお、労働基準法第15条により、労働条件通知書は必ず発行しなければならないので注意が必要です。

(労働条件の明示)

第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。(省略)

関連記事:雇用契約書と労働条件通知書の違いとは?兼用可能?記載事項や作成しない場合の罰則を解説

1-2. 雇用契約書がないのは違法?

雇用契約書は必ずしも作成・交付しなくてはならない書類ではなく、作成しなくても違法ではありません。しかし、労働者が安心して働ける環境を作ることや労使トラブルを防止することを目的として、多くの企業が雇用契約書を作成しています。作成・交付などの手間はかかりますが、雇用契約書を取り交わすことで労使双方にとってメリットがあるので作成するほうが望ましいです。

関連記事:雇用契約書がない場合の違法性は?生じるトラブルや整備の手順を紹介!

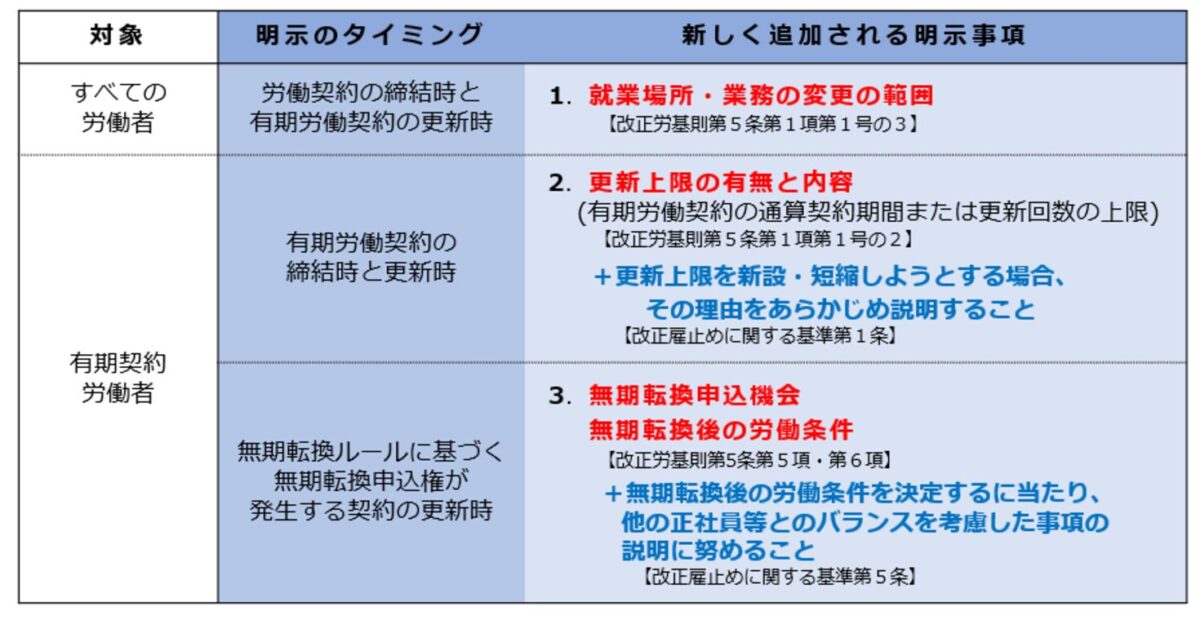

1-3. 2024年4月から労働条件の明示ルールが変更!

「労働基準法施行規則」「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正により、労働条件の明示ルールが2024年4月から変更されています。これにより、労働条件通知書や雇用契約書のフォーマットを変更しなければならない可能性があるので注意が必要です。

関連記事:労働条件の明示義務とは?2024年4月からの明示事項の法改正についても解説!

2. 雇用契約書の書き方と記載事項

雇用契約書は交付が義務付けられた書類ではないため、記載事項に決まりはありません。しかし、労働契約の成立を示すものであるので、労働条件と署名欄を設けているケースがほとんどです。ここでは、雇用契約書の書き方と記載事項について詳しく紹介します。

2-1. 契約期間

正社員、契約社員、派遣社員、アルバイト、パートタイムなどすべての雇用形態において、雇用契約書には契約期間を記載しましょう。試用期間がある場合はその旨と、いつから正式採用となるのかを明記します。契約社員、派遣社員、期間限定のパートタイムなどは契約を更新する可能性もあります。更新の条件もきちんと記載しましょう。

2-2. 就業場所

就業場所の記載も必要です。店舗や事務所などがひとつしかない場合でもきちんと記載しなければなりません。支社、支店、本部、支部などがあり、転勤の可能性がある場合はその旨についての記載もしておきましょう。業務によって違う場所に出勤しなければならないケースもあります。その場合も、どの条件でどの場所で働くことになるのか記載しておくことが大切です。

2-3. 業務内容

業務内容について明記します。就業規則や労働条件通知書に記載した業務以外の業務に就かせるのは契約違反になるため注意が必要です。業務内容が変更になる可能性がある場合や業務内容に幅がある場合は、あいまいな表現をするのでなく、誰が見てもきちんと判断できるような表現を心がけましょう。

2-4. 就業時間

始業時間、終業時間が決まっている場合はその時間を記載し、シフト制などで変動する場合はシフトのパターンについて記載しましょう。また、1日にどれくらいの労働時間が発生するかも記載しておきます。フレックスタイム制や変形労働時間制など、シフト上のルールがある場合も明記しておきましょう。なお、労働基準法で労働時間に関して明確な規定が定められているので、違反しない範囲で就業時間を記載することが大切です。

2-5. 交代制の有無

交代制の勤務があるかないかを明確にしておきましょう。業務形態に交代制を導入している場合は、その旨についても記載します。どの条件で交代制とするのか、交代の規則などについても記載しておくとよいでしょう。

2-6. 休憩時間

何時間以上の勤務で何分間の休憩が発生するかを記載します。労働基準法で休憩の下限は設定されていますが、法律に反していなければ休憩時間やルールは企業が独自で設定しても問題ありません。休憩時間を記載していないと、後々労働者との間でトラブルになる可能性があるので注意しましょう。

関連記事:労働時間に休憩は含む?休憩時間の計算方法や残業時の取り扱いについても解説!

2-7. 時間外労働の有無

時間外労働があるかないかを記載します。時間外労働がある場合は何時間までが上限なのかも確認できるようにしましょう。なお、時間外労働は労働基準法で上限が定められているため、上限を超えた時間外労働を設定していないか確認が必要です。また、法定労働時間を超えた時間外労働を労働者にさせる場合、あらかじめ36協定の締結・届出が必要になるので気を付けましょう。

関連記事:36協定とは何かわかりやすく解説!特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!

2-8. 休日

労働基準法が定めた法定休日はいつなのか、企業が定めた所定休日はいつなのかを記載します。シフト制などで休日が固定されない場合は週に何日の休日があるのか、何曜日を法定休日や所定休日にするのか明確にしておきましょう。

2-9. 休暇

労働基準法が設定する法定休暇や有給休暇、企業が設定する特別休暇などを記載します。正社員だけでなく、アルバイトやパートタイムなどの契約であっても、一定の条件を満たせば年次有給休暇は発生するため、法律に反した記載がないか確認しておきましょう。また、時間単位で有給休暇を取得できるかや、代替休暇制度があるかどうかなども細かく記載しておくことが大切です。

2-10. 賃金や手当

月給、週給、日給、時給などの賃金の定義や、交通費や住居費などの手当についても記載します。また、時間外労働、休日労働、深夜労働それぞれに対する割増賃金率を記載し、支払われる割増賃金も明確にしておくことが大切です。さらに、賃金の締め日や支払日、支払い方法などについても記載し、労働者がいつでも賃金について確認できるようにしましょう。

2-11. 昇給

昇給の有無を記載しておきましょう。昇給が実施される条件やタイミング、金額の決め方などを記載しておくことが大切です。業績悪化などの事情により昇給をおこなわない可能性がある場合はその旨も記載しておきます。

2-12. 賞与

賞与を支給するかどうかも明記しておくことが重要です。支払いの時期や回数、金額の算定対象期間などを記載しておきましょう。昇給と同様、賞与を支払わないケースや支払い時期を変更する可能性がある場合はその旨も明記しておきます。

2-13. 退職

定年の年齢や定年後の再雇用制度について明記しておきましょう。また、労働者の都合で退職する場合は、申告する期限や必要な手続きを記載します。

2-14. その他の記載事項

その他にも、以下のような項目について記載するケースがあります。雇用契約書には決まったテンプレートがないため、就業状況などによって必要な項目を追加しましょう。

- 試用期間についての詳細(試用期間延長の有無、試用期間中の賃金など)

- 社会保険の加入状況や雇用保険適用の有無

- 会社が補助する食事代、作業用品や備品の購入に関する取り決め事項

- 安全・衛生に関する事項

- 職業訓練に関する事項

- 災害補償や業務外の傷病扶助に関する事項

- 表彰に関する事項

- 休職制度など

雇用契約書を作成する大きな目的は、労使間のトラブルを回避することです。そのため、あらゆる事項についてできるだけ詳細に記載するようにしましょう。

2-15. 【注意】パートやアルバイトなどの有期契約労働者の場合

雇用契約書は正社員だけでなく、パート・アルバイト、派遣社員、契約社員であっても作成するのが望ましいです。正社員よりも週所定労働日数が少ないパート・アルバイトや有期雇用の従業員の雇用契約書には、勤務日数に関して、1週間に働く日数や時間の合計とシフトの時間帯などを記載しておきましょう。

なお、パート・アルバイト従業員の場合、通常の従業員と雇用契約書の書き方はほとんど変わりません。しかし、相違点もあるので注意が必要です。パートタイム有期雇用労働法によって、パート・アルバイト従業員の労働条件通知書には次の4点を記載することが義務付けられています。そのため、これらの事項についても雇用契約書に記載しておくと良いでしょう。

- 退職金の有無

- 昇給の有無

- 賞与の有無

- 雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

また、2024年4月からの労働条件明示ルールの変更に伴い、有期契約労働者と雇用契約を結ぶ場合は、必要に応じて次の2点についても明示しなければならなくなりました。そのため、雇用契約書にもあわせて記載しておきましょう。

- 更新上限の有無とその内容

- 無期転換申込機会と無期転換後の労働条件

加えて、同一労働同一賃金ルールや最低賃金についても違法行為にあたらないような決まりを作り、矛盾がないように雇用契約書に記載しましょう。

関連記事:パートタイム労働者の雇用契約書を作成する際に押さえておきたいポイント

3. 裁量労働制・フレックスタイム制の雇用契約書の書き方

裁量労働制や変形労働時間制、フレックスタイム制を導入している場合は、雇用契約書の書き方に注意しましょう。基本的な項目は同じですが、勤務時間については各制度の内容に合わせて記載しなければなりません。ここでは、それぞれの制度における雇用契約書の作成ポイントを紹介します。

3-1. 裁量労働制の雇用契約書を書くときのポイント

裁量労働制とは、事前に取り決めた時間数については労働したと見なして給与を支払う仕組みのことです。労働者は、仕事の進め方や時間配分をある程度自由に決められます。裁量労働制を適用できるのは経営企画、営業企画、デザイナー、プログラマーなど、時間配分を労働者に委ねる必要がある業務のみです。裁量労働制における雇用契約書には、基本となる始業時刻と終業時刻とともに、労働者の決定に委ねる旨を記載しましょう。

記載例:始業8時30分〜終業17時30分を基本とし、労働者の決定に委ねる。

3-2. 変形労働時間制の雇用契約書を書くときのポイント

変形労働時間制とは、労働時間を月や年単位で調整し、時間外労働の発生を防ぐ仕組みのことです。繁忙期には所定労働時間を長くし、逆に閑散期には短くするなど、状況に合わせて業務配分をすることで全体の労働時間を減らすことにつながります。変形労働時間制のなかには、1週間、1カ月、1年といった単位の制度があります。雇用契約書には、どの単位の制度とするのか、具体的な始業時間・就業時間を記載しましょう。

記載例:

1カ月単位の変形労働時間制として、以下の勤務時間の組み合わせにより勤務する。毎月20日までに翌月分の勤務時間について通知する。

始業8時30分〜終業17時30分(うち休憩時間60分)

始業11時30分〜終業21時00分(うち休憩時間60分)

始業9時30分〜終業14時30分(うち休憩時間60分)

3-3. フレックスタイム制の雇用契約書を書くときのポイント

フレックスタイム制とは、一定期間内の総労働時間を定めておき、その範囲内で自由に働ける仕組みのことです。必ず働かなければならないコアタイムと、自由に出社・退社できるフレキシブルタイムを設けるケースが一般的です。フレックスタイム制の雇用契約書には、清算期間とコアタイム・フレキシブルタイムを記載しておくことが重要です。

記載例:

清算期間は毎月1日から末日までの1カ月とし、始業・終業の時刻は労働者の決定に委ねる。ただし、以下の範囲で労働する。

■ フレキシブルタイム

始業時間帯:7時30分〜10時30分

終業時間帯:15時30分〜19時30分

■ コアタイム

10時30分〜15時30分

休憩時間60分

4. 雇用契約書の法的効力

雇用契約書を作成した場合、使用者・労働者ともにその内容に拘束されることになります。しかし、法律や就業規則に違反する雇用契約書を作成すると、その部分の内容が無効になる可能性もあります。ここからは、雇用契約書の法的効力に関する注意点について詳しく紹介します。

4-1. 労働基準法に違反する内容の場合

労働基準法では、労働者の権利を守るため、労働時間や賃金などについてさまざまなルールが設けられています。雇用契約書に記載している条件であっても、労働基準法に反する内容であれば、違反している部分については労働基準法の規定が適用されることになります。たとえば、雇用契約書に1日7時間労働、休憩時間30分と記載している場合、労働基準法の休憩時間の規定が優先され、休憩時間は最低でも45分以上となります。

(この法律違反の契約)

第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

4-2. 労働協約に違反する内容の場合

労働協約とは、労働組合法に基づき、使用者と労働組合が書面によって交わす契約のことで、労働条件や労使関係などのルールについて定められます。雇用契約書の内容が労働協約に違反する場合、その部分は無効になり、労働協約の内容が優先されて適用されることになります。

なお、労働協約は、労働組合に加入している労働者のみが適用対象であり、加入していない労働者は適用対象外になるので注意が必要です。このように、労働基準法だけでなく、労働協約もきちんと確認したうえで、雇用契約書を作成するようにしましょう。

(基準の効力)

第十六条 労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となつた部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定めがない部分についても、同様とする。

4-3. 就業規則に違反する内容の場合

法律だけでなく、就業規則に違反する内容を雇用契約書に記載した場合も、その部分は無効になり、就業規則の内容が優先されることになります。たとえば、就業規則にすべての従業員に賞与を支払うと記載しているのにもかかわらず、雇用契約書に賞与を支給しないと記載した場合、就業規則に則り、賞与が支給されることになります。このように、雇用契約書は、就業規則と照らし合わせながら作成することが大切です。

(就業規則違反の労働契約)

第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

関連記事:雇用契約書が持つ法的効力とは?労働条件通知書との違いを詳しく紹介

5. 雇用契約書の書き方で注意すべきポイント

雇用契約書の作成や書き方には気を付けるべきポイントがいくつかあります。ここでは、雇用契約書の書き方で注意すべきポイントについて詳しく紹介します。

雇用契約書の作成や書き方には気を付けるべきポイントがいくつかあります。ここでは、雇用契約書の書き方で注意すべきポイントについて詳しく紹介します。

5-1. 雇用契約書と労働条件通知書は兼用できる

雇用契約書と労働条件通知書が使われる目的は異なりますが、内容自体はほとんど変わらないケースが多いです。雇用契約書と労働条件通知書は、「雇用契約書兼労働条件通知書」などとして兼用することができます。雇用契約書と労働条件通知書を兼用することで、作成・管理の手間やコストを減らすことが可能です。

関連記事:労働条件通知書とは?雇用契約書との違いやそれぞれの役目と必要な理由を解説

5-2. 雇用契約書は電子化できる

雇用契約書は法律で交付が義務付けられた書類でないため、とくに条件なく電子化することができます。ただし、電子帳簿保存法の要件を満たさなければ、有効な書類として認められない恐れがあるので注意しましょう。

一方、労働条件通知書を電子化する場合、労働基準法施行規則第5条に記載されている通り、労働者が希望した場合に限り、メールなどで電子化して交付することができます。そのため、労働条件通知書を電子化する場合、あらかじめ労働者の同意を得ることが大切です。また、労働条件通知書兼雇用契約書を電子化する場合も、労働基準法の要件を満たさなければなりません。

(省略)

④ 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。

一 ファクシミリを利用してする送信の方法

二 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信の方法

関連記事:雇用契約書の電子化は合法?メリットや導入方法、労働条件通知書との違いも解説

5-3. 入社時に説明した内容と矛盾しないようにする

雇用契約書を作成するときは、事前に説明した内容と矛盾しないように注意しましょう。求人票や就職説明会、面接時の説明と矛盾していると、契約後に労使間のトラブルが発生することもあります。とくに勤務時間や給与など、数字に関することは間違いのないよう、しっかりとチェックしておくことが大切です。

5-4. 使い回しに注意する

雇用契約書は定型的な書類であるため、契約者名を変えるなどの簡単な修正のみで発行してしまうケースが多いかもしれませんが、実際には勤務時間や通勤手当など、個別の状況に合わせて書き換えるべき項目は多くあります。他の労働者の情報が記載されてしまうなど、トラブルが発生する可能性もあるため使い回しは避けましょう。

5-5. 賠償予定に関する情報は入れない

労働基準法第16条により、あらかじめ違約金や損害賠償を定めた労働契約は禁止されています。そのため、雇用契約書には「無断欠席の場合は〇円の罰金を課する」「労働者が業務上の過失により会社に損害を与えた場合は〇円を賠償する」といった賠償予定に関する情報は入れることはできません。なお、実際に従業員の過失によって発生した損害に対して賠償を請求することを禁止する趣旨ではありません。

(賠償予定の禁止)

第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

6. 雇用契約書の内容を途中で変更したい場合

労働時間や賃金などの労働条件を変更をするため、雇用契約書の内容を途中で変更したいケースもあるかもしれません。ここでは、雇用契約書の内容を途中で変更したい場合の対応方法について詳しく紹介します。

6-1. 労働者の合意があれば変更可能

労働契約法第8条により、使用者と労働者の合意があれば、雇用契約書の内容を途中で変更することができます。会社の一方的な都合で雇用契約書の内容を変更し、労働条件を変えることはできません。労働条件の変更が必要な場合、必ず従業員の同意を得たうえで、雇用契約書を変更しましょう。また、雇用契約書の内容を変更する際は、就業規則や労働基準法に違反しないよう注意が必要です。

(労働契約の内容の変更)

第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

6-2. 覚書もしくは新たな雇用契約書を作成して対応する

労働者の同意を得たうえで、雇用契約書の内容を変更する場合、次のような方法が考えられます。

- 変更になった箇所を抽出して「覚書」を作成する

- 新たに雇用契約書を作成する

変更箇所が少ない場合、覚書を作成することで、時間や手間を減らして、雇用契約書の内容を変更することができます。一方、変更内容が複雑な場合や変更箇所が複数ある場合は、今の雇用契約を解除したうえで、新たな雇用契約書を作成することが推奨されます。

関連記事:雇用契約は途中で変更可能?拒否された場合や覚書のルールについても解説!

7. 雇用契約書に違反した場合の罰則やペナルティ

雇用契約書の内容に違反した場合、さまざまな罰則やペナルティが課せられる恐れがあります。ここでは、雇用契約書に違反した場合の罰則やペナルティについて詳しく紹介します。

7-1. 損害賠償を請求される

雇用契約書の内容に違反したことにより、労働者が損害を被った場合、その損害賠償を請求される可能性があります。企業存続に影響を及ぼすほどの負担になる可能性もあるので、雇用契約書の内容をきちんと遵守することが大切です。

7-2. 労働者は雇用契約の即時解除が可能

雇用契約書の内容に違反している場合、実態とあらかじめ明示された労働条件が相違することになります。この場合、労働基準法第15条により、従業員は即時に労働契約を解除することが可能です。また、会社側は当該労働者が就業のために引っ越しなどしていた場合には当該労働者の帰郷の旅費費用を負担しなければならない恐れもあるので注意が必要です。

(省略)

② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

7-3. 労働基準法の罰則を受ける

労働基準法には、違反した場合の罰則の規定が定められています。たとえば、労働時間の規定に違反すると、6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金のペナルティを受ける恐れがあります。労働基準法に違反したら、すぐに罰則が課せられるわけではありません。

まずは労働基準監督署の調査により、違反があったかどうかチェックされ、事実だと認められれば是正勧告を受けることになります。再調査時に改善されていない場合、労働基準法に則り罰則が課せられることになります。そのため、雇用契約書に違反している可能性がある場合、早急に改善をおこなうようにしましょう。

関連記事:雇用契約に違反すると罰則がある!違反やトラブルを回避するためにできることを解説

8. 雇用契約書の書き方を確認して正しく作成・交付しよう

雇用契約書は、労使間のトラブルを防ぐために重要な書類の一つです。雇用契約書の内容は、労働基準法や就業規則に違反しないように作成する必要があります。あらかじめ雇用契約書の書き方や記載事項を理解し、自社のニーズにあったテンプレートを作成しておくことで、抜けや漏れなくスムーズに雇用契約書を作ることが可能です。また、雇用契約書の発行・管理を効率化するため、雇用契約書の電子化を導入してみるのもおすすめです。

「雇用契約手続きマニュアル」無料配布中!

従業員を雇い入れる際は、雇用(労働)契約を締結し、労働条件通知書を交付する必要がありますが、法規定に沿って正しく進めなくてはなりません。

当サイトでは、雇用契約の手順や労働条件通知書に必要な項目などをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しておりますので、「雇用契約のルールをいつでも確認できるようにしたい」「適切に雇用契約の対応を進めたい」という方は、是非こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。