契約期間を定めて雇用契約を締結した場合、明確な期限があれば、その時点で契約を終了するのが一般的です。しかし、期間が曖昧だったり、更新される可能性があったりする場合は、契約の終了が認められないケースもあります。

この記事では、雇用契約を更新しない場合、どのような手続きや通知をおこなわなければならないのか解説します。また、退職届の必要性や、雇用契約を更新しない場合、「会社都合」と「自己都合」どちらになるのかについても紹介します。

有期雇用契約は労働基準法・労働契約法において様々なルールが設けられているため、法律に則って雇用契約を結ぶ必要がありますが、従業員とのトラブルになりやすい部分でもあります。

「法律に則って雇用契約を結ぶ方法を確認したい」「法的に正しい契約更新の対応を知りたい」という方に向け、当サイトでは「有期雇用契約の説明書」を無料で配布しております。

雇用契約の結び方から契約更新の方法、更新しない(雇止めをする)時の対応方法、無期転換ルールまで、有期雇用契約のルールを確認しておきたい方は、ぜひこちらからダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 雇用契約を更新しない場合に会社側がすべき手続き

雇用契約を更新しない場合、企業は正しい手続きをおこなわなければ、雇止めが認められない可能性もあります。ここでは、有期雇用契約を締結する場合に会社側がすべき手続きについて詳しく紹介します。

雇用契約を更新しない場合、企業は正しい手続きをおこなわなければ、雇止めが認められない可能性もあります。ここでは、有期雇用契約を締結する場合に会社側がすべき手続きについて詳しく紹介します。

1-1. 労働条件通知書を交付する

労働基準法第15条により、企業は有期雇用、無期雇用に関係なく、雇用契約を結ぶ際、労働条件通知書を交付しなければなりません。労働条件が事実と異なる場合、労働者は即時に雇用契約を解除することができます。そのため、労働条件通知書を発行する際は、就業規則などと照らし合わせて正しい内容を記載することが大切です。

(労働条件の明示)

第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

関連記事:労働条件通知書とは?雇用契約書との違いや書き方・記入例をわかりやすく解説!

1-2. 雇用契約書を発行して合意を得る

労働条件通知書を交付するだけでなく、雇用契約書も交わして、労働条件についての合意を得ることも大切です。雇用契約書の発行は、法律で定められていません。

しかし、雇用契約書を交付することで、労使双方が労働条件に合意したことを証拠として残すことができます。雇用契約書は、労働条件通知書と兼用することも可能です。

関連記事:雇用契約書が持つ法的効力とは?労働条件通知書との違いを詳しく紹介

1-3. 更新期限とその有無を明示する

期限付きで労働者を雇用する場合は、雇用契約書にその旨を明記しなければなりません。労働条件通知書や雇用契約書には、雇用の期限が来た場合に更新される可能性があるのかないのかを記載しましょう。

自動的に更新されるかどうかも明記しておくことが大切です。また、更新するかどうかの判断基準も明確にしておきましょう。業務量や成績、能力、企業の業績、業務の進捗状況などで判断されるのが一般的です。

関連記事:雇用契約をトラブルなく結ぶ方法は?違法にならないための対応をわかりやすく解説

1-4. 契約を更新しない予告をする

雇止め告示第2条により、1年以上雇用している、または3回以上契約を更新している労働者に対して、雇用契約を更新しない場合は30日以上前に予告しなければなりません。事前に期限が来たら契約を更新しないことを伝えている場合は、これに該当しません。

通知方法は法律では定められておらず、書面のほか、口頭での通知も可能です。しかし、書面で通告することで証拠となり、労働者とのトラブルを防ぐのに役立ちます。

(雇止めの予告)

第二条 使用者は、有期労働契約(当該契約を三回以上更新し、又は雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、 あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第二項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の三十日前までに、その予告をしなければならない。

1-5. 契約を更新しない理由を通知する

雇用契約を更新しない場合は正当な理由が必要です。労働条件通知書や雇用契約書に書かれていた判断基準に則った雇止めの理由を用意しましょう。理由が正当でないと認められた場合は、雇用契約を更新しなければならない可能性もあります。

また、雇止め告示第3条により、労働者が更新しない理由について企業に問い合わせた場合は、速やかに回答する必要があります。

(雇止めの理由の明示)

第三条 前条の場合において、 使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。

2 有期労働契約が更新されなかった場合において、 使用者は、 労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。

2. 雇用契約を更新しないことが認められる理由

雇用契約を更新しない場合、労働者からその理由を求められることがあります。この際に正当な理由がなければ雇用契約を更新しないことが認められない可能性もあります。正当な理由として認められるのは、以下のような場合です。

雇用契約を更新しない場合、労働者からその理由を求められることがあります。この際に正当な理由がなければ雇用契約を更新しないことが認められない可能性もあります。正当な理由として認められるのは、以下のような場合です。

- 雇用契約を更新しないことを前回の更新時に通告し、労働者が合意している

- 雇用契約書に明示している更新の上限に達する

- 担当業務が中止・終了した

- 事業を縮小する

- 業務をおこなう能力がないと判断された

- さらに雇用契約書に明記された内容に反する行動を労働者が取った

- 勤務不良が多い場合 など

2-1. 更新しないことが認められるかは契約状況によって異なる

契約を更新しないことが認められるかどうかは、契約状況によって異なります。たとえば、契約上の担当業務が臨時的である、契約上のポジションが一時的なものである、といった場合は基本的に更新しないことが認められます。

そのほか、以下のようなケースでは更新しないことが認められるでしょう。

- 雇用契約書に明示された基準に従って更新手続きがおこなわれている

- 通算契約期間が短く、更新の回数が少ない

- 同じような待遇の労働者について、過去に契約を更新しなかった事例がある

契約を更新しないことは、労働契約法によって厳しく制限されています。労働者の権利を守るためにも基準をしっかりと理解しておきましょう。

3. 雇用契約を更新しないことが認められないケース

雇止めの理由として正当性がない場合や、期限付きで雇用している労働者の業務内容や立場が正社員とあまり変わらない場合、雇用継続が合理的な場合などは、労働契約法第19条「雇止め法理」に基づき、雇止めについて認められない可能性もあります。ここでは、雇用契約を更新しないことが認められないケースについて詳しく解説します。

雇止めの理由として正当性がない場合や、期限付きで雇用している労働者の業務内容や立場が正社員とあまり変わらない場合、雇用継続が合理的な場合などは、労働契約法第19条「雇止め法理」に基づき、雇止めについて認められない可能性もあります。ここでは、雇用契約を更新しないことが認められないケースについて詳しく解説します。

3-1. 理由が適切でない場合

雇用契約を更新しない理由が正当ではない場合、雇止めが認められない可能性があります。判断基準が「合理的でない」「客観的でない」「相当性がない」と判断される理由に該当しないかをよく確認しましょう。

3-2. 無期契約と同等の業務内容の場合

期限付きで雇用されている労働者と無期限で雇用されている労働者の業務内容が、ほぼ同等である場合は雇用契約を更新しないことが認められないケースもあります。正規雇用の労働者と業務内容がほぼ変わらない、業務に対する責任や社内での地位がほぼ変わらない場合はとくに注意が必要です。

更新回数が多く、通算の契約期間が長い場合にも雇用契約を更新しないことが認められない可能性が高いでしょう。雇用契約を打ち切りたい労働者が、理由が正当ではない、判断基準が曖昧、合理性に欠けるなどの主張をした場合、雇止めができない可能性が高くなるため注意が必要です。

3-3. 雇用継続への期待が合理的な場合

雇用継続への期待が合理的と判断される場合、雇止めが認められない可能性もあります。有期雇用契約であったとしても、たとえば更新手続きが形骸化しており長期間雇用されている場合は、雇用継続への期待が合理的と判断されるでしょう。また、担当している業務が恒常的な内容であったり、使用者から雇用継続を期待させるような発言があったりした場合は、雇止めが認められない可能性もあります。

3-4. 雇用継続が合理的な場合

期限付きの雇用契約を結んでいる場合、契約を更新するかしないかは企業と労働者の双方の合意がなければなりません。しかし、雇用契約が自動的に更新される状態が続いている、あるいは、ほぼ正社員と同等の業務をおこなっており、雇用の継続が合理的だと判断された場合、雇止めができない可能性もあります。判断基準は業務内容・更新回数などで、具体的には以下の通りです。

- 業務内容が恒常的であり一時的ではない

- 正社員と同等の地位の下で働いている

- 通算の勤続年数が長い

- 更新回数が多い など

3-5. 【注意】雇止めが認められない場合の対応

雇用契約の更新について合理的期待が認められる場合や、雇用継続が合理的であると認められる場合などは、労働契約法第19条「雇止め法理」により、雇止めが無効になる可能性もあります。法律に基づき雇止めが認められなかった場合、労働条件を新たに厳しくしたり、業務内容を変えたりせず、前回と同様の内容で雇用契約を更新しなければならないので注意が必要です。

(有期労働契約の更新等)

第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。

一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。

二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。

4. 雇用契約を更新しないことを通知するときのポイント

ここでは、雇用契約を更新しないことを伝える際のポイントについて詳しく解説します。予告期間を確認し、契約解除通知書を作成することで、雇止めに関するトラブルを防ぐことが可能です。

ここでは、雇用契約を更新しないことを伝える際のポイントについて詳しく解説します。予告期間を確認し、契約解除通知書を作成することで、雇止めに関するトラブルを防ぐことが可能です。

4-1. 予告期間の確認

1年以上雇用している期限付きの雇用契約者や、契約の更新を3回以上おこなっている契約者に対しては、契約期間の満期となる30日前までに雇止めの予告をしなければなりません。

予告は個別面談で口頭でおこなう他、書面でおこなう方法もあります。面談のなかで契約者本人が契約の更新を希望しない場合は、契約更新を希望しない旨を記載した書面、退職届を提出してもらうようにしてください。

4-2. 契約解除通知書を作成する

契約解除通知書にサインをしてもらうことで、雇止めに関する労働者と企業間のトラブルを防ぎやすくなります。契約解除通知書に指定の書式はありません。また、この契約解除通知書を作成し、サインをもらわなければ雇止めができないというルールもありません。

しかし、労働者が契約解除通知書や雇止めの理由を求めた場合、速やかに書面を用意する必要があります。あらかじめ書類をスムーズに作成できるよう、テンプレートを用意しておくのがおすすめです。契約解除通知書には、解除する契約内容や解除の理由、解除までの期間について記載しておくのが一般的です。

このような有期の雇用契約を更新しない場合に企業がとるべき対応を怠った場合、社員とのトラブルに発展する可能性もあります。トラブルを防ぐためにも、有期雇用契約の社員を雇っている会社は事前に雇用契約に関する法律に則ったルールを確認しておくことが重要です。当サイトでは、雇止めの方法や無期転換ルールなど有期雇用契約についてを1冊にまとめた資料を無料でお配りしています。こちらからダウンロードして、法律に則った対応ができているかの確認にご活用ください。

5. 雇用契約を更新する場合の注意点

雇用契約を更新しない場合、適切な手続きをおこなうことが大切です。また、雇用契約を更新する場合についても注意点があります。ここでは、雇用契約を更新する際の注意点について詳しく紹介します。

5-1. 再度労働条件を明示して雇用契約書を交わす

有期労働契約の雇用契約の効力は、契約期間満了により失われます。そのため、雇用契約を更新する場合、再度労働条件通知書を交付し、労働条件を明示したうえで、トラブルを防止するためにも雇用契約書を交わすことが大切です。なお、雇用契約の更新タイミングで、当該労働者と話し合い、合意が得られれば、労働条件を変更することも認められています。

5-2. 更新上限の有無と内容を通知する

2024年4月1日から労働条件明示ルール改正に伴い、有期労働契約を結ぶ場合、更新上限の有無とその内容を事前に通知することが義務付けられています。有期雇用契約を更新する場合も同様です。

たとえば、「契約期間は通算4年を上限とする」「更新上限は3回とする」などのように明示をおこないます。また、「更新上限を3回から2回にする」など、更新上限を新設もしくは短縮する場合、口頭や通知書などを用いて労働者に説明することも必要です。

関連記事:労働条件の明示義務とは?2024年4月からの明示事項の法改正についても解説!

5-3. 契約期間について配慮する

労働基準法第14条により、期間の定めがある有期雇用契約を結ぶ場合、原則として3年が上限とされています。ただし、専門職に就く労働者や60歳以上の労働者と有期雇用契約を締結する場合、契約期間は5年が上限になるケースもあります。また、有期の建設工事など、事業完了に必要な期間が定められている契約の場合、その期間が契約期間の上限になります。

さらに、雇止め告示第4条により、契約を1回以上更新している、もしくは1年以上勤務している有期労働契約者の雇用契約を更新する場合、企業は契約期間をできる限り長くするように努めることが求められます。労働者から長く働きたいなどと希望があったら、対応できないか検討してあげましょう。

(契約期間等)

第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。

一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第四十一条の二第一項第一号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)(省略)

(契約期間についての配慮)

第四条 使用者は、 有期労働契約(当該契約を一回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、 当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、 契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。

5-4. 無期転換ルールに適切に対応する

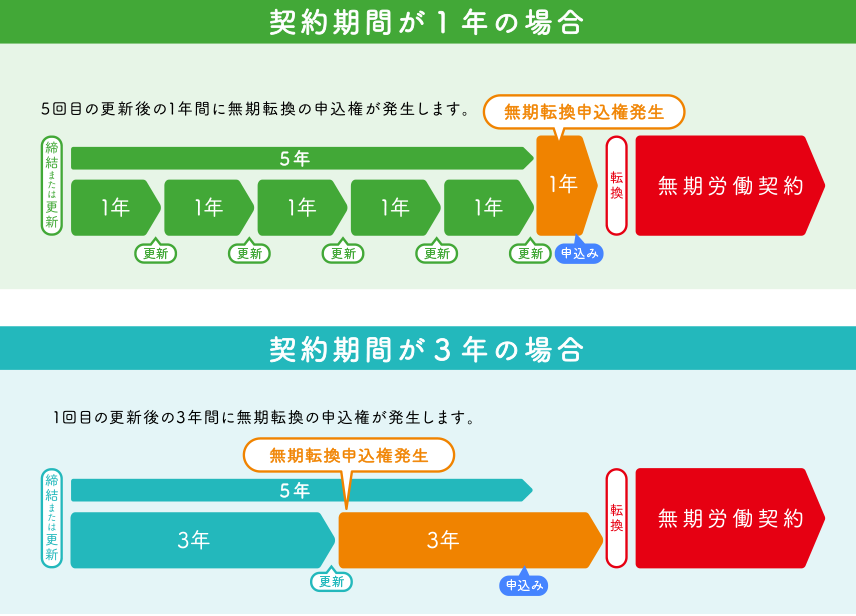

労働契約法第18条により、雇用契約の更新を繰り返し、5年以上契約を更新し続けている場合、労働者は企業に対して無期雇用契約の申し込みができます。なお、企業は労働者から無期転換申込権を行使された場合、それを拒否できないので注意が必要です。

雇用契約を更新する場合、無期転換ルールをきちんと確認したうえで、労働者に説明してあげることが大切です。また、無期転換申込権が発生する雇用契約の更新タイミングごとに、無期転換申込機会とその際の労働条件について明示する義務もあるので気を付けましょう。

関連記事:雇用契約期間とは?契約する期間や書類の保存方法についても解説

5-5. 労働基準法や就業規則に満たない条件は無効になる

無期労働契約だけでなく、有期労働契約を結ぶ場合も、労働条件を明示して、雇用契約書を交わすことが一般的です。しかし、労働基準法第13条、労働契約法第12条に則り、たとえ労働者の合意が得られたとしても、労働基準法や就業規則の基準に満たない労働契約は無効になり、法律や就業規則で定められる基準が適用されることになります。

たとえば、所定労働時間を7時間と設定しているのにもかかわらず、休憩時間を付与しないと雇用契約書で定めている場合、労働基準法違反となるため、最低でも45分の休憩時間を付与しなければなりません。このように、雇用契約を更新する場合も、労働基準法や就業規則をチェックし、違反しないように労働条件通知書・雇用契約書を作成するようにしましょう。

(この法律違反の契約)

第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

(就業規則違反の労働契約)

第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

6. 雇用契約期間の途中で解雇する場合の注意点

雇止めではなく、解雇をおこないたいケースもあるかもしれません。ここでは、雇用契約期間の途中で解雇する場合の注意点について詳しく紹介します。

6-1. 雇止めと解雇の違い

雇止めとは、期間の定めがある有期雇用契約の契約期間満了に伴い、雇用契約を更新しないで契約を終了することです。一方、解雇とは、契約期間に関係なく、会社から一方的に雇用契約を終了させることです。どちらも雇用契約の終了を意味しますが、契約終了の理由に違いがあります。雇用契約を更新しない「雇止め」よりも、契約期間に関係なく一方的に辞めさせる「解雇」のほうが法的規制は多いので注意しましょう。

6-2. 妥当性のある解雇理由を検討する

解約や解雇は労働者に大きな影響を与える判断であるため、妥当性のある理由がなければ認められません。労働契約法第16条により、企業側が権利を濫用したとして、解雇が無効になるケースもあるので慎重に手続きをおこなうことが重要です。なお、解雇は、以下のように普通解雇・懲戒解雇・整理解雇の3つに分けられます。

- 普通解雇:労働者のスキル不足や勤怠不良などを理由とした解雇

- 懲戒解雇:悪質な違法行為などに対する処分としての解雇

- 整理解雇:業績悪化などによる人員削減を目的とした解雇

それぞれの解雇に合う理由を検討することが大切です。とくに懲戒解雇は最も重い処分であるため、会社に大きな損害が出た場合など、特定の場面でしか認められません。

(解雇)

第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

6-3. 事前に解雇予告をする

雇用契約を更新しない場合と同じように、労働者を解雇する場合、労働基準法第20条に則り、30日以上前に解雇予告をおこなう必要があります。解雇の場合、雇止めの場合と異なり、予告が法律で義務付けられている点に注意しましょう。なお、災害などのやむを得ない事情があれば、解雇予告をせずとも問題ありません。

(解雇の予告)

第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。(省略)

6-4. 解雇予告手当の支払いをする

労働基準法第20条により、30日前までに解雇予告をしなかった場合、間に合わなかった日数に対して、その労働者の1日の平均賃金をかけた金額を計算して支払う必要があります。ただし、2カ月以内の期間を定めて働く有期雇用労働者や、試用期間中の労働者など、労働基準法第21条で明記されている労働者で要件を満たす場合であれば、解雇予告や解雇予告手当の支給をしなくても問題ありません。

第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。

一 日日雇い入れられる者

二 二箇月以内の期間を定めて使用される者

三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者

四 試の使用期間中の者

6-5. 解雇理由の明示を求められたら速やかに通知する

雇用契約を更新しない場合と同様で、有期雇用労働者を解雇した場合、労働基準法第22条に則り、解雇の理由を請求されたら、会社は当該労働者にそれを通知する義務があります。雇止めの場合は法律で定められた義務でありませんが、解雇の場合は労働基準法で定められた義務なので、対応しなかった場合、懲役や罰金などの罰則が課せられる恐れもあるので注意が必要です。

(退職時等の証明)

第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

② 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。(省略)

7. 雇用契約を更新しない場合におけるよくある質問

ここでは、雇用を更新しない場合におけるよくある質問に回答していきます。

7-1. 雇用契約を更新しない場合の退職は「会社都合」?「自己都合」?

労働者の希望により雇用契約を更新しない場合は「自己都合」の退職扱いになります。一方、労働者が更新を希望したのにもかかわらず、会社側の都合により雇用契約を更新しない場合、契約内容や期間によっては「会社都合」の退職扱いになります。「会社都合」と「自己都合」によって失業保険の取り扱いが変わる可能性もあるので、正しく手続きするようにしましょう。

7-2. 雇用契約を更新しない場合の退職届は不要?

契約期間満了により、雇用契約が終了する場合、原則として退職届は不要です。ただし、「自己都合」と「会社都合」のどちらによる退職であるかを明確にするため、その旨を記載した退職届を提出してもらうようにしましょう。

関連記事:退職届は何日前に必要?労働基準法による規定をわかりやすく紹介

7-3. パートやアルバイトも無期雇用契約を結べる?

パートやアルバイトなどで働く短時間労働者も、使用者との合意があれば、無期雇用契約を結ぶことができます。ただし、パートタイム労働法第6条に則り、短時間労働者や有期雇用労働者と雇用契約を結ぶ場合、労働基準法だけでなく、次のパートタイム労働法で定められた労働条件も明示しなければならないので注意が必要です。

- 昇給の有無

- 退職金の有無

- 賞与やボーナスの有無

- 短時間労働者や有期雇用労働者の雇用管理の改善などに関する事項に係る相談窓口

正社員や契約社員、パート・アルバイトなど、雇用形態にあわせて、あらかじめ労働条件通知書や雇用契約書のフォーマットを作成しておくと、スムーズに労働契約の締結や更新手続きをおこなうことができます。

第六条 事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるものを文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。(省略)

8. 雇用契約を更新しない場合の手続きを確認しておこう

雇用契約を更新しないこと自体は違法でありません。しかし、期限付きで雇用している労働者の業務内容や雇用契約を更新した回数、勤続年数などによっては雇止めが難しいケースもあります。雇用契約を更新しない場合は、トラブルを生まないよう、雇止め予告をし、その理由をきちんと労働者に通知するようにしましょう。

有期雇用契約は労働基準法・労働契約法において様々なルールが設けられているため、法律に則って雇用契約を結ぶ必要がありますが、従業員とのトラブルになりやすい部分でもあります。

「法律に則って雇用契約を結ぶ方法を確認したい」「法的に正しい契約更新の対応を知りたい」という方に向け、当サイトでは「有期雇用契約の説明書」を無料で配布しております。

雇用契約の結び方から契約更新の方法、更新しない(雇止めをする)時の対応方法、無期転換ルールまで、有期雇用契約のルールを確認しておきたい方は、ぜひこちらからダウンロードしてご覧ください。