労働契約申込みみなし制度とは、2015年10月の労働者派遣法の改正によって設けられた制度です。違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れていた場合、罰則として派遣先が当該労働者を直接雇用しなければならなくなります。この記事では、労働契約申込みみなし制度とは何か、違法派遣となる事例を踏まえてわかりやすく解説します。

有期雇用契約は労働基準法・労働契約法において様々なルールが設けられているため、法律に則って雇用契約を結ぶ必要がありますが、従業員とのトラブルになりやすい部分でもあります。

「法律に則って雇用契約を結ぶ方法を確認したい」「法的に正しい契約更新の対応を知りたい」という方に向け、当サイトでは「有期雇用契約の説明書」を無料で配布しております。

雇用契約の結び方から契約更新の方法、更新しない(雇止めをする)時の対応方法、無期転換ルールまで、有期雇用契約のルールを確認しておきたい方は、ぜひダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 労働契約申込みみなし制度とは?

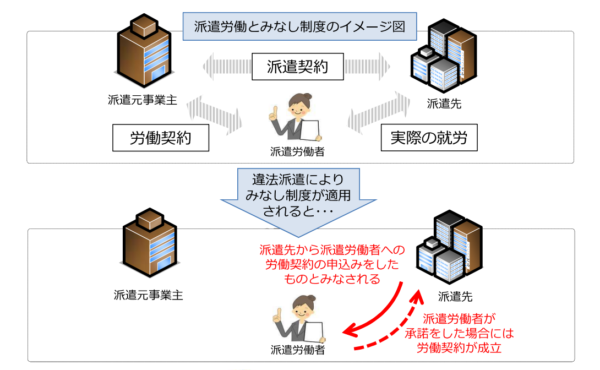

働き方が多様化する昨今、派遣という働き方を選択する人や派遣社員を雇用する会社も増えています。しかし、派遣社員は賃金面で正規雇用の社員と格差があるなどの課題もあります。派遣社員の待遇を改善し、心身ともに健康に、安心して働けるために設定された制度が労働契約申込みみなし制度です。2015年10月の労働者派遣法の改正によって、労働契約申込みみなし制度が開始されました。

労働者派遣法第40条の6に則り、派遣先が違法派遣に該当することを知りながら派遣労働者を受け入れた場合に、労働契約申込みみなし制度は認められます。制度が認められると派遣先企業は、当該派遣社員に労働契約を申し込んだものとみなされ、直接雇用しなければなりません。派遣労働者が1年以内にその労働契約の内容に承諾した場合、実際に直接雇用が成立します。ここからは、そもそも労働契約とは何かについて紹介します。

1-1. 労働契約とは?

労働契約とは、労働契約法第6条に基づき、労働者が使用者に雇用されて働くこと、使用者がその労働の対価として賃金を払うことをそれぞれ約束した契約のことです。労働契約が結ばれると、労働者は労働基準法や労働契約法などの法律に保護され、安心して働くことができるようになります。

派遣社員の場合、労働契約を結ぶのは、派遣先でなく、派遣元です。派遣先企業は、派遣労働者の業務指示をおこないますが、直接雇用関係はありません。つまり、派遣社員に対して、給与の支払い義務や社会保険に加入させる義務があるのは、派遣元企業になります。労働契約申込みみなし制度を理解する前に、正しく労働契約や派遣の仕組みを押さえておきましょう。

(労働契約の成立)

第六条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。

関連記事:労働契約とは?基本原則や締結・更新・変更のルールなどわかりやすく解説!

2. 労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣

ここでは、労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣について詳しく紹介します。なお、派遣先が違法派遣であることを知らず、かつ、知らなかったことに対して過失がなかったと認められた場合は、労働契約申込みみなし制度が適用されない可能性もあります。

2-1. 派遣禁止業務に従事させる

労働者派遣法第4条によって、次に該当する業務は派遣が禁止されています。

- 港湾運送業務

- 建設業務

- 警備業務

- 病院などにおける医療に関連した業務(例外あり)

ただし、病院などにおける医療に関連した業務のうち、紹介予定派遣をおこなう場合、労働基準法に規定する産前産後休業や育児休業、介護休業を取得する労働者の代替の場合、就業場所が政令で定めるへき地の場合などは、派遣が認められています。派遣先がこのような派遣禁止業務に派遣労働者を従事させた場合、労働契約申込みみなし制度が認められることになるので注意しましょう。

第四条 何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。

一 港湾運送業務

二 建設業務

三 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二条第一項各号に掲げる業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務(省略)

2-2. 無許可事業主から派遣の役務の提供を受ける

労働者派遣法第5条により、労働者派遣事業をおこなう事業者は、事前に厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。国の許可を得ていない場合、当該事業者は無許可事業主となり、派遣を実施すると違法になります。

派遣先が無許可事業主から派遣労働者を受け入れた場合、労働契約申込みみなし制度が適用されるので気を付けましょう。なお、厚生労働省が運営している「人材サービス総合サイト」では、派遣をおこなう企業が国の許可を得ているかどうかを確認できるため、無許可事業主でないか受け入れ前にきちんとチェックすることが大切です。

(労働者派遣事業の許可)

第五条 労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。(省略)

2-3. 事業所単位の期間制限に違反する

労働者派遣法第40条の2により、派遣先は、原則として、事業所単位で派遣労働者を受け入れられる期間(派遣可能期間)は3年と定められています。ただし、派遣先の事業所の労働組合や労働者代表から意見の聞き取りをすれば、3年を限度として派遣可能期間を延長させることが可能です。しかし、次のような場合、事業所単位の期間制限の規定に抵触するため、違法派遣となり、労働契約申込みみなし制度が認められます。

- 事業所単位の派遣可能期間の規定に違反する日の1カ月前までに正しく意見聴取をおこなわず派遣労働者を継続して受け入れた場合

- 意見を聴取した事業所の過半数の労働者代表が管理監督者であった場合

- 派遣可能期間の延長に関する代表者選出であることを明示せずに選出した者から意見聴取していた場合

- 使用者による一方的な指名などの民主的でない方法により選出された者から意見聴取をしていた場合

このように、労働者派遣法の事業所単位の期間制限の規定に違反し、労働者派遣の役務の提供を受けた場合、労働契約申込みみなし制度が適用されるので気を付けましょう。

(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)

第四十条の二 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りでない。(省略)

2 前項の派遣可能期間(以下「派遣可能期間」という。)は、三年とする。引用:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)第40条の2一部抜粋|e-Gov

2-4. 個人単位の期間制限に違反する

労働者派遣法第40条の3により、事業所単位の派遣可能期間の延長を受けた場合であっても、同じ労働者を同一の業務に3年を超えて派遣することは禁止されています。たとえば、派遣労働者が総務部門に配属されて3年を経過した後に、たとえ業務の種類が変わっても、当該労働者が総務部門で働き続けるのは違法派遣となります。

一方、その派遣労働者が総務部門から営業部門に移る場合などは違法派遣になりません。また、別の派遣労働者が総務部門に派遣される場合もその派遣は認められます。このように、事業所単位だけでなく、個人単位の派遣可能期間の制限も設けられています。個人単位の期間制限の規定に違反した場合も、労働契約申込みみなし制度が適用されるので注意が必要です。

第四十条の三 派遣先は、前条第三項の規定により派遣可能期間が延長された場合において、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、派遣元事業主から三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(同条第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)の役務の提供を受けてはならない。

2-5. 偽装請負に該当する

労働者派遣法によって摘発されることを免れるために、請負契約を締結することを偽装請負といいます。請負契約は契約先の企業から指示を受けずに仕事を完了させることを目的にした契約であり、派遣契約とは違うため注意が必要です。契約時に偽装請負の意図がなかったとしても、業務を進めるなかで偽装請負と認識された時点で労働契約申込みみなし制度が認められるので気を付けましょう。

3. 労働契約申込みみなし制度のポイント

労働契約申込みみなし制度を理解するうえで大切なポイントがあります。ここでは、労働契約申込みみなし制度のポイントについて詳しく紹介します。

3-1. 派遣社員が権利を行使できる期間

労働契約申込みみなし制度が適用された場合、当該派遣先は違法派遣に関する行為が終了した日から1年間はその労働契約の申し込みを撤回することができません。つまり、労働契約申込みみなし制度の適用が認められた派遣労働者は、違法状態が解消された日から1年を経過するまでがその権利を行使できる期間といえます。このように、違法派遣が発生した日でなく、違法派遣が解消された日から1年間を計算する点に注意しましょう。

3-2. 労働契約成立後の労働条件

労働契約申込みみなし制度が適用された場合、当該派遣労働者が期限内にその申し込みに対して承諾することで労働契約は成立します。そのため、期限内に承諾の意思を示さなかった場合や、承諾しないと意思表示をした場合、労働契約は成立しません。なお、労働契約申込みみなし制度の適用により、労働契約が成立した場合、違法派遣がおこなわれたとみなされた時点の派遣元の労働条件で労働契約が成立することになります。

2 前項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者は、当該労働契約の申込みに係る同項に規定する行為が終了した日から一年を経過する日までの間は、当該申込みを撤回することができない。

3 第一項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者が、当該申込みに対して前項に規定する期間内に承諾する旨又は承諾しない旨の意思表示を受けなかつたときは、当該申込みは、その効力を失う。引用:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)第40条の6一部抜粋|e-Gov

4. 労働契約申込みみなし制度の適用による派遣先企業の罰則

ここでは、労働契約申込みみなし制度の適用によって発生する、派遣先企業への影響や罰則内容について詳しく紹介します。

ここでは、労働契約申込みみなし制度の適用によって発生する、派遣先企業への影響や罰則内容について詳しく紹介します。

4-1. 直接雇用義務が発生する

労働契約申込みみなし制度が認められた場合、派遣先が当該派遣労働者に対して労働契約の申し込みをおこなったとみなされます。当該派遣労働者から申し込みの承諾があれば、必ず労働契約を結ばなければなりません。

4-2. 直接雇用によって負担が増える

派遣労働者を直接雇用することで、派遣社員から自社の従業員へ取り扱いが変わります。特別な事情がない限り、解雇することは認められないので、継続して雇用するための人件費がかかり、派遣労働者を雇用するよりも、コストの負担が大きくなる可能性もあります。

4-3. 必要な手続きが増える

直接雇用する場合、労働条件通知書・雇用契約書の交付や社会保険の加入、労働者名簿の更新などの手続きが新しく必要になります。これまで不要であった手続きが必要になるので、事務業務の負担が大きくなり、組織全体の生産性が低下する恐れもあります。

5. 労働契約申込みみなし制度が認められた場合の派遣元企業の対応

労働契約申込みみなし制度の影響を受けるのは、派遣先企業だけではありません。ここでは、制度の適用が認められた場合の派遣元企業への影響や対応について詳しく紹介します。

労働契約申込みみなし制度の影響を受けるのは、派遣先企業だけではありません。ここでは、制度の適用が認められた場合の派遣元企業への影響や対応について詳しく紹介します。

5-1. 違法派遣の内容を確認して対応する

労働契約申込みみなし制度が認められた場合、まずはどのような違法派遣があったかチェックする必要があります。派遣先が派遣禁止業務に従事させていた場合、当該派遣先に警告したり、派遣労働者に注意を促したりするなどの対策が必要です。

一方、無許可で派遣事業をおこなっていたなど、派遣元に問題があるケースもあります。そのような場合、速やかに違法行為を解消する対応が求められます。なお、派遣労働法に違反すると、懲役や罰金などの罰則が派遣元に課せられる恐れもあるので気を付けましょう。

5-2. 派遣労働者に制度を説明して意向を確認する

労働契約申込みみなし制度の適用があったら、当該派遣労働者に制度の内容を説明し、申し込みに承諾するかどうか意向を確認しましょう。期限内に承諾の意思表示がなかった場合や、承諾しないと意思表示をおこなった場合、申込みの効力は失われるため、これまで通り派遣元が当該労働者を管理しなければなりません。

5-3. 派遣労働者との雇用契約を終了する

労働契約申込みみなし制度の適用を受け、その申込みに承諾した場合、派遣先が当該派遣労働者を受け入れることになります。そのため、派遣元は当該労働者との雇用関係を終了させる必要があります。また、派遣先から労働条件に関する内容を求められたら、派遣元は労働契約申込みみなし制度において適用される労働条件を速やかに派遣先に通知しなければならないので注意が必要です。

4 第一項の規定により申し込まれたものとみなされた労働契約に係る派遣労働者に係る労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から求めがあつた場合においては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、速やかに、同項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた時点における当該派遣労働者に係る労働条件の内容を通知しなければならない。

引用:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)第40条の6一部抜粋|e-Gov

6. 労働契約申込みみなし制度への対策

ここでは、労働契約申込みみなし制度への対策として、派遣先企業ができることを紹介します。

ここでは、労働契約申込みみなし制度への対策として、派遣先企業ができることを紹介します。

6-1. 人員計画を見直す

突発的な労働力不足を解消するために派遣労働者の雇い入れを選択する企業は多いものの、短期的に入れ替わる有期雇用を繰り返していると、企業にノウハウがたまらなかったり、人が変わるたびに教育しなければならなかったりという問題が発生します。全体的な利益を考えると、派遣を利用するより正社員を雇用したほうがよいこともあるため、今一度、人員計画を見直し、直接雇用・無期雇用の方針を進めていくことも大切です。

6-2. 雇用形態を実態に合わせて変更する

労働条件を正しく明示していなかったために、偽装請負によって労働契約申込みみなし制度が認められるケースもよくあります。契約内容と実際の業務内容に齟齬が発生しないよう、派遣労働法をよく確認し、契約内容を見直しましょう。

6-3. アウトソーシングを検討する

派遣労働者の代わりに、アウトソーシングを検討することも有効な対策の一つです。業務内容によっては、派遣労働者に担当させるよりも、外部の企業へ委託したほうが効率よいケースもあります。

業務内容やコストを精査したうえで、派遣労働者を受け入れるか、アウトソーシングを活用するかを検討しましょう。ただし、アウトソーシングと見せかけて派遣労働者を受け入れることは、偽装請負に該当します。労働契約申込みみなし制度が適用される可能性もあるため注意しましょう。

6-4. 派遣雇用についてのルールを再確認する

派遣労働者の取り扱いについては、労働者派遣法や労働基準法など、さまざまな法律で厳しいルールが設けられています。派遣先や派遣元は、人材派遣についての法律を正確に理解するだけでなく、法改正にも対応していく必要があります。

派遣労働者以外にも、有期の雇用契約を結んでいる社員がいる場合、労働契約法を理解したうえで、適切な対応を取らなければ、トラブルになる可能性があります。そのようなリスクを回避するためにも、事前に有期雇用契約をする際のルールを確認しておくことが大切です。当サイトでは、有期雇用契約の結び方や雇止め法理、無期転換ルールなど基本ルールについて1冊にまとめた資料を無料でお配りしています。こちらからダウンロードしてトラブル防止にご活用ください。

7. 労働契約申込みみなし制度に関するよくある質問

ここでは、労働契約申込みみなし制度に関するよくある質問への回答を紹介します。

7-1. 派遣社員は労働契約申込みみなし制度の適用を拒否できる?

労働契約申込みみなし制度とは、違法派遣がおこなわれた場合に、派遣先が当該派遣労働者に労働契約を申し込んだとみなす制度のことです。派遣社員は、当該労働契約の申し込みに対して拒否することもできます。また、期限内に承諾の申し込みをしなかった場合も、労働契約申込みみなし制度の効力が失われます。このような場合、派遣元との労働契約が継続することになります。

7-2. 労働契約申込みみなし制度適用後は有期雇用と無期雇用のどっち?

労働契約申込みみなし制度が適用され、当該派遣労働者がその申し込みに承諾した場合、違法派遣がおこなわれた時点における派遣元の労働条件と同一の条件で労働契約が締結されることになります。

そのため、派遣元と有期雇用契約を結んでいたら、派遣先と直接労働契約を結ぶ際も有期雇用契約になります。一方、派遣元と無期雇用契約を締結していれば、派遣先と直接労働契約を締結する際も無期雇用契約となります。

7-3. 複数の派遣先で働いていた場合はどうなる?

派遣労働者が1つの派遣先で勤務している場合は問題ありませんが、複数の派遣先で勤務している場合はイレギュラーな対応が必要です。複数の派遣先との間で違法派遣が発覚し、労働契約申込みみなし制度が認められた場合には、派遣労働者は自分で労働契約を結びたい派遣先企業を選択することができます。そのうえで選択された派遣先企業は、直接雇用の手続きをおこなわなければなりません。

8. 労働契約申込みみなし制度に注意して派遣労働者を受け入れよう!

人材派遣を利用している限り、さまざまな要因で労働契約申込みみなし制度が認められる可能性はゼロではありません。労働契約申込みみなし制度が認められると、直接雇用になり人件費が増える可能性もあります。労働者派遣法や労働契約申込みみなし制度の内容を正しく理解し、派遣労働者を受け入れましょう。

引用:

引用: