割増賃金とは、従業員が時間外労働、休日労働、深夜労働をおこなった際に使用者側が支払うべき対価のことです。割増賃金は、1時間あたりの基礎賃金に割増賃金率を掛けることで計算されます。

今回は、正しい割増賃金率の計算方法について紹介します。また、2023年4月以降における、中小企業の割増賃金率の引き上げに伴う注意点についても解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

労働時間の客観的で正確な管理ができていなければ、正しい残業代の計算ができず、未払いが発覚した場合には最悪、法律に違反する可能性があります。

当サイトでは、トラブルが発生しない適切な残業代の計算方法が知りたいという方に向けて、労働時間の集計マニュアルを無料配布しています。

「残業代の計算における打刻まるめが違法となるケースについて知りたい」

「自社の残業代の計算方法に問題がないかを確認したい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 割増賃金率とは?

割増賃金率とは、企業が従業員に対して時間外労働や休日労働、深夜労働をさせた場合、賃金を増額する割合のことです。

ここでは、割増賃金率の一覧や、割増賃金の仕組みについて詳しく紹介します。

1-1. 割増賃金率の一覧

割増賃金率は、賃金の割増が適用される労働の種類によって異なります。割増賃金率の一覧は、下記の通りです。

|

賃金割増が適用される労働の種類 |

割増賃金率 |

|

時間外労働(月60時間以内) |

25% |

|

時間外労働(月60時間超え) |

50% |

|

休日労働 |

35% |

|

深夜労働 |

25% |

|

深夜労働をともなう時間外労働(月60時間以内) |

50% |

|

深夜労働をともなう時間外労働(月60時間超え) |

75% |

|

深夜労働をともなう休日労働 |

60% |

なお、上記の表で示した割増賃金率は最低限適用すべき割合です。そのため、それ以上に設定することは問題ありません。たとえば、深夜労働に対する割増賃金率の下限は25%であり、30%などと従業員が有利になるよう設定することは可能です。

関連記事:割増賃金とは?計算方法や残業60時間超の割増率をわかりやすく解説

1-2. 割増賃金率は割増賃金の計算に使われる

割増賃金は、次の計算式で算出されます。

割増賃金 = 1時間あたりの基礎賃金 × 各種割増賃金率 × 対象となる時間数

1時間あたりの基礎賃金とは、割増賃金の基礎となる賃金のことです。たとえば、時給制の場合は「時給」、月給制の場合は「月給 ÷ 月平均所定労働時間」で求めた1時間あたりの賃金を用います。

このように、割増賃金率は割増賃金の計算に使用されます。割増賃金を正しく計算するためにも、どのような場合にどの割増賃金率を用いるのか正確に理解しておくことが大切です。

1-3. 割増賃金率が設定されている理由

割増賃金率は、長時間労働を抑制し、労働者の健康を守ることを大きな目的として設定されています。割増賃金を設定することにより企業に対して負担を与え、法定労働時間内で仕事が終わるような仕組みを構築するよう促しているのです。

また、割増賃金は労働者に対する補償という意味合いもあります。時間外労働や休日労働、深夜労働をおこなった労働者に対して、通常の賃金よりも高額な割増賃金を支払うことで、プライベートな時間が失われたことを補償しているのです。

2. 時間外労働の割増賃金率の計算方法

時間外労働は「法定内時間外労働」と「法定外時間外労働」に区分されます。また、時間外労働が月60時間を超えるかどうかで割増賃金率は変わるため、注意しましょう。

ここでは、時間外労働の割増賃金率の計算方法について詳しく紹介します。

2-1. 法定内残業の場合の割増賃金率

時間外労働のうち、所定労働時間を超えるけれど、法定労働時間内に収まる労働を「法定内残業(法定内時間外労働)」といいます。法定労働時間は、労働基準法第32条で定められており、1日8時間まで、週40時間までとされています。一方、所定労働時間は、法定労働時間内で会社が自由に就業規則で定めることが可能です。

たとえば、1日の所定労働時間を7時間30分と定めている場合、1日8時間労働すると、30分が法定内残業となります。法定内残業に対しては、割増賃金率を用いて割増賃金を計算し、支給する必要がありません。しかし、法定内残業をした時間分に対して、基礎賃金を基に給与を支給する必要はあるので注意しましょう。

(労働時間)

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

関連記事:残業とは|残業の割増賃金の計算方法や残業規制による対策法も

2-2. 法定労働時間を超えた場合の割増賃金率

法定労働時間(1週間40時間、1日8時間)を超えた労働を従業員にさせた場合、「法定外時間外労働」に該当するため、割増賃金の支払いが必要になります。月60時間を超えない範囲での時間外労働であれば、割増賃金率は25%で問題ありません。

関連記事:法定外残業とは?法定内残業との違いや計算方法を具体例を交えて詳しく解説

2-3. 時間外労働が月60時間を超えた場合の割増賃金率

時間外労働が月60時間を超える場合、超過した分に対しては50%以上の割増賃金率を適用する必要があります。ただし、時間外労働が月60時間を超えたら、すべての時間外労働に対して割増賃金率50%を適用するわけではありません。

たとえば、月の時間外労働が80時間だった場合を考えてみましょう。この場合、60時間分に対しては割増賃金率25%、60時間から80時間までの20時間分に対しては割増賃金率50%を適用することになります。

関連記事:残業が月60時間を超過すると割増賃金が増える?中小企業の猶予も解説

3. 休日労働の割増賃金率の計算方法

休日は、法律で定められた「法定休日」と、企業が独自で定める「所定休日」に分けられます。なお、土日休みの場合は、就業規則などで法定休日を特定していなければ「後に来る」ほうが法定休日となります。たとえば、起算日を日曜日としている場合は、日曜日が「所定休日」、土曜日が「法定休日」です。

ここでは、法定休日と所定休日の割増賃金率について詳しく紹介します。また、代休や振替休日を活用する場合の割増賃金率についても解説しているので、この機会にきちんと理解を深めておきましょう。

3-1. 法定休日の割増賃金率

休日労働とは、法定休日に労働をすることです。法定休日とは、労働基準法第35条で定められた休日のことで、企業は週1日もしくは4週に4日以上の法定休日を設けなければなりません。

休日労働をする場合の割増賃金率は35%です。法定休日に9〜10時間などと1日8時間を超える労働が発生するケースもあります。しかし、法定休日の労働はすべて休日労働に該当するため、時間外労働の割増賃金率は適用されません。

たとえば、法定休日に9時間労働した場合、この9時間に対して、休日労働の割増賃金率35%を適用する必要があります。9時間のうち、8時間が休日労働、1時間が時間外労働としないよう注意しましょう。

(休日)

第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

関連記事:法定休日とは?法定外休日との違いや出勤した場合の割増賃金のルール

3-2. 所定休日の割増賃金率

所定休日は休日労働に該当しないため、休日労働の割増賃金率の適用は不要です。しかし、所定休日に法定労働時間を超える労働をした場合、時間外労働の割増賃金率が適用されます。また、時間外労働が月60時間を超える場合には、割増賃金率を50%に引き上げて、割増賃金を計算しなければならないので注意しましょう。

関連記事:所定休日の割増賃金とは?法定休日や割増賃金の計算方法も詳しく紹介

3-3. 代休・振替休日を利用する場合の割増賃金率

休日労働は従業員への負荷が大きいので、代休や振替休日といった制度を採用している企業もあるかもしれません。代休とは、休日労働が生じた後に、代わりの労働日を休日にする制度です。一方、振替休日とは、事前に休日労働が発生する日と、通常の労働日を入れ替える制度です。

代休の場合、休日労働が発生した事実には変わりないため、休日労働をした日の労働時間に対して、割増賃金率35%を適用する必要があります。一方、振替休日の場合、法定休日が通常の労働日となるので、休日労働の割増賃金率を適用する必要はありません。ただし、法定労働時間を超える労働に対しては、時間外労働の割増賃金率を適用しなければならないので気を付けましょう。

関連記事:法定休日に出勤させたら振替休日を付与できる?付与条件や代休との違い

4. 深夜労働の割増賃金率の計算方法

深夜労働とは、原則22時から5時までにおこなわれる労働のことです。深夜労働に対しては、25%以上の割増賃金率を適用しなければなりません。なお、深夜労働は、時間外労働や休日労働と重なるケースもあります。

ここでは、時間外労働と深夜労働が重なる場合と、休日労働と深夜労働が重なる場合の割増賃金率について詳しく紹介します。

4-1. 時間外労働と深夜労働が重なる場合の割増賃金率

割増条件が重なった場合には、それぞれの割増賃金率を合算することになります。時間外労働と深夜労働が重なった場合、その時間に対しては、時間外労働の割増賃金率25%と、深夜労働の割増賃金率25%を足し合わせた50%の割増賃金率を適用しなければなりません。また、時間外労働が月60時間を超える場合、割増賃金率は最大75%まで引き上げられます。

たとえば、所定労働時間を9時から18時とし、18時から23時まで時間外労働をおこなった場合、18時から22時までの労働に対しては時間外労働の割増賃金率25%が、22時から23時までの労働に対しては時間外労働と深夜労働の割増賃金率を合算した50%の割増賃金率が適用されます。

4-2. 休日労働と深夜労働が重なる場合の割増賃金率

休日労働と深夜労働が重なった場合、その時間に対しては、休日労働の割増賃金率35%と、深夜労働の割増賃金率25%を足し合わせた60%の割増賃金率を適用しなければなりません。

たとえば、法定休日に20時から23時まで労働した場合、20時から22時までの労働に対しては休日労働の割増賃金率35%が、22時から23時までの労働に対しては休日労働と深夜労働の割増賃金率を合算した60%の割増賃金率が適用されます。

関連記事:深夜労働に該当する時間はいつ?割増手当の計算方法や年齢の制限も解説

5. 割増賃金率の適用に関する注意点

ここでは、割増賃金率を適用する際の注意点について詳しく紹介します。

5-1. 割増賃金率が適用されない労働者を正しく把握する

労働基準法第41条に該当する労働者は、労働時間や休日に関する規定が適用されないので、時間外労働・休日労働に対する割増賃金率を適用する必要がありません。しかし、深夜労働に対しては、割増賃金率が適用されるため注意が必要です。

第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者

二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

関連記事:管理監督者の労働時間は上限なし?法律の適用範囲や労働時間の把握方法を解説

5-2. 時間外労働や休日労働をさせるには36協定の締結が不可欠

時間外労働や休日労働をおこなわせるには、36協定の締結が必要です。正しい割増賃金率を適用して、割増賃金を支払っていても、36協定を結んでいなければ違法となります。また、36協定を締結していても、届出をしていない場合、36協定の効力は認められないので注意が必要です。なお、36協定を締結したとしても、時間外労働や休日労働には上限規制が設けられているため、きちんと理解を深めておきましょう。

関連記事:36協定とは何かわかりやすく解説!特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!

5-3. 割増賃金の端数処理ルールを確認する

割増賃金率を適用して割増賃金を計算する際、端数が発生することもあります。労働基準法第24条の賃金全額払いの原則より、原則として端数処理は認められていません。しかし、事務処理の負担を軽減するため、下記のように、ルールを守った端数処理は認められます。

(1)割増賃金の計算

A.1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げる。B.1か月間における割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、Aと同様に処理する。

(2)平均賃金の計算

C.賃金の総額を総暦日数で除した金額の銭未満の端数を切り捨てる。なお、平均賃金を基にして休業手当等を計算する場合は、特約がなければ円未満の端数処理はAと同じ。(3)1か月の賃金計算

D.1か月の賃金額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した残額)に100円未満の端数が生じた場合は50円未満の端数を切り捨て、50円以上の端数を100円に切り上げて支払うことが出来る。E.1か月の賃金額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことが出来る。

なお、E・Dの取り扱いをする場合は、その旨就業規則に定めることが必要です。

5-4. 基礎賃金から控除される手当に注意する

前述の通り、割増賃金は以下の計算式で算出されます。

割増賃金 = 1時間あたりの基礎賃金 × 各種割増賃金率 × 対象となる時間数

また、月給制の場合、1時間あたりの基礎賃金は以下の計算式で算出できます。

このとき、1ヵ月の給与総支給額に含めるべき手当と、除外すべき手当があるため注意が必要です。基本的には、従業員個人の事情に応じて支給されるような以下の手当は、除外して計算します。

- 家族手当

- 通勤手当

- 別居⼿当

- ⼦⼥教育⼿当

- 住宅⼿当

- 臨時で⽀払われた賃⾦

- 1ヵ月を超えた期間ごとに⽀払われる賃金

ただし、すべての従業員に対して一律で支給する家族手当や通勤手当などは、1ヵ月の給与総支給額に含める必要があります。

関連記事:割増賃金の計算から除外可能な手当とは?固定残業代の取り扱いも解説!

5-5. アルバイトも割増賃金の対象となる

割増賃金の対象となるのは、正社員だけではありません。アルバイトやパート、契約社員なども割増賃金の対象となるため注意しましょう。

割増賃金率に関するルールも正社員と同様です。時間外労働が発生した場合は25%、休日労働が発生した場合は35%など、労働基準法のルールに従って正しく割増賃金を計算しましょう。

6. 2023年4月改正!中小企業の割増賃金率のルール

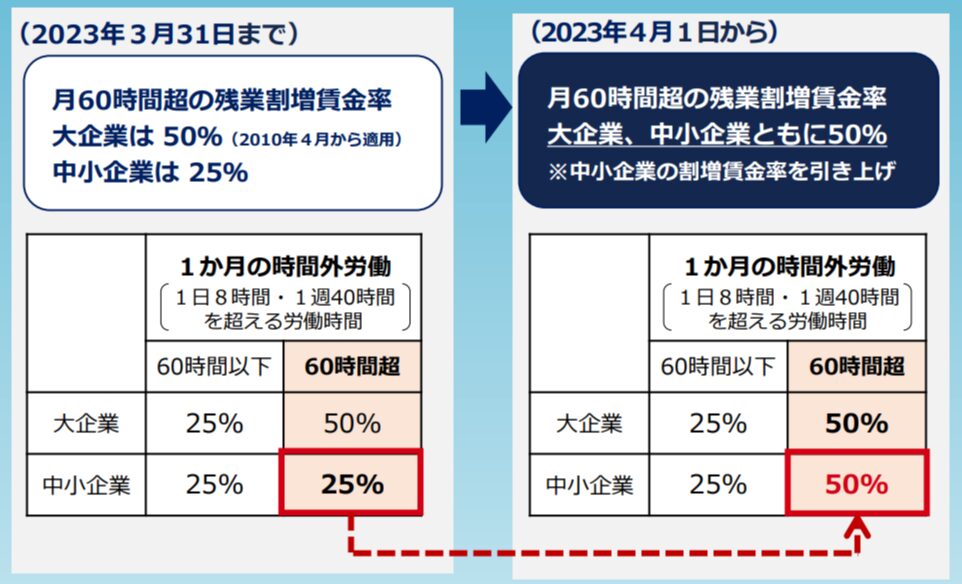

2023年4月より、大企業だけでなく、中小企業にも月60時間超え時間外労動における割増賃金率の引き上げが適用されるようになっています。そのため、現在はすべての企業が月60時間超え残業に対して、割増賃金率50%以上を適用しなければなりません。

ここでは、割増賃金率のルール改定にともなって企業側が整理しておくべきことについて詳しく紹介します。

6-1. 従業員の適正な労働時間を把握する

割増賃金率のルール改定にともない、従業員の適正な労働時間の把握方法を見直すことも大切です。また企業には、労働基準法により労働時間の規定が適用されない管理監督者などに対しても、適正な労働時間を把握する義務があります。

タイムカードだと時間外労働が月60時間を超えたとしても、リアルタイムで把握できない可能性があります。そのため、勤怠管理システムの導入を検討してみるのも一つの手です。

関連記事:勤怠管理システムとは?特徴・メリットや人気のシステムを徹底紹介

6-2. 代替休暇を検討する

代替休暇とは、労働基準法第37条で定められた制度です。月60時間を超える時間外労働をおこなった場合に、割増賃金率50%が適用された割増賃金を支払う代わりに、代替休暇を付与することも可能です。ただし、代替休暇を導入する場合、労使間であらかじめ労使協定を結んだうえで、就業規則に明記する必要があります。

また、代替休暇を付与するとしても、月60時間を超える時間外労働させた部分に対して25%以上の割増賃金率を適用し、割増賃金を支給しなければなりません。つまり、代替休暇により、月60時間超え時間外労働に対する割増賃金をすべて支払わなくてよくなるわけではないので注意しましょう。

使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。

6-3. 業務効率化や新たな人材採用を検討する

時間外労動の割増賃金率の引き上げにより、長時間労働を従業員におこなわせると、人件費の負担が大きくなります。また、従業員の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。

そのため、業務効率化できる部分はないか既存の業務を見直してみましょう。また、新しい人材を確保し、従業員一人あたりの負担を減らすのも一つの手です。

7. 割増賃金率を間違えたときの罰則

ここでは、割増賃金率を間違えたときの罰則やトラブルについて確認しておきましょう。

7-1. 労働基準監督署から是正勧告を受ける

割増賃金率を間違え、正確な割増賃金を支給していない場合、労働基準監督署から是正勧告を受けることがあります。労働基準監督署は企業に対して定期的な調査を実施しており、労働環境に問題はないか、賃金はしっかりと支払われているか、といったポイントを調査されます。

割増賃金の計算が間違っていると、口頭での改善指導や是正勧告を受けることになるため注意しましょう。

7-2. 未払いの賃金の支払いを求められる

計算ミスにより正しい割増賃金を支給できていない場合、従業員から未払いの賃金の支払いを求められる可能性が高いでしょう。賃金請求権の時効は5年(当面の間は3年)であるため、その期間内であれば企業は請求に応じなければなりません。

また、未払いの賃金だけではなく、同額程度の付加金を要求されるケースもあります。支払いが遅れることで大きな損害となるため、割増賃金率や計算方法を間違えないよう注意しましょう。

参照:未払賃金が請求できる期間などが延長されています|厚生労働省

7-3. 労働基準法違反として罰則を受ける

労働基準監督署の是正勧告に従わなかったり、割増賃金の支給漏れが頻発していたりする場合、労働基準法違反として罰則を受ける可能性もあります。悪質な場合は、6ヵ月以下の懲役や30万円以下の罰金が科せられることもあります。是正勧告を受けたときは、すぐに対応するようにしましょう。

8. 割増賃金率の計算方法を理解して正しく賃金を支給しよう!

今回は、割増賃金率の計算方法や注意点について解説しました。割増賃金率とは、従業員に時間外労働・休日労働・深夜労働をさせた場合に割増して支払わなければならない賃金の割増率で、労働基準法第37条に定められている重要な規定です。計算方法を間違えると労使間のトラブルが発生するだけではなく、法律違反として罰則を受ける可能性もあるため注意しましょう。

割増賃金率は、深夜労働や休日労働などの状況によって異なるので、使用者は計算方法を正しく理解し、適正な賃金を支払う必要があります。また、2023年4月からは、新たに中小企業でも月60時間超え時間外労働の割増賃金率の引き上げが適用されています。この機会にコストの削減や従業員の負担軽減の観点から、新しいツールの導入も検討してみましょう。

労働時間の客観的で正確な管理ができていなければ、正しい残業代の計算ができず、未払いが発覚した場合には最悪、法律に違反する可能性があります。

当サイトでは、トラブルが発生しない適切な残業代の計算方法が知りたいという方に向けて、労働時間の集計マニュアルを無料配布しています。

「残業代の計算における打刻まるめが違法となるケースについて知りたい」

「自社の残業代の計算方法に問題がないかを確認したい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。