会社の休日には、会社独自で決定される「所定休日」と、労働基準法で定められている「法定休日」の2種類がありますが、いずれの場合にも法定労働時間外の労働については、割増賃金の支払いが必要です。

今回は、所定休日や法定休日の割増賃金について確認していくほか、法定休日と所定休日の違いを解説します。

従業員に休日労働をさせた場合、割増賃金の計算はどのようにおこなうのか、残業扱いになるのかなど、休日労働に対して発生する割増賃金の計算は大変複雑です。

そこで当サイトでは、労働基準法にて定められている内容をもとに、休日出勤の割増賃金計算について徹底解説した資料を無料で配布しております。

「休日出勤の割増賃金計算が不安」「残業手当になるのか、休日手当になるのか分からない」という人事担当者の方は「【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK」をぜひご一読ください。

1. 休日出勤した場合の割増賃金と計算方法

休日出勤した場合の割増賃金は、法定休日と所定休日とで異なります。

ここでは、法定休日と所定休日で出勤した場合の割増賃金と計算方法について紹介します。

関連記事:休日出勤は割増賃金になる?ケース別にそれぞれ詳しく紹介

1-1. 法定休日に出勤した場合の割増賃金

労働基準法では、法定休日に出勤した場合、35%以上の割増賃金を支払う必要があります。例えば、1日8,000円の賃金を支払っている場合には、35%にあたる2,800円以上を上乗せして支払うということです。

法定休日に時間外労働・深夜労働をした場合の割増賃金

なお、法定休日の場合、法定労働時間の範囲外となるため、時間外労働という考えがなく、時間外労働分の割増賃金は発生しません。ただし、深夜労働については、25%以上の割増賃金を支払う必要があります。そのため、法定休日に深夜労働をおこなった場合には、休日労働分と深夜労働分の割増賃金として、60%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

1-2. 所定休日に出勤した場合の割増賃金

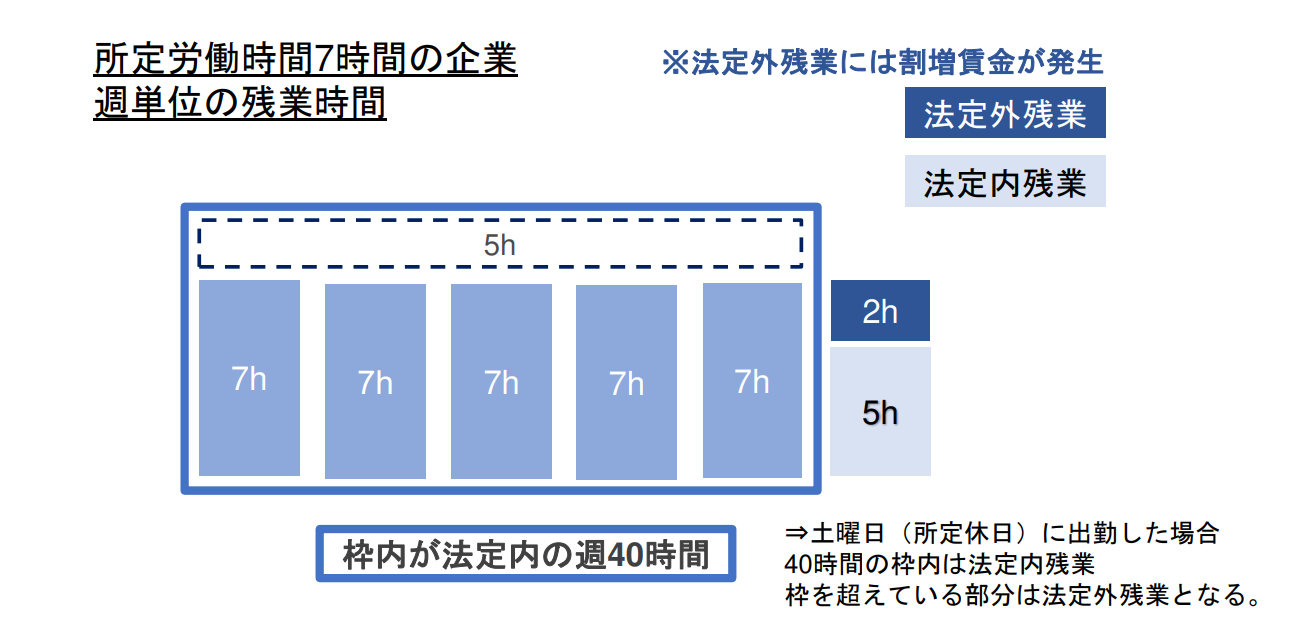

原則として、会社で独自に定めた所定休日については、労働があった場合でも割増賃金を支払う必要はありません。基本的に所定休日は通常の労働日と同じ扱いだと考えましょう。労働日と同じく、労働基準法で定められた法定労働時間(1日あたり8時間もしくは週あたり40時間)を超えて所定休日に出勤した場合には、時間外労働分の割増賃金を支払わなければなりません。具体的には以下の図のように考えます。

例えば、1日の所定労働時間が7時間、週休2日制(土曜・日曜)の会社の従業員が法定外休日である土曜日に7時間の休日出勤をしたとします。

月~金曜までで既に労働時間が35時間となっているため、土曜日に7時間勤務させると労働時間が42時間となり、週40時間の労働時間を2時間超過します。

この場合、超過した2時間分に対し、25%の割増賃金で計算しなくてはいけません。

このように、所定休日での出勤で割増賃金を支払うか否かは、法定労働時間を超えた労働かどうかがポイントとなりますので、従業員の勤怠状況を正しく把握しておく必要があります。

また、所定休日に労働し、深夜(22時~5時)に及んだ場合、25%以上の深夜労働の割増賃金を支払う必要があります。時間外労働と深夜労働が重なった場合は、50%以上の割増賃金を支払わなければならないため注意しましょう。

2. 法定休日と所定休日の違い

本章では、法定休日と所定休日の違いについて確認しておきます。

2-1. 法定休日とは労働基準法で定められている休日

法定休日とは、労働基準法で定められている従業員が休む権利を与えられている休日のことです。労働基準法では、法定休日として、1週間に1日、もしくは4週間に4日以上の休日を与えることを義務付けています。

関連記事:法定休日をサクッと理解|法定外休日との違いや振替休日・代休との関係について解説

2-2. 所定休日とは法定休日以外で企業が定める休日

所定休日とは、先述の法定休日のほかに、企業側で定めた休日のことです。多くの場合、週休2日制では、1日を法定休日、もう1日を所定休日と考えます。どちらを法定休日・所定休日とするかは企業側で決定します。

週休2日制をとっている企業では、日曜日を法定休日、土曜日を所定休日としている企業が一般的です。法定休日・所定休日をいずれの日にするかは割増賃金の計算方法に大きくかかわってくるため、あらかじめ就業規則などで定めておく必要があります。

ただし、企業によっては、週休2日制の法定休日・所定休日が就業規則に明記されていない場合もあります。そのような場合、暦週(日曜日から土曜日)において一番後ろの曜日が法定休日となります。そのため、土曜日が法定休日とみなされます。土曜日に出勤した場合は休日労働となり、割増賃金の支払いが必要です。

労務管理をする際には、法定休日と所定休日の違いをきちんと確認した上で、休日出勤における割増賃金の計算をおこなわなければなりません。

3. 振替休日と代休の割増賃金

振替休日と代休では、割増率が変わります。具体的な運用ルールや賃金計算方法を事前に理解し、トラブルを避けましょう。

3-1.振替休日と代休の違い

振替休日はあらかじめ労働日と休日を入れ替えるのに対して、代休は休日出勤した日の代わりに後でその日の分の休日を与えるというものです。振替休日と代休の大きな違いは休日を定めるタイミングと、それにともなう割増賃金の発生有無です。

続いて振替休日と代休それぞれの割増賃金について解説します。

関連記事:振替休日と代休の違いとは?計算方法の違いや注意点を解説

3-2. 振替休日の割増賃金

所定休日と労働日を入れ替えて振替休日とした場合は、労働日に8時間以上労働させる場合や振替休日を翌週以降に設けることで週の労働時間が40時間を超えた場合、時間外労働になり25%以上の割増賃金が発生します。

法定休日を労働日と入れ替えて振替休日とした場合は、休日労働にかかる35%以上の割増賃金は発生しません。ただし、労働日に8時間以上労働させる場合や振替休日を翌週以降に設けることで週の労働時間が40時間を超えた場合、22時から翌朝5時までの深夜労働が発生した場合は所定休日と労働日を入れ替えた場合と同じ対応をしなければなりません。

また、法定休日と労働日を入れ替えた場合、振り替えた後の振替休日に臨時で労働が発生した場合は休日労働と見なされ、35%以上の割増賃金を支払う必要があります。

3-3. 代休の割増賃金

所定休日は割増賃金の発生する休日ではないため、所定休日に休日出勤をして代休を取得した場合に休日労働分の割増賃金を支払う必要はありません。ただし、休日出勤の際に法定労働時間以上の時間外労働や深夜労働が発生した場合には、その分の割増賃金の支払いが必要です。

法定休日に労働をして代休を取得した場合にも、休日労働分の割増賃金の支払いが必要です。具体的には、休日労働分に関して35%以上の割増率で割増賃金を上乗せした賃金を支払ったあと、代休分の賃金を控除して、割増賃金分の35%以上分の支払いをします。

代休取得後に休日出勤分の賃金から控除する場合には、あらかじめ就業規則に記載しておくとよいでしょう。

また、賃金計算で注意すべきは、月またぎで代休や振替休日を取得した場合には、労働が発生した月に労働分の賃金を支払う必要があるということです。代休や振替休日があるからといって、給与計算の便宜上賃金支払いを翌月に回したりすることはできないため注意しましょう。

このように振替休日か代休かによって支払うべき割増賃金が異なります。該当の労働が法定労働時間の規定に反する場合には時間外労働の割増賃金の支払いが必要なので注意しましょう。

当サイトでは休日出勤にかかる割増賃金計算を分かりやすくまとめて解説した「休日・休暇ルールBOOK|割増賃金の計算など休日労働への対応も解説!」をお配りしています。

休日の付与ルールや各種休日・休暇の違いについても詳細に解説していますので、適切な割増賃金計算をおこないたい方は「休日・休暇ルールBOOK」をダウンロードして、ご活用ください。

4. 所定休日・法定休日を運用する際の注意点

所定休日や法定休日を運用する際には、あらかじめ注意しておくべき点がいくつかあります。

以下に3つの注意点を取り上げ、紹介していきます。

4-1. 労働基準法の要件を満たした休日設定になっているか

所定休日・法定休日を決定する際には、労働基準法の要件を満たした休日設定となるようにしましょう。

従業員が労働基準法に規定されている「週に1回以上もしくは月に4回以上」の休日を取れるよう、管理する必要があります。

4-2. 運用ルールが明記されているか

休日の運用をする場合には、運用ルールをあらかじめ徹底しておく必要があります。ルールについては、労働条件通知書や就業規則などに記載しておくとよいでしょう。

「法定休日や所定休日を設ける日」や「休日出勤の際の賃金の扱い」について、しっかりと記載しておくと、トラブルを未然に防ぐことにもつながります。

また、休日出勤の発生が多く見込まれる場合には、振替休日や代休の扱いについても明記しておきましょう。

4-3. 休日出勤があるときには36協定が締結されているか

休日出勤がある場合には、36協定が締結されているかについても重要な要素となります。

36協定とは、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働や休日労働がある場合に、労使間で締結する協定です。36協定に該当する従業員が一人でもいる場合には、36協定を労使間で締結し、届出を忘れずにおこないましょう。36協定を締結しないまま休日労働をさせた場合、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられるので注意しましょう。

関連記事:休日出勤の定義|支給すべき賃金やルールについて詳しく解説

4-4.休日の単位を暦日にする

原則として所定休日や法定休日を与える場合は、暦日(午前0時から午後12時までの24時間)である必要があります。

たとえば、所定休日の日曜日に1時間だけ出勤をさせてしまえば、休日を与えたことにはなりません。さらに、起点を午前6時として24時間など、日をまたいで休日にするなどの方法も基本的には認められていません。ただし、一部の業種(自動車を運転する業種や旅館業など)の場合は、一定の条件を満たすことで暦日に限らず休日と認められることがあります。

5.所定休日に出勤しても割増にならないケース

法定休日や法定外休日に労働させても割増賃金の対象にならないケースがあります。

5-1.固定残業代制の場合

固定残業代制の場合、固定の残業代が支給されるため、所定休日に出勤しても割増賃金は発生しません。これは、固定残業代制が実際の残業時間にかかわらず、あらかじめ設定された時間外労働の範囲内で給与が支払われる仕組みだからです。ただし、設定された時間外労働の時間を超えた場合は、その分割増賃金が必要になります。

また、法定休日に出勤した場合には、休日労働に対する割増賃金が必要なため注意が必要です。

5-2.管理監督者が休日出勤をした場合

管理監督者が休日出勤をした場合、割増賃金は発生しません。これは労働基準法の規定が管理監督者には適用されないためです。

ただし、深夜労働を行った際には深夜割増賃金が支払われることがあります。

管理監督者と認定されるには、役職名だけでなく、職務内容や責任、権限、勤務状況を考慮した実態評価が必要です。

6. 所定休日や法定休日の意味を理解し、適切な割増賃金を支払おう

所定休日や法定休日は、いずれも従業員に与えられる休暇ですが、それぞれの持つ意味は異なります。

所定休日は、企業側で定める休日ですが、出勤分の割増賃金を支払う場合には、あくまでも法定労働時間を超えた場合と深夜労働をした場合になります。そのため、所定休日で割増賃金を支払う場合には、従業員の勤怠状況を正確に把握しておくことが重要です。

一方、法定休日に出勤した場合は、労働基準法で規定された休日となるため、休日労働に対する割増賃金が必要となります。また、法定休日に深夜労働をした場合には、60%以上の割増賃金を支払わなければなりませんので注意しましょう。

万が一、割増賃金の支払いに誤りがあった場合、労使間のトラブルにもつながりかねませんので、日頃から正しい賃金計算を意識しておく必要があります。

それぞれの休暇で割増賃金が異なるため、労務管理側で休暇の意味を考えた勤怠管理をおこない、割増賃金を正確に計算しましょう。