労働基準法第36条の条文には36協定に関するルールが細かく記載されています。時間外労働や休日労働を違法におこなわせたことで、36協定違反が発覚すると、労働基準法に基づき懲役や罰金の罰則が課せられる恐れもあります。この記事では、労働基準法第36条の36協定の仕組みについてわかりやすく解説します。

労働基準法総まとめBOOK

労働基準法の内容を詳細に把握していますか?

人事担当者など従業員を管理する役割に就いている場合、雇用に関する法律への理解は大変重要です。

例外や特例なども含めて法律の内容を理解しておくと、従業員に何かあったときに、人事担当者として適切な対応を取ることができます。

今回は、労働基準法の改正から基本的な内容までを解説した「労働基準法総まとめBOOK」をご用意しました。

労働基準法の改正から基本的な内容まで、分かりやすく解説しています。より良い職場環境を目指すためにも、ぜひご一読ください。

目次

1. 労働基準法第36条の36協定とは?

労働基準法第36条では、36協定のルールについて細かく定められています。ここでは、労働基準法と36協定とは何かそれぞれ詳しく紹介します。

1-1. 労働基準法とは?

労働基準法とは、労働条件に関する最低基準を定めた法律で、すべての労働者に適用されます。そのため、正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイト、派遣社員も対象です。一方、雇用契約を結ばず働く個人事業主やフリーランスなどは、労働基準法の対象外になります。

労働基準法の基準を下回る労働条件で労働者を働かせた場合、違法となり罰則が課せられる恐れがあります。また、基準に満たない労働条件は無効になり、労働基準法の最低基準が適用されることになるので注意しましょう。

関連記事:労働基準法とは?法律のルールや違反した際の罰則などの要点をわかりやすく解説!

1-2. 36協定とは?

36協定とは、時間外労働や休日労働に関する労使間の協定のことです。36協定を結ばず、労働者に時間外労働や休日労働をさせると違法になるので注意が必要です。また、36協定届を提出していない場合、36協定が適用されないため、必ず36協定を締結したら期限までに届出をするようにしましょう。

(時間外及び休日の労働)

第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。(省略)

関連記事:36協定とは何かわかりやすく解説!特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!

2. 36協定の締結が必要になるケース

36協定は時間外労働や休日労働が発生する場合に、あらかじめ締結しておく必要があります。ここでは、36協定の締結が必要になるケースについて詳しく紹介します。

2-1. 法定労働時間を超えた労働が必要なケース

労働基準法第32条で定められた法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働させる場合、36協定を締結する必要があります。なお、会社が独自で定める所定労働時間を超えるけれど、法定労働時間を超えない残業であれば、36協定を締結しなくても問題ありません。

たとえば、10時出社で18時退社(休憩1時間)という勤務体系を採用している場合、休憩時間を除いた労働時間は7時間です。この場合、残業が1時間以内であれば法定労働時間を超えません。しかし、残業をさせた場合、その時間分の賃金を加算して給与を支給しなければならないので注意しましょう。

(労働時間)

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

2-2. 法定休日に労働が必要なケース

労働基準法第35条で定められた法定休日(週に1日もしくは4週に4日以上付与)に労働をさせる場合も、36協定の締結が必要です。なお、会社独自で規定する所定休日(法定外休日)にのみ働かせ、法定外時間外労働が生じないのであれば、36協定の締結は不要です。

たとえば、週休2日制で、法定休日が日曜日の場合、月・火・木・金・土は7時間仕事をして、水曜日のみ5時間仕事をし、日曜日は休みというケースであれば、1週間の労働時間は40時間以内におさまり、法定休日に労働は発生していないため、36協定の締結は必要ありません。一方、日曜日にも仕事をすることになった場合、仮に週の労働時間が40時間以内におさまったとしても、36協定の締結・届出が必要になります。

(休日)

第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

関連記事:36協定の休日出勤に必要な届出とは?上限回数や代休・振替休日との関係性も解説!

3. 36協定における残業時間の上限

36協定を結んだとしても、残業時間には上限があるため、無制限に時間外労働や休日労働をさせられるわけではありません。ここでは、36協定における残業時間の上限について詳しく紹介します。

3-1. 一般条項

36協定の残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間です。ただし、1年単位の変形労働時間制を採用している場合の36協定の残業時間の上限は、月42時間・年320時間になります。なお、これらの上限時間に休日労働の時間は含めません。また、一般条項付き36協定を結ぶ際、年300時間と上限時間を設定したら、年300時間を超えて時間外労働をさせた場合も違法になるので注意しましょう。

3-2. 特別条項

会社によっては、やむを得ず一般条項の上限時間を超えざるを得ないケースもあります。そのような場合には特別条項付き36協定を締結することで、上限時間を延長させることが可能です。ただし、特別条項付き36協定を結ぶ場合も、残業時間に上限があります。ここからは、特別条項付き36協定を締結した場合の上限規定について一つずつ詳しく紹介します。

3-2-1.1年の上限は720時間以内とする

特別条項によって設定できる時間外労働の1年間の上限は720時間以内(休日労働の時間を除く)です。また、特別条項で1年の上限を500時間に設定した場合、500時間をオーバーして働かせることは認められていません。

3-2-2. 1カ月の上限は100時間未満とする

特別条項によって設定できる時間外労働の1カ月の上限は100時間未満(休日労働の時間を含む)です。この時間は、時間外労働と休日労働を合算して計算する点に注意が必要です。つまり、時間外労働と休日労働の時間をあわせて月100時間以上の労働をさせることはできないので気を付けましょう。

3-2-3.月平均は月80時間以内とする

特別条項における上限は、1カ月や1年単位だけでなく、2カ月から6カ月における平均時間にも及び、すべての期間で時間外労働と休日労働の平均時間が80時間以内にしなければなりません。たとえば、1月から3月までの時間外労働と休日労働の時間数を次のように設定したとします。

|

1月 |

2月 |

3月 |

|

86時間 |

70時間 |

85時間 |

この場合、1~2月の2カ月間は平均で78時間となり、80時間以内におさまっていますが、1~3月の3カ月間は平均で80.3時間となり、80時間を超えているため違法となります。このように、平均時間にも留意して上限時間を設定しなければなりません。

3-2-4. 残業の上限を延長できるのは年に6回までとする

上限を延長できる月は年に6回までと定められており、1年の中の半分にあたります。半分を超えて特別条項を設定すると、繁忙期が日常となってしまい、特別条項の意味がなくなってしまいます。特別条項を定めない月は、残業の上限を月45時間におさめましょう。

3-3. その他

新技術・新商品などの研究開発業務に該当する場合、36協定の残業時間の上限規制は適用対象外とされています。ただし、労働安全衛生法第66条の8の2に則り、週40時間を超えて働かせた時間が月100時間を超える場合、医師による面接指導を受けさせる義務があるので注意が必要です。

⑪ 第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない。

第六十六条の八の二 事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える労働者(労働基準法第三十六条第十一項に規定する業務に従事する者(同法第四十一条各号に掲げる者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除く。)に限る。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。

(法第六十六条の八の二第一項の厚生労働省令で定める時間等)

第五十二条の七の二 法第六十六条の八の二第一項の厚生労働省令で定める時間は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、一月当たり百時間とする。(省略)

3-4. 【注意】2024年4月からの改正内容

建設業や運送業、医師、一部砂糖製造業は、2024年3月まで36協定の残業時間の上限規制に猶予期間が設けられていました。しかし、2024年4月からは猶予期間が終了し、これらの業種にも上限規制が適用されるようになっています。そのため、正しく36協定を締結し、届出をしなければ、時間外労働や休日労働をさせられないので気を付けましょう。

関連記事:36協定届の新様式とは?2024年4月からの変更内容や書き方・記入例をわかりやすく解説!

4. 36協定の締結方法とその手順

従業員に時間外労働や休日労働をさせるのであれば、事前に36協定の締結が不可欠です。ここでは、36協定の締結方法とその手順について紹介します。

4-1. 労働者の過半数代表を選出する

過半数代表とは、36協定を結ぶときの労働者の代表にあたる者のことです。過半数代表は、労働者の過半数で組織する労働組合があればその労働組合になります。一方、当該労働組合がなければ、労働者の過半数を代表する者を選出し、その者と36協定を締結します。

なお、労働者代表を選定する際、経営者と同等の立場である管理監督者を選ぶことはできません。また、使用者の指示に基づき選定した場合は無効になるため、投票や挙手、回覧などを通して、平等性を保った状態で選出することが大切です。さらに、労働者代表は事業所ごとに選出しなければならないので注意しましょう。

関連記事:36協定における労働者代表の選出方法とは?管理職や出向者の取り扱いも解説!

4-2. 労働者の過半数代表者と会社との間で36協定を結ぶ

過半数代表者が決定した後は、書面により36協定を結びます。この書類のことを「36協定書」とよびます。36協定書に記載すべき内容は、次のように労働基準法第36条で細かく指定されています。

- 時間外労働や休日労働を認める労働者の範囲

- 対象期間

- 時間外労働や休日労働をしなければならない具体的な理由やその内容

- 1日、1カ月、1年それぞれにおいて時間外労働や休日労働を認める範囲

- 労働基準法施行規則で定められているその他必要事項

自社でゼロから36協定書を作成しようとすると、必要事項の抜けや漏れが発生し、36協定が無効になる恐れがあります。そのため、厚生労働省などが提供している36協定書(36協定届)のテンプレートを用いて36協定を結ぶことが推奨されます。また、36協定書には労使双方の合意があったことを証明するため、押印もしくは署名が必要になるので気を付けましょう。

② 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲

二 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、一年間に限るものとする。第四号及び第六項第三号において同じ。)

三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合

四 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数

五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項

4-3. 労働基準監督署へ提出する

36協定書を作成したら、その内容に基づき36協定届を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出ましょう。36協定届のフォーマットはいくつか種類があるため、自社のニーズにあったものを適切に選び届出をおこなうことが大切です。

36協定届の提出方法は、「窓口」「郵送」「電子申請」の3種類があります。36協定届の提出期限は、従業員に時間外労働や休日労働をさせる日(起算日)の前日までです。期限を過ぎても受け付けしてもらえますが、それまでに時間外労働・休日労働をさせると違法になるので注意しましょう。

関連記事:36協定届の提出方法は?郵送や電子申請のやり方、注意点をわかりやすく解説!

4-4. 労働者に周知する

使用者には、労働者に対して締結した36協定に関して周知する義務があります。そのため、36協定を締結し、届出をおこなったら、当該36協定に基づき時間外労働や休日労働をさせるまでに適切な方法で従業員に周知をしましょう。

(法令等の周知義務)

第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、(省略)、第三十六条第一項、(省略)に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

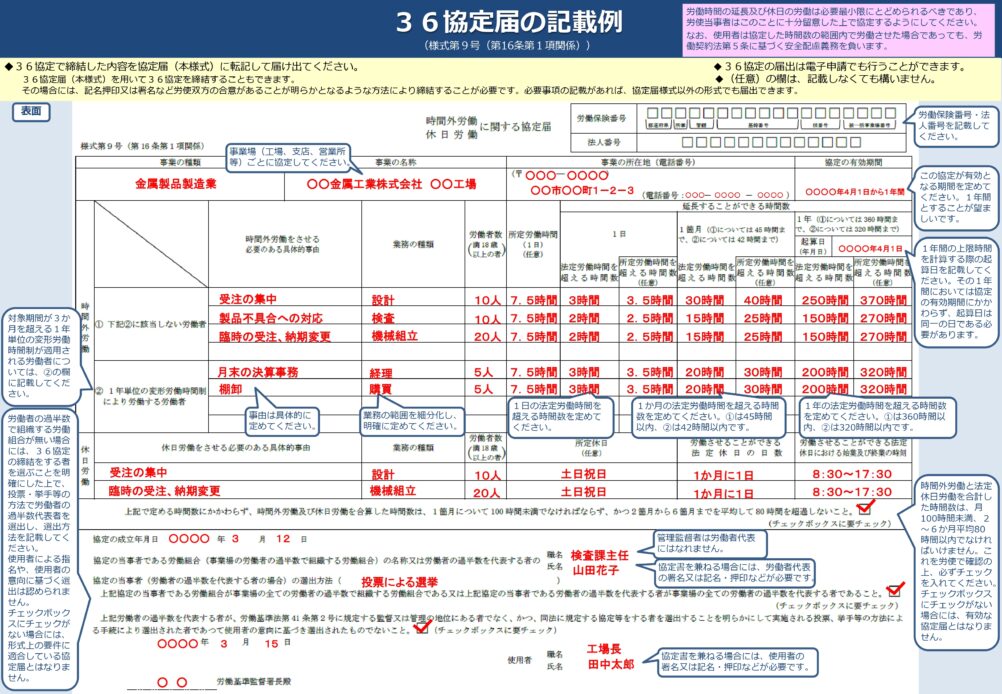

4-5. 36協定届の見本は?

36協定届を作成する際には、事前に見本を確認しておくと記入イメージが湧きやすく、抜け漏れを防止することができます。厚生労働省では36協定届の見本や記載例を公開しているので、ぜひ参考にしてスムーズに36協定届を作成しましょう。

5. 36協定の締結・届出に関する注意点やポイント

正しく36協定を締結し、届出をしなければ、36協定が無効になる恐れがあります。ここでは、36協定の締結・届出に関する注意点やポイントについて詳しく紹介します。

5-1. 36協定書と36協定届は兼用できる

36協定書と36協定届は兼用することができます。ただし、36協定書と36協定届を兼ねる場合、条件に合意したことを証明するため、労使双方の押印・署名が必要になります。なお、36協定書と36協定届を別々で作成するのであれば、36協定届には押印・署名は不要です。

関連記事:36協定の協定書とは?協定届との違いや押印・提出の必要性をわかりやすく解説!

5-2. 36協定の有効期間に気を付ける

36協定には有効期間を定める必要があります。1年間の時間外労働の時間数を定める必要があるため、36協定の有効期間は最低でも1年間です。また、時間外労働や休日労働の時間数は、定期的に見直しが必要になることから、有効期間は1年間と設定するのが望ましいとされています。

関連記事:36協定届の提出期限とは?有効期間や提出忘れ時の罰則についても解説!

5-3. 時間外労働や休日労働には割増賃金の支払いが必要

従業員に時間外労働や休日労働をおこなわせる場合、36協定の締結・届出をするだけでなく、割増賃金の支払いも必要です。なお、深夜労働(午後10時から午前5時までの労働)をおこなわせる場合、36協定の締結は不要ですが、割増賃金の支払いが必要です。それぞれの割増率は、次の通りです。

- 時間外労働(月60時間以内):25%以上

- 時間外労働(月60時間超え):50%以上

- 休日労働:35%以上

- 深夜労働:25%以上

時間外労働と深夜労働、休日労働と深夜労働のように、割増労働が重複するケースもあります。その場合、割増率を足し合わせて割増賃金を計算することになるので注意が必要です。

関連記事:割増賃金とは?計算方法や残業60時間超の割増率をわかりやすく解説

5-4. 特別条項が必要な理由を明確にする

特別条項を労働基準監督署長に提出する場合は、なぜ時間外労働が必要になるのかを具体的に記載することが求められます。具体的というのは、次のような内容です。

- 繁忙期で月の労働時間が○○時間になることが見込まれるため

- 先方の都合で納期が○月○日までとなり、労働時間内で対応することが困難ため

一方、以下のような内容だと、際限なく働かせようとしていると判断され、受け付けてもらえない可能性があります。

- 業務の都合上やむを得ないため

- 忙しくなることが予想されるため

特別条項付き36協定は、臨時的な事情がある場合に限り認められます。そのため、なぜ特別条項付き36協定を締結しなければならないのか、その理由を明確にし、36協定書や36協定届に記載することが大切です。

5-5. やむを得ない事情があれば36協定がなくとも時間外労働が可能

災害などやむを得ない事情がある場合、行政官庁の許可を受ければ、36協定を締結せずとも、必要な範囲で時間外労働や休日労働をさせることができます。また、緊急での対応が求められるため、行政官庁の許可を受けることが困難な場合、行政官庁の許可を受けずとも時間外労働や休日労働をさせることが可能です。ただし、その場合は、事後に遅滞なく届出が必要になるので注意しましょう。

(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)

第三十三条 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

6. 労働基準法第36条に違反するケース

どのような場合に労働基準法第36条に違反することになるのでしょうか。ここでは、労働基準法第36条の36協定違反になるケースについて詳しく紹介します。

6-1. 36協定を締結せず時間外労働をさせた場合

36協定を締結していない場合、法定労働時間を超えて労働させたり、法定休日に働かせたりすることができません。そのため、36協定を結ばず、法定外時間外労働をさせた場合、労働基準法違反になります。

6-2. 36協定届を提出せず時間外労働をさせた場合

36協定を締結したとしても、36協定届を提出していなければ、36協定は適用されません。そのため、36協定届を提出せず、時間外労働や休日労働をさせた場合も違法になります。36協定の締結後は、速やかに届出をおこなうようにしましょう。

6-3. 36協定の上限時間を超えて労働させた場合

正しく36協定を締結し、届出をしていても、36協定の上限時間を超えて時間外労働や休日労働をさせた場合、36協定違反になります。たとえ時間外労働が月45時間、年360時間におさまっている場合でも、36協定届に記載した時間数を超えて時間外労働をさせれば違法になるので注意が必要です。

6-4. 労働者代表が正しく選定されていなかった場合

36協定を締結するために労働者代表を選定する場合、正しい方法で選出する必要があります。たとえば、一部の労働者を除外して投票をおこなったり、使用者が一方的に指名して労働者を選出したりした場合、労働者代表とは認められません。この場合、当該労働者代表と締結した36協定は無効になり、時間外労働や休日労働が生じた場合には違法になるので気を付けましょう。

6-5. 特別条項の要件を満たしていなかった場合

特別条項付き36協定は、予期せぬ注文の急増や納期のひっ迫など、臨時的で特別な事情がある場合に限り認められます。そのため、特別な理由もなく、一般条項の上限を超えて時間外労働や休日労働をさせた場合、36協定違反になるので注意が必要です。

関連記事:36協定に違反した場合の罰則とは?対象者や事例、回避するための対策も解説!

7. 労働基準法第36条に違反した場合の罰則

労働基準法第36条に違反すると、ペナルティが課せられる恐れがあります。ここでは、労働基準法第36条に違反した場合の罰則について詳しく紹介します。

7-1. 行政指導を受ける

従業員からの通報などに基づき、労働基準監督署の調査を受けた結果、労働基準法第36条に違反していることが発覚すると、行政指導がおこなわれます。是正勧告があったら、それに基づき違反を正すように努めることが重要です。

7-2. 刑事罰が課せられる

行政指導を受けたにもかかわらず、改善をしない場合、再調査がおこなわれたときに、刑事罰が課せられます。36協定違反があった場合、労働基準法に基づき、6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金の罰則を受ける恐れがあります。

7-3. 会社名が公表される

労働基準法に違反した企業は、厚生労働省のホームページなどに会社名が公表されるリスクもあります。法律に違反した企業として世の中に知れ渡れば、社会的信用を損ない、経営の存続が困難になる恐れもあります。このように、労働基準法第36条の36協定に関するルールに違反すると、さまざまな罰則を受ける可能性があるので、正しく条文を理解し、遵守するようにしましょう。

関連記事:36協定に違反するとどうなる?実際の事例や罰則、企業の報告義務を解説!

8. 労働基準法第36条に関するよくある質問

ここでは、労働基準法第36条に関するよくある質問への回答を紹介します。

ここでは、労働基準法第36条に関するよくある質問への回答を紹介します。

8-1. 労働基準法第36条に違反したらすぐに報告すべき?

自社が労働基準法第36条の36協定のルールに違反したことに気づいたとしても、労働基準監督署などに報告する義務はありません。ただし、36協定違反がある場合、労働基準法に違反している可能性が高いです。そのため、直ちに改善に努める必要があります。なお、労働基準法第104条の2に基づき、行政官庁や労働基準監督署より報告することが求められたら、報告義務が発生するためきちんと応じるようにしましょう。

(報告等)

第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

② 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

8-2. パートやアルバイトにも36協定の締結が必要?

36協定の対象者は、原則としてすべての労働者です。そのため、雇用形態に関係なく、パート・アルバイトや契約社員、派遣社員なども36協定の対象者に含まれます。しかし、パートやアルバイトなどの非正規社員に時間外労働や休日労働をさせないのであれば、36協定に記載すべき労働者の人数から除外しても問題ありません。

関連記事:36協定はアルバイトやパートも適用対象?労働時間や労働者代表の人数との関係性も解説!

8-3. 36協定の適用対象外となる人もいる?

労働基準法第41条の適用除外に該当する管理監督者や機密事務取扱者などは、労働時間や休日の規定が適用されません。そのため、36協定を締結しなくても、時間外労働や休日労働をさせることが可能です。

また、時間外労働や休日労働に対する割増賃金の支給も不要です。ただし、店長や責任者と管理職の名が付くだけで、労働基準法の管理監督者と認められない場合、36協定を締結せず、時間外労働や休日労働をさせれば違法になるので注意しましょう。

関連記事:36協定の対象者は従業員全員?対象外となるケースについても解説!

9. 労働基準法第36条の36協定のルールを遵守しよう!

労働基準法第36条では、法定労働時間を超えて働かせる場合や、法定休日に労働させる場合に関するルールが定められています。36協定の締結や届出をせず、時間外労働や休日労働をさせると違法になり、懲役や罰金などの罰則が課せられる恐れがあります。労働基準法第36条の条文をきちんとチェックし、36協定のルールを遵守しましょう。

労働基準法総まとめBOOK