企業が従業員に対して付与しなければならない年次有給休暇に関しては、労働基準法第39条に規定されています。

また、働き方改革関連法案により、2019年4月から年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員に対して、そのうちの年5日は取得させることが義務付けられました。

本記事では、労働基準法の条文を引用しながら、有給休暇取得の義務化の内容や取得させるときの注意点について解説します。

「自社の年次有給休暇の付与や管理は正しく行われているのか確認したい」という方に向け、当サイトでは有給休暇の付与のタイミングから義務化、基準日の変更や効率的な管理方法まで年次有給休暇の法律について包括的にまとめた資料を無料で配布しております。

「自社の有休管理が法律的に問題ないか確認したい」「有給管理をもっと楽にしたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

1. 労働基準法にみる有給休暇の基本ルール

まず、有給休暇の定義や取得義務化についてなど、人事担当者が知っておくべき内容を労働基準法の条文を引用しながら解説します。

1-1. 有給休暇の定義と付与要件

有給休暇は正式には「年次有給休暇」と呼ばれ、会社を休んでもその日分の給料が支払われる休暇のことです。

労働基準法第39条で労働者の権利として定められており、業種・業態に関わらず、また、正社員・パート・アルバイトなどの雇用形態も関係なく、一定の条件を満たせば誰にでも与えられる権利です。

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

上記の通り、有給休暇は雇入れの日から継続して6カ月間勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して与えられます。有給休暇は、連続して与えることも、分割して与えることも可能です。

▶有給休暇の基本的なところや発生要件・計算方法を解説

1-2. 2018年の労働基準法改正による年5日の取得義務

有給休暇に関しては、2018年に成立した働き方改革関連法案により、2019年4月から10日以上の有給休暇が付与されるすべての労働者に対して、使用者が時季を指定して年5日の有給休暇を取得させることが義務付けられました。企業は基準日から1年以内に5日以上の有給休暇を取得させなかった場合、労働基準法違反となり、違反者1人あたり30万円以下の罰金が科されます。

第三十九条⑦ 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

日本における有給休暇の取得率の低さを背景に、「有給休暇の日数は付与されているが有給休暇を取得していない」労働者の心身のリフレッシュを目的として施行されています。

▶年5日の有給休暇取得が義務に!労働基準法違反にならないために企業がすべき対応方法とは

1-3. 有給休暇の付与日数

有給休暇の付与日数は、雇い入れの日からの勤続年数に応じて変化します。

第三十九条② 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。

前述の通り、有給休暇は、パート・アルバイトであっても取得することができます。

①通常の労働者の付与日数

| 継続勤務年数(年) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 付与日数(日) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

②労働時間が短い労働者の付与日数(パート・アルバイトなど)

| 週所定 労働日数 |

1年間の 所定労働日数(※) |

継続勤務年数(年) | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 | |||

| 付与日数(日) | 4日 | 169日~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |

| 3日 | 121日~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |

| 2日 | 73日~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |

| 1日 | 48日~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |

パート・アルバイトなどの所定労働日数が少ない労働者は、所定労働日数に応じて取得できる日数が異なります。

ただし、週所定労働日数が5日以上かつ週所定労働時間が30時間以上のパート・アルバイトなどは、付与日数が通常の労働者と同じになります。

原則、有給休暇は1日単位で取得することになりますが、あらかじめ労働者と使用者の同意がある場合は、半日単位・時間単位での有給休暇の取得が可能です。

また、時間単位での有給休暇に関しては、労働基準法第39条4項で、年5日が限度と定められています。

第三十九条④ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。

一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲

二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る。)

三 その他厚生労働省令で定める事項

半日単位での有給休暇は労使協定が締結されていなくても付与が可能なのに対し、時間単位での有給休暇は労使協定が必要となります。

▶【図解】有給休暇の付与日数と付与のポイントをわかりやすく解説!

1-4. 有給休暇取得義務の発生タイミングは年に10日以上の有給休暇が付与された日

有給休暇を取得させる義務が発生するタイミングは、従業員に有給休暇を付与した日によって異なります。

たとえば、4月1日に入社した従業員に対して、有給休暇付与の条件が満たされる6カ月後の10月1日に10日間付与する場合、この時点から1年間で5日間の有給休暇取得義務が生じます。

それ以降は同様に、毎年10月1日から年5日間の有給休暇取得義務が生じることになります。

また、入社と同時に有給休暇を付与した場合は、付与日数が合計で10日になった日から1年以内に5日の有給休暇を取得させなければなりません。

たとえば、4月1日に入社して、その日に10日以上の有給休暇を付与したのならば、毎年4月1日から1年以内に5日間の有給休暇取得義務が生じることになります。

同じく4月1日の入社日に有給休暇を付与しても、たとえば入社日に5日、半年後の10月1日に5日を付与した場合は、10月1日から1年以内に合計で5日の有給休暇を取得させなければなりません(ただし、4月1日から10月1日の間に取得した有給休暇は取得義務のある5日分にカウントします)。

1-5. 有給休暇の最大保有日数

年次有給休暇の最大保有日数について解説します。通常、勤務が6年6ヵ月を超えると、法定では最大で20日間の有給休暇が取得可能です。しかし、企業はそのうち5日間の取得を労働者に義務づけているため、翌年に繰り越すことができるのは最大15日になります。また、有給休暇の消滅時効は2年となっており、新たに発生する20日と合算することで、最大保有日数は35日ということになります。なお、企業独自で法定以上の有給日数を付与していれば、最大保有日数が35日以上となることもあります。

1-6. 有給休暇の時季指定権と計画的付与

従業員が多い企業では、有給休暇の取得をスムーズにおこなうことができない場合もあるでしょう。

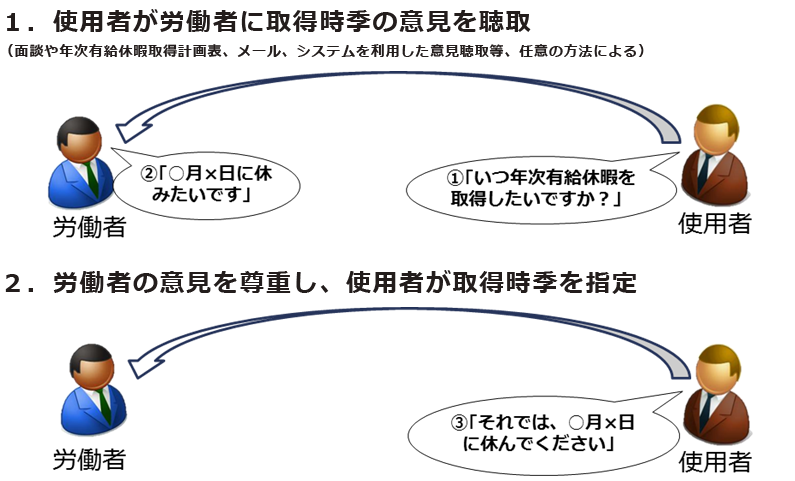

原則、有給休暇は従業員が請求する時季に取得させるようになっていますが、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対しては、年5日まで使用者が時季を指定して取得させることができ、これを時季指定権といいます。

このように、有給休暇は取得時季を使用者が定め、有給休暇を半強制的に取得させることにより、スムーズに取得させることができます。

ただし、すでに年5日以上の有給休暇を請求・取得している従業員に対しては、使用者による時季指定権を使用することができません。

また、労使協定に基づき有給休暇の付与日数から5日間を除いた日数を上限として、会社側が従業員の有給休暇取得日をあらかじめ指定できる制度もあり、これを有給休暇の計画的付与といいます。

上述の使用者による時季指定権と似ていますが、計画的付与が「労使協定を結ぶことで従業員の意見を尊重する必要がない」のに対し、時季指定権は「労使協定を結ばない代わりに、事前に労働者の意見を聞き、尊重する必要がある」という点が異なります。

▶有給休暇の取得を促進する取り組みとは|20年連続100%を達成した事例

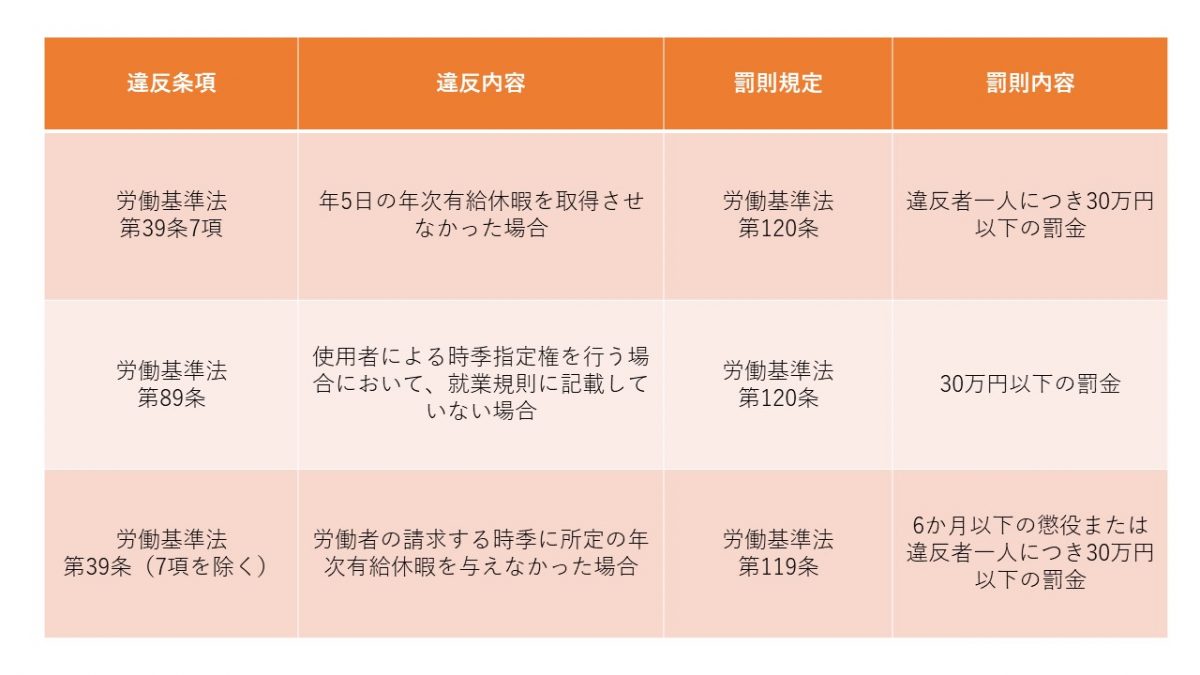

1-7. 有給休暇の法律に違反した際の罰則

有給休暇の付与や取得に関する主な罰則は、次の通りです。

注意点は、罰則のなかに違反となった労働者1人につき罰金がかってしまうものがあるということです。

たとえば、年5日の有給休暇を取得させなかった従業員が100人いた場合、100人×30万で最大3,000万円の罰金になる可能性があります。

「罰則になるなんて知らなかった」とはならないようにしっかりと把握するようにしましょう。

ここまで、有給休暇付与における基本的なルールについて解説してきましたが、企業によって付与ルールは異なることが多く、戸惑われる方もいらっしゃると思います。

本サイトでは、法律に沿った有給休暇付与をおこなえるように図解した資料を無料で配布しております。

有休日数を正確に管理できるような方法についても紹介しておりますので、自社の有給管理が法的に問題ないか確認したい方はこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

1-8. 有給休暇取得日の賃金や給与金額の計算方法

有給休暇を取得した日の賃金は、労働基準法第39条⑨に定められており、以下の3つの方法で計算されます。

- 平均賃金をもとに計算する方法

- 通常賃金をもとに計算する方法

- 標準報酬月額をもとに計算する方法

それぞれについて解説します。

まず、平均賃金をもとに計算する方法では、直近3ヶ月間の総賃金を総日数(休日も含む)で割った額が使用されます。

次に、通常賃金をもとに計算する方法では、月給制、週給制、日給制に応じた賃金が適用されます。たとえば、月給制の場合は、有給休暇を取得した月の所定労働日数で月給を割り、1日当たりの賃金を計算します。

最後に、標準報酬月額をもとに計算する方法があります。従業員の社会保険料を決める際に使われる標準報酬月額を基準に日割り計算する方法です。

どの計算方法で有給休暇分の給与を支払うかは、あらかじめ就業規則に明記しておく必要があります。

2. 有給休暇の法律で見落としがちなルール

有給休暇については、その他にもさまざまなルールが法律で定められています。以下、それぞれのルールについて具体的に解説していきます。

2-1. 有給休暇の取得日を変えられる法律は「時季変更権」の1つだけ

企業は、有給休暇の申請を基本的には拒否できません。

原則として、従業員から請求があった場合、企業はその請求に応じて有給休暇を付与しなければならないためです。

ただし、請求された時季に休暇を与えることが、事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に変更することが可能です。

これを「時季変更権」といい、繁忙期に有給休暇申請があった場合や、同時期に多くの労働者が有給休暇の申請がおこなわれた場合などに認められるケースがあります。

この「妨げる」とされる事情は、かなり限定的に解釈されるため、単に請求期限を守らなかったという理由だけでは拒否することはできません。

企業はいかにして合理的な理由を示し、就業規則に定めた請求期限を従業員に周知させることで、実務上の理解を得る必要があります。

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

(中略)

⑤使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

2-2. 有給休暇の繰り越し期限は原則として2年間

有給休暇の繰越しには期限があり、原則2年間と定められています。前年度に取得できなかった有給休暇は、翌年度に繰り越すことが可能ですが、2年を超えた場合は繰越しができずに消滅してしまいます。

そのため、有給休暇の繰越し上限は法定どおりであれば付与される有給休暇の最大日数である20日間です。もし、20日以上の有給休暇が残っていたとしても、上限を超えた分は繰り越すことができないので注意しましょう。

2-3. 不利益な取り扱いの禁止

使用者は、有給休暇の取得を申請してきた従業員に対して、賃金の減額やその他の不利益な取り扱いをしないようにしなければなりません。

第百三十六条 使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

2-4. 退職者も有給休暇を使用できる

退職が決まっている従業員に対しても、有給休暇の使用を認めなくてはいけません。

残っている有給休暇は退職日までに使い切るのが基本です。そのために、会社側は退職日が決まっている従業員に対し、以下のような働きかけをおこないましょう。

- 有給休暇の正確な残日数を知らせる

- 退職予定者の直属の上司にも有給休暇残日数を知らせ、すべて消化できるように業務調整してもらう

- 退職予定者に身辺整理をおこなってもらう

- 有給休暇を使い切ったら、その事実を退職予定者にも確認してもらう

しかし、場合によっては退職日までに有給休暇を消化し切れないケースも出てきます。その場合は、残りの有給休暇を買い取ることも可能です。

2-5. 有給休暇の買取は基本的には認められない

有給休暇の買取は、退職予定者に限定されるので注意してください。違反すると6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるため、買取は基本的におこなわないようにしましょう。

また、定年制度により、退職者を再雇用するケースも増えています。退職時に再雇用が決定している場合でも、退職日の前に有給休暇を使い切るのが原則です。

2-6. 再雇用後の勤続年数は退職前のものを引き継ぐ

再雇用後、有給休暇の付与日数を算出するために必要な「勤続年数」は、退職前のものを引き継ぎます。たとえば、退職時の勤続年数が6.5年以上の従業員の場合、再雇用後に付与する1回目の有給休暇は6.5年以上で算出しましょう。ただし、退職から再雇用までに相当の期間が空いた場合、勤続年数はリセットされます。

退職予定者や再雇用者に対して適切な対応をしない場合、労働基準監督署への通報などにより是正勧告を受ける場合があるので注意が必要です。

2-7. 有給休暇は事前に申請する必要がある

有給休暇は、原則として休む前に申請してもらう必要があります。急に休まれると業務の予定を立てにくいこともあるため、事前に申請してもらえるようルールを設定しておきましょう。

ただし、企業側が承認すれば、休んだ後に申請を出すことも可能です。

2-8. 年次有給休暇管理簿を作成し保存する必要がある

年5日の有給休暇の取得が義務化されたことで、企業は年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければならなくなりました。年次有給休暇管理簿とは、時季、日数、基準日を労働者ごとに記載した書類です。

年次有給休暇管理簿の作成義務は、労働者による請求、使用者による時季指定、または計画的付与によって、従業員が有給休暇を取得した際に初めて生じます。

厚生労働省が年次有給休暇管理簿のフォーマットを公表しているので、もしよければ参考にしてみてください。

2-9. 時季指定権の行使には就業規則への規定が必須

休暇に関する事項は、就業規則への絶対的必要記載事項については労働基準法第89条に記載されています。

条文に従って、使用者による時季指定権を行使する際は、就業規則に記載しないといけません。

第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

なお、時季指定権に関する規定が明記されていない場合、使用者はその権利を行使することができません。

したがって、就業規則に時季指定の取り決めをしっかりと記載しておくことで、企業と労働者の双方が安心して有給休暇の取得を管理できる体制を築くことが可能です。

また、規定が明確であればあるほど、労働者もその内容を理解しやすく、円滑な業務運営に寄与します。

2-10. 休業しても出勤とみなされる場合がある

業務上の怪我や病気で休んでいる期間、育児休業や介護休業を取得した期間は、出勤したものとみなされます。また、会社都合の休業期間については、原則として全労働日から除外することになります。

第三十九条⑩ 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。

したがって、有給付与の要件である出勤率を算出する際、従業員が産休や育休などを取っている場合は、出勤しているものとしてカウントしなければなりません。休んでいるからといって出勤日としてカウントしないのは違法となるため注意しましょう。

2-11. 有給休暇の取得理由の説明を強制することはできない

有給休暇の取得に関して、従業員に理由を説明することを強制することはできません。

有給休暇は理由に関係なく取得できるものであり、従業員が当然持つ権利であるため、企業はその権利を尊重しなければなりません。

理由を聞くこと自体には直ちに罰則が課されるわけではありませんが、企業は従業員の有給休暇取得についての権利を侵害するようなことは避ける必要があります。

2-12. 有給休暇の基準日を統一することもできる

入社日が異なれば、有給休暇の付与日(基準日)も異なるのが通常です。しかし、基準日が異なると、従業員ごとに日数の管理が必要になります。そこで、入社から半年間以内に有給休暇の初回付与をおこなった後、入社日に関係なく2回目以降の基準日を全従業員で統一することで、スムーズに有給休暇の管理ができ担当者の負担を減らせるでしょう。

例えば、入社6か月後に10日間の有給休暇を付与すると就業規則に定められている場合、9月1日入社の従業員には3月1日に初回の有給が付与されます。本来であれば次の基準日はその1年後の3月1日ですが、全員の基準日を4月1日に設定することで、全ての従業員が毎年同じ日付に有給休暇を付与されることになります。

この場合、労働者に不利益が生じないように注意が必要で、就業規則に明確なルールを設けておくことが重要です。

3. 有給休暇の法律に関するよくある疑問

ここでは、有給休暇の法律に関するよくある疑問を紹介します。

3-1. 半日単位で取得することはできる?

有給休暇は、基本的に1日単位で取得させなければなりません。ただし、事前に労使間で合意が形成されている場合は、半日単位や時間単位で取得させることも可能です。

時間単位での取得を可能とするためには、労使協定を結ぶ必要があります。また、労使協定を結んだ場合でも、時間単位の有給休暇は年5日までという制限があるため注意しましょう。

3-2. 短時間勤務の場合でも有給休暇を付与すべき?

前述の通り、パートやアルバイトなどの短時間勤務をしている従業員に対しても、法律に従って有給休暇を付与しなければなりません。6カ月以上継続して勤務しており、全労働日の8割以上出勤している場合は、有給休暇を付与しましょう。

付与日数は、週の所定労働日数によって異なります。

3-3. 法律違反を防ぐために企業ができることは?

企業が法律違反を防ぐためには、労働基準法に関する知識を深め、就業規則の整備と周知を徹底することが重要です。定期的な研修を実施し、従業員に法的権利や義務を理解させ、透明な労働環境を築くことが法律違反のリスクを低減します。

4. 有給休暇に関する法律をしっかりと理解して法令遵守を徹底しよう!

今回は、有給休暇に関する法律や注意点についてまとめました。複雑な内容になっていますが、違反に対する罰則も設けられており、「知らなかった」では済みません。もう一度、頭の中で整理して、有給休暇取得の義務化に対して何をしなければいけないのかを明確にしましょう。

有給休暇を取得させることは、従業員にとってリフレッシュ効果があり、生産性が上がると期待されています。有給休暇取得に対してネガティブにならず、従業員が取得しやすい環境づくりをおこなっていきましょう。

「自社の年次有給休暇の付与や管理は正しく行われているのか確認したい」という方に向け、当サイトでは有給休暇の付与のタイミングから義務化、基準日の変更や効率的な管理方法まで年次有給休暇の法律について包括的にまとめた資料を無料で配布しております。

「自社の有休管理が法律的に問題ないか確認したい」「有給管理をもっと楽にしたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。