2019年4月の労働基準法改正に伴って、企業に年次有給休暇管理簿の作成と保管が義務付けられました。法改正によって企業はどのような対応をしなければいけないのでしょうか。

2019年4月の労働基準法改正に伴って、企業に年次有給休暇管理簿の作成と保管が義務付けられました。法改正によって企業はどのような対応をしなければいけないのでしょうか。

本記事では、年次有給休暇管理簿の作成方法や保管期間、有給休暇を効率よく管理する方法についてわかりやすく解説します。

関連記事:有給休暇の基本的なところや発生要件・計算方法を解説

「自社の年次有給休暇の付与や管理は正しく行われているのか確認したい」という方に向け、当サイトでは有給休暇の付与ルールから取得義務化、管理の方法まで年次有給休暇の法律について包括的にまとめた資料を無料で配布しております。

「自社の有休管理が法律的に問題ないか確認したい」「有給管理をもっと楽にしたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 年次有給休暇管理簿とは?

年次有給休暇管理簿とは「年次有給休暇取得管理台帳」ともよばれ、従業員ごとに年次有給休暇の取得状況を管理する帳簿のことです。ここでは、年次有給休暇管理簿の作成義務や管理対象者について詳しく紹介します。

年次有給休暇管理簿とは「年次有給休暇取得管理台帳」ともよばれ、従業員ごとに年次有給休暇の取得状況を管理する帳簿のことです。ここでは、年次有給休暇管理簿の作成義務や管理対象者について詳しく紹介します。

1-1. 年次有給休暇管理簿の作成義務とは?

労働基準法施行規則第24条の7により、企業は従業員ごとに年次有給休暇管理簿を作成して管理する義務があります。有給休暇を付与した期間中はもちろん、期間満了後5年間(当分の間3年)の保存義務もあるため注意しましょう。

第二十四条の七 使用者は、法第三十九条第五項から第七項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(第五十五条の二及び第五十六条第三項において「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後五年間保存しなければならない。

経過措置が設けられているため、現状は3年間でも問題ありませんが、経過措置の有効期限は定められていないので注意が必要です。

年次有給休暇管理簿は、必要事項を記入する欄があれば自由に作成して問題ありませんが、厚生労働省が提供しているフォーマットを活用するのもよいでしょう。

▼フォーマットのダウンロードはこちら ※クリックするとダウンロードします

1-2. 管理簿に記載すべき対象者

年次有給休暇管理簿に記入しなければならない対象者は、年10日以上の有給休暇が付与された従業員です。そのため、年に10日以上有給休暇が付与されていない従業員については、年次有給休暇管理簿の作成・保管義務が発生しません。

ただし、出勤率の関係により、ある年だけ付与日数が10日に満たず、翌年以降は年10日以上の有給休暇が付与される可能性があるため、有給が付与される全従業員の管理簿を作成しておくことがのぞましいでしょう。

また、時季変更権と計画的付与をおこなう予定のある場合は、その対象になる従業員についても記入が必要です。

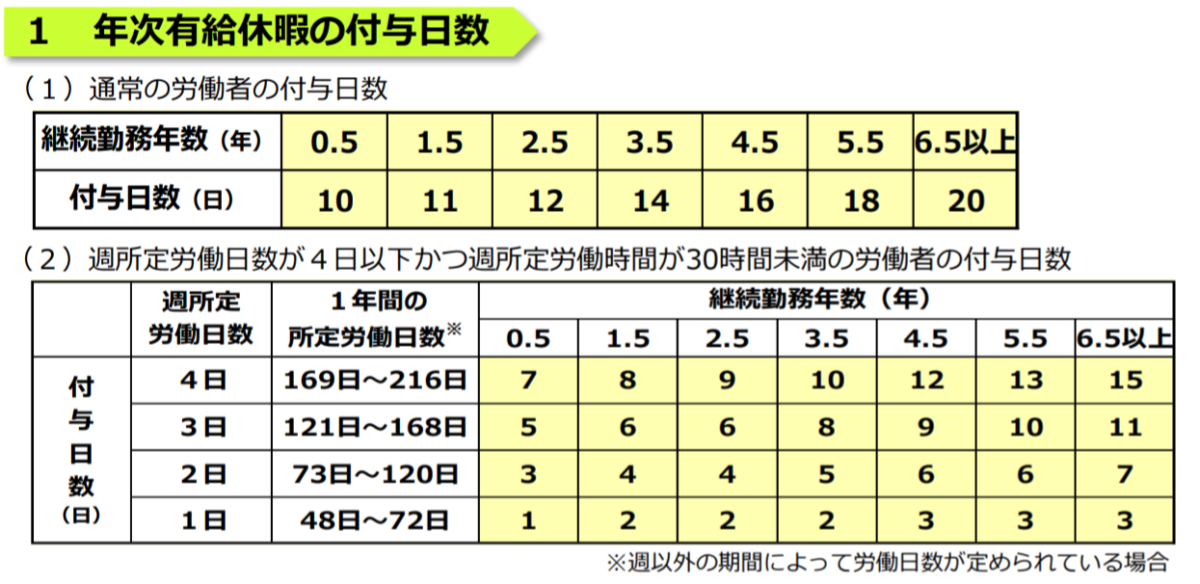

有給休暇が年に10日以上付与される条件

正社員であれば、以下の2つの条件を満たすと、年に10日以上有給休暇が付与されます。

- 雇用されてから6カ月以上継続して勤務していること

- 決められた労働日数の8割以上出勤していること

パート・アルバイトなどの短時間労働者の場合、以上の2つの条件と下記のいずれかを満たしていれば、年に10日以上有給休暇が付与されます。

- 週所定労働日数が5日以上

- 週所定労働日数が4日、かつ継続勤務年数が3年6カ月を経過

- 週所定労働日数が3日、かつ継続勤務年数が5年6カ月を経過

企業は、従業員が管理簿作成の対象者かどうかを確認しましょう。正社員でも、週休3日制などで週4勤務となり、週の所定労働時間が30時間未満となる場合、短時間労働者の条件が適用されるので注意が必要です。

2. 年次有給休暇管理簿の記載事項

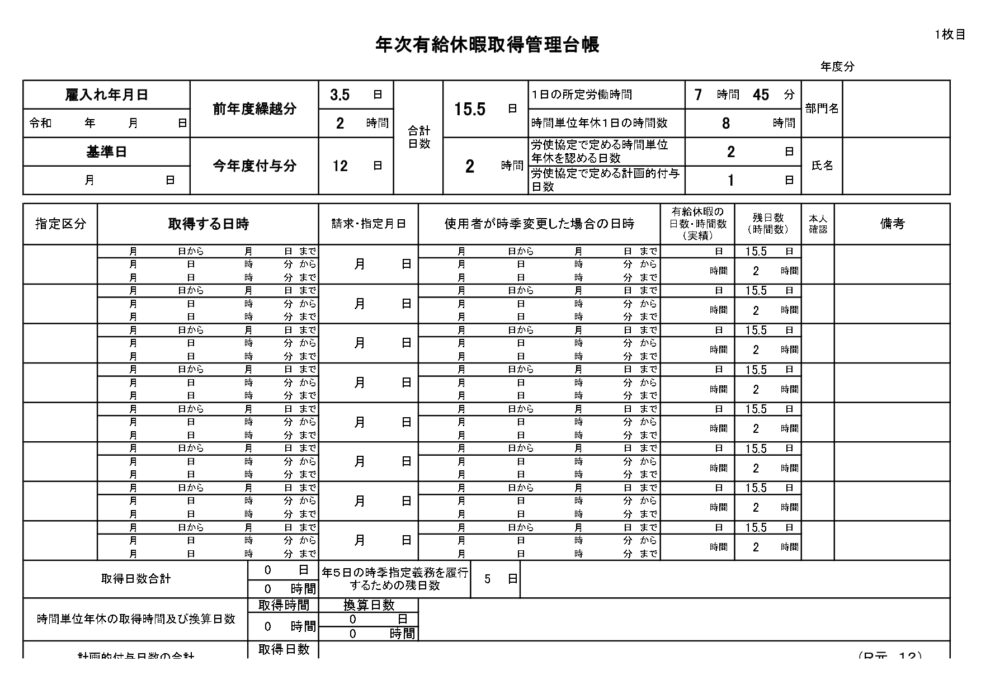

引用:年次有給休暇取得管理台帳(ひな形・テンプレート)|厚生労働省(※クリックするとファイルをダウンロードします)

年次有給休暇管理簿に必ず記載しなければならない事項は「基準日」「取得日数」「取得時季」の3つです。ここでは、厚生労働省が公表している上記の「年次有給休暇取得管理台帳」のテンプレートを基に、必須記載事項の概要や書き方について詳しく紹介します。

2-1. 基準日

基準日とは、企業が従業員に有給休暇を初めて付与した日のことです。たとえば、2024年10月1日に有給休暇を付与した場合、基準日は2024年10月1日になります。

有給休暇は基準日から1年単位で付与されるものなので、年次有給休暇管理簿には正しい基準日を記載しておかなければなりません。また、雇い入れ年月日も記載しておくと、いつから有給休暇を付与しなければならないのかが明確になります。

関連記事:有給休暇の基準日とは?管理簿への記載が必須!統一するメリットや考え方を解説

2-2. 付与日数・取得日数

年次有給休暇管理簿には、有給休暇の付与日数と取得日数を記載する必要があります。前年度繰越分と今年度付与分も記載しておくと、時効により今年度で消滅する有給休暇が明確になります。

なお、「時間単位」「半日単位」で取得した年次有給休暇も5日の取得義務のなかに含まれるため、「時間」「半日」「全日」のどれなのかを明確に記載しておきましょう。半日取得する場合は「0.5日」と表記します。

2-3. 取得時季

取得時季とは、年次有給休暇を取得した日付のことです。たとえば、2023年12月20日に有給休暇を取得した場合は、「2023年12月20日」と記載します。

連続して取得する場合は「2023年12月20日から12月22日まで」のように記載します。時間単位の取得の場合は「〇時〇分から△時△分まで」と記載するようにしましょう。

また、労働者が請求した日や、使用者が時季変更する場合の日時なども記載しておくと、有給休暇取得に関するトラブルを防止することができます。

3. 年次有給休暇管理簿の作り方・管理方法

年次有給休暇管理簿の作成・管理は、紙媒体でも電子データでも問題ありません。ここでは、紙・エクセル・システムの3つの方法を紹介します。それぞれの管理方法には、メリット・デメリットがあるのでしっかりと理解しておきましょう。

3-1. 手書き(紙)

紙媒体の年次有給休暇管理簿を用いて管理する場合、記入方法や保管場所などの管理ルールをきちんと整備することが大切です。

メリット

- 機械を使わず手書きなので、ITの知識がなくても作成・管理しやすい

- 費用がほとんどかからない

デメリット

- 作成や管理に手間や時間がかかり、従業員が多い場合は、一人ひとりの情報を管理するのが煩雑になる

- 5年間管理簿を保存する場所の確保が必要

- 紛失や改ざんといったセキュリティリスクがあり、法令遵守や労務管理に支障をきたす可能性がある

3-2. エクセル(Excel)

エクセル(Excel)を使用する場合、管理簿へアクセスできる人、編集できる人の管理が必要です。

メリット

- Web上のひな形やテンプレートを活用して、自社のニーズに合う年次有給休暇管理簿を簡単に作成することができるため、初めての企業でも取り組みやすい

- 関数やマクロを用いて、計算を自動化することも可能

- チーム内での情報共有がしやすく、リアルタイムでの更新ができる

デメリット

- 法改正がある場合、自動対応できないため、自社で関数やマクロを組みなおしてアップデートする必要がある

- パスワードやアクセス権限を適切に設定していない場合、容易に書き換えられる恐れがある

3-3. 管理システム・ソフト

管理システムやソフトを活用して年次有給休暇管理簿を作成する場合、料金や機能を比較したうえで、従業員が使いやすいものを導入することが大切です。

メリット

- 有給休暇の管理業務を自動化し、入力ミスを防止することが可能

- クラウドサービスのなかには、最新の法令に自動アップデートできるものもある

デメリット

- システム・アプリを導入する際にはコストがかかるため、自社の予算に合うものを導入する必要がある

- 紙やExcelに慣れている人の場合、システム・アプリを使いこなすまでに時間がかかる

4. 年次有給休暇管理簿に関する罰則はある?

2019年4月の労働基準法改正に伴って、年5日の有給休暇が取得できているかを確認するため、年次有給休暇管理簿の作成・保管義務が発生しました。ここでは、年次有給休暇管理簿に関係する罰則について詳しく紹介します。

4-1. 年次有給休暇管理簿を正しく作成・保管しない場合

年次有給休暇管理簿の作成・保管をしなかったことで、直ちに罰則を科されることはありません。

しかし、年次有給休暇管理簿を正しく管理していない場合、従業員と有給休暇の取得に関してトラブルが発生したとき、企業側が不利になる可能性があります。そのため、年次有給休暇管理簿を適切に作成し、定められた期間保管するようにしましょう。

関連記事:【有給休暇】徹底ガイド!付与日数・年5日取得義務化・法律と罰則を解説

4-2. 有給休暇を正しく付与・取得しない場合

労働基準法第119条により、有給休暇を適切に付与しない場合、「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の罰則を受ける可能性があります。

また、労働基準法第120条により、取得義務がある5日の有給休暇を取得させていない場合、従業員1人あたり30万円以下の罰金が科される可能性もあります。このような罰則を受けないためにも、年次有給休暇管理簿の作成は必須です。

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一 (省略)、第三十九条(第七項を除く。)、(省略)の規定に違反した者

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 (省略)、第三十九条第七項、(省略)の規定に違反した者

有給休暇に関する法律を守らなかった場合、罰則を受けるだけでなく企業の信用を失う可能性も大きいです。当サイトでは、管理簿を含め有給休暇に関する法律を3分で理解できる資料を無料配布しています。自社の有給休暇の運用が法律的に問題ないか確認したい方は、こちらからダウンロードしてご活用ください。

5. 有給休暇の管理を効率化する方法

ここでは、年次有給休暇管理簿を用いて、有給休暇の管理を効率化する方法について詳しく紹介します。

5-1. 基準日を統一する

年次有給休暇管理簿には「基準日」の記載が必要です。従業員一人ひとりの基準日が異なると、年次有給休暇管理簿の作成・管理に時間や手間がかかります。

有給休暇の管理を効率化したい場合は、基準日を統一するのがおすすめです。たとえば、2年目以降の従業員の基準日を「4月1日」にすると、有給休暇の管理がしやすくなります。ただし、適切なタイミングで有給休暇が付与されるよう調整が必要です。

関連記事:有給休暇を付与するタイミングは?2回目以降の付与や基準日の統一についても解説!

5-2. 有給休暇の申請フローを明確にする

有給休暇を効率的に管理するためには、申請フローを明確にしておくことも重要です。誰に対して申請を出し、どのような順序で承認していくかを明確にしておけば、承認業務がスムーズに進むのはもちろん、取得状況を複数人で確認できます。

有給休暇に対応した勤怠管理システムを導入すれば、面倒な申請・承認作業をオンライン上で簡単におこなうことが可能です。

5-3. 年次有給休暇管理簿は労働者名簿や賃金台帳と合わせて作成できる

年次有給休暇管理簿には決められた書式がありません。労働基準法施行規則第55条の2により、年次有給休暇管理簿は、労働者名簿や賃金台帳と合わせて作成することができます。

そのため、有給休暇を効率よく管理できる手段を選ぶことが大切です。

第五十五条の二 使用者は、年次有給休暇管理簿、第五十三条による労働者名簿又は第五十五条による賃金台帳をあわせて調製することができる。

5-4. 勤怠管理システムを導入する

勤怠管理システムには、適切に有給休暇を管理するために有給休暇の付与や申請、残日数と繰越・消滅日数の算出機能などが備わっています。

システムによっては、有給休暇の取得日数や消滅期限を知らせるアラート機能もあります。この機能によって、取得が義務化された年5日間の有給休暇を未消化のまま保有する従業員を管理しやすくなるでしょう。

それぞれの機能について、詳しくは「6. 勤怠管理システムに搭載された有給休暇の管理機能」章で解説します。

勤怠管理システムなら、有給休暇管理簿の作成・管理の負担を大幅に軽減することが可能です。複数のツールを比較したうえで、自社にマッチする勤怠管理システムの導入を検討しましょう。

関連記事:勤怠管理システム53サービス比較!特徴・料金・機能・メリットを紹介

6. 勤怠管理システムに搭載された有給休暇の管理機能

ここでは、一般的な勤怠管理システムに搭載された有給休暇の管理機能をピックアップして紹介します。

6-1. 取得状況の可視化機能

従業員ごとの有給休暇をしっかりと管理するためには、付与日数や取得日数を正確に把握しなければなりません。ただ、紙やエクセルの管理簿を使っている場合、書き間違いや入力ミスなどにより、正確性を保てないケースもあるでしょう。年5日間の有給休暇取得は対象となる従業員すべてに義務付けられているため、この管理をおろそかにしてしまうと、30万円以下の罰金が科される可能性があります。

参考:年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説|厚生労働省

また、リフレッシュを目的とした有給休暇の取得は従業員の権利であるため、企業は未消化のまま有給休暇が消滅する事態を極力避けなければなりません。

有給休暇に対応した勤怠管理システムを活用すれば、従業員ごとの勤続年数をもとに付与日数を管理したり、取得日数から残日数を自動で算出したりできます。各従業員の取得状況を可視化できるため、必要に応じて消化を促すなどの適切な対応を取ることが可能です。

6-2. 有給休暇の申請機能

勤怠管理システムを活用すれば、有給休暇の申請業務を効率化できます。紙の申請書を使っていると、印刷して上司へ提出したり、上司がまた次の担当者へ回したりするなど、承認作業に手間がかかってしまいます。

勤怠管理システムの有給休暇申請機能を使えば、面倒な申請・承認作業をオンラインで完結させることが可能です。楽に申請できることで、有給休暇の取得率が高まることも期待できるでしょう。

6-3. アラート機能

有給休暇の取得が遅れている従業員に対して、アラートを発信してくれるシステムもあります。前述の通り、年10日以上の有給休暇が付与される従業員については、そのうち5日を確実に消化させなければなりません。とはいえ、従業員数が多い企業の場合、誰が取得済みで誰が取得していないのかを把握するのは難しいでしょう。

勤怠管理システムが自動的に検知した有給休暇の取得が進んでいない従業員に対して、期限内に有給休暇を取得するように働きかけることで、有給休暇の消滅を防いだり、年5日の有給休暇取得を推進したりできます。

7. 年次有給休暇管理簿を適切に作成・保管しよう

年次有給休暇管理簿には、年10日以上の有給休暇が付与された従業員の年次有給休暇の取得状況を記載する必要があります。また、年次有給休暇管理簿は、有給休暇を与えた期間および期間満了から最低3年間保管しなければなりません。

年次有給休暇管理簿には、年10日以上の有給休暇が付与された従業員の年次有給休暇の取得状況を記載する必要があります。また、年次有給休暇管理簿は、有給休暇を与えた期間および期間満了から最低3年間保管しなければなりません。

年次有給休暇管理簿の作成・管理は企業にとって大きな負担となります。また、管理簿の作成方法によってはミスが起きやすく、有給休暇の取得を妨げるだけでなく企業が罰則を受ける可能性もあります。勤怠管理システムなどの効率的で正確性の高い方法を取り入れるのがおすすめです。

「自社の年次有給休暇の付与や管理は正しく行われているのか確認したい」という方に向け、当サイトでは有給休暇の付与ルールから義務化、管理の方法まで年次有給休暇の法律について包括的にまとめた資料を無料で配布しております。

「自社の有休管理が法律的に問題ないか確認したい」「有給管理をもっと楽にしたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。