年次有給休暇は、労働基準法に明記された従業員の権利であり、正しく日数を計算し、付与することが大切です。また、有給休暇を取得した場合の給与の計算方法はいくつかの種類があります。この記事では、有給休暇の付与日数や取得した場合の賃金額の計算方法をわかりやすく解説します。また、有給休暇の計算や管理を効率化する方法も紹介します。

パート・アルバイトであっても、雇い入れから6ヵ月が経過し、その間の出勤率が8割以上であれば有給休暇を付与しなくてはなりません。

とはいえ、「本社からアルバイトにも有休を与えるよう指示されたが、どうやって対応すればいいか分からない…」という方も多いでしょう。

そのような方に向け、当サイトではパート・アルバイトへの有給休暇の付与日数の計算方法や、有給休暇をめぐるトラブルを防ぐ取得ルールの例などをまとめた資料を無料で配布しております。

アルバイトへの有休付与のルールや管理の方法、「休まれたら困る!」という時の対応まで、アルバイトの有休管理ですべきことを確認したい方は、ぜひダウンロードして資料をご覧ください。

目次

1. そもそも有給休暇とは?

年次有給休暇(有給休暇)は、法律で定められた休暇の一つです。ここでは、有給休暇の定義を説明したうえで、付与される条件について詳しく紹介します。

1-1. そもそも年次有給休暇とは?

年次有給休暇とは、労働基準法第39条で定められた賃金が発生する休暇のことです。年次有給休暇は「有給」「有給休暇」などと略してよばれることもあります。

通常、従業員が仕事を休んだ場合、ノーワーク・ノーペイの原則に基づき、その分の賃金を支払う必要はありません。しかし、有給休暇を取得した場合は、正しい方法で算出した賃金を支払わなければなりません。また、正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトに対しても、法律の条件を満たす場合、有給休暇を付与する義務があるので注意しましょう。

1-2. 有給休暇は年5日の取得が義務化

2019年4月から、年5日の有給休暇の取得義務化が始まっています。年10日以上の年次有給休暇が付与されている従業員に対しては、付与された日(基準日)から1年以内に時季を指定して最低5日の有給休暇を取得させなければなりません。ただし、既に5日以上の有給休暇の請求や取得をしている従業員に対しては、時季指定が必要ないので注意しましょう。

⑦ 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

2. 有給休暇が付与される条件

続いて有給休暇について正しく理解するため、付与される条件を詳しく説明します。

2-1. 条件を満たしたすべての労働者に付与される

有給休暇は、労働基準法第39条に則り、次のいずれもの条件を満たしたすべての労働者に付与されます。

- 雇い入れ日から6ヵ月継続勤務している

- 全労働日の8割以上勤務している

雇い入れ時の雇用契約期間が3ヵ月であっても、契約を更新し、6ヵ月継続勤務すれば、雇用開始日から6ヵ月継続勤務しているとみなされます。また「全労働日」とは、企業の営業日のことではなく、労働義務が課されている日のことです。アルバイトやパートなどの場合は、シフトで決められた所定労働日が該当します。

シフトで組まれた日にすべて出勤していれば、出勤率は100%となります。なお、業務上でケガや病気になり休んだ期間や育児休業・介護休業を取得した期間、産前産後休業を取得した期間については、出勤したものとして扱うため注意しましょう。

(年次有給休暇)

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

(省略)

⑩ 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。

2-2. 出勤率8割以上を判定するための計算方法

出勤率の具体的な計算方法は以下の通りです。

例)入社から6ヵ月間の全労働日を120日、うち従業員の出勤日が110日だった場合

110日(出勤日)÷ 120日(全労働日)× 100 = 91.6666…

出勤率が8割以上となり、有給休暇の付与条件を満たしていることがわかります。このように、有給管理はルールが複雑なうえに労使間トラブルが起きやすい業務になりますので、有給管理をおこなう担当者は正しい知識をもとに適切な対応をしなければなりません。

そこで当サイトでは、本章で解説した有給休暇の基礎知識や管理方法、よくある質問をまとめた資料を無料で配布しております。自社の有給管理が労基法違反をしていないか不安なご担当者様は、こちらから「3分でわかる有休管理の工数削減方法!」をダウンロードしてご確認ください。

3. 正社員に対する有給休暇の付与日数を計算する方法

| 勤続年数 | 6ヵ月 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.6年以上 |

| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |

フルタイムで働く正社員に対する有給休暇の付与日数は、勤続年数をもとに計算します。雇用開始から6ヵ月が経過したタイミングで、10日の有給休暇を付与しなければなりません。その後、1年を経過するごとに、付与日数は増えていく仕組みです。

有給休暇の最大付与日数は20日です。しかし、これらの付与日数は労働基準法で定められた最低限の基準であるため、会社独自の定めにより法定以上の有給休暇を付与することは問題ありません。一方、法定に満たない付与日数の場合、違法になるので注意しましょう。

4. アルバイト・パートに対する有給休暇の付与日数を計算する方法

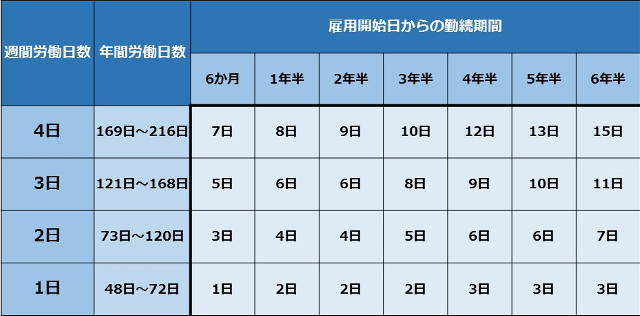

パートやアルバイトなどの短時間労働者に付与すべき有給休暇日数は、1週間の所定労働日数(1年間の所定労働日数)と継続勤務年数に応じて比例付与されます。ただし、次のいずれかの要件を満たす短時間労働者は、正社員と同じ計算方法で付与日数が算出されるので注意が必要です。

- 1週間の所定労働時間が30時間以上

- 1週間の所定労働日数が5日以上

- 1年間の所定労働日数が217日以上

雇用契約書などで「週2日勤務」「週4日勤務」と1週間の所定労働日数が定められている場合、週の所定労働日数と継続勤務年数を基に、有給休暇の付与日数を計算します。一方、月単位で労働日数を定めているなど、1週間の所定労働日数が決まっていない場合、1年間の所定労働日数を計算し、有給休暇の付与日数を算出することになります。

4-1. 週の所定労働日数が4日の場合

| 勤続年数 | 6ヵ月 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |

| 付与日数 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |

週の所定労働日数が4日/年の所定労働日数が169日~216日の場合、雇い入れ日から6ヵ月が経過したら、7日の有給休暇の付与が必要です。その後、1年を経過するごとに、8日・9日・10日・12日・13日・15日と段階的に付与日数が増えていきます。3年半年が経過したら、有給休暇が10日付与されるため、年5日取得義務化の対象になるので注意しましょう。

4-2. 週の所定労働日数が3日の場合

| 勤続年数 | 6ヵ月 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |

| 付与日数 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |

週の所定労働日数が3日/年の所定労働日数が121日~168日の場合、雇い入れ日から6ヵ月が経過したら、5日の有給休暇の付与が必要です。その後、1年を経過するごとに、6日・6日・8日・9日・10日・11日と段階的に付与日数が増えていきます。

1年半年後と2年半年後は6日と同じ付与日数になっている点が特徴です。また、5年半年が経過したら、有給休暇が10日付与されるため、年5日取得義務化の対象になるので注意しましょう。

4-3. 週の所定労働日数が2日の場合

| 勤続年数 | 6ヵ月 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |

| 付与日数 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |

週の所定労働日数が2日/年の所定労働日数が73日~120日の場合、雇い入れ日から6ヵ月が経過したら、3日の有給休暇の付与が必要です。その後、1年を経過するごとに、4日・4日・5日・6日・6日・7日と段階的に付与日数が増えていきます。

この場合、1年に10日以上付与されることはないため、年5日取得義務化の対象にはなりません。しかし、企業独自のルールで年次有給休暇を10日以上付与している場合は、この限りでないので注意しましょう。

4-4. 週の所定労働日数が1日の場合

| 勤続年数 | 6ヵ月 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |

| 付与日数 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |

週の所定労働日数が1日/年の所定労働日数が48日~72日の場合、雇い入れ日から6ヵ月が経過したら、1日の有給休暇の付与が必要です。その後、1年を経過するごとに、2日・2日・2日・3日・3日・3日と段階的に付与日数が増えていきます。

他の場合と比べて、緩やかに付与日数が増えていく点が特徴です。なお、1週間の所定労働日数が決まっておらず、1年間の所定労働日数が48日未満の場合は、有給休暇の付与が不要な点も押さえておきましょう。

4-5. 途中で所定労働日数が変わった場合の有給日数の計算方法

パートやアルバイトで働く短時間労働者の場合、従業員の都合などにより、契約期間の途中で所定労働日数が変わるケースも少なくないでしょう。有給休暇は基準日に付与されます。

そのため、所定労働日数が変わっても、既に付与されている有給日数に変更はありません。しかし、次の基準日が到来したら、変更された所定労働日数を基に有給休暇の付与日数を計算しなければならないので注意しましょう。

4-6. 年間所定労働日数が決まっていない場合の有給日数の計算方法

パート・アルバイトなどの短時間労働者について、週の所定労働日数を定めていない場合、原則として、基準日(有給休暇付与日)時点で今後見込まれる1年間の所定労働日数を基に、有給休暇の付与日数を計算します。

しかし、年間の所定労働日数が決まっていないもしくは見込み計算するのが難しいケースも少なくないでしょう。そのような場合、基準日直前の実績を基に、所定労働日数を計算しても差し支えないことが示されています。たとえば、過去6ヵ月の労働日数を2倍にして、1年間の所定労働日数とみなすことが可能です。

非定型的パートタイムヘルパー等について、年次有給休暇が比例付与される日数は、原則として基準日において予定されている今後1年間の所定労働日数に応じた日数であるが、予定されている所定労働日数を算出し難い場合には、基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出することとして差し支えないこと。したがって、例えば、雇入れの日から起算して6箇月経過後に付与される年次有給休暇の日数については、過去6箇月の労働日数の実績を2倍したものを「1年間の所定労働日数」とみなして判断することで差し支えないこと。

ここまで、アルバイトやパートの有給休暇の発生条件や付与日数について解説しましたが、従業員によって勤務日数が異なることも多く、正しく管理することが難しいと感じる人も多いと思います。

当サイトでは、法律に則った有給休暇付与の実施方法や管理方法について解説した資料「図解で分かる!アルバイトの有給休暇」を無料で配布しております。アルバイトの有給付与でよくあるトラブルを回避するためのノウハウもあわせて解説しているため、アルバイトの有休管理を適切におこないたい場合は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

5. 有給休暇を取得した場合の賃金額計算方法

従業員が年次有給休暇を取得した場合の給与の計算方法はいくつかのやり方があります。ここでは、有給休暇を取得した場合の給与計算方法について詳しく紹介します。

5-1. 所定労働時間働いた場合の通常の給与を採用する

従業員が有給休暇を取得した場合、所定労働時間働いたものとみなし、給与を計算することができます。採用している給与体系によって、次のように計算方法が異なります。

- 時給制:時給 × その日の所定労働時間数

- 月給制:月給 ÷ その月の所定労働日数

- 週給制:週給 ÷ その週の所定労働日数

- 日給制:日給

- 出来高払制:賃金総額 ÷ その賃金算定期間の総労働時間数 × 1日平均所定労働時間数

従業員にとっては有給休暇を取得したときに支払われる賃金額がわかりやすいというメリットがあります。しかし、他の方法と比べて、支払うべき給与が多くなり、コストの負担が大きくなりやすいので注意しましょう。

5-2. 平均賃金を用いて計算する

有給休暇を取得した場合の給与には、労働基準法第12条で定められた平均賃金を採用することもできます。平均賃金とは、直近3ヵ月間に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した賃金のことです。つまり、平均賃金は、次の計算式で計算できます。

たとえば、過去3ヵ月分の賃金総額が90万円で暦日数が90日の場合、1日あたりの平均賃金は1万円(= 90万円 ÷ 90日)と計算できます。この場合、有給休暇を取得した日の賃金として1万円を支払う必要があります。

有給休暇の賃金計算に平均賃金を採用する場合、他の計算方法と比べて、支払額が低くなりやすいです。しかし、平均賃金には最低保証額があります。平均賃金が次の計算式により算出された最低保証額よりも低くなるときは、最低保証額が平均賃金として採用されることになります。

このように、平均賃金を有給休暇を取得した場合の給与として用いる場合、計算が複雑になりやすく、時間や手間がかかることもあるので注意しましょう。

第十二条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。(省略)

関連記事:労働基準法の平均賃金とは?計算方法や端数処理、最低保障額をわかりやすく解説!

5-3. 標準報酬月額を用いて計算する

標準報酬月額を用いて、有給休暇を取得した場合の賃金額を計算することも可能です。なお、標準報酬月額とは、健康保険料や厚生年金保険料の決定に使われている等級ごとの報酬のことです。

有給取得による給与は、標準報酬月額を30で除した値になります。5円未満の端数が生じた場合は切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じた場合は切り上げの端数処理が必要です。

社会保険に加入している正社員やパート・アルバイトの場合、既に標準報酬月額が算定されているため、計算がしやすいというメリットがあります。ただし、この計算方法を採用する場合、事前に労使協定が必要になるので注意しましょう。

関連記事:有給休暇の金額はいくら?給料として支払う際と買取の際の計算方法

6. 有給休暇のルール・計算に関する注意点

ここでは、年次有給休暇の計算に関連した注意点について詳しく紹介します。

6-1. 有給休暇の繰越期限は2年

労働基準法第115条に基づき、有給休暇の時効は2年です。有給休暇が付与されてから、1年は繰り越しできますが、2年を経過すると消滅します。

有給を消滅させないためにも、計画的に取得してもらうことが大切です。事前に労使協定を結ぶことで、有給休暇の付与日数のうち5日を超える部分については、時季を指定して計画的に取得させることもできます。なお、有給休暇の買取は、退職時などを除き、原則として認められないので注意しましょう。

(時効)

第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

引用:労働基準法第115条|e-Gov

⑥ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。

関連記事:有給の消滅期限はいつ?計算方法や時効・買取をわかりやすく解説

6-2. 事業の正常な運営を妨げる場合は時季変更権の行使が可能

従業員から有給休暇を取得したいと申請を受けた場合、原則として、企業側はそれを拒否することができません。しかし、有給休暇を取得させてしまうと、深刻な人手不足となり、事業の正常な運営を妨げると判断される場合のみ、「時季変更権」を行使することができます。

時季変更権とは、従業員から有給休暇の取得申請があった際に、有給休暇のタイミングをずらすことができる権利のことです。時季変更権を行使するには特別な理由が必要で、慢性的な人員不足を理由に時季変更権を行使することはできないため、十分注意しましょう。

⑤ 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

関連記事:有給休暇の時季変更権とは?行使が認められる具体例を紹介

6-3. 退職者には退職日までに有休消化をする権利がある

有給休暇の取得時期は、業務に重大な影響を及ぼさない限り、従業員が指定できます。そのため、退職を申し出た後でも、退職日までであれば、有給を申請し、消化する権利が労働者に認められます。ただし、退職後に有給の存在を知り、申請があった場合、会社側はそれを拒否することが可能です。

なお、退職時の有給休暇の買取について、あらかじめ就業規則などに定めている場合、従業員の同意があれば有給の買取ができます。有給の買取日数や買取金額は、会社側で自由に決められます。

6-4. 有給休暇の賃金計算方法は事業場で統一しなければならない

有給休暇の賃金計算方法は主に3つありますが、決定した有給休暇を取得した際の賃金の計算方法は就業規則に定める必要があります。また、決定した計算方法は、従業員やタイミングごとに変更できません。

なぜなら、計算方法によって賃金に変動が生じるため、企業の都合で従業員ごとに計算方法を変更すると、最も安くなる方法で計算されるなど従業員に不利になることが起こり得るからです。有給休暇の賃金計算方法は、一度定めると簡単に変更できないため慎重に決定しましょう。

6-5. 有給休暇の賃金計算方法によっては金額が減ることもある

有給休暇の賃金計算方法によっては支給金額が減り、「有給休暇を取得したら給料が減った」などと従業員から申し出があるかもしれません。実際に、計算方法によっては、通常の出勤をするよりも給料の金額が減る可能性があり、このこと自体に問題はありません。

従業員からこのような申し出や質問があった場合に、企業が就業規則に記載していて、きちんと従業員に説明できることが重要です。まずは計算が間違っていないかを確認し、正しければ就業規則に定めている計算方法によって賃金が通常出勤時よりも減ってしまうことを説明しましょう。ただし、労働基準法第136条により、従業員が有給休暇を取得したことを理由に通常の賃金を減額するなど、不当な扱いをすることは禁止されているため注意が必要です。

第百三十六条 使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

7. 有給休暇の平均取得率を計算する方法

有給休暇の付与日数や取得した場合の給与の計算方法は重要ですが、有給休暇の取得率も自社のアピールのために大切な要素の一つです。ここでは、日本の平均有給休暇取得率と、自社の平均有給休暇取得率を計算する方法について紹介します。

7-1. 日本の有給休暇の平均取得率

厚生労働省の「令和6年就労条件総合調査」によると、日本の有給休暇取得率は65.3 %(前年調査:62.1%)です。政府による働き方改革の推進により、日本の有給取得率は着実に改善されてきています。しかし、日本以外の主要諸外国では有給休暇取得率が少なくとも70%であることを踏まえると、日本の65.3%という有給休暇取得率は、まだまだ低いといえるでしょう。

7-2. 企業ごとの有給休暇の平均取得率の計算方法

有給休暇の平均取得日数は、以下の計算式で算出できます。ここでは、算定期間を1年と仮定して計算します。

年間平均有給休暇取得日数 = 算定期間の毎月の有給休暇取得日数の合計 ÷ 算定期間中の毎月の対象従業員の合計 × 12

平均有給休暇付与日数 = 全従業員のその年の有給休暇付与日数の合計 ÷ 全従業員数

平均有給休暇取得率 = 年間平均有給休暇取得日数 ÷ 全従業員の平均有給休暇付与日数

例)全対象従業員の月次有給取得日数を300日、対象従業員の合計を250人とする場合

300日(毎月の有給取得数合計)÷ 250人(毎月の対象従業員の合計)× 12 = 14.4日

上記の計算により、14.4日がこの企業の年間平均有給休暇取得日数となります。次にこの値を全従業員の平均有給休暇付与日数で割ります。平均有給休暇付与日数が16日だった場合、有給休暇取得率は90%(14.4÷16=0.9)となります。

自社の有給休暇取得率が90%であれば、日本全体の平均値65.3%を大きく上回っていることになります。有給休暇の取得は従業員の権利です。全従業員が有効期限内に有給休暇を消化し、有給休暇取得率が100%になることを目指しましょう。

関連記事:有給休暇取得義務や取得条件を理解しよう!取得率アップの施策も解説

8. 有給休暇を効率よく計算・管理する方法

従業員数が多い企業ほど、有給休暇の管理が大変になるでしょう。ここでは、有給休暇を効率よく計算・管理する方法について詳しく紹介します。

8-1. 年次有給休暇管理簿を用いて管理する

年次有給休暇管理簿とは、従業員の年次有給休暇を管理するための帳簿のことです。労働基準法施行規則第24条の7に則り、有給休暇を10日以上付与する従業員がいる場合や、時季変更権を行使する場合は、年次有給休暇管理簿の作成が義務付けられています。年次有給休暇管理簿には、次の3つの項目の記載が必要です。

- 基準日:有給休暇を付与した日(有給休暇を前倒して付与した場合は、その前倒して付与した日)

- 日数:実際に有給休暇を取得した日数と残日数

- 時季:実際に有給休暇を取得した具体的な日付

年次有給休暇管理簿は、有給休暇を与えた期間中とその満了後5年間(当面の間は3年間)にわたって保存し続ける義務があります。労働基準監督署に年次有給休暇管理簿を求められた場合は速やかに提出する必要があるため、紙だけでなく、電子データでの保存もしておくと紛失することを防げるでしょう。

第二十四条の七 使用者は、法第三十九条第五項から第七項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(第五十五条の二及び第五十六条第三項において「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後五年間保存しなければならない。

関連記事:年次有給休暇管理簿とは?作成義務と記載事項、保管期間をくわしく解説

8-2. エクセルで「年次有給休暇取得計画表」を作成する

Excelの関数機能を用いて年次有給休暇取得計画表を作成すると、有給休暇の計算を自動化することができます。たとえば、従業員の入社年月日のデータを参照し、関数処理することによって次回の有給休暇発生日を自動で計算することが可能です。紙ベースで管理するよりも、Excelの関数機能を用いたほうが、時間の短縮につながります。

8-3. 勤怠管理システムを導入して有給休暇を管理する

有給休暇の計算や管理をより効率化したい場合、勤怠管理システムを導入するのがおすすめです。有給休暇に対応した勤怠管理システムを導入すれば、アルバイトやパートを含む従業員ごとの有給休暇を一元管理できます。有給休暇の付与日数や取得日数を管理できるのはもちろん、申請や承認をシステム上でおこなうことも可能です。

紙の書類を印刷して上司の承認を得るような手間を省きつつ、ペーパーレス化も実現できます。付与日数や賃金の計算まで自動化できるため、人事担当者の負担を大きく軽減できるでしょう。

9. 有給休暇の日数や賃金は正しく計算しよう!

正社員に限らず、パートやアルバイトであっても条件を満たしている労働者には、有給休暇を付与しなければなりません。有給休暇の付与日数や給与の計算方法は複雑で、ミスが起きやすいです。有給休暇に関する労働基準法の規定に違反すると、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課される恐れもあります。有給休暇の計算や管理を効率化するため、勤怠管理システムの導入も検討してみましょう。

パート・アルバイトであっても、雇い入れから6ヵ月が経過し、その間の出勤率が8割以上であれば有給休暇を付与しなくてはなりません。

とはいえ、「本社からアルバイトにも有休を与えるよう指示されたが、どうやって対応すればいいか分からない…」という方も多いでしょう。

そのような方に向け、当サイトではパート・アルバイトへの有給休暇の付与日数の計算方法や、有給休暇をめぐるトラブルを防ぐ取得ルールの例などをまとめた資料を無料で配布しております。

アルバイトへの有休付与のルールや管理の方法、「休まれたら困る!」という時の対応まで、アルバイトの有休管理ですべきことを確認したい方は、ぜひダウンロードして資料をご覧ください。