企業は有給休暇を従業員に付与するにあたって、適切に基準日を管理しなければなりません。法律違反にならないよう、基準日が正しく設定・管理されているか確認しましょう。本記事では、有給休暇の基準日や変更する際の注意点などについてわかりやすく解説します。

関連記事:有給休暇の基本的なところや発生要件・計算方法を解説

「自社の年次有給休暇の付与や管理は正しく行われているのか確認したい」という方に向け、当サイトでは有給休暇の付与ルールから取得義務化、管理の方法まで年次有給休暇の法律について包括的にまとめた資料を無料で配布しております。

「自社の有休管理が法律的に問題ないか確認したい」「有給管理をもっと楽にしたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 有給休暇の基準日とは?

有給休暇の基準日とは、有給休暇を付与した日のことです。

有給休暇の基準日とは、有給休暇を付与した日のことです。

1-1. 法律(労働基準法)で定められた年次有給休暇の付与日数と条件

年次有給休暇の付与日数は、労働基準法第39条に基づき定められています。従業員に有給休暇を付与するためには、以下の条件を満たす必要があります。

- 入社日から6カ月継続して勤務している

- 契約で決められた労働日の8割以上出勤している

入社後6ヵ月を起算日(基準日)として、労働者には、法定で10日間の有給休暇が付与されます。さらに、継続勤務年数に応じて追加の有給休暇が与えられるため、付与日数は年ごとに増加していくことになります。

たとえば、4月1日に入社の従業員が6カ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤している場合、10月1日が有給休暇の基準日となります。

1-2. 中途入社の場合の基準日はいつ?

中途入社の場合の基準日は、基本的には入社日から6カ月経過した日です。

たとえば、2023年6月15日入社の場合は、有給休暇が最初に付与されるのは入社半年後の12月15日となり、この日が基準日です。

ただし、企業独自で有給休暇を前倒して付与する場合は、付与日が基準日となるため注意しましょう。入社と同時に付与した場合、入社した日が基準日となります。

新卒入社ならば入社日が4月1日と決まっていますが、中途入社の場合は入社日がまちまちなので基準日が従業員によって異なる場合があります。それ以外の扱いは、新卒入社も中途入社も同じです。

1-3. 基準日から1年以内に5日の有給休暇取得が義務化

2019年4月から、有給休暇が年10日以上付与された従業員に対して、1年以内に最低5日の有給休暇を取得させることが企業に義務付けられました。

1年以内とは基準日から1年間ということです。そのため、企業は従業員の基準日を把握しておく必要があります。

この規定は、働き方改革の一環として導入され、従業員が適切に休暇を取得できる環境を整えることを目的としています。

企業は有給休暇の取得状況を定期的に確認し、従業員に対して取得を促す努力をしなければなりません。

労働基準法に基づき、年5日の有給休暇を取得しない場合、企業に対して罰則が科される可能性もあるため、厳密な管理が求められます。

このため、企業は有給休暇の計画的な取得を推進し、働きやすい職場環境を構築することが重要です。

関連記事:年5日の有給休暇取得が義務に!労働基準法違反にならないために企業がすべき対応方法とは

1-4. 基準日は管理簿に必ず記載する

企業は従業員ごとに有給休暇の管理簿を作成し、5年間(当分の間は3年)保管しなければなりません。

また、管理簿には以下の3つの項目を記載する義務があります。

- 基準日

- 取得日数

- 時季(有給休暇を取得した日付)

参照:年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説|厚生労働省

2. 有給休暇の基準日は前倒しであれば変更可能

有給休暇の基準日は原則雇い入れをしてから6カ月経過した日となりますが、前倒して付与することは可能です。また、一度基準日を設定した後でも、前倒して変更することは可能です。前倒し付与には3通りあります。本章では前倒し付与の方法を解説します。

2-1. 入社日を基準日にする

有給休暇は原則雇い入れから6カ月経過した日に付与し、その日が有給休暇の基準日となります。しかし、会社独自のルールを設定し、有給休暇の付与を前倒して入社日にすることは可能です。

ただ、注意すべきなのは、前倒して入社日に有給休暇を付与した場合、基準日は入社日になるということです。有給休暇は基準日から1年ごとに付与されるため、入社日を基準日とした場合、翌年の同じ日に2回目の有給休暇を付与することになります。

2-2. 有給休暇を分割付与する

会社独自のルールを設定し、有給休暇を分割して一部を前倒し付与することも可能です。ただ、分割付与した場合は注意すべき点が2点あります。

1つ目の注意点は、前倒して付与した日が基準日となることです。基準日は最初に有給休暇を付与した日となるため、たとえば10日の有給休暇を5日と5日に分割し、それぞれ4月1日と10月1日に付与した場合、基準日は4月1日になります。

2つ目の注意点は、有給休暇の5日取得義務が発生するのは10日付与した時点であるということです。たとえば、2023年4月1日に入社した従業員について考えてみましょう。

本来10月1日に10日付与される有給休暇のうち5日分を4月1日の入社時に前倒して付与し、残りの5日分を本来の法定で付与される10月1日に付与したとします。この場合、年5日間の有給休暇の取得義務が発生するのは付与日数が10日に到達した10月1日となります。

基準日は有給休暇を付与した日となりますが、取得義務が発生する日は10日以上付与した日となります。必ずしも「基準日=取得義務が発生する日」ではないので注意しましょう。

2-3. 2年目の有給休暇を前倒して基準日を統一する

中途入社などで基準日が他の従業員と違う場合、他の従業員と基準日を揃えるために前倒して基準日を設定することが可能です。

たとえば、4月1日を基準日とする従業員が多く、一部の従業員が5月1日の場合、5月1日の基準日を前倒して4月1日に変更することができます。基準日を統一することで、有給休暇の管理を効率化できるでしょう。

3. 有給休暇の基準日を効率的に管理する方法

有給休暇の基準日は従業員ごとに異なるため、人事担当者は管理に手間がかかります。しかし、管理方法を工夫すれば、効率的に管理することも可能です。以下では、基準日を効率的に管理する方法を3つ紹介します。

有給休暇の基準日は従業員ごとに異なるため、人事担当者は管理に手間がかかります。しかし、管理方法を工夫すれば、効率的に管理することも可能です。以下では、基準日を効率的に管理する方法を3つ紹介します。

3-1. 基準日を統一する

労働基準法の規定よりも、労働者にとって有利な条件であれば、基準日は変更することが可能です。

有給休暇の基準日を統一することで、従業員の有給休暇を付与する日をまとめて管理することができます。基準日を統一する方法はいくつかあり、基準日を年に1回にする、年に2回にするなど、企業によって管理しやすい方法を選ぶのが良いでしょう。

基準日を統一すると、すべての従業員が同じタイミングで有給休暇の付与を受けることができ、全体の休暇管理が円滑に進みます。このように基準日を揃えることで、勤怠管理が簡易化され、効率的な人事運営に寄与します。

また、従業員にとっても、有給休暇の取得スケジュールを立てやすくなるのがメリットです。全従業員が同じ日付を基準に休暇を計画できるため、業務の調整や社員間の調和も図れます。

3-2. エクセルのテンプレートを活用する

有給休暇の基準日は、有給休暇管理簿に記載したうえで正しく管理しなければなりません。有給休暇管理簿は紙で作成してもよいのですが、従業員数が増えると管理の手間がかかるため、データ化しておくとよいでしょう。

有給休暇管理簿をコストをかけずに作成したい場合は、エクセルのテンプレートを活用するのがおすすめです。インターネット上でさまざまなテンプレートが公開されているため、自社に合ったものをダウンロードして活用しましょう。

3-3. 勤怠管理システムを導入する

有給休暇を効率的に管理できるツールの1つに勤怠管理システムがあります。出退勤の管理というイメージが強い勤怠管理システムですが、ほとんどの勤怠管理システムで有給休暇の管理が可能です。勤怠管理システムを使うことで、申請と承認のフローが捺印不要でおこなえるため、大幅に業務量を削減できます。

また、有給休暇を取得した日数や残日数が自動でカウント・表示されるため、取得状況を簡単に把握できます。5日の有給休暇取得ができていない従業員がいる場合、アラートが出るものもあるため、法違反のリスクを削減できるのもメリットです。

有給休暇の管理に工数がかかっている場合は、勤怠管理システムの導入も検討してみましょう。

4. 有給休暇の基準日を統一した場合の運用例

有給休暇の基準日を統一することで、従業員の有給休暇を管理しやすくなります。ここでは、有給休暇の基準日を統一した場合の運用例を紹介します。

有給休暇の基準日を統一することで、従業員の有給休暇を管理しやすくなります。ここでは、有給休暇の基準日を統一した場合の運用例を紹介します。

4-1. 基準日を年1回に統一した例(4月1日の場合)

- 4月入社の新卒入社Aさん:本来入社して6カ月目の10月1日に付与だが、前倒して4月1日に付与。後ろ倒しにして翌年の4月1日に1回目の有給休暇を付与することはできない。

- 6月入社の中途入社Bさん:入社して6カ月目の12月1日に付与したのち、本来なら翌年の12月1(入社後1年半経過後)が2回目の付与日となるところを、前倒して翌年4月1日(入社して10カ月後)に2回目の付与。後ろ倒しにして翌年の4月1日に1回目の有給休暇を付与することはできない。

基準日を年1回に統一することで、従業員によっては有給休暇の付与日が早くなるため多少不公平さを感じさせる場合がありますが、管理側からすれば有給休暇の残日数の計算などが非常に楽になります。

4-2. 基準日を年2回に統一した例(4月1日と10月1日の場合)

※有給休暇の基準日を4月1日か10月1日のうち、近いほうの日に前倒す。

- 4月入社の新卒入社Aさん:本来入社して6カ月目の10月1日に有給休暇が付与なので、そのまま10月1日に付与。

- 6月入社の中途入社Bさん:本来入社して6カ月目の12月1日に付与だが、前倒して10月1日に付与。後ろ倒しにして翌年の4月1日に1回目の有給休暇を付与することはできない。

- 1月入社の中途入社Cさん:本来入社して6カ月目の7月1日に付与だが、前倒して4月1日に付与。

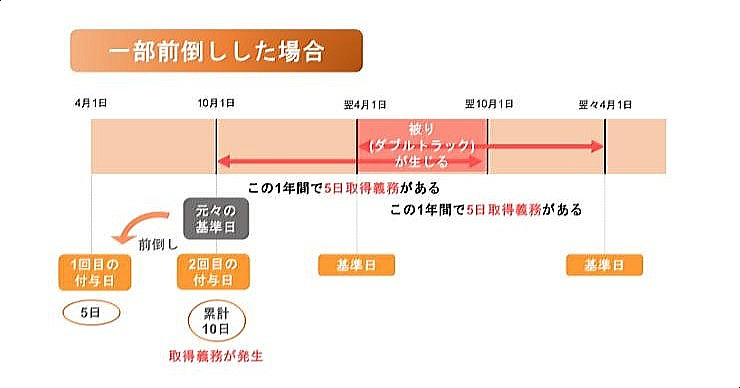

4-3. 基準日変更によってダブルトラックが発生した場合の特例

有給休暇を前倒して付与したときなど、基準日を変更したことによって、入社した年とその翌年とで有給休暇の付与日が異なる場合、年5日の時季指定義務の履行期間に重複が生じる、いわゆる「ダブルトラック」が発生する場合があります。ダブルトラックが発生すると、有給休暇の取得状況の管理が複雑になる可能性があります。

この場合の取得義務日数の算出方法は、以下の2パターンの方法があります。

- 「ダブルトラックの期間の月数 ÷ 12 × 5」をして比例按分する方法

- ダブルトラックの期間のそれぞれで5日取得する方法

2の方法を用いると計算が煩雑になってしまうため、1の方法のほうが管理はしやすくなります。

比例按分する場合

2023年4月入社の新卒入社Aさん:2023年4月1日に有給休暇5日が前倒して分割付与され、2023年10月1日に残りの5日が付与された。

このような場合、年5日の有給休暇の取得義務が①と②の期間で発生することになり、重複期間が生じます。

①2023年10月1日~2024年9月30日

②2024年4月1日(基準日)~2025年3月31日

→①と②の期間のうち2024年4月1日から2024年9月30日が重複

比例按分して計算すると、「2023年10月1日から2025年3月31日の月数(18か月) ÷ 12 × 5 = 18 ÷ 12 × 5 = 7.5」なので、2023年10月から2025年3月31日までの間で7.5日与えていれば良いということになります。

7.5日のように有給休暇日数に1日未満の端数が発生してしまった場合、半日単位で有給休暇取得を認めている場合は0.5日に切り上げ、1日単位でしか取得を認めていない場合は、1日に切り上げて取得させる必要があります。

切り捨てをした場合、5日の有給休暇取得義務をはたしていないとみなされる場合もあるため、注意しましょう。

このように、基準日を統一した場合の扱いは取得義務化もあわせて考えると複雑になりがちです。基準日に関して「自社の有休管理や運用ルールが法律的に問題ないか確認したい」という方に向け、当サイトでは法律に則った有給休暇の付与ルールと管理方法を解説した資料を無料で配布しております。法律に則った有休管理をおこないたい方はこちらから資料ダウンロードしてご活用ください。

参照:年休を前倒しで付与した場合の年休時季指定義務の特例について|厚生労働省

5. 有給休暇の基準日の統一が認められない例

有給休暇の基準日の統一が認められないケースもあるため注意しましょう。たとえば、6月1日に中途入社した従業員について考えてみると、本来は6カ月経過した12月1日に有給休暇が付与されます。

会社独自のルールで4月1日に基準日を統一している場合、翌年の4月1日に有給休暇を付与すればよいと勘違いされがちですが、この方法は認められません。本来の基準日よりも後ろ倒しになっており、従業員にとって不利になるからです。

有給休暇の基準日を統一することは可能ですが、従業員にとって有利になるように配慮しなければなりません。

6. 有給休暇の基準日設定に関する注意点

有給休暇の基準日設定をする際にはいくつかの注意点があります。以下、それぞれの注意点について詳しく見ていきましょう。

6-1. 基準日を統一する場合、就業規則に記載して労働基準監督署に提出する必要がある

有給休暇の基準日を統一する場合は、事前に労使間で合意したうえで就業規則を変更する必要があります。また、その内容を労働基準監督署に提出しなければなりません。

従業員へ周知することも忘れないようにしましょう。

6-2. パートやアルバイトの基準日は正社員と同じ

有給休暇の基準日は、正社員・パート・アルバイトなどの就業形態に関わらず、原則入社して6カ月経過した日、もしくは会社独自で設定した日となります。

関連記事:アルバイトの有給休暇取得も義務?アルバイトへの対応を徹底解説

6-3. 手作業の場合は計算ミスに注意する

従業員ごとの入社日や有給休暇の基準日を手作業で管理している場合は、入力ミスや計算ミスに注意しましょう。入社日や基準日の入力ミスが発生すると、有給休暇を正しく付与することができません。

このようなミスがあると、従業員に不利益を与えるばかりでなく、労使間のトラブルに発展する可能性もあるため十分に注意しましょう。

特に、基準日を変更した場合や、複数の人事異動があったりすると、さらに管理が複雑になります。正確な情報を記録しておくことで、後に発生する可能性のある問題を未然に防げます。

ヒューマンエラーを防止しつつ、業務を効率化したい場合は、勤怠管理システムを導入するのがおすすめです。システムを利用することで、計算ミスを減らし、有給休暇の管理業務が大幅に簡素化され、従業員への対応もよりスムーズに行えるようになります。

6-4. 年次有給休暇の斉一的取扱いに関する行政通達

「全従業員に同じ基準日を設定する(斉一的取扱い)」または「有給休暇を一部、前倒しで分けて与える(分割付与)」方法をとることが認められる条件について、年次有給休暇の斉一的取扱いに関する行政通達の内容に注意しましょう。

全ての労働者に対し、同じ基準日で休暇を付与することが原則です。年次有給休暇を付与するには8割以上の出勤率が必要ですが、基準日を前倒しするなら、その前倒し期間(例えば4月1日~基準日の間)は「出勤率100%」と見なします。

また、前倒しで付与した場合、次年度の基準日も前倒しした分か、それ以上の期間だけ次の基準日を繰り上げる必要があります。

(3) 年次有給休暇の斉一的取扱い

(1)の年次有給休暇について法律どおり付与すると年次有給休暇の基準日が複数となる等から、その斉一的取扱い(原則として全労働者につき一律の基準日を定めて年次有給休暇を与える取扱いをいう。)や分割付与(初年度において法定の年次有給休暇の付与日数を一括して与えるのではなく、その日数の一部を法定の基準日以前に付与することをいう。)が問題となるが、以下の要件に該当する場合には、そのような取扱いをすることも差し支えないものであること。

イ 斉一的取扱いや分割付与により法定の基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の付与要件である八割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすものであること。

ロ 次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること。(例えば、斉一的取扱いとして、四月一日入社した者に入社時に一〇日、一年後である翌年の四月一日に一一日付与とする場合、また、分割付与として、四月一日入社した者に入社時に五日、法定の基準日である六箇月後の一〇月一日に五日付与し、次年度の基準日は本来翌年一〇月一日であるが、初年度に一〇日のうち五日分について六箇月繰り上げたことから同様に六箇月繰り上げ、四月一日に一一日付与する場合などが考えられること。)

7. 有給休暇の基準日は管理簿に記載して適切に管理しよう

有給休暇の基準日は有給休暇を付与した日です。2019年の労働基準法の改正によって、年10日以上有給休暇が付与された従業員に5日確実に取得させる義務が発生したため、企業は従業員一人ひとりの有給休暇をしっかりと管理しなくてはなりません。

有給休暇の基準日は有給休暇を付与した日です。2019年の労働基準法の改正によって、年10日以上有給休暇が付与された従業員に5日確実に取得させる義務が発生したため、企業は従業員一人ひとりの有給休暇をしっかりと管理しなくてはなりません。

手作業で従業員一人ひとりの基準日を把握・管理していると、膨大な業務が発生します。有給休暇が管理できるシステムなどを使って、有給休暇の楽な管理方法を探すのも良いでしょう。適切に有給休暇の管理をして、従業員にもれなく有給休暇を付与しましょう。

「自社の年次有給休暇の付与や管理は正しく行われているのか確認したい」という方に向け、当サイトでは有給休暇の付与ルールから取得義務化、管理の方法まで年次有給休暇の法律について包括的にまとめた資料を無料で配布しております。

「自社の有休管理が法律的に問題ないか確認したい」「有給管理をもっと楽にしたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。