休日出勤とは、労働基準法で定められた法定休日や会社が独自に定める所定休日に出勤することです。休日出勤には注意点が多く、誤った管理をすると、違法になる可能性があります。今回は、休日出勤の基礎的なルールをわかりやすく解説します。また、休日出勤における割増賃金の計算方法や、休日出勤は強制・拒否できるかどうかも紹介します。

人事担当者の皆さまは、労働基準法における休日・休暇のルールを詳細に理解していますか?

従業員に休日労働をさせた場合、代休や振休はどのように取得させれば良いのか、割増賃金の計算はどのようにおこなうのかなど、休日労働に関して発生する対応は案外複雑です。

そこで当サイトでは、労働基準法にて定められている内容をもとに、振休や代休など休日を取得させる際のルールを徹底解説した資料を無料で配布しております。

「休日出勤させた際の対応を知りたい」「代休・振休の付与ルールを確認したい」という人事担当者の方は「【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK」をぜひご一読ください。

目次

1. 休日出勤の定義

休日出勤の勤怠や給与の取り扱いについて理解するには、まず休日出勤の定義について正しく把握しておくことが大切です。ここでは、休日出勤とは何か、休日と休暇の違いを踏まえて解説します。

1-1. 休日出勤とは?

休日出勤とは、会社が休みと定めた日に従業員を労働に従事させることです。休日には、法律によって定められた「法定休日」と、会社が独自で定めている「法定外休日」の2種類があります。その中で、法定休日に出勤させること単体を指す場合は「休日労働」といいます。

1-2. 休日と休暇の違い

休日と休暇はよく似た用語ですが、厳密には意味が異なります。休日とは、もとから従業員が労働する義務を負わない日のことです。たとえば、「土日祝日休み」と就業規則などに明記している場合、これらが休日に当てはまります。

一方、休暇とは、もともとは従業員が労働する義務を負っているけれど、会社によって労働が免除された日のことです。たとえば、「年次有給休暇」「慶弔休暇」「アニバーサリー休暇」などが挙げられます。このように、休日と休暇はどちらも休みという意味を持ちますが、違いについてきちんと押さえておきましょう。

2. 休日出勤の休日にはそれぞれ種類がある

会社が定められる休日には「法定休日」「法定外休日」「振替休日」「代休」の4種類があります。それぞれの違いや特徴を押さえておくことは、賃金計算や労務管理をするうえで重要です。ここでは、休日出勤の休日の種類とその特徴について詳しく紹介します。

2-1. 法定休日

法定休日とは、労働基準法第35条で定められた休日のことです。企業には労働者に対して週に1回以上または4週に4回以上の休日を与えることが義務付けらています。法定休日に労働させた場合、労働基準法違反になるので注意が必要です。

ただし、あらかじめ36協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出ることで、協定できめられた範囲で法定休日に休日出勤を命じることができるようになります。この際、就業規則に休日労働に関する規定を設けておく必要もあります。なお、法定休日の曜日を就業規則に定めていない場合、暦週(日~土)の一番最後の日である土曜日が法定休日になります。

(休日)

第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

2-2. 法定外休日(所定休日)

法定外休日(所定休日)とは、法定休日以外の会社の休日のことです。つまり、会社独自で定めている休日が所定休日になります。たとえば、週休2日制の会社の場合、週2日の休日のうち1日が法定休日、1日が所定休日になります。

会社が所定休日を設ける理由には、労働時間の上限が関係しています。労働基準法第32条では、法定労働時間(1日8時間、週40時間)が定められています。原則として、法定労働時間を超えて労働させることができません。そのため、1日の所定労働時間が8時間の会社では、週に5日までしか勤務させられないため、一般的に所定休日を1日設けて週休2日制としています。

(労働時間)

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

関連記事:法定休日と法定外休日の違いとは?振替休日や代休との関係もわかりやすく解説!

2-3. 振替休日

振替休日とは、休日出勤する日を別の労働日とあらかじめ入れ替えて改めて設定される休日のことです。事前に休日を入れ替えておくため、休日出勤した休日は所定労働日としてみなされます。休日出勤後に代わりとなる休日を設定した場合、振替休日として取り扱えないので注意が必要です。

関連記事:振替休日とは?労働基準法の定義や代休との違い、取得のルールや注意点を解説

2-4. 代休

代休とは、休日出勤した後に、その代わりに付与される休日のことです。振替休日が事前に休日を付与するのに対し、代休は事後に付与するという違いがあります。代休を付与したとしても、休日出勤した日を通常の労働日としては取り扱えません。所定労働日として扱いたいのであれば、あらかじめ休日と労働日を入れ替えて振替休日を設定しておく必要があります。

このように、休日に労働が発生しそうな場合には振替休日を取得させることで人件費を抑えることができます。しかし、振替休日を付与するには付与のタイミング等の要件があります。当サイトでお配りしている「休日・休暇ルールBOOK|割増賃金の計算など休日労働への対応も解説!」では、振替休日の付与方法だけでなく、振替休日と混同しやすい代休との違いや、効率良く休日を管理する方法についても解説しています。無料でご覧いただけますので、休日出勤に対する適切な対応を確認したい方は、こちらから「休日・休暇ルールBOOK」をダウンロードしてご確認ください。

3. 休日出勤をさせる際の注意点

休日出勤させる場合、気を付けるべき点がいくつかあります。休日出勤の注意点を正しく理解していないと、気づかないうちに労働基準法に違反してしまい、罰則が適用される可能性があります。ここでは、休日出勤を命ずる際に気を付けておくべき注意点について詳しく紹介します。

3-1. 祝日が必ずしも法定休日とは限らない

祝日とは、国民の祝日に関する法律によって定められた記念日のことです。祝日は法定休日と思われがちですが、実はそうとは限りません。祝日を法定休日と定めるかどうかは、会社の判断によります。そもそも法定休日は週1回以上与えればよく、どの曜日を法定休日にするかは会社が自由に決められます。就業規則で祝日を法定休日と定めている場合は、その日に休日出勤させたら休日労働の扱いになります。一方、祝日を法定休日と定めていない場合は、祝日は労働日もしくは所定休日の扱いになります。

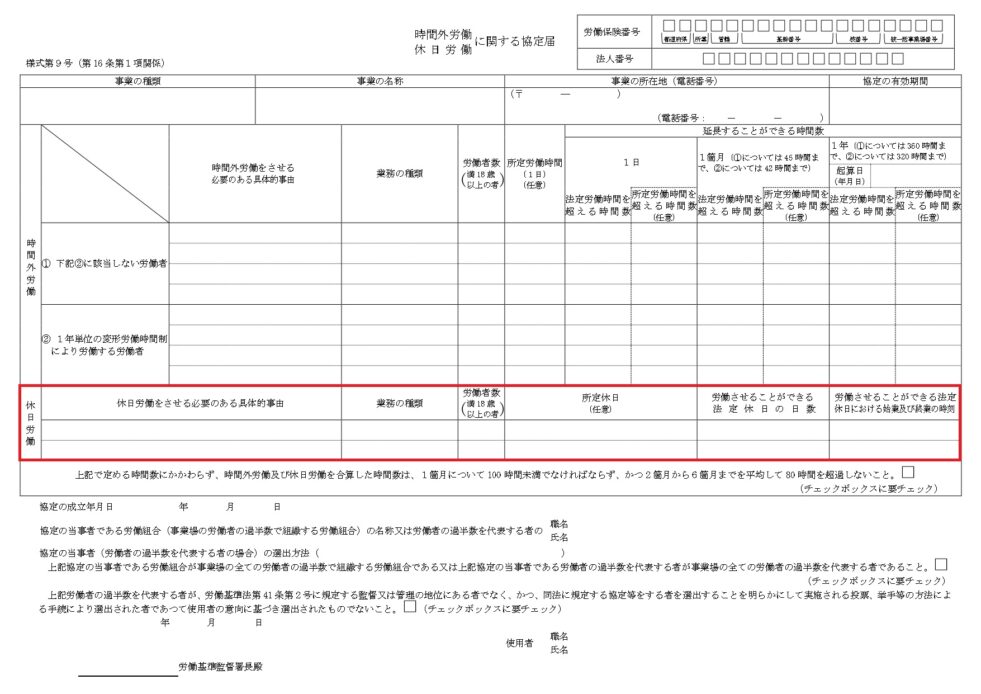

3-2. 休日出勤には36協定の締結が必要

法定労働時間を超えて労働させる場合や、法定休日に働かせる場合は、あらかじめ36協定の締結および届出をしなければなりません。そのため、休日出勤をさせるには、原則として36協定が必要になります。ただし、時間外労働が一切生じず、所定休日にのみ休日出勤が発生する場合、36協定の締結をしなくても問題ありません。しかし、36協定を結ばす、一度でも時間外労働や休日労働をさせたら、労働基準法に違反することになるため注意が必要です。

関連記事:36協定とは何かわかりやすく解説!特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!

3-3. 休日出勤の時間や回数には上限がある

36協定を締結すれば、休日出勤が可能になります。ただし、時間や回数に関係なく、休日出勤をさせられるわけではありません。36協定の時間外労働や休日労働には上限が決められています。また、36協定届には時間外労働の上限時間や、休日労働の上限回数を定めて記載する必要があります。36協定届に記載した数値が、実際の休日出勤の時間や回数の上限になります。

関連記事:法定休日出勤の回数について主なルールや注意点を解説

3-4. 休日出勤の種類に応じた割増賃金を支払う必要がある

「時間外労働」「休日労働」「深夜労働」に該当する勤務があった場合、割増賃金を支給する義務が生じます。振替休日を設定して休日出勤をさせた場合や、所定休日に休日出勤をさせた場合は、法定労働時間を超えたり、夜勤が発生したりしなければ、割増賃金は生じません。一方、法定休日に休日出勤をさせた場合や、所定休日に休日出勤をさせて残業が発生した場合などは、割増賃金を支払う必要があります。このように、休日出勤の種類に応じて適切な割増賃金を支給しなければならないので気を付けましょう。

関連記事:割増賃金とは?計算方法や残業60時間超の割増率をわかりやすく解説

3-5. 違法な休日出勤をさせると罰則の可能性がある

法定休日の回数を守らず、労働者に働かせた場合、労働基準法に違反することになります。また、36協定を締結せず法定休日に労働させたり、休日出勤における時間外労働や休日労働の割増賃金を適切に支払わなかったりした場合も違法になります。このような場合、労働基準法に基づき、6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金といった罰則が課せられる恐れがあるので注意が必要です。

関連記事:休日出勤後の代休なしは違法?割増手当の計算方法や振替休日との違いも解説!

4. 休日出勤の割増賃金の計算方法

従業員が休日出勤した場合、割増賃金が発生する可能性があります。割増賃金の計算式は次の通りです。

※1時間あたりの基礎賃金額 = 月給 ÷ 月平均所定労働時間(月給の場合)

※月平均所定労働時間 = (1年間の暦日数 − 1年間の休日合計日数)× 1日の所定労働時間

また、割増率は、次の表の通りです。なお、複数の割増条件が重なった場合、割増率は合算して計算をおこないます。

|

割増条件 |

割増率 |

|

時間外労働 |

25%以上(※月60時間を超えた場合は50%以上) |

|

深夜労働 |

25%以上 |

|

休日労働 |

35%以上 |

ここからは、休日出勤の種類に応じた割増賃金の計算方法について詳しく紹介します。

関連記事:休日出勤は割増賃金になる?ケース別にそれぞれ詳しく紹介

4-1. 法定休日に労働をした場合

法定休日の労働に対しては法定労働時間が適用されないため、時間外労働も発生しません。そのため、法定休日の労働時間が8時間を超過しても残業扱いにはならず、それに対する時間外労働の割増賃金は発生しません。その代わりに法定休日の労働時間すべてが休日労働の対象になります。したがって、労働時間にかかわらず割増率35%以上の割増賃金を支払う必要があります。

4-2. 所定休日に残業をした場合

所定休日の労働は、休日労働の扱いになりません。そのため、所定休日に残業をしなかった場合、原則として、割増賃金を支払わなくても問題ありません。ただし、所定休日に休日出勤した場合、法定労働時間を超えて労働した分に対しては、時間外労働の割増率25%以上(月60時間を超える場合は50%以上)が適用されます。なお、所定労働時間を超えるけれど、法定労働時間を超えない残業であれば、割増賃金の支給は不要です。

4-3. 休日出勤で深夜労働をした場合

法定休日や所定休日といった休日の種類に関係なく、深夜帯(原則22時から5時まで)に労働をおこなった場合、深夜労働の割増率25%以上が適用されます。たとえば、法定休日に夜勤をした場合、60%以上の割増率が適用されます。また、所定休日の残業が深夜帯に重なった場合、50%以上の割増率が適用されることになります。このように、休日出勤で深夜労働をおこなった場合も、割増賃金の支払いが必要になるので注意しましょう。

関連記事:休日出勤は残業扱いになる?計算方法や代休・振替休日の対応をわかりやすく解説!

5. 休日出勤手当が発生しないケース

休日出勤をすれば必ず休日出勤手当が支払われるというわけではなく、休日出勤をしても休日出勤手当が発生しないケースもあります。ここでは、休日出勤手当が発生しないケースについて詳しく解説します。

5-1. 休日出勤の振替休日を決めていた場合

休日出勤の振替休日を事前に設定していた場合、法定休日に出勤しても休日労働の割増賃金は発生しません。ただし、休日を振り替える場合は、事前に振替日を決めておかなければいけません。振替休日に関して就業規則に明記されていることに加え、振り替え後も法定休日の要件を満たしていることも条件となります。なお、休日を振り替えたことによって残業が発生した場合、時間外労働の割増賃金が生じる可能性があります。

5-2. 法定外休日の勤務の場合

法定外休日に勤務した場合、通常の賃金は支給されますが、休日労働の割増賃金は発生しません。ただし、法定労働時間を超えて労働した場合、時間外労働の割増賃金が生じるので注意が必要です。

5-3. 管理監督者に該当する場合

労働基準法第41条により、管理監督者には労働基準法の労働時間や休日の規定が適用されません。そのため、時間外労働や休日労働が生じても、割増賃金は発生しません。ただし、深夜労働については適用されるので注意が必要です。

なお、管理監督者とは、労働条件を決定したり、その他の労務管理をおこなうなど、経営者と一体的な立場にある従業員のことです。管理職が管理監督者というわけではなく、労働基準法上で管理監督者に該当する人のことを指します。管理監督者にあたるかどうかは、権限や待遇面なども考慮した上で判断されるため、あらかじめ確認をしておくことが大切です。

(労働時間等に関する規定の適用除外)

第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

一 (省略)

二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者(省略)

三 (省略)

5-4. 休日出勤手当が基本給に含まれている場合

就業規則や雇用契約書に休日出勤を想定した割増賃金を含んだ表記があるなど、基本給に休日出勤手当分の賃金が含まれている場合は、休日に出勤したとしても手当は支給されません。しかし、割増賃金として表記されている金額以上の休日出勤が発生した場合は、例外として想定超過分の休日出勤手当が支給されることになります。

6. 休日出勤の働き方に応じた取り扱い

近年では働き方改革の影響もあり、多様な働き方を導入する企業が増えています。働き方によって休日出勤の扱い方が変わることもあります。ここでは、休日出勤の働き方に応じた取り扱いについて詳しく紹介します。

6-1. パートやアルバイト

パートやアルバイトも、フルタイム労働者と同様、労働者であるため労働基準法が適用されます。そのため、法定休日に出勤させた場合、通常の賃金に加えて、休日労働分の割増賃金を支払なければなりません。

6-2. 裁量労働制

裁量労働制とは、実労働時間に関係なく、会社と労働者の間で取り決めた時間(みなし労働時間)を働いたものとみなして賃金が支払われる働き方制度のことです。裁量労働制を採用している労働者が法定休日に労働をおこなった場合、その労働時間分の休日労働の割増賃金を支払う必要があります。

一方、所定休日に労働をした場合、労使協定による特段の定めがなければ、労働時間分の賃金が支給されます。ただし、労使協定によってみなし労働時間の勤務があったとみなすと定めている場合、みなし労働時間分の賃金が支払われます。このように、所定休日の出勤の場合、労使協定で労働時間の定めをしているかどうかで賃金の計算方法は異なります。また、週40時間の法定労働時間を超えているかによって、時間外労働の割増賃金が発生するかどうかも変わってくるので注意が必要です。

関連記事:裁量労働制は残業代が出ない?計算方法や休日出勤・深夜労働についてわかりやすく解説!

6-3. フレックスタイム制

フレックスタイム制とは、従業員が始業時刻・終業時刻を自ら決めて柔軟に働ける制度のことです。フレックスタイム制を採用している労働者が法定休日に休日出勤した場合、通常の労働時間と休日労働の時間に区分して集計が必要になります。休日労働時間に対しては、割増賃金が発生します。一方、所定休日に休日出勤した場合、通常の労働時間にカウントして集計し、法定労働時間の総枠を超えた分に対して、時間外労働の割増賃金が生じることになります。

関連記事:フレックスタイム制とは?メリット・デメリットなどをわかりやすく解説

6-4. 派遣社員

派遣社員も労働者に該当するため、パート・アルバイトや正社員と同様の休日出勤のルールが適用されます。ただし、派遣社員に休日出勤を命じられるかどうかは、派遣元の36協定が関係してきます。派遣元が36協定を締結していないにもかかわらず、休日出勤をさせると、違法になる可能性があります。また、派遣元の36協定で定められた時間外労働や休日労働の上限を超えて働かせるこおはできないので注意が必要です。

6-5. フリーランスや個人事業主

フリーランスや個人事業主は労働者でないため、労働基準法が適用されません。そのため、取引先が休日に設定している日に出勤したとしても、割増賃金などの支給は不要です。ただし、フリーランスや個人事業主として活動していても、指揮命令関係にある場合、労働者とみなされ、法定休日や割増賃金などが適用される可能性もあるので注意が必要です。

7. 休日出勤として取り扱われるケース

休日出勤をさせた場合は、適切に賃金を支払わなければ違法になります。気づかないうちに労働基準法に違反してしまっていたということがないよう、休日出勤としてみなされる可能性のある事例を確認しておくことが大切です。ここでは、休日出勤として取り扱われるケースについて紹介します。

7-1. 任意ではない研修やイベント

研修や懇親会、社内イベントなどの行事が休日に開催される場合、任意参加であれば労働時間として扱わなくても問題ありません。しかし、これらが強制参加(義務参加)の場合は、休日出勤扱いとなり、休日出勤手当が発生します。また、任意としつつも、欠席することで人事評価に影響したり減給になったりするような場合は、休日出勤となります。このようなケースで会社が休日出勤手当を支払わなかった場合、労働基準法の違反となる可能性があるので注意が必要です。

7-2. サービス残業

仕事の納期が迫っているなど、平日の出勤だけでは業務が終わらないなどの理由から、会社からの明らかな指示はないものの、出勤せざるを得ない状況になることは珍しくありません。このような出勤指示が明示されておらず、上司も「見て見ぬふり」といった状態でサービス残業として出勤する場合、「出勤せざるを得ない事情がある」と証明できるものがあれば、その出勤が休日出勤として扱われる可能性があります。過去の判例においても、使用者(指揮者)の命令下に置かれている時間は労働時間であると判断されています。

7-3. 仕事の持ち帰り

会社で仕事をしなくとも、会社が状況を把握しておきながら、自宅にパソコンなどを持ち帰って休日に業務をおこなう場合は休日出勤として扱われます。この場合「業務に要した時間」「一般的にはどれほどの時間がかかる業務か」といった証明が必要になります。仕事の持ち帰りは違法になる可能性があるうえ、過労やセキュリティのリスクもあるため、事前に明確な社内規定を設けるようにしましょう。

8. 休日出勤に関するよくある質問

ここでは、休日出勤に関するよくある質問への回答を紹介します。

8-1. 休日出勤は強制できる?

従業員に休日出勤を強制することは、次のすべての要件を満たしていれば可能です。

- 就業規則で休日出勤について定めている

- 36協定を締結・届出していて、なおかつ時間外労働と休日労働の上限の範囲内である

- 従業員に休日出勤を拒否する正当な理由がない

休日出勤について就業規則に定めたうえで、36協定の締結・届出をし、時間外労働と休日労働の上限を超えていなければ、原則として、企業は休日出勤を従業員に命じることができます。

8-2. 休日出勤を拒否されたら?

36協定の時間外労働や休日労働の上限を超えるなど、法律的に問題がある場合、労働者は休日出勤を拒否することができます。休日出勤を拒否された場合、正当な理由があるかどうか確認するため、まずはその理由を聞いてみましょう。たとえば、次のような理由により休日出勤を拒否された場合、他の人で代理を立てるなど、休日出勤をずらすように努めましょう。

- 冠婚葬祭

- 介護・付き添い

- 引っ越し

- (本人の)通院

なお、休日出勤をさせる条件を満たしていても、従業員が拒否する場合には、会社は懲戒処分にするという手段も考えられます。過去には、休日出勤命令を拒否した従業員が就業規則に則って懲戒処分にされるのは可能であると認められた判例もあります。

8-3. 休日出勤後の代休はいつまでに付与すべき?

代休や振替休日の制度自体は法律で定められたものではないため、設けなくも問題ありません。また、いつまでという明確な期限もありません。ただし、休日出勤をしたにも関わらず代休が付与されず、結果として月の休みが3日しかなかった場合には法定休日の規定に違反することになります。このような事態が生じないよう、労働時間や休日数の管理は徹底しておこないましょう。また、代休は休日出勤の疲れからリフレッシュするために設定されるものです。そのため、できる限り休日出勤日と近い日程で代休を取得させるようにしましょう。

関連記事:代休に取得期限はある?法律や就業規則で定められるルールをわかりやすく解説!

9. 休日出勤のルールを理解して正しく労務管理しよう

休日出勤は、会社が定めた休日に労働を命ずることです。休日には法定休日と法定外休日の2種類があり、休日出勤がどちらに該当するかによって、賃金計算など労務管理の仕方が変わってきます。他にも、休日勤務した日の代わりに休日を別の労働日に入れ替える振替休日や代休があります。休日出勤に関するルールを正しく理解し、法律に則った運用を心がけましょう。