代休とは、従業員が休日出勤した後に、他の勤務日を休日に変更する制度のことです。代休は先に休日を取得する日を指定しないため、未消化のまま放置されることがあります。

今回は、代休の取得期限や管理するうえでのポイントについて紹介します。また、取得期限切れの場合の対応方法についても解説します。

関連記事:代休の定義とは?振休・有給の違いなど基本的なところを詳しく解説

人事担当者の皆さまは、労働基準法における休日・休暇のルールを詳細に理解していますか?

従業員に休日労働をさせた場合、代休や振休はどのように取得させれば良いのか、割増賃金の計算はどのようにおこなうのかなど、休日労働に関して発生する対応は案外複雑です。

そこで当サイトでは、労働基準法にて定められている内容をもとに、振休や代休など休日を取得させる際のルールを徹底解説した資料を無料で配布しております。

「休日出勤させた際の対応を知りたい」「代休・振休の付与ルールを確認したい」という人事担当者の方は「【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK」をぜひご一読ください。

目次

1. 代休に取得期限はある?

ここでは、代休の取得期限について詳しく紹介します。

ここでは、代休の取得期限について詳しく紹介します。

1-1. 法律(労働基準法)上の取得期限は2年

代休は法律によって定められた休日でないため、労働基準法において取得期限の明確な規定はありません。しかし、労働基準法第115条では「賃金その他の時効」が2年と定められているので、代休の取得期限も2年と一般的には考えられています。ただし、就業規則に代休に関する規定を定めている場合は、規定に則って代休を運用する必要があります。

(時効)

第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

1-2. 会社独自で取得期限を規定することが可能

代休の取得期限は最大で2年です。しかし、代休は法律で定められていないため、会社が代休の取得期限を自由に設定することができます。そのため、事前に代休の取得期限をルール化して、就業規則へ明記している企業は少なくありません。

長期間に渡って代休を管理するのは、労務管理するうえで望ましくありません。また、従業員に健康上のリスクが生じる恐れもあります。これらの理由から、代休の取得期限は、一般的に就業規則で「1カ月~2カ月」と定めていることが多いようです。従業員に代休の取得を促す意味でも、代休の取得期限を事前に就業規則に規定しておくようにしましょう。

1-3. 代休は休日出勤直後での取得が望ましい

代休を取得する場合、休日出勤後に代わりの休日を決めることができます。代休は、休日出勤の疲労から回復することが主な目的です。代休の取得期限が長いと、休日出勤後に取得しないケースもあり、代休の本来の目的が果たせない可能性もあります。そのため、代休は休日出勤直後に取得させるよう、期限を定めるだけでなく、従業員に周知しましょう。

2. 代休と振休と有給それぞれの期限の違い

代休と振休、有給はいずれも労働日に取得をする休日ですが、その性質はそれぞれ異なります。ここでは、「代休」「振休」「有給」それぞれの違いについて詳しく解説します。

代休と振休、有給はいずれも労働日に取得をする休日ですが、その性質はそれぞれ異なります。ここでは、「代休」「振休」「有給」それぞれの違いについて詳しく解説します。

2-1. 代休:休日出勤後に取得日を決める休み

代休は、休日出勤がおこなわれた際にその代わりとして休日出勤の日以降の労働日を休日とするものです。代休は前もって取得することはできませんが、休日出勤以降に休日を決めることができます。なお、代休は、法律により定められた休日でないので、付与しなくても違法にはなりません。

2-2. 振休:休日出勤前に取得日を決める休み

振休は「振替休日」の略称で、休日と労働日をあらかじめ入れ替えるものです。振休は代休と異なり、あらかじめ振り替える日を特定しておく必要があります。また、事前に特定しておけば、休日出勤前に振替休日を取得することも可能です。なお、振替休日も、代休と同様、法律により定められた休日でないので、付与しなくても違法にはなりません。

また、期限についても代休と同じく2年ですが、なるべく早めに取得させることが一般的です。

関連記事:振替休日とは?代休との違いや振替休日が月またぎや週をまたぐケースも解説

2-3. 有給:毎年労働者に付与される休暇

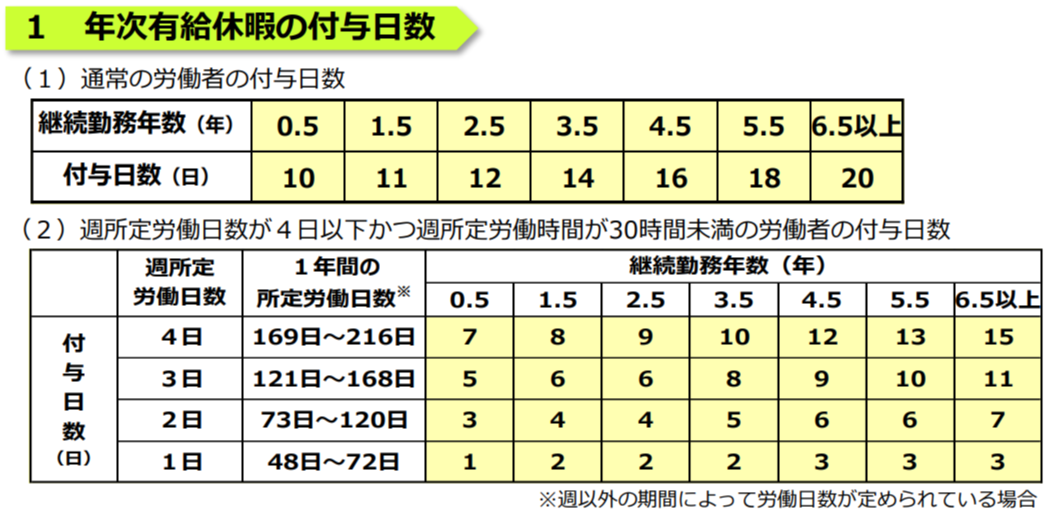

有給は「年次有給休暇」の略称で、従業員に対して継続勤務年数に応じて毎年付与されるものです。有給は、代休・振替休日と異なり、法律で使用者に義務付けられています。有給休暇も期限は2年で、付与された年に使用しなかった有給は翌年に繰り越します。

なお、有給休暇の付与日数のルールは下記の通りです。有給休暇を年10日以上付与した従業員に対しては、必ず年5日以上の有給を取得させなければなりません。

代休や振休の場合、休日出勤に対する賃金は発生しますが、代わりの休日に賃金は発生しません。一方、有給の場合、休んだ日にも賃金が発生するので正しく制度を理解しておきましょう。

関連記事:有給休暇の年5日取得義務化の対象者や取得できなかった場合の罰則を解説!

3. 代休の期限が切れた場合の対処方法

法律上あるいは会社の就業規則上の代休の取得期限を過ぎてしまうと、原則として従業員は代休を取得することができません。従業員から代休取得の請求があったとしても、就業規則などに従って、会社はこれを拒否することができます。そのため、取得期限が過ぎた代休が消滅しても違法ではありません。ただし、業務多忙などやむを得ない事情がある場合は、労使合意のもと取得期限を延長させることもできます。

なお、代休の取得期限を過ぎてしまった場合でも、休日勤務の割増賃金の支払いは必要です。支払いを怠った場合は、労働基準法違反となるので注意しましょう。

関連記事:休日出勤した従業員を代休なしにさせないためには?振替休日との違いも解説

4. 代休を取得した場合の賃金の精算方法

ここでは、代休を取得した場合の賃金の精算方法について詳しく紹介します。

4-1. 法定休日と法定外休日の違い

代休は休日出勤後に取得するのものですが、法定休日と法定外休日(所定休日)のどちらに出勤するかで、賃金の計算方法は変わってきます。労働基準法第35条では、会社は従業員に対して少なくとも毎週1日か、4週を通じて4日以上の法定休日を与えなければならないと定められています。

一方、法定外休日は所定休日とも呼ばれ、会社が従業員に法定休日以外に与える休日のことを指します。たとえば、土曜日と日曜日が休みの週休2日制の企業の場合、日曜日を法定休日とすれば、土曜日は法定外休日になります。土曜日と日曜日のいずれを法定外休日とするかについては、就業規則で規定しておきましょう。

(休日)

第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。

② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

関連記事:法定休日と法定外休日の違いとは?振替休日や代休との関係もわかりやすく解説!

4-2. 代休における休日出勤の取り扱い

法定休日に出勤した場合、後日に代休を取得したとしても、「休日労働」の割増率35%以上を適用して賃金を支払わなければなりません。なお、法定休日の労働には、「時間外労働」が適用されないので注意が必要です。

一方、法定外休日(所定休日)に出勤した場合、「休日労働」には該当しません。ただし、法定労働時間「1日8時間、週40時間」を超えて働いた場合、「時間外労働」の割増率25%以上を適用して賃金を支払う必要があります。

このように、法定休日と所定休日のどちらに出勤するかで、代休を取得した場合の賃金計算方法は変わってくるので注意しましょう。

4-3. 所定休日後の代休の取り扱いにおける注意点

所定休日に出勤したとしても、法定労働時間を超えなければ、割増賃金を支払う必要はありません。たとえば、1週間の起算日を「土曜日」としている場合、下記のように、土曜日に休日出勤しても、次の火曜日に代休を取得すれば、割増賃金は発生せず、賃金の相殺が可能です。

|

週 |

土 |

日 |

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

|

休日 |

所定休日 |

法定休日 |

代休 |

||||

|

労働時間 |

8時間 |

休み |

8時間 |

休み |

8時間 |

8時間 |

8時間 |

一方、1週間の起算日を「日曜日」としている場合、下記のように、土曜日に休日出勤し、次の火曜日に代休を取得したとしても週の法定労働時間40時間を超えているため、8時間分の「時間外労働」の割増賃金が発生します。

|

週 |

日 |

月 |

火 |

水 |

木 |

金 |

土 |

|

休日 |

法定休日 |

|

|

所定休日 | |||

|

労働時間 |

休み |

8時間 |

8時間 |

8時間 |

8時間 |

8時間 |

8時間 |

このように、代休の取得によって割増賃金が発生するかどうかは、週の起算日に左右されるので、就業規則で週の起算日を特定したうえで、正しい賃金計算をおこないましょう。

関連記事:所定休日の割増賃金とは?法定休日や割増賃金の計算方法も詳しく紹介

5. 代休を付与する際の注意点

効率よく労務管理をするうえでも、代休は早めに取得するよう促すことが大切です。ここでは、代休を実際に与える際の注意点について詳しく紹介します。

5-1. 代休には指定期限を設ける

代休は休日勤務の後に休む日を決めます。従業員によっては「休んだ日の賃金が発生しないのであれば休まなくて良い」と考え、取得しようとしない可能性もあります。そのため、就業規則において指定した期限内に、代休日を決定するよう定めておくと、代休の先送りを防止することができます。

また、代休の取得日と休日勤務の日が同じ給与計算の期間内であれば、給与計算や勤怠管理もスムーズです。ただし、給与計算をする直前になると対応ができなくなるため、「毎月〇〇日まで」など、期限を設けておくとよいでしょう。

ただし、仮にそのような規則を定めているうえで、同じ給与計算の期間内に代休を取得できなかったとしても、休日勤務の賃金は先に精算すべきです。これは、労働基準法第24条「賃金支払いの5原則」に抵触する恐れがあるためです。

(賃金の支払)

第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

関連記事:賃金支払いの5原則とは?違反したときの罰則や例外を詳しく紹介

5-2. 代休が消化できない場合の精算方法

代休の取得期限が同じ給与計算の期間内であれば、休日出勤と代休における通常分の賃金を相殺することが可能です。そのため、給与計算においては基本給などに加え、休日出勤割増賃金や時間外労働割増分の賃金のみを支払えば問題はありません。

しかし、給与計算の期間を過ぎて代休を取得させる場合には、一旦休日出勤の給与を支払い、代休の取得後に割増賃金を除く基礎賃金を控除しなければいけません。このような手間がかかることからも、可能な限り代休をすみやかに取得できるよう、就業規則などでルールを定めておくことをおすすめします。

5-3. 従業員の了承なく欠勤を代休で相殺できない

急な体調不良など従業員の個人的な事業によって欠勤となった場合、未消化の代休と欠勤を相殺することは、従業員の承諾が無い限りできません。欠勤を代休で処理する場合は、必ず従業員の承諾を得てから処理をおこなうようにしましょう。

欠勤に関しては、「ノーワーク・ノーペイの原則」が適用され、賃金を支払わなくても良いものとされています。しかし、就業規則や雇用契約書で「欠勤日に対しても賃金の控除はしない」などと定めている場合、欠勤日に対しても賃金を支払わなくてはいけません。その場合でも、欠勤を代休と相殺できないので注意が必要です。

5-4. 代休ではなく有給の申請は拒否できない

従業員の中には、賃金控除の観点から、代休でなく有給を先に消化させたいと考える人も少なくないでしょう。従業員が代休ではなく有給を先に申請してきた場合、原則会社は拒否することができません。

有給に関しては、労働者が希望する日に取得させるよう労働基準法によって雇用主に義務付けられているからです。そのため、会社が代休ではなく有給を申請してきた際に拒否してしまうと、労働基準法に違反することになり罰則の対象となります。

5-5. 代休の買取は可能

代休は法律で定められた制度ではありません。そのため、代休を有効期間に使用できない場合、就業規則に規定すれば、代休の買取が可能になります。ただし、代休の本来の目的に反するので、できる限り期限内に取得させるようにしましょう。

なお、有給休暇については、原則として買取は認められていません。ただし、労働者が有利になる場合に限り、有給の買取は認められています。

関連記事:有給休暇の買取は違法?退職者の対応や計算方法、デメリットを解説!

6. 代休や有給を適切に管理する方法

代休・振休・有給を適切に管理することは、従業員の健康面やコスト面において重要です。代休などの休日の管理は、従業員数が多くなると煩雑になる場合もあります。ここでは、代休や有給といった休日の管理を効率化するための方法について詳しく紹介します。

6-1. 勤怠管理システムを導入する

勤怠管理システムを導入すれば、全従業員の代休・有給の取得状況を可視化して、リアルタイムで把握することができます。そのため、代休や有休を取得していない従業員に対して適切に取得を促すことが可能です。

また、勤怠管理システムには、打刻機能や集計機能といった便利な機能が数多く搭載されています。料金や機能の観点から複数のツールを比較し、自社のニーズにあう勤怠管理システムを導入することが大切です。

関連記事:勤怠管理システム53サービス比較!特徴・料金・機能・メリットを紹介

6-2. 休日出勤日に近い日にちでの取得を促す

代休が未消化のまま累積されていくと、人件費が増加するだけでなく、社員の健康上の問題や労務管理の煩雑化など、さまざまなデメリットが生じます。就業規則上では数カ月単位で取得期限を設定してあったとしても、休日出勤日のすぐ後、できれば同一賃金計算期間内に代休を取得させるようにしましょう。そのためには、業務が忙しくて取得ができない従業員に対して部署内で業務調整をおこなったり、上司が声かけをして従業員へ代休取得の意識づけをしたりするなどの取り組みが必要です。

6-3. 代休ではなく振替休日で対応する

代休ではなく振替休日を取得させれば、法定休日の労働であっても「休日労働」の割増賃金を支払う必要がありません。また、振替休日はあらかじめ休日を決めておくため、代休のような休日の未取得が起こりづらく、労務管理の手間を省くこともできます。前もって休日出勤が決まっているのであれば、代休ではなく、振替休日で対応するようにしましょう。

代休と振替休日は賃金以外にも付与の方法や従業員が申請をおこなうタイミングが異なります。休日出勤が滅多に発生しないため、細かな違いについてしっかりと理解できているか不安だという方に向けて、当サイトでは「休日・休暇ルールBOOK|割増賃金の計算など休日労働への対応も解説!」を無料でお配りしています。代休や振休の運用について、間違えやすい割増賃金の計算方法や注意するべきポイントについても解説しているため、休日出勤に対して適切な対応をしたい方は、こちらから「休日・休暇ルールBOOK」をダウンロードして、ご確認ください。

7. 労務の適正管理のために代休の取得を促そう

代休の有効期間は法律に基づくと2年です。しかし、就業規則で代休を規定する場合、会社側で有効期間を決めることができます。代休を取得させないと「従業員の健康面が危ぶまれる」「人件費のコストが上昇する」といったリスクが生じます。

そのため、普段から代休取得を促す取り組みが必要です。とはいえ、従業員数が多ければ、代休管理も大変な作業となります。代休を効率よく管理していくためにも、勤務管理システムの導入をおすすめします。

人事担当者の皆さまは、労働基準法における休日・休暇のルールを詳細に理解していますか?

従業員に休日労働をさせた場合、代休や振休はどのように取得させれば良いのか、割増賃金の計算はどのようにおこなうのかなど、休日労働に関して発生する対応は案外複雑です。

そこで当サイトでは、労働基準法にて定められている内容をもとに、振休や代休など休日を取得させる際のルールを徹底解説した資料を無料で配布しております。

「休日出勤させた際の対応を知りたい」「代休・振休の付与ルールを確認したい」という人事担当者の方は「【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK」をぜひご一読ください。