休日出勤を命じた際に、給与計算で気を付けなければならないのが割増賃金についてです。

労働基準法において、休日出勤などの労働をおこなった場合は、一定の率を乗じた割増賃金の支払いを義務付けており、違反すると罰則の対象となるため注意が必要です。

今回は、休日出勤で割増賃金となるケースとそうでないケースについて、それぞれ詳しく解説します。

従業員に休日労働をさせた場合、割増賃金の計算はどのようにおこなうのか、残業扱いになるのかなど、休日労働に対して発生する割増賃金の計算は大変複雑です。

そこで当サイトでは、労働基準法にて定められている内容をもとに、休日出勤の割増賃金計算について徹底解説した資料を無料で配布しております。

「休日出勤の割増賃金計算が不安」「残業手当になるのか、休日手当になるのか分からない」という人事担当者の方は「【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK」をぜひご一読ください。

目次

1. 休日出勤の定義

そもそも休日出勤とは文字通り休日に出勤することです。

そもそも休日出勤とは文字通り休日に出勤することです。

ただし、休日には会社ごとに決められた所定休日(法定外休日)と法定休日があり、どちらであるかによって割増賃金の扱いが異なります。法定休日は労働基準法によって週1日もしくは4週間に4日必ず取得させなければいけない休日と定められています。労働基準法上で「休日労働」は法定休日に労働させることを指しています。所定休日に発生した労働は休日労働にはあたりません。

「休日労働」と休日出勤の違いを理解し、混同しないように注意しましょう。休日労働と休日出勤の違いは次章の割増賃金に関係しています。

関連記事:休日出勤の定義|支給すべき賃金やルールについて詳しく解説

2. 休日出勤で割増賃金が必要になるケース

休日出勤させたからといって、必ずしも休日労働に対する割増賃金支払いが必要だとは限りません。

休日手当の割増賃金支払いが必要となるのは、法定休日に出勤させた場合のみです。

その他の休日については、法定労働時間の上限を超えているか否かなど労働基準法の要件に従ってケースごとに考えていく必要があります。

それぞれの休日に出勤させた場合の割増賃金についてみていきましょう。

2-1. 法定休日に出勤した場合

法定休日に出勤をさせた場合、その日の労働時間に対し35%以上の割増率で賃金計算します。[注1]

なお、法定休日に法定労働時間はないので、法定休日に時間外労働をさせても、時間外労働の割増計算は必要ありませんが、深夜労働に対しては割増賃金が必要となります。

深夜の時間帯(22時~翌朝5時)に労働させた場合、25%以上の割増率で賃金計算するため、35%の割増率と合算して60%以上の割増率で割増賃金の計算をしなくてはいけません。

例えば、法定休日に9時~24時(1時間の休憩を含む)まで勤務したとします。

この場合、9時~22時までの休憩を除いた12時間分は休日労働の35%の割増率で賃金計算をします。

22時~24時までの2時間分は60%の割増率で計算し、それぞれ合算した賃金がこのケースでの休日手当の賃金となります。

2-2. 所定休日に出勤し、時間外労働・深夜労働が発生した場合

所定休日に出勤した場合、労働基準法上の休日労働にはあたらないため、時間外労働・深夜労働が発生している場合に割増賃金が必要となります。

時間外労働は1日8時間、週40時間を超過した場合に25%で割増賃金を支払う必要があります。週の労働時間が40時間を超えていなくても、休日出勤した1日の労働時間が8時間を超えた場合は時間外労働となりますので、注意しましょう。

深夜労働は前述の通り22時~5時までの労働をさします。この時間に休日出勤があった場合、25%の割増賃金が必要となり、時間外労働と重なった場合はあわせて50%の割増率となります。

なお、祝日に出勤した場合、企業が祝日を法定休日としているか所定休日としているかで割増賃金の発生有無が異なります。一般的に祝日は所定休日とされることが多く、その場合はここで解説した通りの扱いとなります。

2-3. 振替休日を取得させたが、時間外労働・深夜労働が発生した場合

振替休日は休日と労働日をあらかじめ入れ替える制度のことで、もともと休日である日に働かせたとしても労働日扱いとなるため、休日労働に対する割増賃金は発生しません。

ただし、休日を労働日にしたとしても、時間外労働もしくは深夜労働が発生した場合はそれぞれ割増賃金が必要となります。

2-4. 法定休日に働かせ、代休を取得させた場合

代休とは、休日出勤させた後に、休日を付与することです。

事後に休日を付与するため、休日出勤扱いとなり、必要に応じて割増賃金を支給します。

法定休日に出勤させた場合は、35%以上の割増率で一旦賃金計算をおこないます。

また、深夜時間に勤務させた場合は25%以上の割増賃金がさらに必要となります。

関連記事:休日出勤した従業員に代休を取得させるには|振替休日との違いについても解説

2-5. 代休を取得させたが、所定休日に働かせ時間外労働・深夜労働が発生した場合

所定休日に出勤させた場合に代休を取得させる場合は、休日出勤日に時間外労働や深夜労働が発生すれば、割増賃金を支払わなければなりません。それぞれ25%以上の割増率を用いて賃金を算出します。時間外労働と深夜労働が同時に発生した場合には、両者を合計した50%以上の割増率で賃金計算をおこないましょう。

3. 休日出勤が割増賃金にならないケース

休日出勤が法定外休日や振替休日に該当する場合は、割増賃金の支給は必要ありません。

休日出勤が法定外休日や振替休日に該当する場合は、割増賃金の支給は必要ありません。

ただし、深夜残業など別の割増賃金が必要となる場合があるので、注意が必要です。

3-1. 法定外休日(所定休日)に出勤し、時間外労働・深夜労働が発生しなかった場合

法定外休日(所定休日)は、法定休日以外に企業が独自で設定している休日を指します。

法定休日は週に1日定めなければならない休日のため、土曜日と日曜日を休みにしている場合、片方は企業が独自で設けている法定外休日(所定休日)となります。

法定外休日は法律で定められた休日ではないため、休日労働に対する割増賃金は不要です。

ただし、法定外休日の割増賃金は労働日と同じ扱いになるため、1日8時間もしくは週40時間の法定労働時間を超えた場合は、時間外労働に対して25%の割増賃金が必要です。

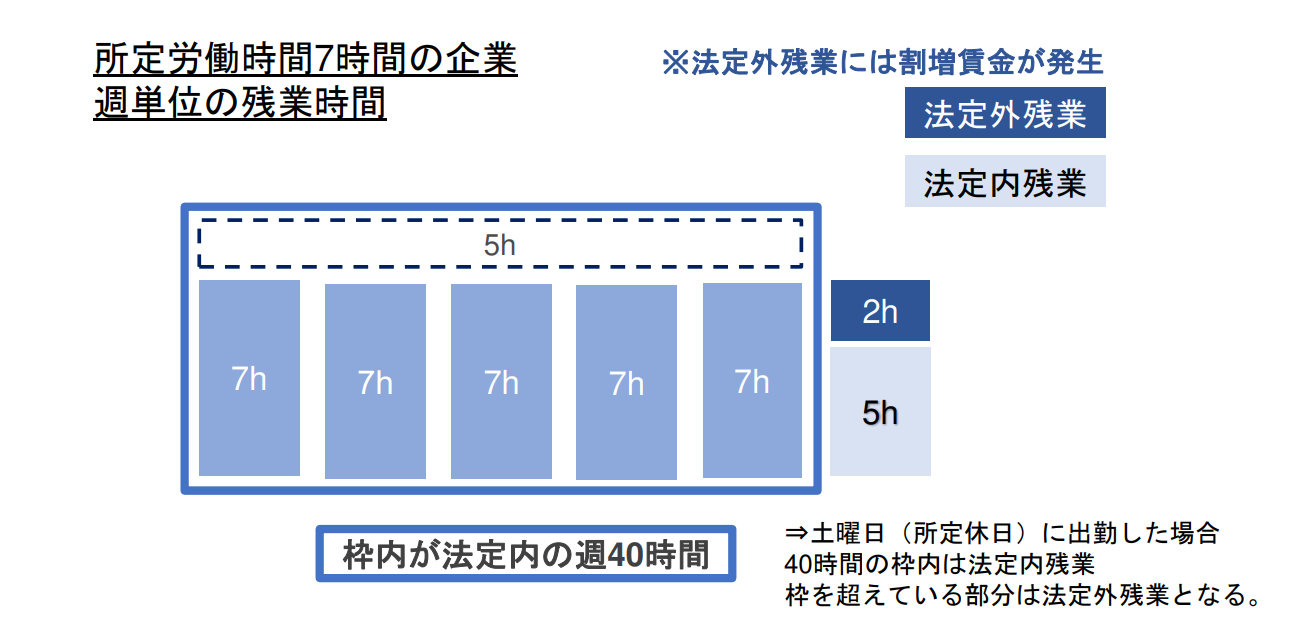

例えば、1日の所定労働時間が7時間、週休2日制(土曜・日曜)の会社のケースでみてみましょう。

この場合、平日の労働時間は合計35時間であるため、所定休日に出勤したとしても、労働時間が5時間以内であれば法定労働時間内であるため、割増賃金は発生しません。

なお、法定労働時間内であったとしても、深夜労働が発生した場合は深夜労働に対する割増賃金が発生します。したがって、所定休日に労働したものの、法定労働時間を超えない、かつ22時~5時までの労働でない場合は、休日出勤をしても割増賃金が発生しません。

関連記事:休日出勤が残業になる場合とは?計算方法とあわせて解説

3-2. 振替休日を定めており、労働日に時間外労働・深夜労働が発生しなかった場合

振替休日は事前に休日と労働日の入れ替えをするため、もともと法定休日であったとしても労働日の扱いとなり、休日労働に対する割増賃金は支給する必要がありません。

ただし、振替休日を適用して元々の休日を労働日としても、時間外労働や深夜労働が発生した場合には、通常と同じく割増賃金が発生するので、注意が必要です。

そのため、振替休日を取得させ、入れ替えた労働日でも時間外労働・深夜労働が発生しなかった場合、割増賃金が発生しません。

このように休日出勤に関する割増賃金の取り扱いは非常に複雑であるため、割増率や条件をもっと詳しく知りたいという方は当サイトが無料でお配りしている「休日・休暇ルールBOOK|割増賃金の計算など休日労働への対応も解説!」をご覧ください。各種休日、休暇の定義や、付与する際の注意点等や、割増賃金計算の割増率の規定について、わかりやすく解説しています。

休日出勤に対する適切な割増賃金対応を確認したい方は、「休日・休暇ルールBOOK」をこちらから無料でダウンロードしてご活用ください。

3-3. 休日出勤した労働者が管理監督者である場合

休日出勤や時間外労働の割増賃金は、すべての労働者に対して支払われるものではありません。

労働基準法第41条では、管理監督者に関しては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しないと定めています。

つまり、管理監督者が休日出勤や時間外労働をおこなっても、割増賃金の対象外になるということになるのです(深夜労働に対する割増賃金は支払い対象)。

しかし、ここで注意したいのが、部長や工場長といった肩書だけで、労働基準法でいう管理監督者であると判断できないことです。

労働基準法上での「管理監督者」は、職務内容、責任と権限、勤務態様、賃金などをもって総合的に判断されるものとされています。

そのため、社内で管理職としての肩書があっても、労働基準法上の管理監督者であるとみなされない場合は、休日出勤や時間外労働の割増賃金を支払わなくてはいけません。

3-4. 裁量労働制・みなし労働時間制を適用している場合

裁量労働制・みなし労働時間制とは、実際に働いた時間に関係なく、一定の時間働いたとみなす制度です。

例えば、みなし時間7時間の場合、5時間働いた日の翌日に10時間働いても、両日ともに7時間労働したとしてみなされることになります。

裁量労働制・みなし労働時間制を取り入れている会社の場合、前述した通り、仮に1日10時間働いたとしても、一定の時間以上はみなされないため、時間外労働の割増賃金は適用されません。

しかし、みなし時間を9時間と定めていた場合は、法定労働時間の条件「1日8時間」を超えるので、1時間分に対し25%以上の割増賃金を考慮してあらかじめ給与に含める必要があります。

また、休日労働や深夜労働した場合についても、割増賃金が必要となるので注意しましょう。

4. 割増賃金の計算方法

割増賃金を計算するにはいくつかの手順があります。本章では、割増賃金の計算方法を計算式とあわせて紹介します。

割増賃金を計算するにはいくつかの手順があります。本章では、割増賃金の計算方法を計算式とあわせて紹介します。

4-1. 基礎賃金を算出する

割増賃金を算出する際にまず求めなければならないのが、1時間あたりの基礎となる賃金です。基礎賃金1時間分の求め方は「1ヵ月の給与総額÷月平均所定労働時間」です。月平均所定労働時間の求め方は「(365日-1年間の休日合計日数)×1日の所定労働時間÷12ヵ月」です。給与総額は全員に支給される手当などは含みますが、個人的な事情がかかわる手当は基礎賃金に含みません。例えば、以下のような手当は基礎賃金から除外できます。

- 家族手当

- 通勤手当

- 別居手当

- 子女教育手当

- 住宅手当

- 状況に応じた臨時的な賃金

- 1ヶ月以上の期間ごとに支払う賃金

ただし、このような手当でも、全従業員に一律で支給されている手当などは基礎賃金に含みます。

基礎賃金に含むべき賃金、含まない賃金を分類して給与計算の際にはミスに注意しましょう。

4-2. 休日労働、時間外労働、深夜労働が発生した時間をそれぞれ求める

基礎賃金が算出できたら、休日労働、時間外労働、深夜労働が発生した時間をそれぞれ求めましょう。休日労働と深夜労働、時間外労働と深夜労働が被っていれば、被っている時間も算出しましょう。

- 休日労働のみが発生した時間数(深夜労働との被りなし)→割増賃金率35%以上

- 休日労働と深夜労働が被った時間数→割増賃金率60%以上

- 時間外労働の時間のみが発生した時間(深夜労働との被りなし)→割増賃金率25%以上

- 時間外労働と深夜労働の被った時間数→割増賃金率50%以上

- 深夜労働が単体で発生した時間数(時間外労働や休日労働と被りなし)→割増賃金率25%以上

以上の5つを求めましょう。

5つに分類した理由は割増賃金率がそれぞれ異なるからです。それぞれ分けて算出しなければ、何時間の労働に何%の割増率がかけられるのかがわかりません。被っている部分とそうでない時間数をそれぞれ明確にしましょう。

4-3. 割増率をかける

割増賃金が発生する時間数をそれぞれ求めたら、1時間あたりの基礎賃金に時間数と割増賃金率をかけましょう。割増率が35%の場合1.35をかけることで支給すべき賃金が算出できます。

(例)1時間あたりの基礎賃金が1,500円で1ヵ月に休日労働が10時間、うち深夜労働が2時間発生した場合

①休日労働のみが発生した割増賃金の計算

基礎賃金×時間数×割増率=支給すべき割増賃金

1,500×(10-2)×1.35=16,200

②深夜労働と休日労働が被った割増賃金の計算

1,500×2×1.6=4,800

①+②=21,000

この場合、21,000円がこの月に支給すべき賃金となります。

割増率ごとに分けて計算することがポイントです。給与計算は誤ると従業員からの不満につながりやすいため、細かなミスに注意して適切に計算しましょう。

5. 休日出勤の代休なしは違法?

休日出勤後に代休を与えないこと自体は、法律違反ではありません。代休は労働契約や就業規則によって定められたものであり、会社はこれに従って運用します。

ただし、代休に関する規定がある場合、従業員に代休を取得させない行為や、有給休暇を拒否して代休扱いにすることは違法となる可能性があります。そのため、就業規則や労働基準法に基づき、従業員には適切な休日を確保することが求められます。

6. 休日出勤の割増賃金が必要なケースについてしっかり押さえておこう

休日出勤で割増賃金の支給が必要となるケースは、法定休日に勤務させた場合です。

この場合は休日労働の割増賃金を支給しなくてはいけません。

他の休日でも、法定労働時間の上限を超えている場合は、時間外労働の割増賃金が必要となります。

また、深夜に勤務が及んだ場合は、深夜の割増賃金が別途必要となりますので、合わせて覚えておきましょう。

休日出勤の賃金計算を正しく行うには、割増賃金が必要なケースと不要なケースについてしっかり把握しておくことが大切です。

[注1]厚生労働省|しっかりマスター労働基準法「割増賃金編」