パートタイマーの雇用契約書がないのは違法ではありませんが、トラブルの発生リスクが高まります。この記事では、パートタイム労働者の雇用契約書の書き方や記載事項のポイントをわかりやすく解説します。また、パートタイマーを雇う場合の社会保険や扶養、退職、解雇、雇止めなどに関する注意点についても紹介します。

「雇用契約手続きマニュアル」無料配布中!

従業員を雇い入れる際は、雇用(労働)契約を締結し、労働条件通知書を交付する必要がありますが、法規定に沿って正しく進めなくてはなりません。

当サイトでは、雇用契約の手順や労働条件通知書に必要な項目などをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しておりますので、「雇用契約のルールをいつでも確認できるようにしたい」「適切に雇用契約の対応を進めたい」という方は、是非こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. パートタイマーに雇用契約書の作成は必要?

正社員だけでなく、パートタイマーも雇用する場合、雇用契約書が必要か迷われる人もいるかもしれません。ここでは、パートタイマーとは何か説明したうえで、パートタイム労働者にも雇用契約書を交わすべきかどうか詳しく紹介します。

1-1. パートタイマーとは?

パートタイマー(パートタイム労働者)とは、短時間労働者を意味し、1週間の所定労働時間が同一の事業所で雇われている通常の労働者より短い労働者を指します。「パート」「アルバイト」「バイト」「準社員」など呼び名が異なる場合でも、この要件を満たせば、パートタイマーと同じ扱いがされることになります。なお、パートタイマーなどの短時間労働者は、労働基準法だけでなく、

1-2. パートタイム労働者と契約社員の違い

契約社員とは、雇用期間が定められている有期労働契約を結ぶ労働者のことです。パートタイム労働者は、短時間労働者となりますが、無期と有期のどちらの契約を結ぶこともできます。つまり、期間の定めがあるパートタイマーは、契約社員にもなります。一方、所定労働時間が短い契約社員は、パートタイム労働者として扱われることもあります。

このように、パートタイム労働者と契約社員の定義を正しく理解することが大切です。なお、パートタイム・有期雇用労働法は、短時間労働者だけでなく、有期雇用労働者も対象になります。そのため、パートタイマーだけでなく、通常の従業員と同様の所定労働時間が採用されている契約社員もパートタイム労働法の適用対象となります。

(目的)

第一条 この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

1-3. 雇用契約書とは?

雇用契約書とは、使用者と労働者の間で労働条件に関して合意があったことを証明するための契約書を指します。雇用契約書は2部作成し、1部を会社で保管し、もう1部を労働者に交付するのが一般的です。

雇用契約書と似た書類に「労働条件通知書」があります。労働条件通知書とは、会社側から労働者に労働条件を明示するために交付される書類のことです。労働条件通知書は、雇用契約書と異なり、労働基準法第15条によって作成が義務付けられた書類であり、交付しなければ違法になるので注意しましょう。

(労働条件の明示)

第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。(省略)

1-4. パートタイム労働者に雇用契約書がないのは違法?

雇用契約書は法律で交付が義務付けられている書類でないため、パートタイム労働者に雇用契約書を交付しなくても違法になりません。ただし、労働条件通知書をパートタイム労働者に交付しないのは違法です。

また、雇用契約は口約束などの口頭でも成立させることができます。そのため、労働条件通知書を発行し、口頭で雇用契約を結べば法律的に問題ありません。しかし、労働条件通知書だけでは、労働条件を明示できても、それに労働者から合意が得られたことを証明できません。

雇用契約書を交付しない場合、後から「言った、言っていない」という労働条件のトラブルが生じたときに、会社側が不利になる恐れがあります。雇用契約書を交付することで、労使双方で労働条件に合意があったことを証拠として残すことが可能です。労働条件に関するトラブルを未然に防ぐためにも、労働条件通知書だけでなく、雇用契約書も交付するようにしましょう。

関連記事:雇用契約書とは?労働条件通知書との違いや雛形などの書き方について徹底解説

2. パートタイマーの雇用契約書に記載すべき内容

雇用契約書は法的に交付が義務付けられた書類でないので、明確に記載事項も決まっていません。しかし、労働条件通知書には、法律で記載事項が定められています。そのため、雇用契約書にも、労働条件通知書で定められた記載事項を書き記すことが推奨されます。ここでは、労働条件通知書に記載すべき事項と、雇用契約書に記載が必要になる事項について詳しく紹介します。

2-1. 雇用期間・契約の更新有無

雇用期間がある場合は、明示しておきましょう。期間の定めがない場合は、その旨を記載します。

契約の更新については、その有無や判断基準などを記載しましょう。判断基準としては、パートタイム労働者のスキルや勤務態度などが挙げられます。基準を明示しておくことで双方が納得して働ける環境を提供することが可能です。

2-2. 試用期間の有無

試用期間の有無についても記載します。試用期間中の労働条件について特記すべき内容がある場合は、わかりやすく記載しておきましょう。なお、雇用契約書にきちんと明記すれば、試用期間中の賃金を本採用後よりも低く設定することもできます。

関連記事:試用期間とは?設定する際の注意点やよくある質問・トラブルを紹介

2-3. 勤務場所

勤務場所については、配属が予定されている場所でも問題ありません。ただし、変更の可能性がある場合は、その旨を記載しておくことが大切です。

2-4. 仕事内容

仕事内容を具体的に記載します。パートタイム労働者の業務内容を明確に伝えられるため、労使間のトラブル防止につながります。勤務場所と同様、変更の可能性がある場合は、その旨を記載しておくことが必要です。

2-5. 始業時刻・終業時刻と休憩時間

始業時刻と終業時刻を明記しましょう。シフト制の場合、どのようなパターンがあるかも明示することが大切です。また、所定労働時間を超える労働の有無についても記載しておく必要があります。休憩時間については、労働基準法で定められた通りに付与しなければなりません。

2-6. 休日・休暇

土日や年末年始の休日について記載しましょう。パートタイム労働者に対しても法定休日を設けなければなりません。また、年次有給休暇や、会社が独自に設けている休暇についての記載も必要です。

2-7. 賃金規程

賃金規程は、労使間のトラブルが発生しやすい部分です。賃金の決定方法や計算方法、支払方法などを明記しておきましょう。締切りや支給時期についても明記しておくことが重要です。複雑な規定をしている場合、「詳細は、就業規則第〇条~第〇条」などと記載することもできます。

2-8. 退職

退職については、解雇事由を含めて細かく記載することが大切です。自己都合で退職する場合、いつまでに申し出るべきか、退職届は必要かなど、手続き方法も具体的に記載しておくと、未然に退職に関するトラブルを防止することができます。

2-9. 署名捺印欄

雇用契約書には、労使双方が合意したことを証明するため、署名捺印欄を必ず設けましょう。なお、署名もしくは押印のどちらかがあれば、雇用契約書は有効とされます。

2-10. その他の事項(相対的記載事項)

その他にも、次のような定めを会社で設けている場合、明記が必要になります。

- 昇給について

- 退職手当に関する具体的な定め

- 臨時に支払われる賃金(賞与やボーナスなど)について

- 最低賃金額について

- 労働者に負担させるべき食費や作業用品などについて

- 安全衛生について

- 職業訓練について

- 災害補償・業務外傷病扶助について

- 表彰・制裁について

- 休職について

これらの事項(相対的記載事項)は、口頭で伝えても問題ないとされています。しかし、後のトラブルを防止するためにも、労働条件通知書や雇用契約書にきちんと含めておきましょう。

2-11. パートタイム労働法で定められている事項

パートタイマーは短時間労働者に該当します。そのため、パートタイム労働法第6条に則り、次の記載事項も含める必要があります。

- 退職金の有無

- 昇給の有無

- 賞与支給の有無

- 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項の相談窓口

このように、パートタイム労働者は正社員と記載事項が変わってくるため注意しましょう。

(労働条件に関する文書の交付等)

第六条 事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるものを文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。(省略)

2-12. 2024年4月からの労働条件明示ルールの変更

2024年4月から労働条件明示ルールが変更されたため、次の項目も記載事項に含める必要があります。

- 就業場所の変更の範囲

- 従事すべき業務の変更の範囲

- 更新上限の有無と内容(※有期労働契約者のみ)

- 無期転換申込機会と無期転換後の労働条件(※有期労働契約者のみ)

就業場所や業務の変更範囲を記載していない場合、転勤や異動などの配置転換が無効になる可能性もあります。また、有期パートタイマーには、更新上限や無期転換ルールも記載しなければならないので注意しましょう。

2-13. 雇用契約書のテンプレートを活用するとスムーズに作成できる!

パートタイマーの雇用契約書をゼロから作成しようとする場合、さまざまな記載事項を含めなければならず、抜けや漏れが発生し、トラブルを生む雇用契約書を作成してしまう恐れがあります。そのため、インターネット上にある雇用契約書のテンプレートを活用し、自社のニーズに応じてカスタマイズすることで、スムーズに雇用契約書を作成することが可能です。なお。パートタイム労働者の労働条件通知書のテンプレートは、厚生労働省のホームページで公開されているのでぜひ活用してみましょう。

関連記事:雇用契約書の書き方とは?記載すべき事項やパート・アルバイトのケースも紹介

3. パートタイマーの雇用契約書を交付する際のポイント

パートタイム労働者の雇用契約書を交付する際にはいくつかの注意点があります。ここでは、パートタイマーの雇用契約書を交付する際のポイントについて詳しく紹介します。

3-1. 契約期間を無期にするか有期にするか決める

パートタイマーは期間の定めがある有期労働契約を結ばなければならないと勘違いされている人も少なくないです。パートタイム労働者であっても、期間の定めがない無期労働契約を締結することもできます。パートタイマーを雇う場合、契約期間を無期と有期のどちらにするのか明確にし、雇用契約書に明記することが大切です。

3-2. 雇用契約書と労働条件通知書は兼用できる

雇用契約書と労働条件通知書は役割が異なりますが、内容があまり変わらないこともよくあります。その場合、雇用契約書と労働条件通知書を「労働条件通知書兼雇用契約書」として一つの書類にまとめることが可能です。労働条件通知書兼雇用契約書を交付することで、事務手続きの負担を減らすことができます。ただし、労働条件通知書兼雇用契約書を発行する場合、労働条件通知書の記載すべき事項と雇用契約書に必要な署名捺印欄を設けなければならないので注意が必要です。

3-3. パートタイム労働者の雇用契約書も電子化できる

雇用契約書は、正社員やパートタイマーなど、雇用形態に関係なく、電子化して交付することができます。また、2019年4月から労働条件通知書の電子化も解禁されました。そのため、労働条件通知書兼雇用契約書も電子化して交付することが可能です。

ただし、雇用契約書や労働条件通知書兼雇用契約書を電子化する場合、電子帳簿保存法の要件を満たさなければ、契約書として有効とみなされない恐れがあります。また、労働条件通知書や労働条件通知書兼雇用契約書には、労働基準法施行規則第5条で定められた次のいずれもの要件を満たさなければ、電子交付が認められません。

- 労働者が電子交付を希望している

- 受信者を特定して交付する(第三者に閲覧されないようにする)

- 電子交付された文書を出力して書面を作成できる

このように、雇用契約書や労働条件通知書を電子化する場合、法律の要件をきちんと確認し、パートタイム労働者の同意を得たうえで電子交付するようにしましょう。

(省略)ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。

一 ファクシミリを利用してする送信の方法

二 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

3-4. 労働基準法や就業規則に満たない労働条件は無効になる

労働基準法第13条、労働契約法第12条に則り、労働基準法や就業規則の基準に満たない労働契約を結んだ場合、たとえ労働者の同意を得ていたとしても、その部分は無効になり、法律や就業規則の内容が優先して適用されることになります。

たとえば、「パートタイム労働者は労働時間が短いため、時間外労働が発生しても割増賃金を支給しない」と雇用契約書で定めたとしても、労働基準法違反になるため、時間外労働が生じたら当該パートタイマーに対して、割増賃金を上乗せして給与を支給しなければなりません。このように、雇用契約書を作成する際は、労働基準法や就業規則をチェックしながら作成しましょう。

(この法律違反の契約)

第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

(就業規則違反の労働契約)

第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

3-5. 労働条件と実態が相違する場合の罰則

雇用契約書に記載された労働条件と実態が相違する場合、労働基準法第15条により、労働者は即時に労働契約を解除することができます。また、パートタイマーであっても、業務に就くため引っ越しなどをおこなっていた場合、帰郷するための旅費も会社側が負担しなければならない可能性があります。さらに、雇用契約に違反したことで、労働基準法に違反した場合、懲役や罰金などのペナルティが課せられる恐れもあるので注意が必要です。

② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

関連記事:雇用契約に違反すると罰則がある!違反やトラブルを回避するためにできることを解説

4. 有期パートタイム労働者の雇用契約書を作成する際の注意点

パートタイマーと期間の定めがある雇用契約を結ぶ場合、雇用契約書の作成方法にいくつか気を付けるべき点があります。ここでは、有期パートタイム労働者の雇用契約書を作成する際の注意点について詳しく紹介します。

4-1. 契約期間の上限を遵守する

労働基準法第14条により、有期労働契約を結ぶ場合、契約期間の上限は原則として3年と定められています。ただし、高度な専門的知識が必要となる業務に就く労働者や60歳以上の労働者と期間の定めがある雇用契約を締結する場合、契約期間は5年が上限になります。

また、有期の建設工事など、事業完遂に必要な期間が定められている業務に就く場合、その期間を上限として契約期間を設定することが可能です。このように、有期パートタイム労働者を雇用する場合は、契約期間の上限に注意しましょう。

(契約期間等)

第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。

一 専門的な知識、技術又は経験であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)(省略)

関連記事:雇用契約期間とは?契約する期間や書類の保存方法についても解説

4-2. 更新の上限の有無とその内容を記載する

パートタイマーと有期労働契約を結ぶ場合、更新の上限とその内容をきちんと明記することが大切です。たとえば、「更新回数の上限は5回」などと記載します。また、雇止め告示第1条により、更新上限を新しく設定する場合や、短縮する場合、その理由について労働者にきちんと周知しなければならないので注意しましょう。

(有期労働契約の変更等に際して更新上限を定める場合等の理由の説明)

第一条 使用者は、期間の定めのある労働契約の締結後、当該有期労働契約の変更又は更新に際して、通算契約期間又は有期労働契約の更新回数について、上限を定め、又はこれを引き下げようとするときは、あらかじめ、その理由を労働者に説明しなければならない。

4-3. 雇止めする場合は予告が必要

雇止め告示第2条により、次のような有期契約労働者を雇止めする場合、30日以上前に雇止めをおこなう必要があります。

- 有期労働契約が3回以上更新されている

- 有期契約労働者で1年以上超えて勤務している

また、雇止め告示第3条により、当該労働者の有期労働契約を更新しなかった場合で、その理由について請求があったとき、会社側には速やかに雇止め理由を明示する義務があります。雇止め予告や雇止め理由の明示は、法律で定められているわけではありませんが、労働者が安心して継続的に働けるよう遵守することが大切です。なお、有期労働契約を更新することが合理的だと認められる理由があれば、雇止めが無効になり、前回と同一の条件で継続して雇用契約を更新しなければならないケースもあるため注意が必要です。

(雇止めの予告)

第二条 使用者は、有期労働契約(当該契約を三回以上更新し、又は雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第二項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の三十日前までに、その予告をしなければならない。

(雇止めの理由の明示)

第三条 前条の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。

2 有期労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。

関連記事:雇用契約を更新しない場合に必要な通知とは?「会社都合」「自己都合」についても解説

4-4. 更新する場合は契約期間に配慮する

雇止め告示第4条により、次のいずれもの要件を満たす有期契約労働者の雇用契約を更新する場合、契約の状況や労働者の希望を考慮して、契約期間を長くできるよう配慮することが求められます。

- 有期労働契約を1回以上更新している

- 1年を超えて継続勤務している

雇用契約の更新をおこなう場合、余裕を持って手続きできるよう、1カ月以上前に更新手続きをしましょう。また、パートタイム労働者の希望を聞き取るため、面談などの場を設けてヒアリングをおこなうことも大切です。

(契約期間についての配慮)

第四条 使用者は、有期労働契約(当該契約を一回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。

4-5. 無期転換ルールに気を付ける

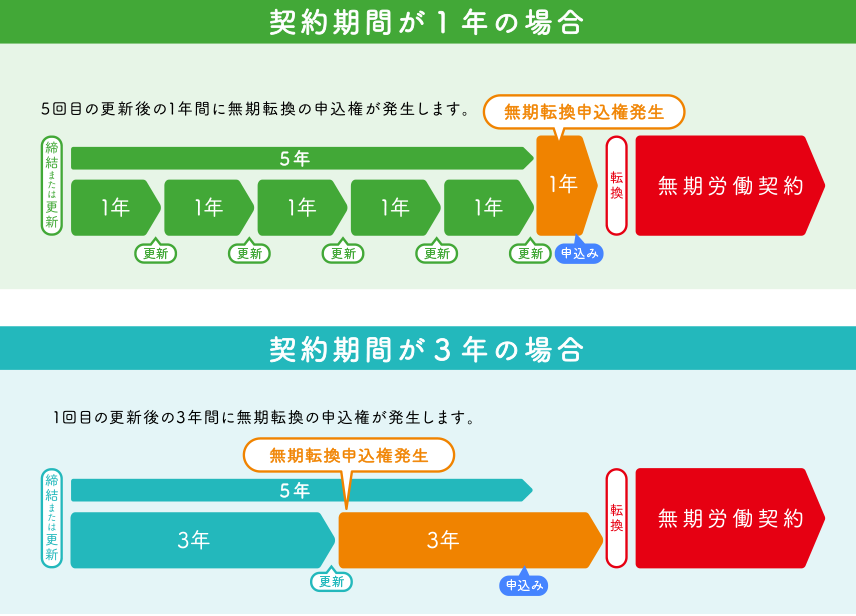

パートタイム労働者と期間の定めがある雇用契約を結ぶ場合、無期転換申込権が発生する更新タイミングごとに、無期転換の申し込みができる旨とその際の労働条件を明示しなければなりません。たとえば、3年ごとに有期雇用契約を更新する場合、1回目の契約更新タイミングで無期転換申込権が生じます。また、雇止め告示第5条に則り、無期転換後の労働条件は、他の労働者との均衡を考慮したうえでを決定し、それについて説明する場も設けましょう。

(無期転換後の労働条件に関する説明)

第五条 使用者は、労働基準法第十五条第一項の規定により、労働者に対して労働基準法施行規則第五条第五項に規定する事項を明示する場合においては、当該事項(同条第一項各号に掲げるものを除く。)に関する定めをするに当たって労働契約法第三条第二項の規定の趣旨を踏まえて就業の実態に応じて均衡を考慮した事項について、当該労働者に説明するよう努めなければならない。

5. パートタイマーの雇用契約書に関連して押さえておきたいポイント

パートタイム労働者を雇う場合、雇用契約書以外にも注意点が数多くあります。ここでは、パートタイマーの雇用契約書に関連して押さえておきたいポイントについて詳しく紹介します。

5-1. 社会保険の加入義務

パートタイム労働者であっても、適用事業所に該当し、次の要件を満たしている場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入させる必要があります。

- 従業員数51人以上の組織で働いている

- 週の所定労働時間が20時間以上

- 賃金が月額8.8万円以上

- 2か月を超えて雇用される見込みがある

- 学生ない

雇用期間や学生などの条件には例外もあるため、パートタイム労働者の属性を正しくチェックし、社会保険に加入させるべきか検討しましょう。また、雇用保険の加入要件もあわせて確認しておくことが大切です。

関連記事:社会保険の加入条件は?保険の種類ごとに条件を詳しく紹介

5-2. 扶養の要件

パートタイマーとして働く場合、社会保険の加入要件を満たした場合、扶養から外れて自分で社会保険に加入する必要があります。また、社会保険の加入要件を満たさない場合でも、年収130万円以上となる見込みがある場合、扶養から外れて、自分で国民健康保険や国民年金保険に加入しなければなりません。このように、パートタイム労働者を雇用する場合、扶養に入っているかどうかも確認したうえで、労働条件について交渉するようにしましょう。

関連記事:社会保険の扶養を外れる条件やタイミング、手続きの方法をわかりやすく解説!

5-3. 同一労働同一賃金

パートタイム労働法第9条に則り、「同一労働同一賃金」の観点から、パートタイマーと正社員の間に不当な格差が生じていないかを確認することが大切です。正社員とパートタイム労働者で不適切に待遇が違うことや、優先順位を決めることなどは禁止されています。正社員の雇用契約書には手当や昇給についての記載があるのに、パートタイム労働者にはこれらの項目がないことが判明した場合、同一労働同一賃金の観点からトラブルに発展する可能性もあるので注意しましょう。

(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止)

第九条 事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるものについては、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。

5-4. 有給休暇の付与義務

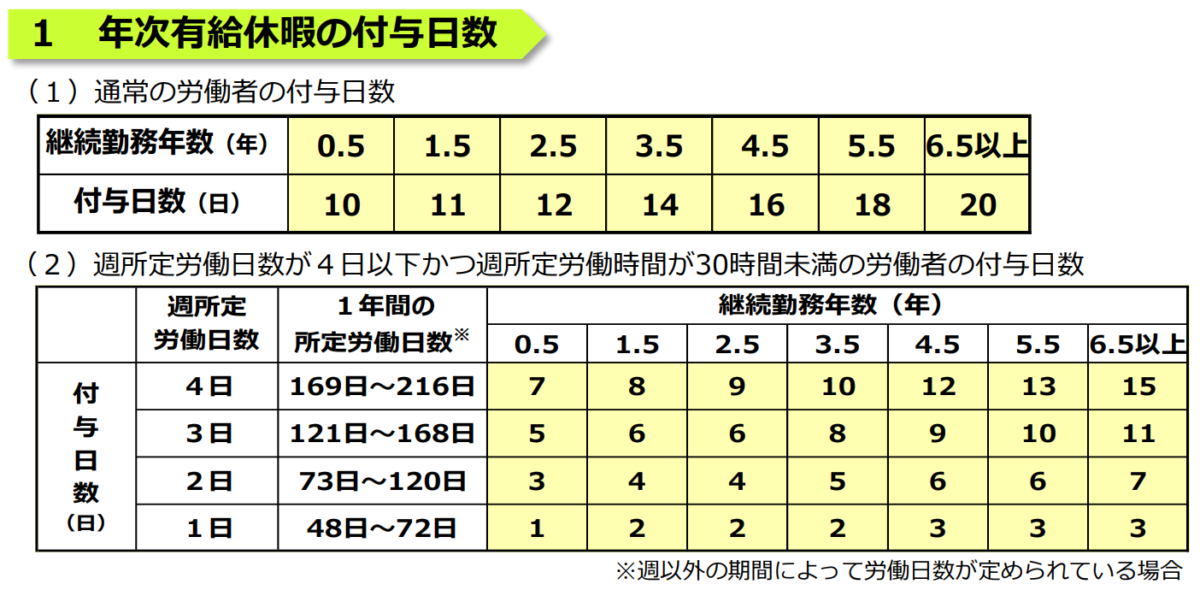

正社員だけでなく、パートタイム労働者に対しても、次のいずれもの要件を満たした場合、年次有給休暇を付与する義務があります。

- 雇用された日から6カ月以上継続勤務している

- すべての労働日のうち80%以上出勤している

ただし、パートタイマーは、通常の労働者と異なり、継続勤続年数だけでなく、所定労働日数も加味して付与すべき有給休暇の日数が定められています。パートタイム労働者には、法律で定められた最低日数以上の有給休暇を付与しましょう。

5-5. 最低賃金

パートタイマーに対しても、最低賃金以上の給与を支払わなければなりません。雇用契約書で最低賃金以下の定めをした場合、無効になり、最低賃金法の規定が適用されます。なお、最低賃金には、地域別最低賃金や特定最低賃金があるように、地域や事業によって異なるケースがあります。また、毎年更新される可能性もあるので、最新の情報をきちんと収集するようにしましょう。

(最低賃金の効力)

第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。(省略)

6. パートタイマーの雇用契約書に関するよくある質問

ここでは、パートタイマーの雇用契約書に関するよくある質問への回答を紹介します。

6-1. パートタイム労働者の試用期間でも雇用契約書は必要?

試用期間でも雇用契約は成立するため、雇用契約書を作成しておきましょう。試用期間中の労働条件や、試用期間が終了したあとの業務内容について明示しておくことで、トラブル発生を防ぐことが可能です。

6-2. パートタイム労働者の契約更新の際に労働条件を変更できる?

雇用契約は、労働契約法第6条に則り、労働条件に対して労使双方が合意することで成立します。そのため、パートタイマーの契約更新の際に、労働者の同意があれば、労働条件を変更することが可能です。また、パートタイマーの雇用途中であっても、労働契約法第7条により、労働者から同意を得られれば、労働条件の変更ができます。

(労働契約の成立)

第六条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。

(労働契約の内容の変更)

第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

6-3. パートタイム労働者を解雇する際は予告が不要?

パートタイマーを解雇する場合、労働基準法第20条に則り、解雇する日の30日以上前に解雇予告が必要です。30日前に解雇予告をしない場合は、不足する日数分の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません。ただし、次のような労働基準法第21条に該当する労働者に対しては、解雇の予告や解雇予告手当の支払いは不要です。

- 働いてから1カ月以内の日雇い労働者

- 契約期間が2カ月以内の有期契約労働者

- 季節的業務に従事する契約期間が4カ月以内の有期契約労働者

- 働いてから14日以内の試用期間中の労働者

このように、パートタイマーの場合、解雇予告が不要になる可能性もあります。しかし、パートタイム労働者を解雇するのであれば、労働契約法第16条に則り、正当な理由が必要です。合理的な理由もなく、パートタイマーを解雇した場合、解雇権の濫用とみなされ、解雇が無効になる恐れがあるので気を付けましょう。

(解雇の予告)

第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。(省略)

第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。

一 日日雇い入れられる者

二 二箇月以内の期間を定めて使用される者

三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者

四 試の使用期間中の者

(解雇)

第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

7. パートタイマーの雇用契約書を正しく作成しよう!

雇用契約書は、労働条件に関するトラブルを未然に防ぐため、パートタイマーにも交付することが望ましいです。雇用契約書と労働条件通知書は兼用したり、電子化したりすることもできます。ただし、パートタイム労働者の雇用契約書や労働条件通知書には、記載事項や契約期間、雇止めなどの注意点があります。この機会に法律をきちんと確認し、パートタイマーの雇用契約書も整備し直しましょう。

「雇用契約手続きマニュアル」無料配布中!

従業員を雇い入れる際は、雇用(労働)契約を締結し、労働条件通知書を交付する必要がありますが、法規定に沿って正しく進めなくてはなりません。

当サイトでは、雇用契約の手順や労働条件通知書に必要な項目などをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しておりますので、「雇用契約のルールをいつでも確認できるようにしたい」「適切に雇用契約の対応を進めたい」という方は、是非こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。