「部下のマネジメントがうまくいかない」といった悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。

マネジメントは、組織やチームが永続的に発展するために不可欠な要素です。

今、組織やチームに貢献できる人材を育てるために、マネジメントに必要な能力やスキルを身に付けることが強く求められています。

本記事では、マネジメントをするための具体的な手法や実践のポイントについて詳しく解説します。

目次

1. マネジメントとは?意味や定義を紹介

マネジメントの具体的な方法を学ぶ前に、意味や定義について確認しておきましょう。ここでは、ドラッカーによる定義やリーダーシップとの違いについて解説します。

マネジメントの具体的な方法を学ぶ前に、意味や定義について確認しておきましょう。ここでは、ドラッカーによる定義やリーダーシップとの違いについて解説します。

1-1. ドラッカーによる「マネジメント」の定義

マネジメントとは、単語としては「経営」「管理」といった意味になります。

ビジネスの世界では、アメリカの経済学者であるP.F.ドラッカーが自身の著書『マネジメント』の中で、「組織に成果をあげさせるための道具、機能、機関」と定義づけています。ドラッカーは経済学者として活躍し、経済に関する著書を多く残しました。そのため、ドラッカーが提唱した「マネジメント」の定義が一般的に受け入れられていきました。

現代風にわかりやすく「マネジメント」を説明すると、「組織におけるヒト・モノ・カネ・情報などの経営資源を効果的に活用することで、組織の成果を最大化し、組織の目標達成に向かうこと」となります。

1-2. 「マネージャー」と「リーダー」の違い

マネージャーとは、マネジメントを実行する人のことです。P.F.ドラッガーの定義によると「組織の成果に責任を持つ者」とされており、具体的には、組織作りや部下の管理から育成に至るまで、組織の成果を最大化させるための責任を持つ存在を表します。

それに対し、リーダーとはチームの先頭で全体の方向性を示し、部下を導く存在のことです。

1-3. 「マネジメント」と「リーダーシップ」との違い

「マネジメント」と「リーダーシップ」を混同させてしまうことも多いですが、厳密には意味が少し異なっているため注意しましょう。

マネジメントは、「組織の目標達成に向けてどのように取り組むか(How)」を示すのに対して、リーダーシップは「目標達成に向けて何を取り組むのか手段(What)」を示すことになります。

目標を達成するために周囲を牽引する能力が必要とされるリーダーシップに対して、マネジメントは目標を達成するために課題を分析し、どのようにアクションすれば良いか周りに示すといった課題把握能力が求められます。

2. マネジメントの必要性

マネジメントは、組織の持続的な発展に必要不可欠です。

組織が果たすべき目標が何か把握し、それを達成するために組織運営を実施します。

組織の発展のために、その組織にいる人材に相応しい活躍の場を与えることで、発揮する成果の最大化を図ります。また、成果を最大化できるような人材に育成することも必要です。

また、組織の目標は社会全体にとって良い影響を与えるものにしなければならず、マネジメントを通して社会に貢献するために責任を持って動くことが大事です。

2-1. 今の時代におけるマネジメントの重要性

少子高齢化による労働力不足が大きな社会問題となっているなか、マネジメントの重要性はより高くなってきています。少ない人材でも成果を出せるよう、組織全体をマネジメントしていかなければなりません。単純に人材の情報を管理するような手法ではなく、それぞれの特性やスキルを把握したうえで、目標を達成できるような人員配置や人材育成を進める必要があります。

また、働き方が多様化していることもマネジメントの重要性が高まっている理由のひとつです。転職市場の活発化やリモートワークの推進など、企業を取り巻く環境は大きく変化しています。人材の流動化が進むなか、組織が生き残っていくためにはマネジメント力を強化して、組織の連携体制を構築することが重要です。

3. マネジメントの役割

マネジメントの役割は、組織の目標を設定したり、社会貢献につなげたりすることです。それぞれの役割について詳しく見ていきましょう。

マネジメントの役割は、組織の目標を設定したり、社会貢献につなげたりすることです。それぞれの役割について詳しく見ていきましょう。

3-1. 組織の目標設定

1つ目の役割は、「組織の目標設定」です。マネージャーは各組織が掲げるミッションを把握し、チームのメンバーが走りやすいように目標を設定することが必要です。

明確な目標を設定しておくことでメンバーの意識を統一しやすくなり、迷ったときの判断もしやすくなるでしょう。

3-2. 目標達成のために人材を活かす

目標を設定した後、今度は目標達成のために人材を活かしていくことが必要になります。「人材を活かす」とは、目標達成のために人材をただ働かせるという意味ではなく、各人材の能力を見極め、全員が自己実現を達成できるような場を提供するということです。

3-3. 社会貢献

「組織は社会のために存在している」という認識を強く持ち、組織での目標達成だけでなく、社会貢献につながるミッションを達成することもマネジメントの役割です。

マネージャーは、組織全体が社会のために動けているのか確認し、必要に応じてフィードバックをおこなう必要があります。

3-4. コミュニケーション活性化による生産性向上

コミュニケーションを活性化させることもマネジメントの役割のひとつです。組織の生産性を高めるためには、コミュニケーションを通して、メンバー間の意思疎通を図り、協力体制を構築することが欠かせません。マネージャーは、情報共有や課題解決がスムーズにおこなえるよう、上司と部下、メンバー同士のコミュニケーション活性化を意識しましょう。

3-5. 組織の成長を促す

マネジメントをおこなうことで組織の継続的な成長を促すことも重要です。社会の変化を的確に把握し、戦略的な計画を策定しなければ、組織として生き残っていくことはできません。組織全体が激しい変化に対応していけるよう、マネジメントを通して明確な目標を示しつつ、競争力を高めていきましょう。

4. マネジメント業務とは?具体的な内容を紹介

マネジメントの役割について説明しましたが、それでは具体的にどのように実践すれば良いのでしょうか。

そこで本章では、マネージャー(管理職)の具体的な業務の流れについて紹介します。

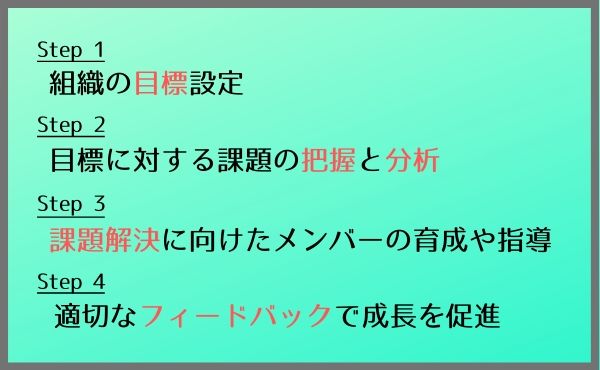

Step 1. 組織の目標設定

組織をマネジメントするのに最も重要なことは、「その組織がどのような方向に向かうのか/これから何に取り組むのか」といった具体的な目標を設定することです。

目標が曖昧だったり不明確だったりする場合は、組織の運営が安定せずに方向性がぶれやすくなります。

マネジメントを実践するうえで、最初に目標を設定するようにしましょう。

Step 2. 目標に対する課題の把握と分析

組織の目標が設定できれば、次に取り組むべきことは課題の把握と分析です。

「組織が掲げる目標と現状のギャップ(課題)がどこにあるのか」「それはどのようにすれば解決できるのか」といったことをしっかり認識する必要があります。

課題の把握や分析を適切におこなうことで、組織全体としてのマネジメントをする際の骨格作りになります。

Step 3. 課題解決に向けたメンバーの育成や指導

組織の目標を設定し、それを達成するために課題の把握や分析をおこなった後は、それを実際の行動に移していくことになります。

その際に大事なことは、「実際に行動してもらうのはメンバー(他人)である」ということです。メンバーが進むべき方向性を見失っていたり、業務をおこなうための能力がなかったりすれば、いくら素晴らしい目標でも達成は困難です。

そのため、メンバーの行動を把握して、常にサポートできる体制を整えることがマネジメントには必要とされます。

Step 4. 適切なフィードバックで成長を促進

メンバーを育成するためには、定期的なフィードバックを実施する必要があります。

適切なフィードバックによりメンバーは自身の課題を認識でき、その課題解決のために行動を起こすことができます。

組織のマネジメントにとって人材育成は重要な要素なので、フィードバックのスキルはマネジメントを実践するために必要不可欠です。

マネジメントと一口にいっても、マネージャーの階層やその業務によっても手法が異なるケースがあります。

階層別および業務別のマネジメント手法については後ほど詳しく紹介しますので、参考にしてください。

関連記事:人材育成とは?|必要なスキルやマネジメント手法について紹介

5. マネジメントをするために必要な能力・スキル

ここまではマネジメントの概要や目的および役割、マネジメント業務の内容などを紹介してきました。

次に、具体的にマネジメントを実践するために必要な能力やスキルについて説明します。

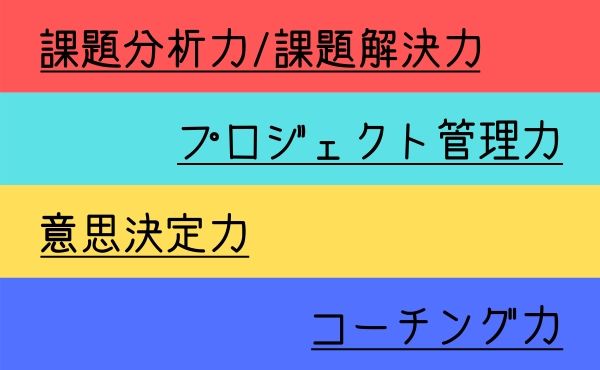

5-1. 課題分析力/課題解決力

組織の目標を達成するためには、現状どのような課題があって、どのように解決していくのかを適切に判断していかなければなりません。マネジメントするためには課題に応じた的確な指示を出す必要があり、その課題を解決する策を考えるための論理的思考力、いわゆるロジカルシンキングの能力が必須となります。

5-2. プロジェクト管理力

組織のプロジェクトを成功させるためには、ゴールまでの道筋を逆算して、計画立案、スケジュール作成、要人員調整、実行などあらゆるプロセスを最適なものにしなければなりません。

そして、それらのプロセスをゴールに辿り着くまで正しく管理することは、マネジメントを実施するためには不可欠な能力といえます。

5-3. 意思決定力

いくらプロジェクトを成功させるために正しいプロジェクト管理を実践したとしても、計画段階では想定外の出来事が発生する可能性はあります。

そのような不測の事態が発生したときは、当初の計画を修正して乗り切る対応力が必要です。また、その対応策を的確に部下に伝えることもとても重要になります。

想定外の出来事に遭遇した際に、迅速かつ適切に軌道修正するための意思決定をおこなう能力も非常に重要視されています。

5-4. コーチング力

組織が継続的に大きな目標を達成するためには、メンバーがモチベーション高く仕事に取り組み、仕事を通じて成長できる環境を構築する必要があります。

そのため、決められた目標を達成する方法や、課題を解決する方法をメンバー自らが導き出せるように、常にサポートしていく必要があります。

定期的なフィードバック面談によるコーチングを実施し、メンバーの可能性を最大限高めることも大事でしょう。

関連記事:マネジメント能力とは?|身につけたいスキルや種類、資格について解説!

6. マネジメントに向いている人の特徴

マネジメントに向いている人には、以下のような特徴があります。適性を理解したうえでマネージャーに任命すると、業務がうまく進むでしょう。

6-1. 責任感がある

マネージャーは組織全体を統括し、責任を負う立場にあります。自分の業務をしっかりとこなすのはもちろん、部下やチームメンバーの行動に関しても責任を取らなければなりません。

部下やチームメンバーがミスをした際に、責任を押しつけたり対応から逃げたりすると信頼されなくなり、組織全体のパフォーマンスが低下してしまうでしょう。マネージャーは責任感をもって業務にあたり、全員が安心して仕事をできるような環境をつくることが大切です。

6-2. 部下に作業を任せられる

部下に指示を出し、作業を任せられる人のほうがマネージャーに向いているでしょう。もちろんマネージャー自身が作業をするケースもありますが、すべて自分でこなそうとすると管理業務が滞り、全体の流れがスムーズに進まなくなります。

ある程度は部下やチームメンバーに任せ、マネージャーは全体を俯瞰的に把握するという役割分担のほうが生産性は高まるでしょう。

6-3. 自分の感情をコントロールできる

自分の感情をコントロールできることも、マネージャーに必要な資質のひとつです。マネジメント業務のなかではチームメンバーを指導する場面もありますが、感情のままに相手を怒鳴ったり暴力的な行動に出たりすると、パワハラなどの問題につながります。

組織の雰囲気が悪くなり、スムーズな連携が取れなくなる可能性もあるため、マネージャーは常に冷静な行動を取らなければなりません。

7. マネジメント能力を向上するためのポイント

それでは、マネジメント能力を向上させるためには、どのようにすればいいのでしょうか。

以下のようなマネジメントに必要な能力・スキルは、訓練しなければ身に付くことはありません。

- 課題分析力/課題解決力

- プロジェクト管理力

- 意思決定力

- コーチング力

本章では、それぞれの能力をどのように訓練すれば良いのか説明します。

7-1. 「課題分析力/課題解決力」を向上させるために

「課題分析力/課題解決力」の訓練は、まず課題の発見から始めなければなりません。

顕在化している課題だけでなく、潜在的な部分にある課題の本質を突き止める訓練をしていくことが重要です。

具体的には、課題に対して「なぜ」を5回繰り返すといった分析方法があります。

課題の本質を突き止めることができるようになれば、課題解決に向けて既存のやり方に捉われずに、従来よりも効率的で質の高い解決策を考えることができるようになるでしょう。

7-2. 「プロジェクト管理力」を向上させるために

「プロジェクト管理力」は、普段から仕事の目的と手段を明確に分けて考えることで少しずつ身に付きます。

どのような仕事であってもその目的を理解し、目的を達成するための手段として何があるか整理したうえで仕事に取り組むことは非常に大事です。

たとえば、「上司に予算案の承認を得る」という目的に対して、具体的な手段や行動はさまざまでしょう。なかには説明資料の作成にこだわってしまい、中身が十分に検討できなかったというケースも考えられます。

しかし、目的に対してどのような行動や手段に比重を置くべきか考えることができれば、核となる中身を検討することに時間をかけることができるようになります。

また、日頃から必要の有無に関わらずメンバーの仕事のスケジュールを把握する癖をつけることで、進捗管理を実際におこなうことができるようになります。

目的から逆算した計画作成や、メンバーのスケジュール管理といった身近な部分から始めていくことが大事です。

7-3. 「意思決定力」を向上させるために

組織を運営するなかでは、頻繫に予期せぬ出来事が起こることや不測の事態に陥ることがあります。

その際に、今どのような状況なのか現状を把握し、それをもとにどのように軌道修正をおこなうか決定することは、マネジメントにおいて重要です。

このような場合に対しては、自分自身の業務に対して優先順位をつける癖を養うことで、その場の状況判断をする能力や、仕事の優先事項を考える能力が向上するでしょう。

7-4. 「コーチング力」を向上させるために

コーチングとは、答えを「教える」のではなく、メンバーとの会話のなかから相手の答えを「引き出す」ことを言います。

まずは、部下の話を傾聴することから始めましょう。

そして部下の話を聞いた後、部下が答えを導き出せるようにアドバイスや質問をしていきます。

コーチング力を鍛えるには、部下が答えを導くことができるまで何度も繰り返すことが大事です。

部下が答えを導き出すことができれば、結果として部下の成長やモチベーションの向上にもつながるため、一石二鳥かもしれません。

関連記事:5分でわかる、コーチング|必要なスキルやポイント、メリット&デメリットについて、疑問を解消!

8. 階層別マネジメント手法

| 階層 | 対象 | 役割 |

| トップ マネジメント |

経営者層 | 組織全体の経営計画の立案、および事業戦略・経営戦略の検討 |

| ミドル マネジメント |

管理者層 | トップマネジメントとローアーマネジメントとの中間に位置し、それぞれの橋渡し役 |

| ローアー マネジメント |

監督者層 | 組織の現場を指揮し、上層部の示した方向性を現場に反映して実現を目指す |

階層別マネジメントでは、組織における役割によってマネジメントの取り方が大きく3つに分類されます。

階層別に求められるマネジメント手法が変わるため、それぞれの役割を正しく認識することが必要です。

また、上層になればなるほど、マネジメント能力だけでなく、強いリーダーシップも必要になります。

8-1. トップマネジメント

トップマネジメントでは、経営に直結する意思決定および最終的な責任を担います。

組織全体の経営計画を立案し、事業戦略や経営戦略を検討することで、その組織の方向性を決めていくことがトップマネジメントでは求められます。

社長や取締役などの経営者層を対象として求められる能力といえるでしょう。

8-2. ミドルマネジメント

ミドルマネジメントでは、経営者層を補佐し、経営者層が決定した戦略や方向性をメンバーに正しく伝える必要があります。

また、現場からの意見を吸い上げながら、直接的に組織の行動を指揮することも求められます。

本部長や部長、工場長や課長などの管理者層に求められる能力といえるでしょう。

8-3. ローアーマネジメント

ローアーマネジメントでは、経営者層や管理者層の示す組織としての戦略や方向性を実現するために、現場の中で直接指揮監督をおこなうことが求められます。

現場の活動に明確に落とし込むことで、組織は正しい方向に向かうようになります。

対象となるのは、係長や主任、グループリーダーといった役職の方でしょう。

9. 業務別マネジメント手法

マネジメントの手法は、従事する業務内容によっても求められるものが異なってきます。

業務別のマネジメント手法は、大きく「組織運営」「人材管理」「メンタルヘス」の3つに分類でき、そこからさらに細かいマネジメント手法に分かれます。

| 組織運営 | 人材管理 | メンタルヘルス |

| チーム マネジメント メンバーの育成による生産性向上 |

タレント マネジメント 能力・スキルに合った人材の最適配置や育成 |

メンタル ヘルスマネジメント メンタル面に配慮しつつセルフケアも指導 |

| プロジェクト マネジメント 計画立案から進捗管理や人員管理まで |

モチベーション マネジメント 社員への動機付けでモチベーションを向上 |

ストレス マネジメント ストレスをコントロールし、社員の健康を維持 |

| ナレッジ マネジメント 情報・スキル・ノウハウを組織全体で共有 |

パフォーマンス マネジメント 目標達成のために適切なフィードバックを実施 |

アンガー マネジメント 「怒り」の感情をコントロール |

9-1. 組織運営(組織マネジメント)

チームマネジメント

主に中間層のマネージャーに求められるマネジメント手法。目標を達成するためにメンバーに働きかけたり、配置を調整したりして、メンバーの成果最大化を目指す手法です。

プロジェクトマネジメント

納期内でプロジェクトを成功させるために、詳しく計画を立てながらコントロールしていくマネジメント手法。メンバーが効率的に成果を出すために必要です。

関連記事:これからのリーダーに求められる“パワースキル”とは?企業におけるプロジェクトマネジメント人材の重要性

ナレッジマネジメント

組織内のメンバー持っている知識や経験を共有し、組織内の生産性向上や新たなアイデアの創造を促進するマネジメント手法。

関連記事:組織マネジメントとは?参考にすべきフレームワークや必要な能力など解説

9-2. 人材管理(人材マネジメント)

タレントマネジメント

タレントマネジメントは、近年注目されている人材マネジメント手法です。メンバーが持っているスキルを的確に把握し、人材配置や人材育成などを最適化するマネジメント手法を意味します。

関連記事:タレントマネジメントとは?|タレントマネジメントシステムの機能や導入事例もご紹介!

モチベーションマネジメント

組織内においてメンバーのモチベーションの源泉を把握し、それをもとに「動機付け」をおこない、各メンバーの生産性や成果を最大化させるマネジメント手法です。

関連記事:モチベーションマネジメントとは?事例や管理ツールをご紹介

パフォーマンスマネジメント

組織内の上司と部下の対話あるいはフィードバックを頻繁におこなうことで、メンバーの「スキル」と「モチベーション」を向上させ、組織の成果最大化を目指すマネジメント手法です。

関連記事:人材マネジメントとは?ポイントや手順、おすすめのフレームワークを紹介

9-3. メンタルヘルス

メンタルヘルスマネジメント

メンバーの心の状態に着目しつつも、セルフケアも身に付けられるように指導するマネジメント手法です。近年職場における心の不調が増加しているため、必要性が高まっています。

ストレスマネジメント

職場内ストレスをコントロールし、従業員の健康維持あるいはパフォーマンス向上を目指すマネジメント手法です。

アンガーマネジメント

名称の通り、自身の怒りの感情をコントロールする手法です。自身が抱いた怒りの感情を客観視する習慣を身に付け、感情に任せた行動の抑制を目指します。

10. マネジメントの具体的な方法

マネジメントの具体的な方法としては、以下のようなものが挙げられます。組織の雰囲気や成熟度に応じて、適した方法を選びましょう。

10-1. 説明型マネジメント

説明型マネジメントは、チームメンバーに対して具体的で細かい指示を出す手法です。何をすべきなのか、どのように進めるべきなのかを細かく説明し、業務の遂行をサポートします。

新入社員が多い場合など、モチベーションは高いけれど理解度が低い組織に適したマネジメント手法といえるでしょう。

10-2. 説得型マネジメント

説得型マネジメントは、指示を出しつつ、チームメンバーにも考えさせる手法です。説明型のように一方的に指示を出すわけではなく、チームメンバーにも具体案を考えさせます。ときにはヒントを与えたりサポートしたりすることで、チームメンバーの成長を促します。

仕事に慣れて能力は向上してきているものの、モチベーションが下がりかけている組織に有効な手法といえるでしょう。

10-3. 参加型マネジメント

参加型マネジメントは、あまり指示を出さず、課題解決のサポートのみをおこなう手法です。重要な意思決定をサポートしつつ、ある程度の決断はチームメンバーに任せます。

仕事の内容はほぼ理解しているものの、重要な意思決定に不安がある場合に適したマネジメント手法といえるでしょう。

10-4. 委託型マネジメント

委託型マネジメントは、基本的には指示を出さず、チームメンバーからの報告を受けながら進捗状況を管理する手法です。チームメンバーの能力を信頼し、仕事の進め方や判断のほとんどを任せます。

委託型マネジメントは、モチベーションが高く、仕事に対する自信がある場合に適しているでしょう。

11. マネジメントでよく見られる課題

ここでは、マネジメントをしていくうえで「よく見られる課題」について解説します。

11-1.【課題1】部下の生産性が上がらない

1つ目の課題は「部下の生産性が上がらない」です。

業務上の指示や進捗管理をおこなっているにもかかわらず、部下のパフォーマンスが思うように上がらないという悩みは多くあります。従業員個々のパフォーマンスの低下は、チームや組織全体に影響を及ぼす可能性があります。このような課題を解決するためには、部下に対し仕事の指示や指導をおこなうだけでなく、「コーチング」など部下自身に考えさせる習慣を身に付けさせることが重要です。

11-2.【課題2】テレワークによって人事評価・労務管理が難しい

近年、テレワークが急速に普及し、従来よりも人事評価が難しくなったといわれています。実際に出社しているのであれば部下の業務の進捗状況や仕事ぶりを確認したうえで正当な人事評価をすることができますが、オンライン上の業務で仕事の過程を評価することは容易ではありません。リモートワークに合わせた評価制度の設定や業務内での積極的なコミュニケーションを取ることが重要です。

11-3.【課題3】上司と部下に挟まれて判断に困る

中間的なポジションになると、上司と部下に挟まれて判断に困ることもあるでしょう。上司からは目標を達成するように指導されるものの、部下のモチベーションが上がらず成果が出ないなど、さまざまな課題が発生します。

まずは落ち着いて自分が任されている組織の現状を把握することが大切です。新入社員が多い場合は具体的な指示を与えてサポートする、中堅社員が多い場合は考える機会を与えて成長をサポートするなど、組織に合った対応をすることで生産性向上を目指しましょう。

関連記事:マネジメントに関する「よくある課題」とは?-求められるスキルや解決方法を紹介!

12. マネジメント力を高めて組織を正しい方向に導こう!

マネジメントのさまざまな手法や具体的な実践方法について解説しました。

組織を正しい方向に導くことや部下を育成していくためには、適切なマネジメントは不可欠な能力です。

正しいマネジメントの実践方法を学び、今後の組織発展やメンバーの育成に活かしてください。