ビジネス市場が目まぐるしく変化する現代において、従業員の自律性を養うために「コーチング」が注目されています。コーチングを実施することで従業員を成長させ、事業を加速させようと考える企業も増えてきました。ただし、コーチングは正しいスキルがなければ、意味ないものとなってしまいます。

この記事では、コーチングとは何か、ティーチングやコンサルティングとの違いを交えながらわかりやすく解説します。また、コーチングに役立つスキルや資格についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。

制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。

しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。

本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。

組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご確認ください。

目次

1. コーチングとは?

コーチングとは、自ら考えアクションを起こす人材を育てるためのコミュニケーションのことです。適切なコーチングを受けた人は、今まで気付けなかった新しい考え方や視点を得られるとともに、目標の達成や成果につながる行動を取ることができるようになります。ここでは、コーチングの歴史と、ビジネスにおけるコーチングの必要性について詳しく紹介します。

1-1. コーチングの歴史

コーチングという言葉は、ハーバード大学の助教授であるマイルズ・メイス氏によって1959年に提唱されました。メイス氏は自らの著書『The Growth and Development of Executives』のなかで、「コーチングは人をマネジメントするためのスキルのひとつ」と紹介したのです。

日本では1990年頃から注目され始め、コーチ養成学校なども多く設立されるようになりました。現代では、目標達成や人材マネジメントの手法の一つとして、ビジネスはもちろん、スポーツや勉強の分野でも注目されています。

1-2. ビジネスにおけるコーチングの必要性

少子高齢化による労働力不足が続いている現代において、企業は限られた人材で目標達成を目指さなければなりません。また、働き方改革の推進やテクノロジーの発展により、人々の価値観や労働環境は急激に変化しており、従来通りのやり方だけでは通用しないケースも増えています。

このような時代では、それぞれの従業員に対して指示を出したり、上司のアイデアだけで業務を進めたりしていては、効率よく目標を達成することはできません。主体的に考えて行動できる人材を育成するため、ビジネスの世界でもコーチングが注目されています。

1-3. コーチングにおけるコーチの役割

コーチの主な役割は、従業員の話を聞いたうえで、個人のスキルを最大限発揮できるよう行動を促すことです。従業員それぞれが置かれた状況や気持ちの変化などを観察しながら、適切なアプローチをおこないます。

アプローチの際は、コーチ自身の考え方や価値観を押し付けるのではなく、従業員と一緒になって成果を出す方法を考えることが重要です。

2. コーチングと似た用語の違い

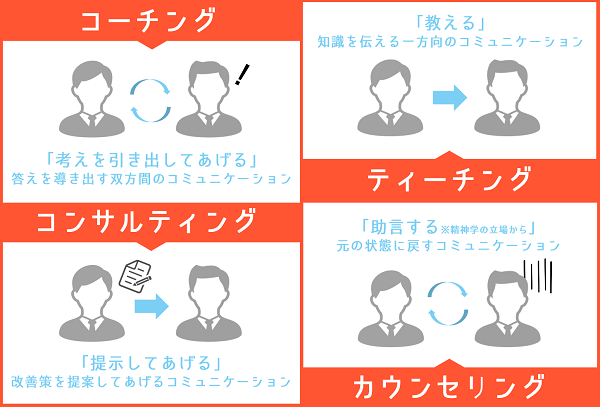

コーチングと類似した言葉として挙げられるのが、「ティーチング」「コンサルティング」「カウンセリング」「メンタリング」です。ここでは、コーチングとそれぞれの用語の違いについて詳しく紹介します。

2-1. コーチングとティーチングの違い

ティーチングとは、言葉の通り、「教える」という行為がメインのコミュニケーション方法です。相手に対して、自分の得意とする領域や分野における知識やノウハウを教える場合、一方向的なコミュニケーションを取ることになります。

コーチングは、あくまでも双方向のコミュニケーションを求めるものであり、ティーチングとはその点で異なります。

2-2. コーチングとコンサルティングの違い

コンサルティングとは、現在の状態からより良い成果を出すために、課題や改善価値のある箇所を指摘し、正しい解決策を提示するコミュニケーション方法です。

コーチングはあくまでも本人が自ら考えるなかで何かしらの答えを導き出すことを重視しており、その気付きを与えるのがコーチングの役割といえます。このように、コーチングとコンサルティングでは、解決策を導き出す工程に違いがあります。

関連記事:採用コンサルティングとは?実現できることやメリット・デメリットを解説!

2-3. コーチングとカウンセリングの違い

カウンセリングとは、何らかの原因によりマイナスになってしまった状況を把握し、その解決策を提示することで、元の良い状態に引き戻すコミュニケーション方法です。現状の課題を聞き出すために、双方のコミュニケーションを取る点ではコーチングと共通しています。

しかし、コーチングはプラスの状態からより成果を出すためのコミュニケーションであり、目的やゴールが異なっているといえます。

2-4. コーチングとメンタリングの違い

メンタリングとは、指導者を「メンター」、学習者を「メンティー」と呼び、対話をしながら相手に気づきを与えるコミュニケーション方法です。コーチングとメンタリングはどちらも同じようなコミュニケーション方法を取りますが、対話内容が異なります。

メンタリングは精神面のケアが優先されるため、業務面以外の悩みや課題にも対応するのが大きな特徴です。一方、コーチングでは、仕事の課題を解決することを主な目的としています。

関連記事:メンタリングとは?コーチングとの違いや導入の流れ、注意点をご紹介

3. コーチングの種類

コーチングには、さまざまな種類があります。ここでは、ビジネスコーチングやライフコーチングなど、代表的なものの特徴を紹介します。

3-1. ビジネスコーチング

ビジネスコーチングとは、組織としての目標を達成するために、従業員の成長を促すコーチングのことです。従業員との対話を通して、能力を発揮できるようにサポートしたり、自発的に考えて行動できる人材を育成したりします。

ビジネスコーチングを実施することで、少ない人材でも大きな成果を出せるような組織へと成長できるでしょう。

3-2. ライフコーチング

ライフコーチングとは、人生における課題を対象として扱うコーチングのことです。話し合う内容は幅広く、仕事や家族関係なども含み、生き方全般を対象とします。

自分らしい人生とはどのようなものか、今後の人生をどのように改善していくか、といった人間的な対話を通して、充実した生活を送れるようにサポートします。

3-3. エグゼクティブコーチング

エグゼクティブコーチングとは、経営者や上位の管理職を対象としたコーチングです。意思決定やチーム運営、メンバーとのコミュニケーションといった内容を話し合い、経営者層のレベルアップを図ります。

エグゼクティブコーチングを実施することで意思決定のスピードが上がり、組織力が強化されるでしょう。

3-4. セルフコーチング

セルフコーチングとは、自分で自分のコーチングをおこなう方法です。一般的なコーチングでは対象者とコーチが2人で対話を進めますが、セルフコーチングでは自分だけで内面的な対話をおこないます。

コーチがいなくても実施できるというメリットがありますが、適切なアドバイスをもらえず、うまく進まないケースも多いでしょう。

3-5. メンタルコーチング

メンタルコーチングとは、とくに精神的な部分に注目しておこなうコーチングです。どのようなコーチングでも精神面に注目しますが、メンタルコーチングでは苦手意識や恐怖心といった心の問題をより重視します。

メンタルコーチングを実施することで、苦手意識を克服できたり、セルフコントロールできるようになったりするケースもあります。

4. コーチングに必要な5つのスキル

コーチングには必要とされるスキルや、円滑におこなうためのポイントがあります。コーチングを効率よく実施するには「傾聴」「承認」「質問」「フィードバック」「リクエスト」の5つのスキルが欠かせません。ここでは、コーチングに必要とされるスキルについて詳しく紹介します。

4-1. 傾聴スキル

傾聴とは、相手のことを深く理解するために、しっかりと話を聴くことです。とくに、相手の話し方やしぐさ、表情、姿勢を観察することをアクティブリスニング(積極的傾聴)といいます。傾聴には、相手を受け入れる「受容」、相手の話をその通りだと思う「共感」の2つのポイントがあります。

相手の話しを聴くだけではなく「相手がどう思っているのか」といった感情面にも注目することが大切です。また、対話をする際に「自分がリードする」という意識ではうまくいきません。コーチングを成功させるには「相手に気づきを与えられるようにフォローをする」という意識が必要です。

4-2. 承認スキル

承認とは、成果に加えて相手の変化や成長に気づき、それを相手に伝えることを指します。相手の成長した部分について、「素早く」「具体的に」「一貫性を保って」褒めることが重要です。ただ褒めるだけでは、相手もどこが成長したのか、本当に認められているのかわかりません。

どの部分がどのように成長したのか、なるべく具体的に伝えてあげましょう。また、少しずつ褒める頻度を減らし、ここぞというときに褒めるようにすると、効果的にコーチングを用いることができます。相手のモチベーションが向上し、生産性の向上も期待できます。

4-3. 質問スキル

ここでの質問とは、相手に考える力や、成長する機会を与える質問のことです。たとえば、相手が仕事で失敗をしてしまった際に「どうして失敗したの?」と聞くのではなく、「今回、失敗してしまった要因は何だと思う?」「どうすれば、次は失敗せずにできると思う?」など、問題について相手が客観的に捉え、分析できるように質問することが大切です。

ただし、質問数を増やしすぎると、相手が答えることに疲れてしまいます。あくまで、相手が気付きを得られるようにフォローすることを心がけましょう。

4-4. フィードバックスキル

フィードバックとは、相手の行動や考えに対して客観的な指摘をすることです。相手のことをよく観察したうえで、適切なフィードバックをすることで、相手が気づかなかった点を把握することができるようになります。ただし、フィードバックの方法によっては、相手が怒られていると感じてしまう可能性もあるため注意が必要です。

相手のモチベーションを下げることがないよう、注意や叱責にならない指摘を心がけましょう。また、時間が経つと振り返りが難しくなるので、できる限り早めにフィードバックすることも大切です。

4-5. リクエストスキル

リクエストとは、相手に対して新しい行動や思考を提案することです。適切なタイミングでリクエストをおこなうことで、ポジティブな思考を促し、成長させることができます。

ただし、命令や指示のような形になってしまうと意味がありません。コーチングはあくまでも相手自身に考えて行動してもらうコミュニケーションであるため、ヒントを与えるようなイメージでリクエストをおこない、最終的な決定は相手に任せましょう。

5. コーチングにおける3原則

コーチングスキルを身に付けたうえで、コーチングの3原則に気を付けて実施すると、効果的なコーチングを実現することができます。ここでは、コーチングにおける3原則について詳しく紹介します。

5-1. 双方向であること

コーチングでは、双方向のコミュニケーションをおこなうことが重要です。上司・部下の関係性では、上司が一方的に話し、部下はそれを忠実に聞き従うだけになってしまうことが多いのですが、それでは部下が何を考えているのか汲み取ることができません。相手が何を考えているのかを知り、プラスになる環境を生み出すためにも、双方向に会話のできる環境を作るようにしましょう。

5-2. 1対1であること

1つの事象に対する捉え方は人によって異なります。ある人にとっては納得できることでも、ある人にとっては納得いかないこともあります。つまり、複数人で同じマネジメントをした場合、そのマネジメント方法が効果的な人もいれば、あまり効果的でない人もいます。

社会人として基礎の部分は皆が共通に受けるべきマネジメントかもしれませんが、成長の速度や転換点は人によって異なります。そのため、より踏み込んだマネジメントをおこなう際には、それぞれの性格や特性に沿った個別のコミュニケーションを心がけることが大切です。

5-3. 継続しておこなうこと

「一度決めてやってみても、なかなか続かない」という経験がある人は少なくないでしょう。「三日坊主」という言葉もあるように、継続することは意外と難しいものです。1度のコーチングだけでは、大きな成果は得られません。コーチングをする側の根気がいるところではありますが、継続して向き合い続け、習慣化できるまで続けることが重要です。

5-4. 【ポイント】答えを押し付けないことも重要!

コーチングの3原則だけではなく、相手に答えを押し付けないことも大切です。上司は部下に比べて、知見も経験も豊富にあるため、部下が何らかの壁にぶつかっていた場合「こうしたら解決する」「こうすべきだ」と答えを押し付けてしまいがちです。

しかし、考え方や価値観は人それぞれです。その人なりの正解や答えがあります。また、現時点では答えが出なくても、何かをきっかけに自分のなかから答えを引き出せるようになるかもしれません。上から考えを押し付けるのではなく、あくまでも相手の意見を尊重し、自らが答えを出せるような環境を作ってあげることが何よりも重要です。

6. コーチングスキルを身に付ける方法

適切なコーチングをおこなうには、知識やスキルが必要になります。ここでは、コーチングスキルを習得するための方法について詳しく紹介します。自社でも取り入れられそうなものがあったら、ぜひ導入してみましょう。

6-1. 本を読んで学ぶ

コーチングの基礎知識を習得する場合、書籍を活用するのがおすすめです。コーチングの人気が高まっていることもあり、関連書籍は多く発売されています。本であれば、忙しい人でも、隙間時間を活用して、自分のペースで学習することができます。また、基礎知識を身に付け、コーチングの土台を作ることで、その後の応用的な学習にも活かすことが可能です。

6-2. 自分自身がコーチングを受けてみる

コーチングのプロを招き、実際にコーチングを受けてみるのも一つの手です。実際に体験してみることで、どのような流れでコミュニケーションを進めるのか、どのようなフィードバックを受けられるのか、コーチングの流れを具体的にイメージできるようになります。

6-3. コーチング講座を利用する

従業員が学習しやすいよう、研修やセミナーなどの機会を作り、コーチング講座を開催してみるのもおすすめです。スクールや企業が主催している講義やセミナーに参加すれば、コーチングの理論や実践的なスキルを体系的に学ぶことができます。

1日で終わる基礎的なセミナーから、長期的にしっかりと学べる本格的な講座まで、さまざまな研修・講座があるため、自社のニーズに合ったものを導入しましょう。また、従業員の自己啓発として、eラーニングを導入してみるのも一つの手です。

関連記事:eラーニングとは?必要性やメリットとデメリットをわかりやすく解説

6-4. 実践の機会を設ける

コーチングは、インプットだけでは知識やスキルがきちんと定着しません。そのため、意図的にコーチングを実践する場を設けることが大切です。たとえば、上司と部下の1on1ミーティングで、コーチングを実践してみるのもよいかもしれません。学びと実践を繰り返すことで、コーチングスキルは徐々に向上していきます。

関連記事:1on1ミーティングとは?メリット・デメリットや効果的な実施方法をわかりやすく解説!

7. コーチングに役立つ資格

コーチングには国家資格はありません。しかし、最近ではコーチングの重要性が高まり、民間団体が提供している資格が注目されています。コーチングスキルを養うためにも、資格を取り入れてみるのも一つの手です。ここでは、コーチングに役立つ資格について詳しく紹介します。

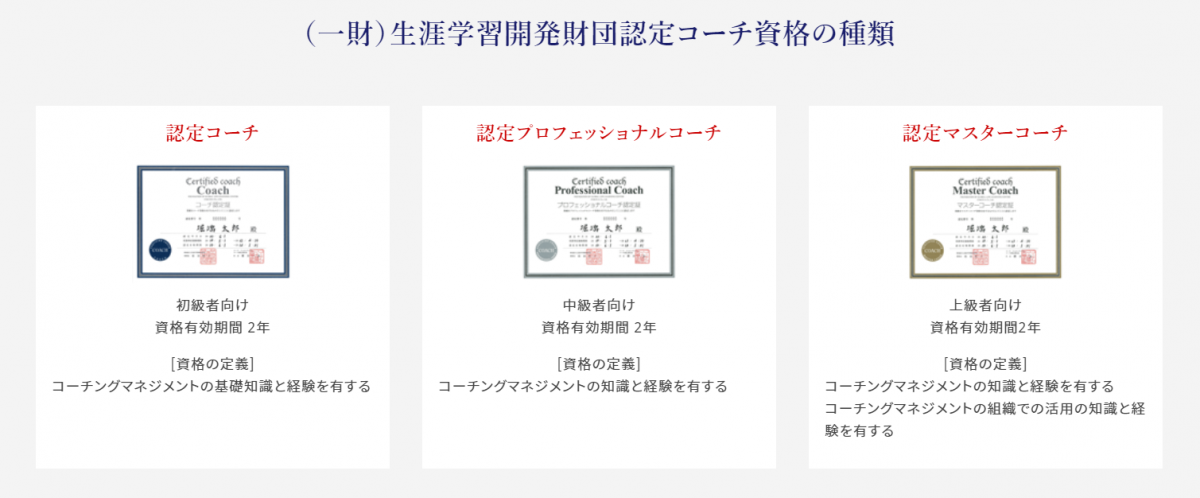

7-1. (一財)生涯学習開発財団認定コーチ資格

(一財)生涯学習開発財団認定コーチ資格は、仕事やマネジメントで活用できる資格のひとつです。「認定コーチ」「認定プロフェッショナルコーチ」「認定マスターコーチ」の3段階のレベルに分かれており、「コーチング型マネージャー」として資格を取得することができます。

(一財)生涯学習開発財団認定コーチ資格は、コーチングを活かし、仕事やマネジメントの中で部下や相手の主体性を引き出しながら、目標達成や成長を促すことのできることを証明する「コーチング型マネージャー」のための資格です。マネージャーとして、自身のキャリアップ、組織内外の人とのコミュニケーションに活かすなど、活用の場面は多岐に渡ります。

認定コーチの資格は、コーチ・エィ アカデミアでコーチングの理論やスキルを学びながらコーチを受け、そして職場や仕事などでの実践に活かしていくことで、半年から1年ほどの期間で資格試験を受けることができます。

7-2. 日本コーチ連盟

日本コーチ連盟のコーチング資格は、「コーチ資格」と「インストラクター資格」に分かれています。コーチ資格はⅠ種の「(社)日本コーチ連盟認定コーチ」とⅡ種の「(社)日本コーチ連盟認定コーチング・ファシリテータ」に区分されており、コーチング技能唯一の検定試験となっています。

一方、インストラクター資格は「(社)日本コーチ連盟公認マスターコーチ」と「(社)日本コーチ連盟公認アカデミーコーチ」に区分されており、インストラクター養成プログラムを受講すると、受験が可能です。技能は客観的に評価されるため、自分のコーチングスキルがどれほどか確認することができます。

7-3. 国際コーチ連盟(ICF)

国際コーチ連盟は、1995年にアメリカで設立されたコーチング業界最大級の非営利団体です。国際コーチ連盟の資格は歴史があるうえ、国際基準で評価されるものです。「ACC(アソシエイト・サーティファイド・コーチ)」「PCC(プロフェッショナル・サーティファイド・コーチ)」「MCC(認定マスターコーチ)」の3段階のレベルに分けられています。より高いレベルのコーチングを目指したい場合、国際コーチ連盟の資格の取得がおすすめです。

8. コーチングの実施方法とその手順

コーチングをおこなう際、コーチング・フローを把握しておくことで、スムーズに実施することができます。ここでは、コーチングの実施方法とその手順について詳しく紹介します。

コーチング・フロー

- 現状把握・ヒアリング

- 理想の状況を明確にする

- 現状と理想のギャップを把握し、その要因を見出す

- アクションプランを決める

- フォローと振り返りをおこなう

8-1. 現状把握・ヒアリング

コーチングを進めるうえでは、まず現状を把握することが大切です。コーチングの指導者は、仕事内容や職場環境など、どのようなことに悩みを抱えているか指導を受ける人から丁寧に聞き出しましょう。雑談を交えるなど、良好な信頼関係を築き上げることで、指導を受ける人は、指導者に悩みを打ち明けやすくなります。

8-2. 理想の状況を明確にする

現状を把握できたら、理想の状況を明確にしましょう。一般的な理想を押し付けるのではなく、あくまでも相手自身に理想の状況をイメージしてもらうことが大切です。

コミュニケーションを通して、どのような仕事をしたいか、どのような環境にしたいのか、一緒になって考えてあげることが重要です。この際、傾聴・承認・質問といったコーチングスキルを上手く活用しましょう。

8-3. 現状と理想のギャップを把握し、その要因を見出す

現状と理想が明確になったら、そのギャップが課題になります。「経験やスキルが不足している」「タスクをこなせていない」「コミュニケーションが円滑にできていない」など、課題は人それぞれ異なります。また、課題は一つとは限りません。さまざまな理由が絡み合っているケースもあるため、ゆっくりと課題やその原因を分析しましょう。

8-4. アクションプランを決める

課題が把握できたら、その原因を解決するためのアクションプランを決めましょう。どのような行動を起こすのか、いつまでに完了させるのかなど、具体的に計画を立てることが大切です。

ただし、あまりに難しすぎるプランを立てると、行動を起こせない可能性もあるため注意が必要です。相手が自主的に動ける範囲のプランを設定しましょう。行動後に報告をしてもらうようにすることも、モチベーションを高めるポイントの一つです。

8-5. フォローと振り返りをおこなう

相手がアクションプランを実施したら、フォローと振り返りをおこないましょう。行動したことにより何が変わったのか、どのようなこと感じたのか、といったポイントをヒアリングし、客観的な指摘をおこないます。

指摘が注意や叱責のようになると相手のモチベーションが低下してしまうため、相手自身が課題や解決策に気づけるようなコミュニケーションを心がけることが大切です。行動とフォローを繰り返すことで、自主的に課題を解決し、理想の状況に近づけていくことができます。

9. コーチングの効果やメリット

コーチングを適切に実施することで、さまざまな効果やメリットが得られます。ここでは、コーチングの効果やメリットについて詳しく紹介します。

9-1. 行動が自発的になる

コーチングをおこなうことで、答えを与えられるのではなく、主体的に考え、答えを導き出せる人材を育成することができます。今までは、上司に言われた通りにタスクをこなすだけだった人材も、コーチングにより、自発的に考え、行動できるようになるでしょう。

以前は、会議を開いてもいつも決まった人からの発言しかありませんでした。しかし、コーチングを取り入れることによってコミュニケーションが増加し、部下からの自発的な発言や提案が増えるようになりました。

9-2. 潜在的な能力を引き出せる

潜在的な能力を引き出せることもコーチングを実施するメリットのひとつです。能力を保有していても、何らかの心理的な壁や苦手意識などを感じていると、その能力をうまく発揮できないケースもあります。

コーチングによる対話を通して、壁や苦手意識を解消できれば、従業員がより能力を発揮できるようになり、組織力を強化できるでしょう。

9-3. 信頼関係を構築できる

コーチングを通して、従業員との信頼関係を構築することも可能です。上司と部下で対話を繰り返すことで信頼関係が強化され、普段のコミュニケーションも円滑になるでしょう。

スムーズな情報共有により問題を早期に解決したり、新しいアイデアを出し合って事業を展開したりすることも期待できます。

9-4. 生産性が上がる

同じチームにいても仕事上の直接的な関わりがないと、「お互いがどのような仕事をしているのか」「どのようなところに躓いているのか」を把握できていないケースもよくあります。コーチングは、コミュニケーションを深める重要な機会です。

コーチングをおこなうことで、双方向のコミュニケーションが増加し、それがチームにも波及されます。相手の状況を理解することで、業務を分担したり、工数を削減したりすることができるようになり、チーム全体の生産性向上につなげることができます。

以前は、チームのメンバー同士がお互いの仕事内容について把握できていませんでしたが、コーチングをおこなうことでコミュニケーションが活性化しました。それにより、重複していた作業を統一することができ、チーム全体での工数を削減することができるようになりました。

9-5. 従業員ごとの適性がわかる

コーチングを通して、従業員それぞれの考えが引き出されるようになります。今の仕事よりも、他の仕事を任せたほうが、能力の開花につながるのではないかなど、適性を見抜くことも可能です。

適性を見分けるにはある一定の時間を要し、すぐに見極めることは難しいです。しかし、コーチングをおこなうことによって、双方向のコミュニケーションを通してスムーズに適性がわかるようになり、納得のいく環境で仕事をすることができるようになります。

コーチングは社内のコミュニケーション活性化だけでなく、面接時にも活用することができます。 コーチング要素を取り入れた面接をおこなうことで、業種や企業への適正を見抜くことができ、より企業にあった優秀な人材を採用できるようになりました。

10. コーチングのデメリット

コーチングは正しく実施しなければ効果が出ず、デメリットが生じることもあります。ここでは、コーチングのデメリットについて詳しく紹介します。

10-1. 効果が出るまでに時間を要する

コーチングでは双方向のコミュニケーションを取りながら、相手に気づきを与え、成長を促すという方法をとるため、その場で答えを掲示するよりも、時間がかかります。また、指導者と指導を受ける人の良好な関係性が築けなければ、指導を受ける人は心を開けず、悩みや課題を素直に打ち明けることができません。

そのため、コーチングの環境を整備するため、まずゆっくりと信頼できる関係を作り出すことが求められます。このように、コーチングは効果が出るまでに時間を要するので、長期的な目線で根気強く続けていくことが大切です。

10-2. スキルに左右されやすい

コーチングを成功させるためには、経験やスキルが必要になります。そのため、指導者によって、効果の差が出てしまう可能性もあります。また、知識・スキルがない状態でコーチングを導入してしまうと、上司と部下の関係が悪化するなど、デメリットが生じる恐れがあります。コーチングを導入する際は、指導者の教育にも力を入れることが大切です。

10-3. 大人数を同時に育成するのが難しい

コーチングは、双方向のコミュニケーションを基礎とするので、1対1でおこなうのが一般的です。そのため、大人数を同時に育成するのが難しいというデメリットがあります。コーチングだけでなく、ティーチングなど、他の手法と比較しながら、最適な方法で育成をおこなうことが大切です。

11. コーチングを実施する場合の注意点

ここでは、コーチングを実施する場合の注意点について詳しく紹介します。

11-1. スキル習得までにも時間がかかる

コーチングを本格的に実施するとなると、心理学の要素が強くなり専門的な知識やスキルも必要になります。理解が曖昧なままでコーチングをおこなうと、相手にとって逆効果になってしまうこともあるため注意が必要です。

習得までには相当の時間を要するため、他の業務に支障が出ないよう計画的に進めましょう。

11-2. 目的が曖昧になりやすい

コーチングの効果は直接的な数値や結果に表れないこともあります。そのため、あらかじめ目的を明確にしておかなければ、目標が達成できたかどうか検証できない可能性があります。コーチングをおこなう場合、最初の段階でどのような指標を設けるか、指導者と指導を受ける人の間で話し合いながら具体的に定めることが大切です。

11-3. コーチングが機能しない場面もある

コーチングはすべての場面で機能するわけではありません。そもそも従業員の目標が定まっていなかったり、スキルアップする意欲がなかったりすると、コーチングの効果はなかなか出ないでしょう。

業種や職種によってもコーチングが適しているかは異なります。自社の状況に合わせて、コーチングを実施するかどうかを検討することが大切です。

11-4. コーチングスキルを習得する機会を提供する

効果的なコーチングをおこなうには、指導者の育成も重要になります。そのため、自社でコーチングスキルを習得できる場を設けることが大切です。たとえば、研修を充実させたり、資格手当を導入したりするなど、自社のニーズに合った方法を取り入れてみましょう。

12. コーチングを実施して従業員の主体性を高めよう!

今回は、コーチングの意味や他の手法との違い、実施するときのポイントなどを紹介しました。うまくコーチングをおこなうことで、従業員の主体性を高め、組織力を強化できます。

しかし、コーチングは決して容易なコミュニケーションではありません。それぞれの従業員に合ったコミュニケーションを取り、自ら答えが出せるように導かなければ、その先の目標達成につなげることは難しいでしょう。コーチングスキルを習得できる環境を構築し、企業のさらなる成果向上を図ることが大切です。

人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。

制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。

しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。

本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。

組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご確認ください。