出向という言葉を一度は耳にしたことがある方は多いと思います。しかし、その細かな内容や、「派遣」「左遷」といった制度との違いは、あまり理解できていないという方も多いのではないでしょうか。

本記事では、出向について、そもそもどういった制度なのかということから、従業員に出向命令を出す際におこなう手続きや、注意が必要なことなどについて解説します。

目次

1. 出向とは

出向とは、出向元企業のグループ会社や子会社などといった、関連する別の企業に異動することです。出向を実施する目的は、雇用の調整や企業間の交流、人材の育成など、企業によって異なります。

出向には、社員に新しい経験をさせることができる、優秀な社員を受け入れることができるなどのメリットがあるため、必要に応じて実施するとよいでしょう。

また、出向には「在籍出向」と「転籍出向」があり、意味が異なります。次の章で、それぞれの意味について詳しく解説していきます。

2. 在籍出向と転籍出向の違い

ここでは先ほど紹介した、在籍出向と転籍出向の違いと特徴を解説します。

2-1. 在籍出向

一般的に出向としてイメージが付いているのは、この在籍出向になるかもしれません。

在籍出向とは、出向元に籍を置いた状態で、出向先とも雇用契約を結ぶことです。

在籍出向では、出向先で一定の期間働いた後、出向元企業へ復帰すること(帰任)が前提となっています。

2-2. 転籍出向

在籍出向に対して、転籍出向とは、出向元との雇用契約を解消し、新たに出向先と雇用契約を結ぶことです。

出向元の企業から籍を外した状態で出向先と雇用契約を結ぶことになるため、出向元への復帰が前提となっていないという点が異なり、実質的に転職のような形態になります。

3. 出向と派遣・左遷の違い

出向と似た言葉として「派遣」「左遷」などが挙げられます。では、これらの言葉と出向とはどのような違いがあるのでしょうか。

3-1. 出向と派遣の違い

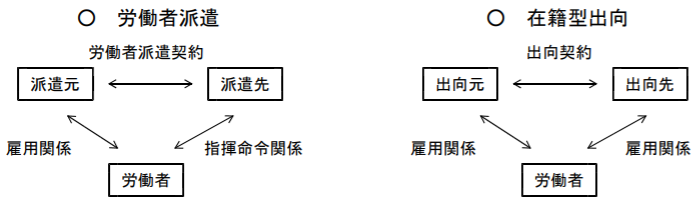

派遣は、派遣会社(派遣元)から紹介された企業(派遣先)にて労働をおこなうという点において出向と似ています。しかし、雇用契約は労働者と派遣会社との間で結ぶことになるため、この場合における雇用主は派遣会社のみとなります。

一方で出向の場合には、出向元及び出向先の企業の両方と雇用関係を持つことになり、この点において派遣と異なります。

3-2. 出向と左遷の違い

左遷とは一般的に、地位の降格を伴う人事異動や、本社から地方の支社への異動といったことを指します。

出向は左遷に近いような意味として捉えることができそうですが、出向の目的のなかには前向きなものもあり、地位の降格を伴わないこともあるため、この2つは異なるものであるといえます。

4. 出向の目的

ではなぜ、企業は出向制度を導入しているのでしょうか。出向の目的としては、以下の4つが挙げられます。

4-1. 雇用の調整

目的の1つ目として挙げられるのは、雇用の調整です。

何かしらの理由によって自社での雇用の維持が難しくなった場合に、社員の生活を守るために雇用を維持したり、企業が支払うコストを減らしたりするための方法として出向をおこなうことが考えられます。

一定期間後に帰任してもらえば、貴重な人材を手放すことなく雇用を調整することが可能です。

4-2. 人材の育成

社員の能力開発など、キャリア形成の支援として出向を実施することもあります。

グループ会社や子会社のほかにも、今いる企業とは異なる業界の企業へ出向させることで、社員に新しい経験を積ませることができます。

社員が帰任した際は、出向元の企業にとってプラスになるだけでなく、出向した社員もキャリアアップのチャンスが広がるでしょう。

4-3. 企業間での交流

関連会社・子会社、取引先などとの新たな関係性を築くために社員を出向させるという場合もあります。

社員が帰任した際は、出向を通して築いた人脈を活かした活動が可能になり、知識の共有や協力体制の強化など、企業にとってさまざまな面でプラスになるでしょう。

4-4. 人事戦略

人事戦略の一環として、関連会社・子会社や取引先へ社員を出向させるケースも存在します。

この場合、出向先は有能な人材を欲しているものの、社内登用や経験者採用に難航している、コスト面で難しいなどの事情を抱えている場合が多いです。

スキルを持った社員を出向させ、出向先の業績アップに寄与することで、企業間のつながりはより強固なものとなるでしょう。

5. 出向のメリット

出向を実施するメリットについて、出向元と出向先、そして出向することになった社員それぞれの視点で紹介します。

5-1. 新しい経験を積む機会を与えられる

出向元は、自社とは異なる環境で社員に経験を積ませることができます。これにより、社員は新たな視点やスキルを身に付けます。

一時的にでも優秀な社員を手放すのは企業にとって苦しい選択ではありますが、長期的に考えた際、社員の成長はメリットとなるケースが大半です。

5-2. 優秀な社員を受け入れられる

出向先は、異なる組織で培われた経験や知識を持つ社員を受け入れることで、業務に対して新たな視点を取り入れることができます。

実績のある優秀な社員の受け入れは業績アップに直結するため、新規事業の立ち上げや現状打破にも有効です。

また、異なるバックグラウンドを持った社員を受け入れることで、自社の社員や組織全体にもよい刺激を与えることができるでしょう。

5-3. 幅広い知識とスキルを習得できる

出向を命じられた社員は、新しい環境で知識やスキルを身に付ける機会を得ます。出向先での幅広い経験によって、今までとは異なる業務にも対応できる人材としての成長が期待できます。

また、昇進をはじめとする今後のキャリア形成において有利になることも、社員にとってのメリットだといえるでしょう。

6. 出向のデメリット

社員を出向させることにはデメリットも存在します。出向元と出向先、出向する社員それぞれのデメリットを見ていきましょう。

6-1. 業績が下がる可能性もある

社員を出向させる際、出向元の部署は一時的に人手不足となり、業務の遂行に支障をきたす可能性があります。人手不足によって、他の社員に負担がかかることも忘れてはいけません。最悪の場合、他メンバーの離職にもつながります。

重要なプロジェクトが進行中でないか、出向する社員以外にも担当業務がわかる社員がいるかどうか、事前に確認することが重要です。

6-2. 受け入れにより人件費がかかる

出向先が新しい社員を受け入れる際は、少なからず研修や指導などのサポート期間が発生します。その際の人件費についても考慮しなければなりません。

また、出向してきた社員が適応するまでのサポートは、受け入れ部署の既存社員がおこなうケースが大半です。既存社員の負担が増えたり、一時的に生産性が低下したりする可能性もあるため注意しましょう。

6-3. 新しい環境に慣れるのに時間がかかる

たとえ同じ業界の関連会社であったとしても、企業文化や業務プロセス、人間関係など、会社によって異なる要素は多岐にわたります。

そのため、どんなに優秀な社員でも、新しい環境に慣れるまでには一定の時間がかかるでしょう。出向先ではどのようなサポートが得られるのか、事前に確認しておくことが大切です。

7. 出向社員の給与の支払いはどちらの負担になるのか

出向社員の給与を負担するのは、出向元企業と出向先企業のどちらになるのでしょうか。

結論としては、どちらが支払わなければいけないというルールはありません。

出向社員への給与の支払い方法としては直接支給と間接支給の2種類があり、それぞれの違いは以下の通りです。

- 直接支給の場合には、出向先企業が従業員に対して給与を支給し、差額分を出向元企業が負担をする。

- 間接支給の場合には、出向元企業が従業員へ給与を支給し、出向先企業が出向元企業へ給与額を支払う

その他、健康保険と厚生年金保険は給与を支払う企業(直接支給の場合は出向先企業、間接支給の場合は出向元企業)が負担、雇用保険は直接給付の場合には出向先企業が、間接支給の場合もしくはそれぞれの企業から支給する場合には支払額が多い企業が、労災保険は出向先企業が負担する必要があります。

8. 在籍出向命令を出す際の注意点

ここで注意しておきたいことが、在籍出向命令を出すときです。出向命令が有効であるためには、以下の3つの要件を満たしているか注意する必要があります。

8-1. 企業に出向命令権があること

社員を出向させるためには、企業が出向命令権を持っていなければなりません。

出向命令権が認められるには、具体的に以下の2つの条件を満たしている必要があります。

8-1-1. 雇用契約書に出向命令権について記載していること

1つ目に、企業と社員とで交わす雇用契約書や就業規則などに出向命令権についての記載があり、それに社員が同意をしている場合です。

企業と社員の間で雇用契約が結ばれていると、社員は規則に従う必要があるため、出向命令に従わなければならなくなります。

8-1-2. 出向社員が不利益を被らない

出向した社員が出向先の労働条件などによって不利益を被る場合には、出向命令権は認められません。

8-2. 法令違反の出向命令は無効になる

出向命令が、思想信条を理由とする出向命令(労働基準法3条)または、不当労働行為(労働組合法7条)に該当する場合、その命令は無効となります。

8-3. 権利濫用にならないこと

出向命令権が権利の濫用になっていないかどうかについても注意をする必要があります。また、出向命令が権利の濫用に当てはまるかどうかは、労働契約法14条によって判断されます。

使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。

9. 出向をうまく活用して人材を育成しよう!

本記事では、出向の目的や種類、出向を実施するメリット・デメリットについて解説しました。

出向を実施することで、人材を育成できる、出向先企業との関係性を強化できるなどのメリットがありますが、一時的に生産性が下がるケースもあるため注意しましょう。

社員の出向を検討する際には、重要なプロジェクトが進行している時期などを避け、しっかりと引き継ぎをすることが大切です。