従業員に、時間外労働や休日労働をさせる場合、労使間で36協定を締結し、所轄の労働基準監督署へ届出をする必要があります。なお、36協定届は起算日までに提出しなければなりません。また、有効期限が過ぎたら、再度36協定の締結と届出が必要です。この記事では、36協定の提出期限や、提出忘れ時の罰則、提出が遅れないためのポイントをわかりやすく解説します。

36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。

当サイトでは、そもそも36協定とは何で残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。

これ一冊で36協定の届出に対応できますので、36協定届の対応に不安な点がある方は、ぜひこちらから「36協定の手順書」をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 36協定届の提出期限は起算日が始まる前まで

労働基準法第32条の定めにより、原則、週40時間、1日8時間を超えて従業員に労働させることは禁止されています。また、労働基準法第35条により、労働者に対して、週1回以上もしくは4週4回以上の法定休日を与えなければなりません。法定労働時間を超えて働かせる場合や、法定休日に労働させる場合、労使間で労働基準法第36条に基づき労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署へ届出をする必要があります。このことを36協定といいます。

36協定の届出をする際は、「起算日」を記載することで対象期間を定めます。たとえば、2024年4月1日から時間外労働や休日労働をさせたい場合、起算日を2024年4月1日とし、この日から1ヵ月・1時間の残業時間のカウントを始めます。36協定届の提出期限は、記載した起算日の前日です。提出が起算日から1日でも遅れてしまうと、遅れた分の日数の時間外労働や休日労働はすべて労働基準法違反となるので注意が必要です。

関連記事:36協定の起算日はいつ?有効期間や給与締め日との関係性、変更できるかどうかも解説!

1-1. 36協定の有効期間

36協定の有効期間は特別定められていません。しかし、36協定届に1年間の時間外労働の時間数を記載する必要があるため、最短で1年間となります。また、時間外労働や休日労働の上限などは、定期的な見直しが必要だと考えられることから、有効期間は1年とするのが望ましいとされています。なお、労働組合との労働協約による36協定を締結する場合、労働組合法第15条により、有効期間は最長で3年になります。

36協定の有効期間については、時間外労働の協定においては必ず1年間についての延長時間を定めなければならないことから、短い場合でも1年間となります。また、定期的に見直しを行う必要が考えられることから、有効期間は1年とするのが望ましいものです。

(労働協約の期間)

第十五条 労働協約には、三年をこえる有効期間の定をすることができない。

2 三年をこえる有効期間の定をした労働協約は、三年の有効期間の定をした労働協約とみなす。

関連記事:36協定とは何かわかりやすく解説!特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!

1-2. 36協定の届出は毎年必要

有効期限を過ぎた後も、時間外労働や休日労働を必要とする場合、36協定の有効期間内に再び労使間で36協定を締結し、所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。そのため、36協定の有効期間を1年と設定すると、36協定届の提出は毎年必要になります。有効期限が切れる前に36協定の更新手続きをおこなうようにしましょう。なお、事業完了もしくは業務終了までの期間が1年未満の場合、有効期間を1年未満(事業完了または業務終了までの期間)と設定しても問題ありません。

関連記事:36協定の届出方法とは?提出の義務・期限や届出忘れによる罰則についても解説!

2. 36協定届が未提出の場合の罰則やペナルティ

36協定の届出をせず、従業員に法定労働時間の上限を超えた時間外労働や休日労働をさせるのは、労働基準法違反として罰則の対象になります。労働基準監督署から是正勧告を受けた場合は、速やかに労使間で36協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届出をしましょう。労働基準法第119条、第120条により、36協定届を未提出の状態で時間外労働や休日労働をおこなわせている場合、6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金の罰則を受ける可能性もあります。

時間外労働・休日労働が発生する企業は、36協定を締結する必要があるため、起算日までに提出するようにしましょう。ただし提出するうえで、「具体的な届出の提出方法がわからない」「法改正後の労働時間の上限を把握しきれていない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。当サイトでは、36協定のルールや改定後のポイント、具体的な届出の提出方法までわかりやすく解説した無料で配布しています。36協定のルールや届出の方法を理解してスムーズに締結を進めたい方は、こちらからダウンロードしてご活用ください。

2-1. 36協定届の提出期限が過ぎても受理される

36協定の届出には、決まった受付期間が設けられているわけではありません。36協定の届出書に記載されている起算日を過ぎてしまった場合でも、正しく内容が記載されていれば、労働基準監督署が受け取りを拒否することはありません。

しかし、起算日から遅れた日数は36協定が無効になります。提出が遅れたことに対して注意を受ける可能性もあります。それでも、多少遅れたからといって即刻罰則の対象になることはありません。ただし、提出忘れにより、未提出の状態が続くと、労働基準監督署による是正勧告の対象となる可能性があります。届出を忘れたことに気づいた場合は、早急に提出するようにしましょう。

2-2. 36協定届の提出忘れによる労働者への影響

36協定届の提出忘れが発生すると、書類の起算日から提出日までの期間については、36協定の効力が生じません。そのため、その期間に時間外労働や休日労働を命じられたとしても、労働者はそれを拒否できます。

また、その期間に時間外労働や休日労働をおこなっている労働者もいるかもしれません。36協定の効力が生じないからといって、働いた時間に対する賃金が支払われないのは違法です。また、割増賃金も上乗せして支払う必要があるので注意しましょう。

関連記事:割増賃金の計算方法とは?除外する手当の取り扱いや具体例を紹介!

3. 36協定の手続きの流れ

ここでは、36協定の締結から届出までの流れについて詳しく紹介します。

3-1. 36協定を締結する

時間外労働や休日労働の発生が予想される場合、事前に36協定の締結が必要です。まず、労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合は労働者の過半数代表者)を正しく選出し、話し合いのうえ、36協定を結び、36協定書を作成しましょう。36協定書には、労使双方の押印・署名が必要になります。

関連記事:36協定の協定書とは?協定届との違いや押印・提出の必要性をわかりやすく解説!

3-2. 36協定書を基に36協定届を作成する

36協定書を作成できたら、今度は36協定届を作成する必要があります。36協定届は、36協定書と違い、押印・署名が不要です。なお、36協定書の様式は決められていませんが、36協定届の様式は明確に決められています(労働基準法施行規則第16条)。そのため、決まったフォーマットを用いていない場合、36協定届が受理されない可能性もあるので注意しましょう。

【引用】

第十六条 法第三十六条第一項の規定による届出は、様式第九号(同条第五項に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第九号の二)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。(省略)

関連記事:36協定の押印・署名が廃止に?不要になった背景や注意点を解説!

3-3. 36協定届を労働基準監督署に提出する

36協定届を作成したら、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に提出期限(36協定の起算日)までに届出をしましょう。36協定届が受理されれば、協定書・協定届に記載された起算日から36協定の効力が発生することになります。

関連記事:36協定届はどこに出す?提出先や届出方法、有効期間をわかりやすく解説!

3-4. 36協定の内容を従業員に周知する

労働基準法第106条に基づき、36協定の内容は従業員に周知する義務があります。正しく周知していない場合、36協定の効力が認められない恐れもあります。また、36協定の時間外労働・休日労働の上限を遵守してもらうためにも、研修やセミナーを開催するのも一つの手です。

(法令等の周知義務)

第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、(省略)、第三十六条第一項、(省略)に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない

引用:労働基準法第106条一部抜粋|e-Gov

3-5. 書類を適切に保管する

労働基準法109条により、36協定書および36協定届の控えは「労働関係に関する重要な書類」に該当するため、協定の有効期間満了から5年間保管する必要があります。ただし、労働基準法第109条には経過措置が設けられているので、当分の間は3年間の保管でも問題ありません。しかし、経過措置はいつ終了するか未定なので、5年間保管しておくことが推奨されます。

(記録の保存)

第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。

引用:労働基準法第109条|e-Gov

3-6. 【ポイント】36協定書と36協定届は兼用できる

36協定届の様式を用いることで、36協定書と36協定届を兼用することもできます。36協定書と36協定届を一つの書類にまとめれば、手続きの負担を削減することが可能です。ただし、この場合、36協定届に押印・署名が必要になるので注意しましょう。

4. 36協定届の提出方法

36協定届の提出方法は「窓口」「郵送」「電子申請」の3種類があります。ここでは、それぞれの提出方法について詳しく紹介します。

4-1. 窓口に持参する

36協定届は、所轄の労働基準監督署の窓口で提出ができます。窓口担当者に疑問点や不明点を質問できる点がメリットです。しかし、直接足を運んで手続きをしなければならないため、時間や手間がかかります。また、窓口の営業時間外だと手続きできず、提出期限を過ぎてしまう恐れもあります。スケジュールに余裕がない場合、窓口に持参する方法はおすすめできません。

4-2. 郵送で提出する

36協定届は、郵送でも提出できます。郵送の場合、直接窓口に行く必要がなく、好きなタイミングで手続きできるメリットがあります。しかし、封筒代や切手代といった郵送費用がかかります。また、36協定届が到着したかどうかの個別確認は原則できないため、追跡可能な手段で郵送することが大切です。

なお、36協定の効力が発生するのは、36協定を締結したタイミングでなく、36協定届を提出して受理されたタイミングです。提出期限のギリギリに郵送で提出すると、労働基準監督署に届くまでに時間を要し、起算日を過ぎて受理される恐れもあります。郵送で提出する場合、スケジュールに余裕を持って早めに手続きするようにしましょう。

4-3. 電子申請する

36協定届は、電子申請により提出することも可能です。電子申請の場合、パソコンなどのデバイスとインターネット環境があれば、24時間365日場所を問わず提出ができます。郵送よりも受理が早く、届出が提出日ギリギリになったときに便利です。また、郵送代がかからず、コストを削減することも可能です。さらに、電子申請であれば、複数に拠点を持つ企業も本社一括届出により、申請の手間を大きく減らすことができます。

関連記事:36協定の本社一括届出とは?要件の緩和や電子申請のやり方をわかりやすく解説!

5. 36協定届の提出期限に関するポイントや注意点

ここでは、36協定の届出を提出期限内に済ませるために、押さえておきたいポイントや注意点を紹介します。

5-1. 様式の入手方法や作成方法について事前に確認しておく

初めて36協定の届出をする際、様式の入手方法や作成方法などがわからない場合もあるかもしれません。取り決めた起算日までに提出できるよう、事前に確認しておくことが大切です。

様式は所轄の労働基準監督署で入手するか、厚生労働省または所轄労働局のホームページからダウンロードできます。また、厚生労働省のホームページにて、必要事項を入力するだけで簡単に自動作成できる36協定届の作成支援ツールが使用できます。作成方法についてわからないことがあれば、各労働基準監督署や働き方改革推進支援センターに問い合わせしましょう。担当職員による企業訪問にて、具体的な作成方法について説明を受けることもできます。

なお、2021年4月から36協定届は新様式に変更されています。また、2024年4月から、36協定の時間外労働の上限規制における猶予期間が終了し、新様式の36協定届を使用しなければならない業種・業務もあるため注意が必要です。

関連記事:36協定届の新様式とは?2024年4月からの変更内容や書き方・記入例をわかりやすく解説!

5-2. 対象期間の途中で起算日の変更は原則できない

36協定を締結し、36協定届を提出した後、当該36協定を破棄したうえで再締結したとしても、当該有効期間は起算日の変更は原則できません。そのため、一度決めた起算日はなかなか変更できないことに注意しましょう。なお、複数の事業場があり、全社的に対象期間を統一する場合、当初の36協定で定めた時間外労働の上限を超えられる月数について遵守するという条件を満たせば、36協定の起算日の変更が可能です。

(Q)対象期間の途中で36協定を破棄・再締結し、対象期間の起算日を当初の36協定から変更することはできますか。

(A)時間外労働の上限規制の実効性を確保する観点から、1年についての限度時間(原則として360時間。法第36条第4項)及び特別条項により月45時間を超えて労働させることができる月数の上限(法第36条第5項)は厳格に適用すべきものであり、ご質問のように対象期間の起算日を変更することは原則として認められません。(省略)

5-3. 初回の電子申請の際は早めに環境設定しておく

電子申請は、書面を窓口に提出するよりも時間をかけずに手続きできる方法です。しかし、電子申請を利用するには、ブラウザの環境構築やアプリのインストールなど、事前設定が必要です。準備に戸惑ったために、電子申請が提出期限に間に合わなかったということがないよう、初めて電子申請を利用する場合は早めに環境設定をおこないましょう。

関連記事:36協定届の提出方法は?郵送や電子申請のやり方、注意点をわかりやすく解説!

6. 36協定届の作成・提出に関するよくある質問

ここでは、36協定届の作成・提出に関するよくある質問への回答を紹介します。

6-1. 36協定届の日付記載欄の書き方とは?

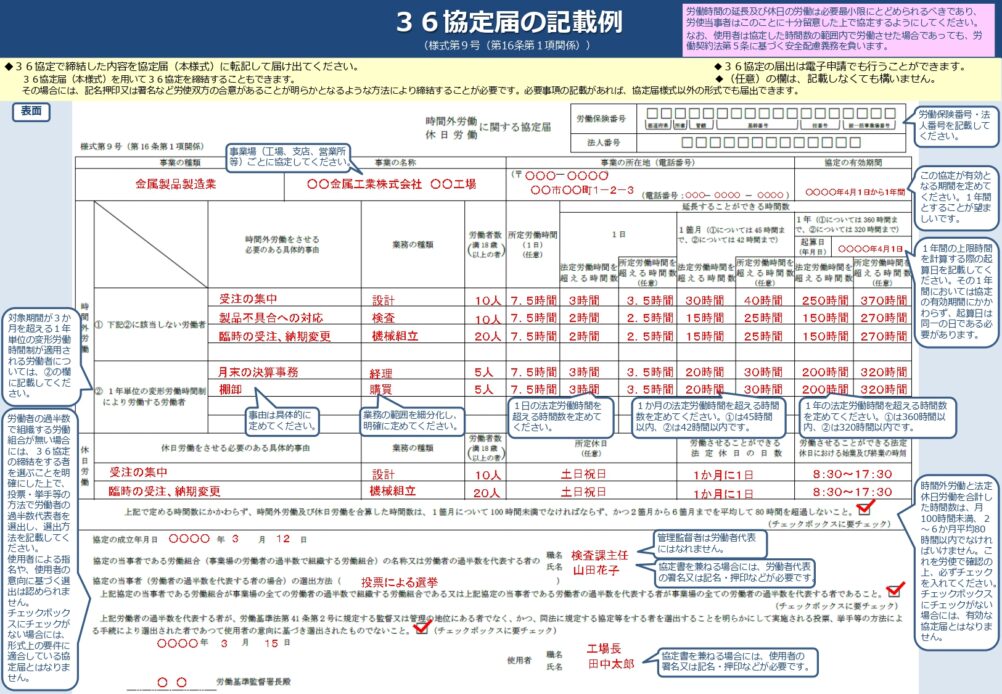

36協定届には、日付を記載する欄がいくつか設けられています。ここでは、下記の厚生労働省の36協定届(一般条項)の記載例を基に日付欄の書き方について解説します。

36協定届の日付記載欄の書き方・記入例は、次の通りです。

|

日付記載欄 |

書き方・記入例 |

|

協定の有効期間(右上) |

36協定の有効期間を記載する 例. 2024年4月1日から1年間 |

|

起算日(右上) |

1年間の時間外労働の上限時間を計算する際の起算日を記載する(原則として「協定の有効期間」と同一の日付を記載する) 例. 2024年4月1日 |

|

協定の成立年月日(左下) |

36協定の成立年月日を記載する 例. 2024年3月3日 |

|

労働基準監督署の記載の上の箇所(左下) |

36協定届を労働基準監督署に提出する日付を記載する 例. 2024年3月10日 |

「36協定の成立年月日」「36協定届の提出日」「36協定の有効期間の開始日(起算日)」という順序になるように、日付を記載することが大切です。

6-2. 36協定届の記載人数と実際の人数が一致しない場合の対応は?

新規雇用や退職などにより、36協定届に記載した従業員数が実際の人数と一致しなくなるケースはよくあります。その都度、36協定届を作成し直すのは大きな負担となります。36協定届の記載人数と実際の人数に変化があった場合や、過半数代表者が後に変更になった場合でも、当初の36協定は有効であり、作成・提出し直す必要はありません。次回の更新の際に、従業員数は修正しましょう。なお、事業所の名称・所在地が変わった場合、時間外労働の上限や理由に変更がある場合は、再提出が必要になります。

6-3. 新規事業所の36協定の提出期限は?

36協定は事業所ごとに締結し、事業所を管轄する労働基準監督署に届出をおこなう必要があります。新しく事業所を開設する場合も、時間外労働や休日労働が発生するのであれば、36協定の締結および届出が必要です。この場合の提出期限は、時間外労働・休日労働の実施日までとなります。また、新規事業所を立ち上げる場合、社会保険や税務関係の手続きにも注意が必要です。

4 時間外労働・休日労働に関する協定届(三六協定)(パンフレット)

労働基準法第 32 条で、「休憩時間を除いて 1 日に 8 時間、1 週間に 40 時間を超えて労働させてはいけない」と定められています。これを超えて労働させるためには、使用者は労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)との書面による協定を締結し所轄労働基準監督署に届け出ることが必要です。

提出期限:実施日以前に遅滞なく

7. 36協定の届出は起算日までに済ませる必要がある

36協定の届出に決まった提出期限が設定されているわけではありません。しかし、労使間の話し合いのもと設定した起算日から36協定が適用されるため、起算日を過ぎて届出すると、遅れた分の期間は無効となり、労働基準法違反になってしまいます。また、36協定届には、対象期間とともに、有効期間を定めます。有効期限を過ぎた後も時間外労働や休日労働をさせる場合、再び36協定の締結と届出をしなければならないので注意が必要です。

36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。

当サイトでは、そもそも36協定とは何で残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。

これ一冊で36協定の届出に対応できますので、36協定届の対応に不安な点がある方は、ぜひこちらから「36協定の手順書」をダウンロードしてご覧ください。