高年齢者雇用安定法の改正により、65歳まで安定した雇用を確保するため、「定年制の廃止」「定年退職年齢の引き上げ」「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置を講じることが事業主に義務付けられました。本記事では、定年退職年齢の引き上げのメリット・デメリットや、定年退職時と再雇用時に人事担当者がとるべき手続きについて解説します。

目次

1. 定年退職とは?

そもそも定年退職とはどのような意味なのでしょうか。ここでは、定年退職の定義や、定年退職の年齢は何歳から設定できるのかについて詳しく紹介します。

1-1. 定年退職の定義

定年退職とは、従業員が就業規則など会社の定めている年齢に到達したことにより、雇用関係が終了する規定のことです。すべての企業が定年退職のルールを必ず設ける必要はありません。しかし、定年退職の規定をしていない場合、企業と従業員の退職に関する合意がなければ、解雇の取り扱いとなってしまいます。そのため、定年退職のルールは、就業規則などできちんと定めておくことが推奨されます。

1-2. 定年退職年齢は何歳から?

定年退職のルールを設けるかどうかは企業の自由です。しかし、定年退職の規定をする場合、高年齢者雇用安定法第8条により、定年退職の年齢は60歳以上と設定しなければなりません。60歳未満と設定した場合、その規定は無効になるので注意が必要です。

(定年を定める場合の年齢)

第八条 事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。

2. 定年退職と高年齢者雇用安定法の関係

2021年4月より、高年齢者雇用安定法の法改正が施行されました。これにより、65歳までの安定した雇用を確保するような対応がすべての企業に義務付けられるようになりました。定年退職年齢を65歳以上に設定していれば、現状は特に問題ありません。しかし、定年退職年齢を65歳未満としている場合、何かしらの対応が求められます。ここでは、定年退職年齢を65歳未満としている企業がすべき対応について詳しく紹介します。

2-1. 定年制の廃止

定年制を廃止すれば、年齢を理由にその企業で働けなくなることはありません。しかし、多くの企業において定年を設定しているのが現状です。

2-2. 定年の引き上げ

定年退職年齢を65歳以上に引き上げれば、65歳まで安定して雇用することができるようになります。定年制を廃止することが難しいと考えている企業も少なくなく、定年退職年齢の引き上げにより対応している企業も多いです。

2-3. 継続雇用制度の導入

継続雇用制度を導入することで、高年齢者雇用安定法の法改正に対応することもできます。継続雇用制度とは、雇用している高年齢者を、本人の希望に応じて定年後も引き続いて雇用する制度のことです。継続雇用制度には、「再雇用制度」と「勤務延長制度」の2種類に区分することができます。

|

継続雇用制度 |

説明 |

|

再雇用制度 |

定年退職年齢で一度退職扱いにした後、再度雇用をすることで雇用を延長する制度 |

|

勤務延長制度 |

退職扱いとせず、雇用形態を維持したまま雇用する制度 |

再雇用制度では、これまでの正規雇用とは違い、契約社員や嘱託社員といったさまざまな雇用形態で契約を交わすことができます。正社員ではないので、勤務時間や勤務日数など労働条件を柔軟に変更することが可能です。一方、勤務延長制度では、定年前と同じ雇用形態で継続して働けるため、労働者のモチベーションを維持することができます。このように、再雇用制度と勤務延長制度にはそれぞれメリットがあるので、自社にあった方法を採用することが大切です。

(高年齢者雇用確保措置)

第九条 定年(六十五歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置のいずれかを講じなければならない。

一 当該定年の引上げ

二 継続雇用制度の導入

三 当該定年の定めの廃止

2-4. 2025年3月に経過措置が完全終了

高年齢者雇用安定法では、老齢厚生年金における報酬比例部分の受給開始年齢が段階的に引き上げられることを考慮し、経過措置として、継続雇用制度の対象者を限定することが認められています。しかし、2025年3月で経過措置は終了します。つまり、2025年4月より、すべての企業が65歳までの安定した雇用の確保ができる対応をおこなわなければなりません。

2-5. 65歳から70歳までの就業機会の確保(努力義務)

定年退職年齢を65歳以上に設定していれば、現状は企業の義務を果たせているといえます。しかし、高年齢者雇用安定法では、65歳から70歳までの就業機会の確保も努力義務として定めています。定年退職年齢を65歳以上70歳未満に設定している企業や、継続雇用制度を導入している企業は、次のいずれかの対応をおこなうよう努めなければなりません。

- 70歳までの定年年齢の引き上げ

- 定年制の廃止

- 70歳までの継続雇用制度の導入

- 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

- 70歳まで継続的に社会貢献事業などに従事できる制度の導入

今後も少子高齢化による労働人口の減少が予測されています。いずれは70歳定年が義務化されることもないとは言い切れません。将来を見据えて、定年退職について制度を適切に整備しましょう。

(高年齢者就業確保措置)

第十条の二 定年の定めをしている事業主又は継続雇用制度を導入している事業主は、その雇用する高年齢者について、次に掲げる措置を講ずることにより、六十五歳から七十歳までの安定した雇用を確保するよう努めなければならない。ただし、当該事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を厚生労働省令で定めるところにより得た創業支援等措置を講ずることにより、その雇用する高年齢者について、定年後等又は第二号の六十五歳以上継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後七十歳までの間の就業を確保する場合は、この限りでない。

一 当該定年の引上げ

二 六十五歳以上継続雇用制度の導入

三 当該定年の定めの廃止

2 前項の創業支援等措置は、次に掲げる措置をいう。

一 その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者が新たに事業を開始する場合に、事業主が、当該事業を開始する当該高年齢者との間で、当該事業に係る委託契約その他の契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業を確保する措置

二 その雇用する高年齢者が希望するときは、次に掲げる事業について、当該事業を実施する者が、当該高年齢者との間で、当該事業に係る委託契約その他の契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業を確保する措置

イ 当該事業主が実施する社会貢献事業

ロ 法人その他の団体が当該事業主から委託を受けて実施する社会貢献事業

ハ 法人その他の団体が実施する社会貢献事業であつて、当該事業主が当該社会貢献事業の円滑な実施に必要な資金の提供その他の援助を行つているもの

3. 日本における定年退職の現状

ここでは、厚生労働省の「令和5年高年齢者雇用状況等報告」を基に日本における定年退職の現状について詳しく紹介します。

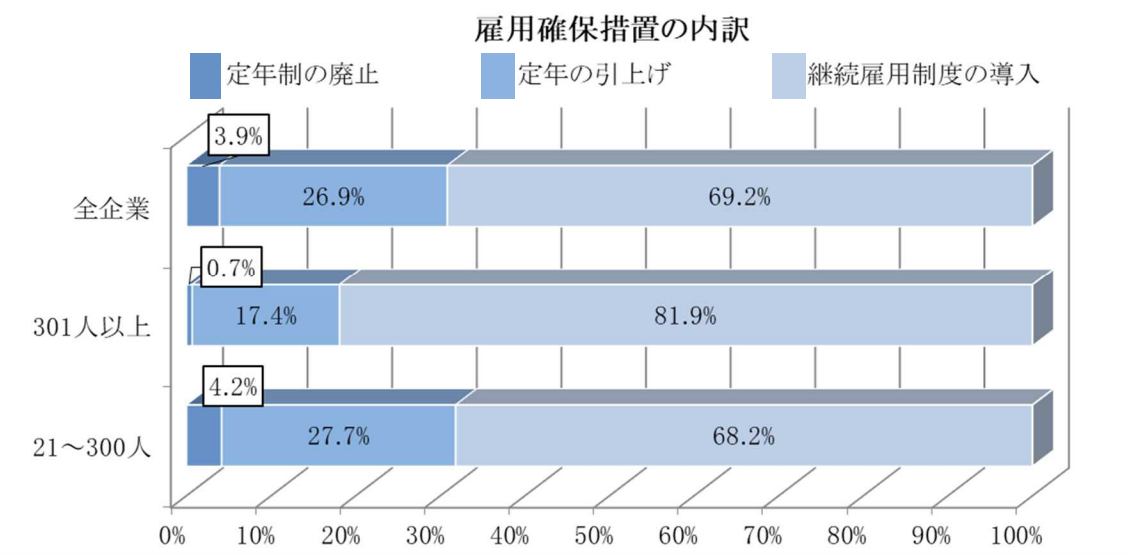

3-1. 高年齢者雇用確保措置の内訳

定年年齢を65歳未満に定めている事業者は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、「定年制の廃止」「定年の引き上げ」「継続雇用制度の導入」のいずれかの高年齢者雇用確保措置を実施しなければならなりません。「令和5年高年齢者雇用状況等報告」によると、高年齢者雇用確保措置の内訳は、次の通りとなっています。

大企業(301人以上)と中小企業(21~300人)ともに、高年齢者雇用確保措置として、継続雇用制度を導入している企業が多い傾向にあります。また、定年の引き上げを実施する企業も20%程度あることが確認できます。中小企業では、定年制の廃止を実施している企業も少なからずみられます。

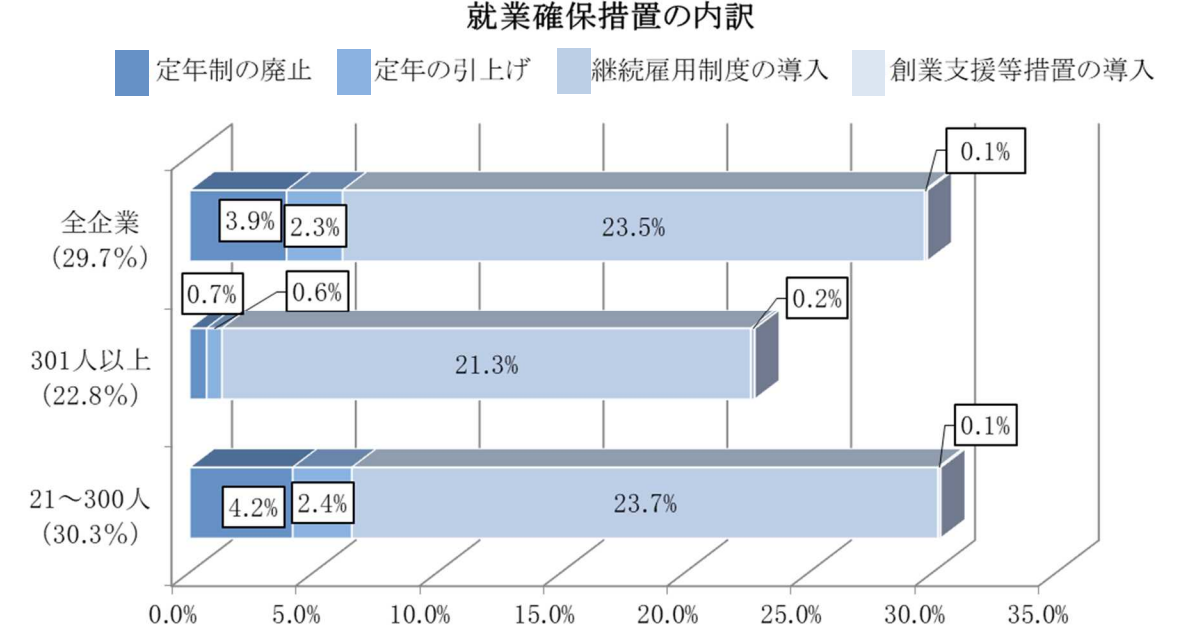

3-2. 高年齢者就業確保措置の内訳

高年齢者雇用確保措置は義務ですが、高年齢者就業確保措置(70歳までの就業機会を確保すること)も努力義務として法律で定められています。「令和5年高年齢者雇用状況等報告」によると、高年齢者就業確保措置の内訳は、次の通りとなっています。

まずそもそも高年齢者就業確保措置を実施できている企業は、全体で30%程度であることがわかります。大企業よりも中小企業のほうが、高年齢者就業確保措置を実施できていることも読み取れます。また、高年齢者就業確保措置として、「定年制の廃止」「定年制の引き上げ」よりも「継続雇用制度の導入」で対応している企業が多いようです。このように、高年齢者就業確保措置は努力義務であるものの、実施している企業は半数を下回る結果となっています。

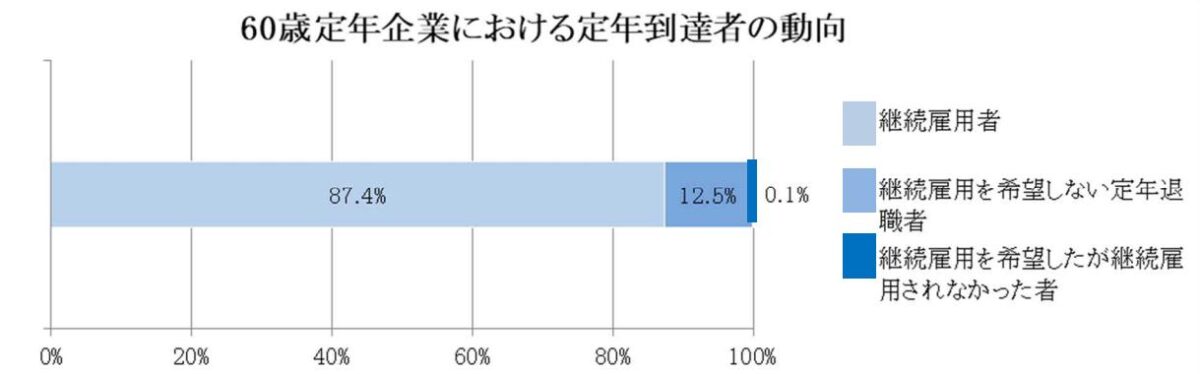

3-3. 60歳定年到達者の動向

定年退職年齢を引き上げるなどの対応を考えている場合、60歳定年到達者の動向について気になる人も少なくないでしょう。「令和5年高年齢者雇用状況等報告」によると、60歳定年企業における定年到達者の動向は、次の通りとなっています。

このように、多くの60歳定年到達者(87.4%)は継続雇用されていることがわかります。しかし、継続雇用を希望しない定年退職者(12.5%)も一定数います。また、継続雇用を希望しても雇用されなかった人(0.1%)もいます。高年齢者雇用安定法の観点からも、継続雇用を希望する労働者が雇用されない事態は避けるようにしなければなりません。

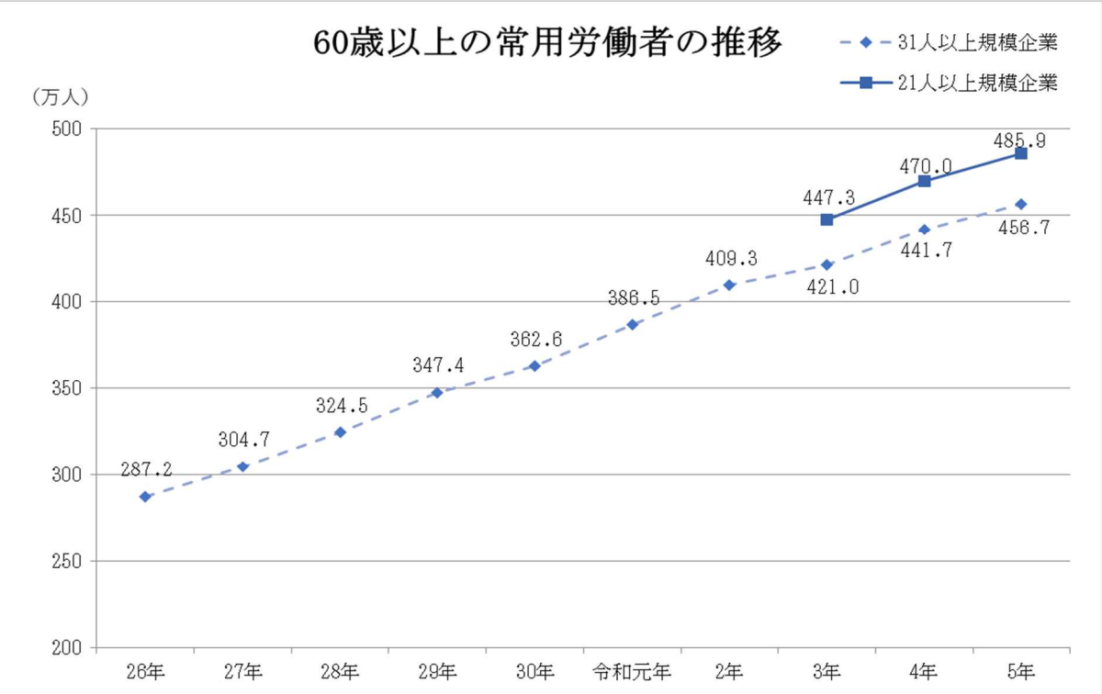

3-4. 高年齢者常用労働者の推移

60歳以上になっても常用労働者として安心して働ける環境を用意できている企業はどの程度あるのでしょうか。「令和5年高年齢者雇用状況等報告」によると、60歳以上の常用労働者の推移は、次のようになっています。なお、常用労働者とは、「期間を定めずに雇われている者」もしくは「1カ月以上の期間を定めて雇われている者」を指します。

このように、年々60歳以上の常用労働者は増加していることが資料から読み取れます。このような結果は、定年になっても働き続けたいと考えている労働者にとって良い傾向だといえます。

4. 定年退職年齢を引き上げるメリット

定年退職年齢を引き上げることで、どのようなメリットが得られるのでしょうか。ここでは、定年退職年齢を引き上げるメリットについて詳しく紹介します。

4-1. 人材確保につながる

少子高齢化による労働人口の減少により、働き手不足は深刻化しています。定年退職年齢を低く設定していると、優秀な人材も一度は退職しなければならず、他の企業に流出してしまう可能性があります。

定年退職年齢を引き上げることで、労働者の働ける期間が長くなります。これにより、定年による離職を減らし、人材確保につなげることができます。また、「定年制がない」「定年退職年齢が70歳以上」などのような長く安心して勤められる環境で働きたいと考えている優秀な人材を獲得できる可能性も高まります。

4-2. 経験やスキルを活かしてもらえる

高年齢者は、数多くの経験を積んでおり、豊富な技術やスキルを持っていることが多いです。そのため、企業の即戦力として活躍してもらうことができます。また、新卒社員や中堅社員の育成のためにも良い効果が期待できます。このように、定年退職年齢を引き上げることで、これまでに得た経験やスキルを企業に還元してもらい、業績アップにつなげることが可能です。

4-3. 従業員の生活を安定させられる

物価の上昇や寿命の延伸などにより、定年退職後に、年金や貯金だけで暮らしていけるか不安を感じている労働者も少なくないでしょう。老後を考え、定年退職年齢の観点から、早いうちに他の企業に転職することを考える人もいるかもしれません。

定年退職年齢を引き上げることで、従業員はその企業で長く安心して働き続けることが可能です。これにより、老後も含め、従業員の生活を安定させることができます。これにより、従業員エンゲージメントが高まり、仕事の生産性が向上する可能性も考えられます。

関連記事:従業員エンゲージメントとは?高めるには何が必要?メリットや具体的な施策も解説!

4-4. 助成金を受け取れる

定年退職年齢を引き上げることで、少なからずコスト面での負担がかかります。厚生労働省では「65歳超雇用推進助成金」を用意しています。65歳以上へ定年を引き上げることで、助成金を受け取ることが可能です。企業の人材確保や労働者の生活安定のためにも、助成金を上手く活用して、定年退職年齢の引き上げを検討してみましょう。

5. 定年退職年齢を引き上げるデメリット

定年退職年齢を引き上げる場合、メリットだけでなく、デメリットも生じる可能性があります。ここでは、定年退職年齢を引き上げるデメリットについて詳しく紹介します。

5-1. 人件費がかかる

定年退職年齢を引き上げることで、労働者が長く働き続けられる分、人件費が高騰します。年功序列を採用している場合、より人件費が大きくなる恐れがあります。また、退職金を勤務年数に応じて算出している場合、将来的な金額が負担になってしまう可能性もあります。

さらに、定年退職年齢をの引き上げをする場合、すべての従業員(定年後も働き続けることを希望する)を対象にしなければならないので、優秀な人材に限定することなどはできません。このようなコストの負担の観点から、定年退職年齢の引き上げは、慎重に検討することが大切です。また、人件費高騰化への対策として、年功序列から成果主義へ評価制度を転換してみるのも一つの手です。

5-2. 世代交代を進められない

定年退職年齢の引き上げにより、豊富な経験・スキルを持った人材を長く雇用し続けることができます。しかし、逆に社内に人材が溢れすぎて、若くフレッシュな人材を雇用できなくなる可能性があります。世代交代をスムーズに進められない場合、高齢者が一気に会社を離職したときに、企業経営が上手く回らなくなる恐れがあります。このように、定年退職年齢の引き上げをおこなう場合、そのリスクも考慮することが大切です。

5-3. 社内制度の見直しが必要になる

定年退職年齢の引き上げにより、社会保険制度や年金制度との兼ね合いなどにより、社内制度の見直しが必要になります。また、すべての従業員が定年退職年齢の引き上げに賛成するかといったらそういうわけではありません。老後を見据えて働いてきた場合、現状の定年を迎えたら、退職したいと考える人もいます。

このように、定年退職年齢の引き上げには、就業規則や雇用契約、早期退職制度などの、社内制度の変更・整備が必要になります。あらかじめ見直しが必要な社内制度を把握しておくことで、スムーズに定年退職年齢の引き上げを実施することが可能です。

6. 定年退職年齢の引き上げに伴う見直すべき制度

定年退職年齢を引き上げる場合、雇用契約や就業規則など、さまざまな社内制度を見直す必要があります。ここでは、定年退職年齢の引き上げに伴う見直すべき制度について詳しく紹介します。

6-1. 雇用契約

労働基準法第15条により、労働条件の明示義務が定められています。定年退職年齢の引き上げにより、同一の労働条件で雇用を継続する場合であれば、原則として、新しく雇用契約を締結する必要はありません。しかし、労働条件が変わる場合、新しく労働条件通知書や雇用契約書を交付する必要があります。そのため、労働条件通知書や雇用契約書のフォーマットの準備や変更などの見直しが必要になります。

(労働条件の明示)

第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

関連記事:労働条件通知書とは?雇用契約書との違いや書き方・記入例をわかりやすく解説!

6-2. 就業規則

労働基準法第89条により、10人以上の労働者を常時雇用している企業は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出る義務があります。就業規則の規定には、退職に関する定めをしなければならないと定められています。そのため、定年退職年齢を引き上げる場合、就業規則の見直しが必要になります。また、就業規則を変更した場合も、届出の義務が生じるので注意が必要です。

(作成及び届出の義務)

第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

二 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(省略)

引用:労働基準法第89条一部抜粋|e-Gov

6-3. 早期退職制度

定年退職年齢を引き上げる場合、現状の制度の通り定年退職を考えている従業員への配慮もおこなう必要があります。変更後の定年退職年齢よりも前に退職する従業員に対しては、退職金を割り増しして支給するなど、早期退職制度も設けるのも一つの手です。ただし、慎重に条件を決めないと、人員不足や人件費高騰化といったデメリットが生じる恐れもあるので注意が必要です。

6-4. 賃金規程

賃金規程(給与規程)とは、就業規則に記載しなければならない項目の一つです。定年退職年齢の引き上げに伴い、シニア世代の仕事へのモチベーションを高めるため、年功序列から成果主義の賃金体系に変更するなど、賃金規程を見直すことが重要です。なお、定年退職後の給与を上げる場合、通常の従業員への配慮もおこなわないと、会社全体としてモチベーションが低下する恐れもあるので注意が必要です。

関連記事:賃金規定の変更の流れを解説!労基署への届け出や必要な手続きとは?

7. 定年退職から再雇用までの流れ

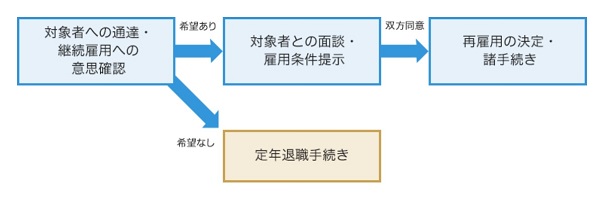

定年退職年齢を引き上げた場合でも、定年制を廃止しない限り、定年退職年齢が到来したら、退職もしくは再雇用の手続きが必要になります。ここでは、定年退職から再雇用までの流れについて詳しく紹介します。

7-1. 継続雇用の意思確認を実施する

まずは、定年退職を迎える対象者へ再雇用についての意思確認が必要になります。退職か再雇用かで手続きが変わってくるので、スケジュールに余裕をもって確認することが大切です。また、再雇用希望者には、「再雇用希望申出書」など、意思が確認できる書類を提出してもらうようにしましょう。

7-2. 雇用条件を提示する

再雇用の意思が確認できたら、個別に面談を実施し、再雇用の雇用条件を提示して同意を得ましょう。仕事内容は変わらなくても、定年前よりも給与が減額したり、再雇用時に職位が変更したりするケースもあります。再雇用の雇用条件に対して対象者から同意を得たら、トラブルが生じないように、新しく雇用契約書を締結するようにしましょう。

7-3. 再雇用の手続きをする

定年退職後に再雇用をする場合、一度退職扱いとなります。そのため、再度、社会保険(健康保険・厚生年金保険)と労働保険(雇用保険・労災保険)の手続きもしなければなりません。

社会保険に関しては、定年退職による「資格喪失届」と再雇用による「資格取得届」を同時に提出する必要があります。これにより、再雇用された月から再雇用後の賃金を基準とした年金保険料、健康保険料に引き下げることが可能です。なお、健康保険は、再雇用後の所定労働時間および日数が、通常の社員と比較して4分の3以上であれば、75歳までは引き続き被保険者となります。厚生年金保険は、70歳の誕生日の前日までは加入が原則となります。ただし、定年退職後、再雇用を機に就業時間を減らした場合、健康保険や厚生年金保険の加入対象から外れる可能性もあります。

雇用保険と労災保険は、再雇用後も特別な手続きなしで引き継ぐことが可能です。65歳以上でも「⾼年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となっています。ただし、定年後再雇用を機に労働時間を減らして、週の所定労働時間が20時間未満となった場合、雇用保険の加入対象から外れるので注意が必要です。

8. 定年退職に関するよくある質問

ここでは、定年退職に関するよくある質問への回答を紹介します。

8-1. 定年退職後に失業保険は受け取れる?

定年退職後(65歳以上)の場合、失業保険の基本手当は受け取ることができません。しかし、定年退職後でも、高年齢被保険者に該当し、次のすべての要件を満たす場合、「高年齢求職者給付」を受け取ることができます。

- 離職による資格の確認を受けたこと

- 労働の意志や能力があるにも関わらず、就業できない状態にあること

- 算定対象期間(原則、離職前1年間)に通算して被保険者期間が6カ月以上あること

定年退職後に、失業保険の給付を受けたいと考えている場合、まずは住民地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に資格があるかどうか問い合わせをおこないましょう。

8-2. 定年退職後の退職金はいつ支払う?

退職金制度は企業が独自で定めることできます。退職金制度がない場合は、定年退職後の退職金の支払いは不要です。一方、退職金制度を定めている場合、原則として、定年退職後と同時に退職金を支払うのが一般的です。また、再雇用して退職した場合、その時も社内の規定にあわせて退職金を支給する必要があります。なお、定年退職年齢の見直しに伴い、退職金制度を変更する場合、原則として従業員の同意が必要です(労働契約法第8条、第9条)。

(労働契約の内容の変更)

第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

(就業規則による労働契約の内容の変更)

第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。(省略)

9. 定年退職年齢のメリット・デメリットを把握して適切に対応しよう!

従業員が定年退職年齢に達したとき、そのまま定年退職するのか、継続雇用するのか、意思確認をしなければなりません。高年齢者雇用安定法の改正により、定年退職年齢の引き上げなどの対応が求められています。定年退職年齢を引き上げることで、人材不足を解消できるというメリットが得られます。しかし、就業規則の見直しも必要になるので、法律の内容を正しく理解して対応しましょう。