雇用保険料率は、雇用保険料を計算するために利用されます。雇用保険料率は業種によって異なるため、正しく理解しておくことが大切です。

雇用保険料率は、雇用保険料を計算するために利用されます。雇用保険料率は業種によって異なるため、正しく理解しておくことが大切です。

この記事では、雇用保険料率とは何か、会社と労働者の負担割合を含めてわかりやすく解説します。また、雇用保険料率の引き上げやその影響についても紹介します。

給与計算業務でミスが起きやすい社会保険料。

保険料率の見直しが毎年あるため、更新をし損ねてしまうと支払いの過不足が生じ、従業員の信頼を損なうことにもつながります。

当サイトでは、社会保険4種類の概要や計算方法から、ミス低減と効率化が期待できる方法までを解説した資料を、無料で配布しております。

「保険料率変更の対応を自動化したい」

「保険料の計算が合っているか不安」

「給与計算をミスする不安から解放されたい」という担当の方は、こちらから「社会保険料の給与計算マニュアル」をダウンロードの上お役立てください。

1. 雇用保険とは?

雇用保険料率の説明をするには、雇用保険そのものの知識も必要です。ここでは、雇用保険の定義や対象者、雇用保険と労災保険の違いについて詳しく紹介します。

1-1. 雇用保険の仕組み

雇用保険とは、社会保険の一つで、労働者の生活や雇用の安定を図るために一定の給付をする制度のことです。雇用保険に加入することで、「求職者給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」「育児休業給付」といった給付を受けられます。大まかな内容は以下の通りです。

|

雇用保険の種類 |

概要 |

主な手当・給付 |

|

求職者給付 |

求職中に交付される給付金 |

基本手当・傷病手当・技能習得手当など |

|

就職促進給付 |

再就職支援や安定雇用のための給付金 |

就業手当・再就職手当・求職活動支援費など |

|

教育訓練給付 |

スキルアップを目的とした教育を受ける際に交付される給付金 |

教育訓練給付金 |

|

雇用継続給付 |

高齢者の雇用継続や再就職の支援や介護のため休業する場合に交付される給付金 |

高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金・介護休業給付金 |

|

育児休業給付 |

原則1歳未満の子を養育するために休業する場合に支給される給付金 |

育児休業給付金・出生時育児休業給付金 |

もっとも馴染みがあるもののひとつが、求職者給付に該当する「失業保険」とよばれている基本手当です。近年注目されている「育児休業給付金」も、雇用保険に含まれています。

関連記事:雇用保険とは?加入条件や手続き方法・注意点をわかりやすく解説!

1-2. 雇用保険と労災保険の違い

雇用保険も労災保険も、国が管掌する公的保険制度です。また、雇用保険と労災保険をあわせて「労働保険」とよぶことがあります。そのため、雇用保険と労災保険は同じ意味合いであると考えている人もいるかもしれません。しかし、雇用保険と労災保険は明確に違いがあるので注意しましょう。

労災保険とは、通勤中や就労中の労働者の負傷・疾病・障害などに対して迅速な保護が目的のもので、保険の対象が雇用保険と異なります。また、雇用保険が「会社と労働者双方」で保険料を負担するのに対し、労災保険は「会社のみ」が保険料を負担します。

関連記事:労働保険とは|労災保険と雇用保険の制度概要と仕組み・加入手続きを詳しく解説

1-3. 雇用保険の対象者

労働者を雇用する企業は、原則として雇用保険の適用事業所となります。雇用保険の適用事業所に雇用される労働者は、次のすべての要件を満たすと、意志に関係なく被保険者にならなければなりません。

- 1週間の所定労働時間が20時間以上

- 同一の事業主に31日以上雇用されることが見込まれる

- 学生でない

このように、雇用保険の加入要件を満たせば、正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトなども雇用保険に加入することができます。なお、雇用保険の加入条件には例外もあるので、労働者を雇用している場合、一人ひとり加入条件を満たしているかきちんと確認することが大切です。

関連記事:雇用保険の加入条件!手続き方法や注意点をわかりやすく解説

2. 雇用保険料率とは?

ここでは、雇用保険料率とはどのような意味なのかを、雇用保険との関係性を踏まえてわかりやすく解説します。

2-1. 雇用保険と雇用保険料率の関係

雇用保険料率とは、雇用保険料として給与の何%を支払うかを定めたものです。雇用保険に加入している労働者は、毎月の給与から雇用保険料を掛け金として支払うことが義務付けられています。

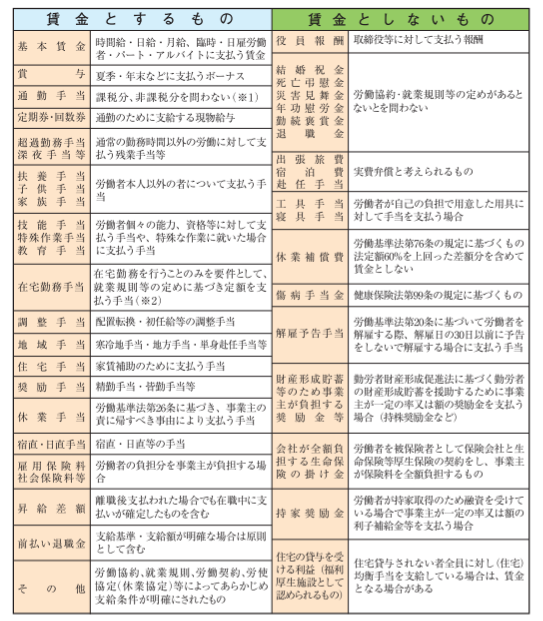

保険料の対象となる給与は基本給だけでなく、通勤手当や残業手当、家族手当、住宅手当といった手当も含まれます。ただし、役員報酬や出張費、退職金、慶弔費、法令により定められた保障費・手当などは対象になりません。

つまり、毎月の雇用保険料は、対象となる賃金に雇用保険料率をかけた金額です。賞与や残業手当などの流動的な給与も含まれるため、毎月の保険料は一定ではないことを覚えておきましょう。

また、雇用保険料率は社会情勢に応じて変化する積立残高を基に毎年見直されています。保険料率の改定があった場合には注意しましょう。

2-2. 雇用保険料率は業種によって異なる

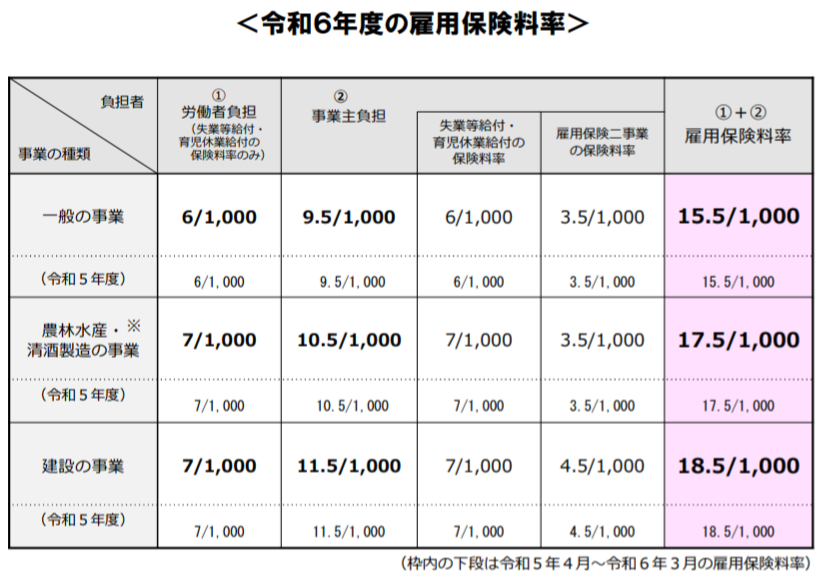

徴収された雇用保険料は、さまざまな給付金や事業費に充てられています。令和6年度の雇用保険料率(下段は令和5年度の雇用保険率)は、下記の表の通りです。

雇用保険料率は、事業の種類によって異なります。保険料率の低い方から「一般の事業」「農林水産・清酒製造の事業」「建設の事業」の3つに区分することができます。なお、令和6年度の雇用保険料率は、令和5年度と変わりません。

2-3. 雇用保険料率が業種によって異なる理由とは?

雇用保険料率が高く設定されている事業は、就業状態が比較的に不安定な傾向があります。農林水産・清酒製造の事業は、季節によって仕事がなくなるケースも多いです。建設の事業では現場ごとの雇用も多く、その場限りの契約も少なくありません。

このような職場の労働者は、雇用保険の手当を受け取るケースが一般労働者より多く、リスクが高いため雇用保険料率が高めに設定されています。

2-4. 建設事業の雇用保険料率が高い理由

建設の事業の雇用保険料率が高く設定されている理由としては、雇用が不安定になりがちなことが挙げられます。建設の事業においては、現場単位で期間を限定した雇用契約を結ぶことも多く、他の事業と比較して、働けない期間が長くなる傾向があります。失業給付を受ける可能性も高くなることから、雇用保険料率が高く設定されているのです。

また、助成金の種類が多いことも、建設の事業の雇用保険料率が高く設定されている理由のひとつです。雇用保険料によって助成金が運営されているため、他の事業よりも高めの料率が設定されています。

2-5. 農林水産事業において一般事業と同様に扱われる事業

同じ農林水産業でも、事業規模の変化がないと厚生大臣に指定される事業は一般の事業として取り扱われます。該当する事業は、下記の通りです。

- 園芸サービスの事業

- 牛馬の育成・酪農・養鶏または養豚の事業

- 内水面養殖の事業

- 特定の船員を雇用する事業

これらの事業は、雇用保険料率も一般の事業と同じに設定されています。

雇用保険料は毎月従業員が支払う社会保険料の一部で、給与計算にかかわるため、正しい手順と計算方法で算出する必要があります。 当サイトでは、雇用保険料を含む社会保険料を算出方法と社会保険の基本的な考え方を1冊にまとめた「社会保険料の給与計算マニュアル」を無料でお配りしています。 雇用保険料を含む社会保険料の正しい算出方法をまとめて理解したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

3. 雇用保険料の計算方法

雇用保険料は、雇用保険料率を基に次の計算式で算出されます。

ここでは、雇用保険料の計算方法について詳しく紹介します。

3-1. 雇用保険料の会社と労働者の負担割合

雇用保険は労使ともに負担しますが、負担割合に関してはそれぞれ異なります。会社側は「失業等給付」「育児休業給付」「雇用保険二事業」の3つに対して支払うのが義務です。労働者側は「失業等給付」と「育児休業給付」の2つに対して支払います。

そのため、企業の負担割合は労働者よりも大きくなります。しかし、失業等給付や育児休業給付のように、労働者にもかかわる部分の負担は公平です。

関連記事:雇用保険料の会社負担割合は?計算方法・最新の雇用保険料率を解説

3-2. 雇用保険料の具体的な計算方法と支払方法

一般事業に該当し、ひと月の給与が30万円であった場合の雇用保険料は、次の通りです。

- 会社負担:2,850円 = 30万円 × 9.5/1,000

- 従業員負担:1,800円 = 30万円 × 6/1,000

雇用保険料は、従業員負担分は毎月の給与などから徴収し、会社が年に一度「年度更新」という手続きで従業員負担分と会社負担分を計算し、原則として6月1日から7月10日までの間に納付しなければなりません。計算期間は4月1日から3月31日までの1年間です。その期間に雇用保険に加入している従業員に支払った賃金総額に対して、労使双方の負担割合を合わせた雇用保険料率(一般事業であれば1.55%)を掛けることで、支払うべき雇用保険料の総額を計算することができます。

雇用保険に加入している従業員からは、給与などの賃金の支払いがある度に、雇用保険料を賃金から天引きしましょう。従業員の賃金から天引きした雇用保険料に、会社負担分の雇用保険料を加えて国に納付することで、支払いは完了します。

関連記事:雇用保険料納付の仕組み・納付方法を手順別にわかりやすく解説!

4. 雇用保険料を計算する際の注意点

ここでは、雇用保険料率を用いて雇用保険料を計算する際の注意点について詳しく紹介します。

4-1. 賞与からも雇用保険料は引かれる

雇用保険料は賞与からも天引きする必要があります。雇用保険料の計算方法は、一般的な給与のときと同様で、「雇用保険料 = 賞与額 × 雇用保険料率」です。

ただし、名称がボーナスとなっていたとしても中身が恩恵的な意味合いの祝金など、労働の対価に該当しない賞与については、雇用保険料の控除が不要です。そのため、名称だけで判断しないようにしましょう。

関連記事:賞与にも雇用保険料がかかる理由とは?最新の保険料率や計算方法を詳しく解説

4-2. 端数処理に注意する

雇用保険料を計算する際に、1円未満の端数が発生するケースがあります。給与から雇用保険料を源泉徴収している場合、原則として「端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げ」となります。ただし、従来切り捨てで端数処理をおこなっていた場合などは、引き続き切り捨てで端数処理をしても問題ありません。

1. 被保険者負担分を賃金から源泉控除する場合

被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。2. 被保険者負担分を労働者が事業主へ現金で支払う場合

端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上は切り上げとなります。※ただし、これらの端数処理の取扱いは、労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合には、この限りではありません。例えば、従来切り捨てで行われていた場合には、引き続き同様の取扱いを行っても差し支えありません。

関連記事:雇用保険料の端数はどう処理する?厚生労働省の方針や正しい対応方法を解説

4-3. 雇用保険料の徴収タイミングを把握する

雇用保険料は、雇用保険に加入した時点から発生します。雇用保険は健康保険や厚生年金保険と異なり、支払われた給与の金額に連動するので注意しましょう。

たとえば、4月15日に雇用保険に加入した場合、4月15日より雇用保険料が発生します。毎月25日締め月末払いを採用している場合、4月15日から4月25日までの期間については労働しているため給与が発生しますので雇用保険料がかかります。そのため給与から雇用保険料を天引きする必要があります。4月1日から4月14日まで期間は労働していないので給与もその期間は発生しませんので、雇用保険もかかりません。

5. 雇用保険料率の引き上げについて

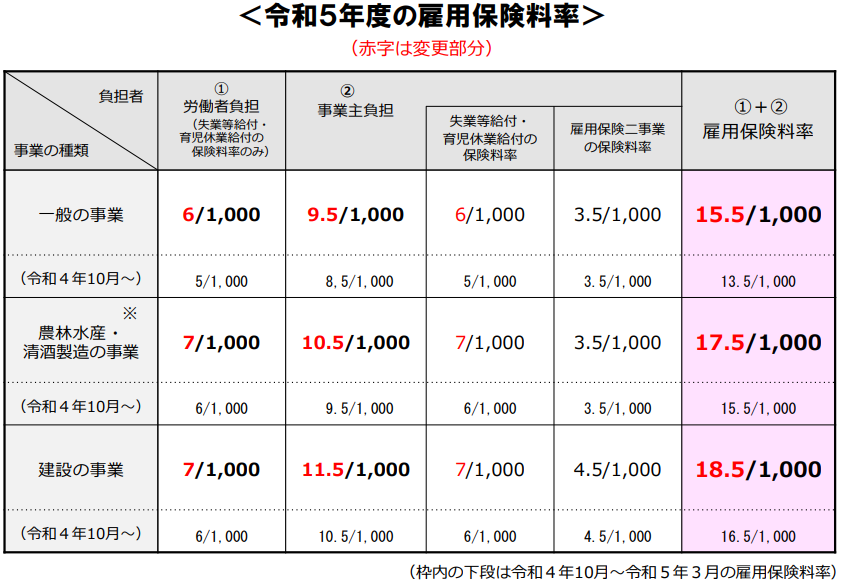

令和6年度の雇用保険料率については、令和5年度から変更がありません。しかし、令和4年度(2022年)から令和5年度(2023年)に変わるときに、雇用保険料率は引き上げられました。ここでは、その内容や背景、影響について詳しく紹介します。

5-1. 令和5年度(2023年)の雇用保険料率引き上げ

厚生労働省は、令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)雇用保険料率について、前年(令和4年10月~令和5年3月)分よりそれぞれ0.2%引き上げました。

5-2. 雇用保険料率が引き上げられた背景や影響

令和5年度(2023年)の雇用保険料率引き上げの理由として、長引く新型コロナウイルス感染症の影響により、雇用調整助成金の給付が増えたことや、失業手当を受給する労働者が増加したことが挙げられます。

雇用保険料率が上がると、雇用保険料も上がり、労働者と会社ともに負担が大きくなります。会社としては労働者が正規雇用を希望しても要望に応えづらくなるかもしれません。また、労働者は給与が上がっても、雇用保険料の負担が大きくなることで、手取りが増えにくい可能性があります。

このように、雇用保険率の引き上げは繰り返しおこなわれています。今後も雇用保険料率の引き上げがおこなわれる可能性もあります。そのため、雇用保険料率引き上げの影響についてもきちんと理解しておきましょう。

5-3. 雇用保険料率の推移

過去10年間における雇用保険料率の推移は下表の通りです。

| 年度 | 労働者負担 | 事業主負担 | 雇用保険料率 |

| 2024 | 0.6% | 0.95% | 1.55% |

| 2023 | 0.6% | 0.95% | 1.55% |

| 2022 | 0.5% | 0.85% | 1.35% |

| 2021 | 0.3% | 0.6% | 0.9% |

| 2020 | 0.3% | 0.6% | 0.9% |

| 2019 | 0.3% | 0.6% | 0.9% |

| 2018 | 0.3% | 0.6% | 0.9% |

| 2017 | 0.3% | 0.6% | 0.9% |

| 2016 | 0.4% | 0.7% | 1.1% |

| 2015 | 0.5% | 0.85% | 1.35% |

雇用保険料率は、毎年変更されるわけではありません。また、引き上げだけではなく、状況によっては引き下げられるケースもあります。今後も変更される可能性があるため、雇用保険料を計算する前に必ずチェックするようにしましょう。

6. 雇用保険料率の仕組みを知っておこう

今回は、雇用保険料率の意味や計算上の注意点を紹介しました。雇用保険料を適切に計算するには、雇用保険料率を正しく把握することが大切です。雇用保険料率は業種によって異なります。

また、労使で雇用保険料の負担割合も違うので注意が必要です。雇用保険料率の引き上げも一過性のものとせず、注視するとともに、この機会に働く環境や働き方についても考えてみましょう。

給与計算業務でミスが起きやすい社会保険料。

保険料率の見直しが毎年あるため、更新をし損ねてしまうと支払いの過不足が生じ、従業員の信頼を損なうことにもつながります。

当サイトでは、社会保険4種類の概要や計算方法から、ミス低減と効率化が期待できる方法までを解説した資料を、無料で配布しております。

「保険料率変更の対応を自動化したい」

「保険料の計算が合っているか不安」

「給与計算をミスする不安から解放されたい」という担当の方は、こちらから「社会保険料の給与計算マニュアル」をダウンロードの上お役立てください。