雇用保険料の労働者負担と会社負担の割合に関して、2022年10月から変更が加えられました。また、雇用保険料率は社会情勢などに応じて随時変更されるため、人事担当者は変更内容を正しく把握することが重要です。

本記事では、雇用保険の内容や、労働者負担や会社負担の割合の算出方法や変更内容、高齢者の雇用保険などについて解説します。

関連記事:雇用保険とは?加入条件や手続き方法・注意点をわかりやすく解説!

給与計算業務でミスが起きやすい社会保険料。

保険料率の見直しが毎年あるため、更新をし損ねてしまうと支払いの過不足が生じ、従業員の信頼を損なうことにもつながります。

当サイトでは、社会保険4種類の概要や計算方法から、ミス低減と効率化が期待できる方法までを解説した資料を、無料で配布しております。

「保険料率変更の対応を自動化したい」

「保険料の計算が合っているか不安」

「給与計算をミスする不安から解放されたい」

という担当の方は、「社会保険料の給与計算マニュアル」をご覧ください。

目次

1. 雇用保険とは社会保険料の一種

雇用保険は、社会保険もしくは労働保険として分類されます。

広義の「社会保険」には、健康保険、厚生年金保険、介護保険(40歳以上に限る)、労災保険、雇用保険が含まれます。一方で狭義の「社会保険」には、健康保険、厚生年金保険、介護保険(40歳以上に限る)のみが該当します。そして労災保険、雇用保険は「労働保険」と呼ばれることもあるため覚えておきましょう。

そもそも雇用保険とは、労働者の生活・雇用の安定や能力の向上、失業者や教育訓練を受ける人への給付などのための保険制度であり、会社に雇用される労働者を守るためのものです。

雇用保険の加入条件は、以下の2つです。

- 勤務を開始してから少なくとも31日間以上働く可能性が高い人

- 1週間につき20時間以上働いている人

この条件は、年齢に関係なく条件を満たせば適用されますが、一部例外もあるので注意しましょう。

参考:雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!|厚生労働省

雇用保険に加入すると、主に次のような保障を受けることが可能です。

- 失業保険の給付

- 育児休業の給付

- 介護休業の給付

- 教育訓練の給付

以下、それぞれの保障内容について詳しく説明します。

関連記事:雇用保険料の計算方法・2023年の料率引き上げについても解説!

1-1. 失業保険の給付

失業保険とは、ハローワークが定めている失業の状態である人が受け取れるものです。失業の状態とは、仕事に就く意思や能力を備えているものの、仕事に就けないことを指します。そのため、働く意思がない人や、病気やケガなどの理由ですぐに仕事に就けない場合は、失業手当を受け取れません。

失業手当は、以前の職場で雇用保険に加入しており、定められた条件をクリアした人であれば受け取れます。また、スキルアップを目的とした転職などの理由による自己都合退職の場合、離職の日以前の2年間で、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あれば、失業保険を受け取ることが可能です。

自己都合退職であっても、家族の介護や出産・育児など、自身の意思に反して退職せざるを得なかった場合(特定理由離職者)や、企業の倒産や解雇などによる会社都合退職の場合(特定受給資格者)は、離職の日以前の1年間で、被保険者期間が通算して6カ月以上あれば受け取ることが可能であり、条件が緩和されています。

参考:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省

1-2. 育児休業の給付

原則として1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たす労働者(被保険者)に対して支給されるものであり、育児休業給付金と出生時育児休業給付金があります。

また、近年新しくできた出生時育児休業給付金については、子どもが生まれてから8週間までの期間に出生時育児休業(合計28日まで可)をした場合に受け取ることができます。これは産後パパ育休と言われています。出生時育児休業給付金を受け取れるのは、原則として男性のみです。それぞれの給付金を受け取るための条件は、以下の3つです。

- 子どもを育てるための育児休業もしくは産後パパ育休育児休業を取得した被保険者であること

- 育児休業を開始した日の前の2年間で、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あること(ない場合は、仕事に就いた時間数が80時間以上の月が12カ月以上あること)

- 休業開始中の就業日数が、最大でも10日以下であること(10日を超える場合は就業した時間数が80時間以下であること)

1-3. 介護休業の給付

介護休業給付金は、家族を介護するために仕事を休まなければならない場合に支給されるものです。介護が必要だとみなされるのは、2週間以上常に介護しなければならない状態(いわゆる、要介護状態)の家族がいるケースと定められています。

介護休業をスタートする前の2年間に、雇用保険の加入期間が12カ月以上あれば、支給の対象です。ただし、11日以上仕事をした月を1カ月とみなして計算します。

支給額は、休業中給与の支給がない場合には、休業する前の給与について日額に換算した場合の67%です。また、介護する家族1人につき最大で93日休業することが認められています。

1-4. 教育訓練の給付

教育訓練の給付は、仕事をする人のキャリア形成や能力アップをサポートするために、厚生労働大臣が定めた教育訓練を修了したときに受講にかかった費用の一部が給付金としてが支給されるものです。

教育訓練には、以下の3つが当てはまります。

- 一般教育訓練

- 特定一般教育訓練

- 専門実践教育訓練

給付金の支給を受けるためには受講開始日の時点で雇用保険の被保険者期間(支給要件期間という)が3年以上必要となっています。

だだし、現行は初めて支給を受けようとする場合は、一般教育訓練と特定一般教育訓練は1年以上、専門実践教育訓練は2年以上の支給要件期間があれば受けることができるように暫定措置が取られています。

2. 雇用保険料の会社負担割合は?

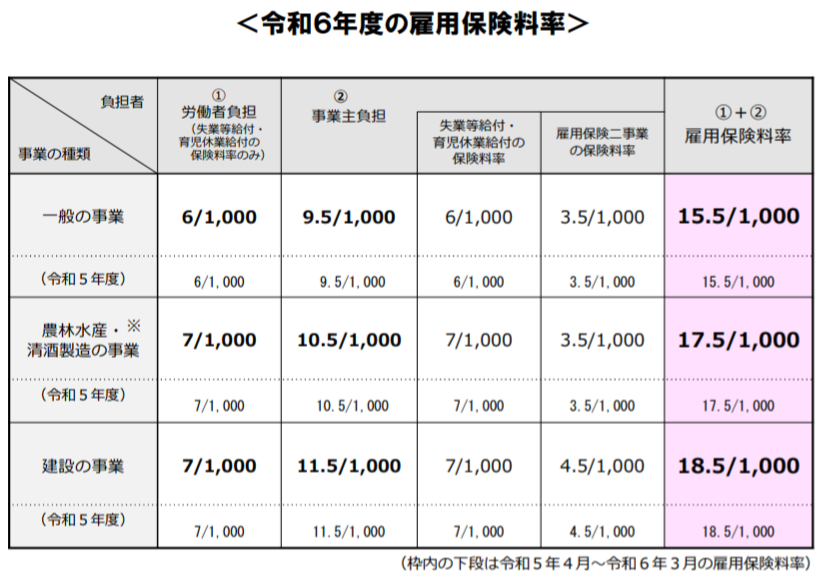

令和6年度の雇用保険料率は、下記の表の通りです。

雇用保険料の会社負担割合は、事業の種類によって異なります。「一般の事業」「農林水産・清酒製造の事業」「建設の事業」の3つに区分されているため、自社の事業が該当する部分の数値を確認しましょう。

また、雇用保険料率や会社負担割合は、年度によって変わるケースもあるため、常に最新の情報をチェックしておくことが重要です。

3. 雇用保険料の労働者負担額と会社負担額の計算方法

雇用保険料の計算方法については、賞与が発生しない月と発生する月とで違いがあるため注意が必要です。それぞれの違いを説明していきます。

3-1. 賞与が発生しない月の算出方法

まずは、賞与が発生しない月の雇用保険料の計算方法を見ていきましょう。以下3つの業種ごとに計算例を紹介します。

(労働者負担)25万円 × 0.6% = 1,500円

(会社負担)25万円 × 0.95% = 2,375円

(労働者負担)30万円 × 0.7% = 2,100円

(会社負担)30万円 × 1.05% = 3,150円

(労働者負担)35万円 × 0.7% = 2,450円

(会社負担)35万円 × 1.15% = 4,025円

3-2. 賞与が発生する月の算出方法

賞与が発生する月の計算方法は、(給料×雇用保険料)+(賞与×雇用保険料)です。

例えば、月収25万円に加え、12月に30万円の賞与が発生するAさんの場合は、以下のように計算します。

労働者負担:(25万円 × 0.6%)+(30万円 × 0.6%)= 1,500円 + 1,800円 = 3,300円

会社負担:(25万円 × 0.95%)+(30万円 × 0.95%)= 2,375円 + 2,550円 = 4,925円

給与計算をする際には、雇用保険料のみならず、ほかの社会保険料の計算も必要です。 給与計算をするうえで、どの保険料がどのような計算方法なのか混同しやすいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。当サイトでは、そのような方に向けて、社会保険料の種類ごとの計算方法をまとめた資料を無料でお配りしています。社会保険料の計算方法を1冊で把握したい方は、こちらから「社会保険料の給与計算マニュアル」をダウンロードしてご活用ください。

4. 高齢者の雇用保険料の労働者負担と会社負担について

2020年4月1日から制度が変更され、65歳以上の労働者にも雇用保険の納付が義務付けられました。一般の労働者と同様で以下の要件を満たす場合は、65歳以上であっても雇用保険に加入し、保険料を納付をしなければならないことになっています。

- 週の所定労働時間が20時間以上である

- 31日以上の雇用見込みがある

雇用保険料は労働者だけでなく、事業主も納付する必要があります。65歳以上の労働者についても、雇用保険料の負担割合については、一般の労働者と変わりません。

65歳以上の従業員を継続して雇用している場合だけでなく、新たに雇用する場合も雇用保険の加入対象です。そのため「納めるのを忘れていた」という状況にならないように注意しましょう。

5. 雇用保険料を算出するときの注意点

ここからは、雇用保険料の計算時に注意すべき点について解説します。注意すべき点を把握せず計算してしまうと、後から思わぬ手続きが必要となるケースも存在するため、以下のポイントを押さえておきましょう。

5-1. 雇用保険料の負担割合は変更される可能性がある

雇用保険料の負担割合は、変更されることもあります。変更されたにもかかわらず、変更前の割合のまま計算してしまうと、後から追加で支払うことになり、無駄な手続き工数が発生してしまいます。

そのため、きちんと現在の割合を確認するようにしましょう。

5-2. 雇用保険料の端数処理を正しくおこなう

雇用保険料を源泉徴収する場合、端数は以下のように処理しましょう。

- 50銭以下のケースは切り捨て

- 50銭1厘以上のケースは切り上げ

例えば、事業の種類が一般の事業に該当する会社で月収22万4,500円の労働者の会社負担の割合は以下の計算となります。

22万4,500円 × 0.95% = 2,132円75銭

そして、この場合は75銭を切り上げて2,133円とします。

参考:雇用保険被保険者からの雇用保険料の控除方法|厚生労働省

5-3. 雇用保険への加入義務を確認する

雇用保険の適用要件を満たしているにも関わらず、未加入の場合は義務違反となります。雇用保険法により、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が企業に科される可能性もあるため注意しましょう。また追徴金や延滞金の納付などを求められることもあります。

雇用保険は、従業員の失業保険などの受給に関わる重要な保険です。未加入の場合は罰則のみならず、社会的信用を低下させる可能性もあるため注意しましょう。

5-4. 対象となる賃金を正しく把握する

雇用保険料を計算するときは、対象となる賃金を把握しておきましょう。基本給だけではなく、以下のような手当も雇用保険料の対象となります。

- 賞与

- 残業手当

- 深夜手当

- 通勤手当

- 家族手当

- 教育手当

- 住宅手当

一方で、以下のような手当は雇用保険料の対象外です。

- 役員報酬

- 結婚祝金

- 災害見舞金

- 退職金

6. 雇用保険料の会社負担割合を把握しておこう!

雇用保険料の負担割合は、労働者と会社で異なります。また、年度によって変更されるケースがあるため、割合をきちんと把握しておくことが必要です。また、2020年4月から65歳以上の従業員も雇用保険の対象となったように、今後も対象者や制度が変更されるかもしれません。

雇用保険はもちろん、そのほかの保険についても、人事担当であれば内容をきちんと把握し、定められた金額を抜け漏れなく納めるようにしましょう。