時短勤務とは、育児や介護が必要な家族を抱える従業員に対して1日の所定労働時間の短縮を認める制度です。時短勤務の法整備が進む一方で、時短勤務の運用ルールについては十分周知されていないのが現状です。

やむを得ない事情がある場合、残業をさせてもよいのでしょうか。この記事では、時短勤務中における残業の違法性や、残業代の計算方法を育児・介護休業法の観点からわかりやすく解説します。

「社内で時短勤務をした例が少ないので、勤怠管理や給与計算でどのような対応が必要か理解できていない」とお悩みではありませんか?

当サイトでは、時短勤務の法的なルールから就業規則の整備、日々の勤怠管理や給与計算の方法まで、時短勤務の取り扱いについてまとめた「時短勤務のルールBOOK」を無料で配布しております。

「法律に則って時短勤務制度を運用したい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

目次

1. 時短勤務中の残業は可能?

ここでは、時短勤務の定義を説明したうえで、時短勤務中の残業の可否について詳しく紹介します。

1-1. 時短勤務とは?

時短勤務(短時間勤務)とは、育児・介護休業法で定められた制度で、1日の所定労働時間を6時間と労働時間を短くできる制度を指します。育児・介護休業法第23条により、企業は「3歳に満たない子を養育している労働者」「要介護状態にある家族を介護している労働者」に対して、時短勤務制度を設ける義務があります。ただし、要介護状態にある家族を介護している労働に対しては、下記の措置で代替することが可能です。

- フレックスタイム制度

- 時差出勤制度

- 介護費用の助成措置

このように、時短勤務制度を用意するのは企業の義務であるので、きちんと制度を導入し、運用できる体制を構築することが大切です。

(所定労働時間の短縮措置等)

第二十三条 事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置を講じなければならない

(省略)

3 事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって介護休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する三年の期間以上の期間における所定労働時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講じなければならない引用:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)第23条一部抜粋|e-Gov

関連記事:時短勤務(短時間勤務)とは?いつまでが適用期間?メリット・デメリットもわかりやすく解説!

1-2. 所定労働時間と法定労働時間の違い

育児・介護休業法施行規則第74条により、時短勤務中の所定労働時間は原則として6時間です。なお、所定労働時間と法定労働時間は意味が異なります。法定労働時間とは、労働基準法第32条で定められた労働時間(1日8時間、週40時間)で、これを超えて働かせることはできません。一方、所定労働時間とは、企業が独自で定める労働時間で、法定労働時間内であれば自由に設定することができます。

たとえば、所定労働時間を1日7時間と設定している企業を考えてみましょう。時短勤務を利用する場合、1日の所定労働時間は7時間から6時間に短くなります。ただし、法定労働時間については変更されないので注意が必要です。

(法第二十三条の措置)

第七十四条 法第二十三条第一項に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない引用:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(育児・介護休業法施行規則)第74条|e-Gov

(労働時間)

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

関連記事:所定労働時間とは?法定労働時間との違いや残業代計算について解説

1-3. 従業員の同意があれば時短勤務中の残業も可能!

時短勤務中の所定労働時間は6時間に制限されます。時短勤務制度の残業免除については請求をした場合に適用されます。そのため、従業員の同意があれば、時短勤務中の残業も可能です。残業をした場合、その労働時間に対して残業代の支払いが必要になるので注意しましょう。

2. 時短勤務中の残業とは?

時短勤務中でも労働者から同意が得られれば、残業をさせることができます。ただし、時短勤務中には、法律で残業の上限が設けられています。ここでは、時短勤務中の残業の定義について詳しく紹介します。

2-1. 残業には「法定内残業」と「法定外残業」がある

残業には「法定内残業」と「法定外残業」の2種類があります。法定内残業とは、法定労働時間の範囲で所定労働時間を超過する労働を指します。一方、法定外残業とは、法定労働時間を超えた労働のことです。

法定内残業は、従業員の同意があれば、時短勤務中でも問題なく可能です。一方、法定外残業をさせるには、従業員の同意のみだけでなく、36協定の締結も必要です。36協定を結ぶことで、法定労働時間を超えた労働、法定休日の労働が可能になります。ただし、36協定を締結した場合でも、残業の上限はあるので注意が必要です。

関連記事:36協定とは何かわかりやすく解説!特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!

2-2. 残業免除の申請をした時短勤務者には残業を強要できない

残業免除の申請をした時短勤務者に対して、企業は残業を指示・命令することはできません。残業を強要すると、法律違反になるので注意が必要です。ただし、育児・介護休業法にも定められている通り、事業の正常な運営を妨げる場合は、例外的に残業をさせることができます。また、労使協定により、下記の労働者を残業免除の適用対象者から除外することも可能です。

- 継続雇用期間が1年未満の労働者

- 週の所定労働日数が2日以下の労働者

- 厚生労働省令で定められた合理的な理由があると認められる労働者

このように、残業免除をした時短勤務者には、残業を強要できないので注意が必要です。

(省略)ために請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。

引用:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)第16条の8一部抜粋|e-Gov

2-3. 時短勤務中における残業免除の申請方法

時短勤務の残業免除は、時短勤務の適用期間内であれば何度でも申請できます。ただし、残業免除を申請する従業員は、就業規則などで定められた期限までに申請書を提出しなければなりません。なお、期限が定められていない場合は、残業免除を適用したい日の1カ月前までに、残業免除開始日・終了日(1カ月以上1年以内の期間)を明確にしたうえで企業に申し出るようにしましょう。

(省略)請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなる一の期間(一月以上一年以内の期間に限る)について、その初日及び末日とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない

引用:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)第23条一部抜粋|e-Gov

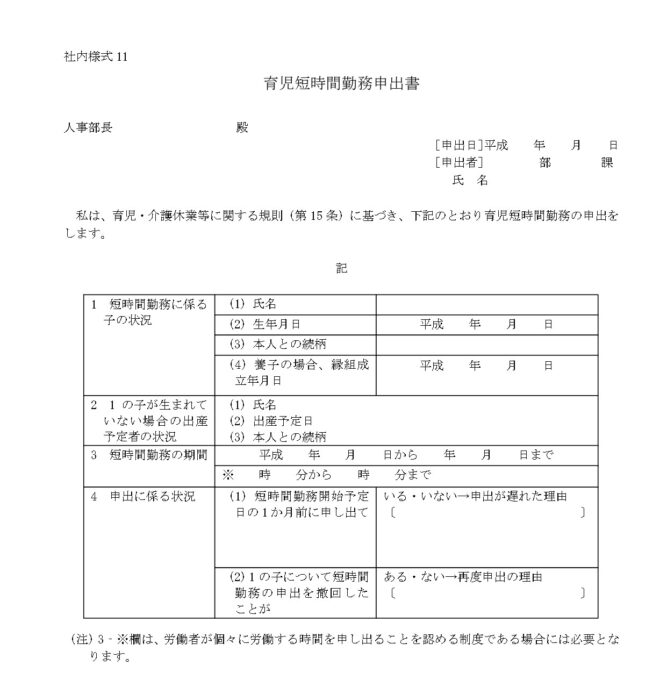

企業は、従業員が時短勤務制度の申請や、時短勤務中の残業免除申請がしやすいように、あらかじめルールや書類を整備しておくことが大切です。また、書式のフォーマットに決まりはないので、電子申請ができる仕組みを構築できれば、コストの削減や業務の効率化が期待できます。厚生労働省が公表している、下記のフォーマットを参考に自社でカスタマイズするのもおすすめです。

3. 時短勤務の残業に関係する法律の制限

時短勤務中は、所定労働時間だけでなく、時間外労働や深夜業務も、申請すれば免除することができます。ここでは、時短勤務中の時間外労働や深夜業務の規定について詳しく紹介します。

3-1. 時間外労働の制限

時間外労働とは、法定労働時間を超える残業のことで、法定外残業を指します。法定内残業は含まれないので注意が必要です。育児・介護休業法第17条、第18条により、「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者」「要介護状態にある対象家族を介護する労働者」が請求する場合、企業は法定外残業を「月24時間以内、年間150時間以内」に制限しなければなりません。

時短勤務中でも、時間外労働の制限申請をおこなうことができます。時間外労働の制限申請の方法は、残業免除(所定労働時間の制限)申請をおこなう場合と同様です。なお、時間外労働の制限規定の対象者は「3歳以上~小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者」も含まれているので注意が必要です。また、労使協定により、下記の労働者を時間外労働の制限規定の適用対象者から除外することもできます。

- 継続雇用期間が1年未満の労働者

- 週の所定労働日数が2日以下の労働者

- 厚生労働省令で定められた合理的な理由があると認められる労働者

このように、時短勤務中の労働者に法定外残業をさせるとしても、時間外労働の制限請求があった場合には上限があります。一方、法定内残業であれば、時間外労働の制限規定は適用されないため注意が必要です。

関連記事:法定外残業とは?法定内残業との違いや計算方法を具体例を交えて詳しく解説

3-2. 深夜業務の制限

深夜業務とは、午後10時から午前5時までの労働を指します。育児・介護休業法第19条、第20条により、時間外労働の制限規定の対象者と同様で「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者」「要介護状態にある対象家族を介護する労働者」が請求する場合、企業は対象の従業員に対して深夜業務をさせてはいけません。

時短勤務中でも、深夜業務の免除申請をおこなうことができます。深夜業務の免除申請の方法も、残業免除(所定労働時間の制限)申請をおこなう場合と同様です。ただし、1度の申請で請求できる期間は「1カ月以上、6カ月以内」と定められているので注意が必要です。なお、労使協定により下記の労働者を深夜業務免除規定の適用対象者から除外することもできます。

- 継続雇用期間が1年未満の労働者

- 週の所定労働日数が2日以下の労働者

- 業務が発生する深夜帯に保育・介護のできる同居家族などがいる労働者

- 厚生労働省令で定められた合理的な理由があると認められる労働者

このように、労使協定により残業は免除できても、夜勤は免除できない可能性もあるので就業規則などをよく確認するようにしましょう。

関連記事:夜勤とは何時から働いた場合のこと?労働基準法上の定義とは

4. 時短勤務中の残業に関係する注意点

時短勤務には注意点が数多くあります。ここでは、時短勤務中の残業に関係する注意点について詳しく紹介します。

4-1. 時短勤務の適用対象者の例外

育児・介護休業法第23条に基づき、労使協定により時短勤務制度の適用対象者から、下記のような労働者を除外することができます。

- 1日の所定労働時間が短い労働者

- 週の所定労働日数が2日以下の労働者

- 継続雇用期間が1年未満の労働者

- 厚生労働省令で定められた合理的な理由があると認められる労働者

- 時短勤務制度を適用するのが困難な業務に従事している労働者 など

このように、育児・介護に従事していても、時短勤務制度の利用が認められないケースもあります。逆に、企業が独自に定める制度により、小学生を育てている労働者なども時短勤務が利用できるケースもあります。企業は従業員が混乱しないよう、残業を含めた時短勤務制度について明確に就業規則に記載しておくことが大切です。

労使協定により「勤続年数1年未満の従業員」や「週の所定労働日数が2日以下の従業員」は残業免除の適用を除外できます。また、残業の免除により正常な事業の運営が著しく困難になる場合、企業は申請を拒むことも可能です。当サイトでは、時短勤務について概要から給料の計算方法まで1冊で理解できる資料を無料でお配りしています。時短勤務の取り扱いを整備したい企業の方はこちらからダウンロードしてご活用ください。

4-2. 育児・介護休業法に違反した場合の罰則

育児・介護休業法では時短勤務制度に関する罰則が定められていません。しかし、時短勤務制度の定義は育児・介護休業法で明確に定められています。違法行為があった場合には、労働基準監督署から是正勧告がおこなわれます。報告を怠った場合や、改善が見られない場合は、罰金や懲役といった罰則が課されたり、企業名が公表されたりする恐れがあります。

このように、時短勤務は法律で定められた制度です。対象となる労働者がいる場合、違法とならないためにも、時短勤務制度を導入し、適切な方法で運用することが大切です。

5. 時短勤務中の残業代の計算方法

時短勤務中でも残業が発生したら、適切な残業代を支給する必要があります。ここでは、時短勤務中の残業代の計算方法について詳しく紹介します。

5-1. 法定内残業の残業代の計算方法

法定内残業の残業代の計算式は、次の通りです。

1時間あたりの基礎賃金とは、1時間あたりの賃金額のことです。時給制であれば「時給」、月給制であれば「基本給を月平均所定労働時間で除した額」が採用されます。なお、手当やみなし残業代が含まれる場合、除外が必要になるケースもあります。

法定内残業とは、法定労働時間の範囲内で所定労働時間を超える労働です。所定労働時間を6時間とする時短勤務の場合、その日の勤務の6時間1分から8時間までの労働が法定内残業にあたります。法定内残業には賃金割増が適用されないため、法定内残業の労働時間に応じた通常賃金を支払いましょう。

関連記事:割増賃金の基礎となる賃金について割増や労働基準法から解説

5-2. 法定外残業の残業代の計算方法

法定外残業の残業代の計算式は、次の通りです。

法定外残業が発生した場合、賃金割増が適用されます。時間外労働の割増率は、原則として25%以上です。ただし、月60時間を超える時間外労働には50%以上の割増率を適用しなければなりません。

時短勤務中は時間外労働の制限申請を受けているケースもあります。このような場合は、残業時間の把握に注意が必要です。

関連記事:割増賃金とは?計算方法や残業60時間超の割増率をわかりやすく解説

5-3. 深夜勤務の賃金(深夜手当)の計算方法

深夜帯の労働は、深夜労働に該当するため、深夜手当として割増賃金の支払いが必要です。深夜手当の計算式は次の通りです。

なお、深夜労働と時間外労働が重なるケースもあります。このような場合は、割増率50%(時間外労働が月60時間を超える場合は75%)を適用して、割増賃金を計算しなければなりません。

時短勤務中は、残業免除だけでなく、深夜業免除の申請も受けている可能性があります。このようなケースでは、深夜労働をさせてはいけないので注意が必要です。

関連記事:深夜労働に該当する時間はいつ?割増手当の計算方法や年齢の制限も解説

5-4. 時短勤務中のみなし残業代は?

みなし残業代制の会社で時短勤務をする従業員がいる場合、残業が発生しないことを前提として、みなし残業代をカットして問題ありません。ただし、みなし残業代を含めた時短勤務中の給与の扱いを就業規則にきちんと定めておくことが重要です。

関連記事:みなし残業と固定残業の間違いやすいポイントを徹底解説

5-5. 時短勤務における残業代計算の具体例

具体的な数字を用いて時短勤務の残業代を計算してみましょう。ここでは以下のケースを想定します。

- 月の基本給:15万円

- 1日の所定労働時間:6時間

- 月間の所定労働日数:20日

- 月間の所定労働時間:120時間(6時間 × 20日)

- 月の総労働時間:130時間

- 法定内残業時間:5時間

- 法定外残業時間:5時間(内1時間は深夜勤務)

なお、基本給は時短勤務に伴い減額されているものとします。

|

手順 |

計算式 |

|

1. 1時間あたりの基礎賃金を計算する |

15万円 ÷ 20日 ÷ 6時間 = 1,250円 |

|

2. 法定内残業の残業代を計算する |

1,250円 × 5時間 = 6,250円 |

|

3. 法定外労働の残業代を計算する |

1,250円 × 1.25× 5時間 = 7,815円(※端数は切り上げ) |

|

4. 深夜手当を算出する |

1,250円 × 0.25 × 1時間 = 323円(※端数は切り上げ) |

|

5. 合計額を求める |

16万4,388円(基本給と残業代・深夜手当の合計) |

16万4,388円が労働の対価として支払われる賃金になります。実際には通勤手当や扶養手当などの各種手当を合算して毎月の給与が決定します。

6. 時短勤務中の残業には労働者の同意が必要

時短勤務であっても、従業員の同意があれば、法定の範囲内または36協定の範囲内に限って残業が可能です。しかし、時短勤務の残業は法定内残業と法定外残業の2種類があり、それぞれを正しく集計しなければ正確な給与計算はできません。時短勤務における残業の仕組みを正しく理解し、適切な給与計算を実施しましょう。

時短勤務であっても、従業員の同意があれば、法定の範囲内または36協定の範囲内に限って残業が可能です。しかし、時短勤務の残業は法定内残業と法定外残業の2種類があり、それぞれを正しく集計しなければ正確な給与計算はできません。時短勤務における残業の仕組みを正しく理解し、適切な給与計算を実施しましょう。

「社内で時短勤務をした例が少ないので、勤怠管理や給与計算でどのような対応が必要か理解できていない」とお悩みではありませんか?

当サイトでは、時短勤務の法的なルールから就業規則の整備、日々の勤怠管理や給与計算の方法まで、時短勤務の取り扱いについてまとめた「時短勤務のルールBOOK」を無料で配布しております。

「法律に則って時短勤務制度を運用したい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。