近年、働き方改革により働き方が多様化し、ワークライフバランスへの関心が高まっています。時短勤務(短時間勤務)制度を導入することで、仕事と育児・介護の両立ができる仕組みをつくり、より良い労働環境を整備しようとする企業も増えてきました。

今回は、時短勤務制度の適用期間や対象者、メリット・デメリット、導入事例などを紹介します。

「時短勤務制度ってなに?」「導入すると、どんな運用方法になるの?」とお考えではありませんか?

当サイトでは、時短勤務の概要から法的なルール、社内で導入にあたって整備すべきことまで、時短勤務についてまとめた「時短勤務のルールブック」を無料で配布しております。

「時短勤務制度について詳しく知りたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

目次

1. 時短勤務制度とは?

時短勤務制度とは、1日の労働時間を短縮して勤務してもらう仕組みのことです。時短勤務制度は、育児・介護休業法に基づき、労働者が仕事と育児・介護などを両立できるように策定されました。

時短勤務制度は、1日の所定労働時間を原則として6時間とするものです。特定の1日の労働時間を7時間とする措置や、隔日勤務にするなどの措置を合わせておこなうこともできます。このように時短勤務制度は柔軟に対応できるため、導入後の運用体制を整えておくことが大切です。

1-1. 時短勤務がないのは違法?

時短勤務制度は、育児・介護休業法で定められた制度であるため、育児や介護の要件を満たした従業員から申請があった場合に、正当な理由もなく拒否すると違法になります。しかし、会社の都合上、時短勤務制度を設けられないケースもあるかもしれません。そのような場合、育児・介護休業法に従い、代替措置としての制度を設けることで対応することができます。

当サイトでは、時短勤務の導入方法や適用する際の注意点、給与計算方法などを解説した資料を無料で配布しております。法律に則って時短勤務制度を運用していきたいご担当者様は、こちらから「時短勤務のルールブック」をダウンロードしてご確認ください。

1-2. フレックスタイム制との違い

フレックスタイム制とは、1ヵ月や3ヵ月といった清算期間において働くべき総労働時間を設定しておき、それを満たす範囲で自由に出退勤時刻を決められる仕組みです。ただし、コアタイムがある場合は、その時間帯には必ず働かなければなりません。

一方の時短勤務制度は、所定労働時間を原則として6時間とする仕組みであるため、2つはまったく異なる制度といえるでしょう。ただし、2つの制度を併用して、より柔軟に働ける環境を整えることは可能です。

関連記事:フレックスタイム制とは?メリットやデメリット、目的と手続きを解説

2. 時短勤務制度が注目されている背景

近年、時短勤務制度の期間を拡大する企業が登場するなど、制度への注目が高まっています。ここでは、なぜ時短勤務制度が注目されているのかについて解説します。

2-1. 少子高齢化問題

時短勤務制度が設けられた背景として、少子高齢化問題があります。これまでは社会全体として、仕事と家庭を両立できる環境が整っていませんでした。そのため、結婚や出産を経て、豊かな家庭生活を送りたいと考える人が男女ともに多かったにもかかわらず、就労か家庭かを選ばざるを得ない状況でした。

しかし、昨今では働き方改革により、仕事と家庭の両立を進める動きが活性化しています。そのなかで、改めて時短勤務制度が注目されています。

2-2. 厚生労働省の育児・介護休業法改正

厚生労働省が2021年6月に育児・介護休業法を大きく改正しました。直近では2023年4月より、従業員数1,000人を超える企業は、育児休業などの取得状況を年1回公表することが義務付けられました。

また、2024年5月に再び育児・介護休業法の改正が実施されています。時短勤務制度の代替措置としてテレワークが追加されるなど、2025年4月から段階的に施行されているので、改正内容についてきちんと理解しておきましょう。

このように、政府は仕事と育児・介護の両立を支援するめ、育児・介護休業法の改正を繰り返しおこなっています。これにより、時短勤務制度が改めて注目されるようになっています。

参考:育児・介護休業法が改正されました~令和7年4月1日から段階的に施行~|厚生労働省

2-3. 時短勤務制度の導入状況

厚生労働省の「令和5年度雇用均等基本調査」によると、育児による時短勤務制度を導入している事業所の割合は次の表の通りです。

|

育児(時短勤務) |

令和3年度 |

令和4年度 |

令和5年度 |

|

導入割合 |

68.9% |

71.6% |

61.0% |

また、厚生労働省の「令和4年度雇用均等基本調査」によると、介護による時短勤務制度を導入している事業所の割合は次の表の通りです。

|

介護(時短勤務) |

平成29年度 |

令和4年度 |

|

導入割合 |

61.6% |

62.1% |

このように、半数以上の企業が育児・介護に対する時短勤務制度を設けているといえます。今後も働き方改革や育児・介護休業法などの法改正により、時短勤務制度といった育児・介護従事者に配慮した制度を導入する企業は増えていくと予想されます。

3. 時短勤務制度の適用期間はいつまで?

時短勤務制度の適用期間や対象者は、育児なのか介護なのかによって異なります。ここでは、育児や介護に関する時短勤務制度の適用期間と対象者について詳しく解説します。

3-1. 育児による時短勤務の適用期間と対象者

育児・介護休業法第23条では、3歳未満の子どもを育てている従業員がいる場合、時短勤務制度を設けなければならないとしています。

(所定労働時間の短縮措置等)

第二十三条 事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(以下この条及び第二十四条第一項第三号において「育児のための所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。

育児による時短勤務の適用対象となる労働者は、下記の要件を満たしている従業員です。

- 3歳未満の子を養育している

- 短時間勤務をする期間に育児休業を取得していない

- 日々雇用される従業員でない

- 1日の所定労働時間が6時間以下でない

- 労使協定により適用除外とされていない(後述)

育児による時短勤務の適用期間は「子が3歳(3歳の誕生日の前日)になるまで」となります。子が3歳以上の場合はあくまで企業努力となります。

3-2. 介護による短時間勤務の適用期間と対象者

育児・介護休業法第23条では、育児だけでなく、介護の時短勤務制度についても定めています。

3 事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって介護休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する三年の期間以上の期間における所定労働時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置(以下この条及び第二十四条第三項において「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)を講じなければならない。

企業は、一定の要件を満たす介護をする労働者に対して、次のいずれかの措置を設けなければなりません。

- 時短勤務制度

- フレックスタイム制度

- 時差出勤制度

- 介護サービスを利用する場合に従業員が負担する費用を助成する制度

そのため、介護している労働者が時短勤務制度を取得できるかどうかは企業によって異なります。また、これらの措置の対象となるには、次の条件を満たしている必要があります。

- 要介護状態にある対象家族を介護している

- 日々雇用される従業員でない

- 労使協定により適用除外とされていない(後述)

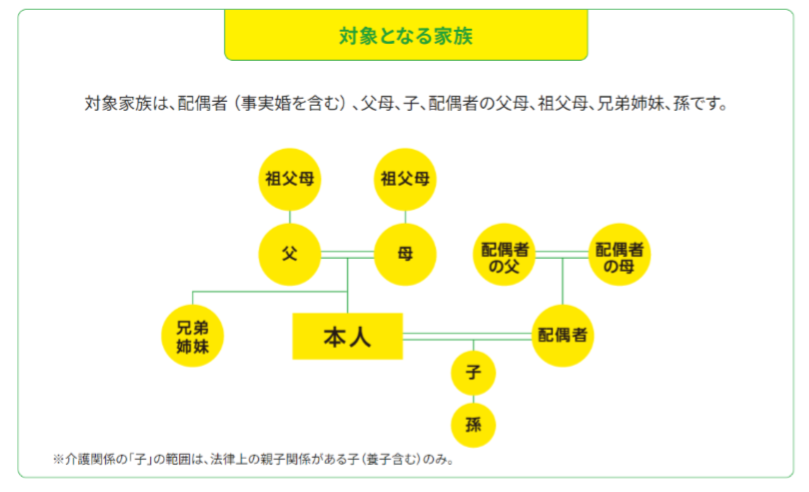

なお、要介護状態にある「家族」の対象範囲は、下記のようになります。

介護のために事業者がおこなう時短勤務制度の導入など(介護サービス費用の助成を除く)の措置は、対象家族1人につき、3年以上の期間に2回以上の利用をすることができる措置でなければなりません。

関連記事:時短勤務はいつまで取得させる?法律や要件、給与の計算方法などを紹介!

3-3. 時短勤務制度の適用により雇用形態を変更すべき?

フルタイムで働いている従業員が時短勤務制度を利用すると、所定労働時間が短くなるので、雇用形態を変更すべきなのでしょうか。

結論としては、従業員が時短勤務制度を利用したとしても、原則として雇用形態を変更する必要はありません。そのままの雇用形態を継続することが可能です。むしろ、時短勤務制度を利用したことを理由として、不利益な扱いをすることは禁止されているため注意しましょう。

3-4. 育児・介護以外の労働者に時短勤務は適用できない?

近年では多様な働き方が推進されており、育児や介護でなくとも、ワークライフバランスを充実させるなどのために時短勤務制度を利用したいと考える労働者もいるかもしれません。そのような場合、厚生労働省が紹介している「短時間正社員制度」を導入してみるのも一つの手です。

正社員は必ずしもフルタイムで勤務しなければならないわけではありません。次のような条件を満たしていれば、所定労働時間を短くしても、通常のフルタイム労働者と同様の雇用形態で採用することができます。

①期間の定めのない労働契約(無期労働契約)を締結している

②時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同種のフルタイム正社員と同等

※フルタイム正社員…1週間の所定労働時間が40時間程度(1日8時間・週5日勤務等)で、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)を締結した正社員

引用:短時間正社員|厚生労働省

少子高齢化問題により、人材の確保に悩んでいる企業も少なくないでしょう。短時間正社員制度を導入することで、求人応募者が増え、優秀な人材を獲得できる可能性が高まります。

4. 労使協定により時短勤務の適用外にできる人

育児介護休業法第23条により、労使協定を締結すれば、以下の労働者を時短勤務制度の適用外とすることができます。

育児介護休業法第23条により、労使協定を締結すれば、以下の労働者を時短勤務制度の適用外とすることができます。

- 雇用期間が1年未満の労働者(育児・介護)

- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者(育児・介護)

- 時短勤務制度の適用が困難な業務に従事している労働者(育児のみ)

つまり、短期間や短時間しか勤務していない労働者は、時短勤務の対象になりにくいといえるでしょう。ただし、「時短勤務制度の適用が困難な業務に従事している労働者」を適用外とする場合、「育児休業に関する制度に準ずる措置」もしくは、次のような代替措置を講じなければなりません。

- フレックスタイム制度

- 時差出勤制度

- 事業所内保育施設の設置運営

- テレワークなどの措置

ここからは、それぞれの内容について詳しく紹介します。

4-1. フレックスタイム制度

フレックスタイム制度とは、企業が定めたコアタイムとよばれる「必ず会社にいなければならない時間」を守れば、労働者が自由に出社と退社の時刻を決めることができる制度です。多くの企業がこのコアタイムを設けていますが、設けなくても問題ありません。

4-2. 時差出勤の制度

時差出勤制度とは、出勤時刻と退勤時刻をずらして勤務させる仕組みです。たとえば、9時から18時の勤務時間帯を、10時から19時に変更するような対応をおこないます。

これにより、子どもの登下校などに合わせて、出社・帰社時間を調整することができます。

4-3. 事業所内保育施設の設置運営

会社の中に託児所を設けることで負担を減らすなども代替措置として可能です。また、労働者から時短勤務の希望があり、合意が得られた場合は、時短勤務が可能な業務に配置替えもできます。

なお、時短勤務が終了したときに元の職場に戻すなどの予定がある場合は、事前に合意を得ておくことで将来のトラブル防止につながります。

4-4. テレワークなどの措置

2024年における育児・介護休業法の改正により、2025年4月以降、代替措置の手段としてテレワークが追加されました。時短勤務制度の適用が難しい場合は、自宅などで働けるような仕組みを整えるとよいでしょう。無理に出勤する必要がなくなれば、育児をしながらでも働きやすくなります。

5. 時短勤務制度を利用すると給与はどうなる?

育児や介護の必要がある人にとって時短勤務制度は便利な仕組みですが、気になるのは給与をどのように支給するかという点です。ここでは、時短勤務中の給与の計算方法や、賞与や社会保険料の扱いなどを紹介します。

5-1. 時短勤務中の基本給

基本給は、フルタイムの勤務時間をベースに考えます。時短勤務中は所定労働時間が少なくなるため、その分基本給の金額も少なくなります。時短勤務中の給与は、次の計算式で求めましょう。

※実労働時間 = 1日の実労働時間 × 1ヵ月間で実際に出勤した日数

※所定労働時間 = 事業主が所定する1日の勤務時間 × 事業主が所定する1ヵ月の勤務日数

たとえば、基本給40万円、1日の所定労働時間8時間、1ヵ月の所定勤務日数21日の場合で、6時間の時短勤務で21日出勤したとすると、給料は通常の4分の3である「30万円」になります。

関連記事:時短勤務で給料はいくら減額される?計算方法やいつから減らなくなるのかも解説!

5-2. 時短勤務中の賞与

時短勤務中の賞与(ボーナス)に関して、労働基準法や育児・介護休業法などの法律による定めはありません。そのため、各事業主が支給方法や支給金額を自由に決定することができます。一般的には、給与と同様に勤務時間に比例して、減額とするケースが多いでしょう。

また、賞与の査定期間のすべてが育児休業や介護休業と重なってしまった場合は、復職後すぐに賞与を支給するケースは少ないかもしれません。賞与について気になる場合は、就業規則などで確認してみることをおすすめします。また、就業規則に時短勤務中の賞与の定めをしていない場合は、短時間労働者が迷わないよう、あらかじめ規定しておくことが推奨されます。

5-3. 時短勤務中の残業

時短勤務であっても、従業員は36協定で定められた範囲内で残業することができます。ただし、企業は育児や介護をしている労働者から申し出があった場合、以下の通り、残業や深夜業を免除しなければなりません。

① 所定外労働の制限(所定労働時間を超えた労働義務を免除するように請求)

|

所定外労働の制限 |

育児 |

介護 |

|

法律 |

育児・介護休業法第16条の8 |

育児・介護休業法第16条の9 |

|

対象者(原則) |

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 |

要介護状態の家族を介護する労働者 |

|

期間 |

1度の申請で1ヵ月以上1年以内 |

|

|

回数 |

制限なし |

|

|

請求期限 |

利用開始日の1ヵ月前 |

|

所定外労働の制限については、2025年4月から対象者が拡大されました。以前は「3歳未満の子を養育する労働者」に限られていましたが、「小学校就学前の子を養育する労働者」に変更されているため注意しましょう。

② 時間外労働の制限(36協定に基づく時間外労働を「月24時間、年150時間以内」に制限するように請求)

|

時間外労働の制限 |

育児 |

介護 |

|

法律 |

育児・介護休業法第17条 |

育児・介護休業法第18条 |

|

対象者(原則) |

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 |

要介護状態の家族を介護する労働者 |

|

期間 |

1度の申請で1ヵ月以上1年以内 |

|

|

回数 |

制限なし |

|

|

請求期限 |

利用開始日の1ヵ月前 |

|

③ 深夜業の制限(午後10時から午前5時までの労働義務を免除するように請求)

|

深夜労働の制限 |

育児 |

介護 |

|

法律 |

育児・介護休業法第19条 |

育児・介護休業法第20条 |

|

対象者(原則) |

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 |

要介護状態の家族を介護する労働者 |

|

期間 |

1度の申請で1ヵ月以上6ヵ月以内 |

|

|

回数 |

制限なし |

|

|

請求期限 |

利用開始日の1ヵ月前 |

|

なお、対象者などは、企業によって、ケースによって異なることもあるので、法律や就業規則をきちんと確認するようにしましょう。

関連記事:時短勤務中の残業は違法?残業代の計算方法や36協定の必要性についても解説!

5-4. 時短勤務中の休憩時間

時短勤務中も労働基準法第34条の規定が適用されます。所定労働時間が6時間以下の場合、従業員に休憩時間を与える必要はありません。ただし、6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与える必要があります。

(休憩)

第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない

関連記事:時短勤務中の休憩時間はどうする?気をつけたいポイントについて

5-5. 時短勤務中の有給

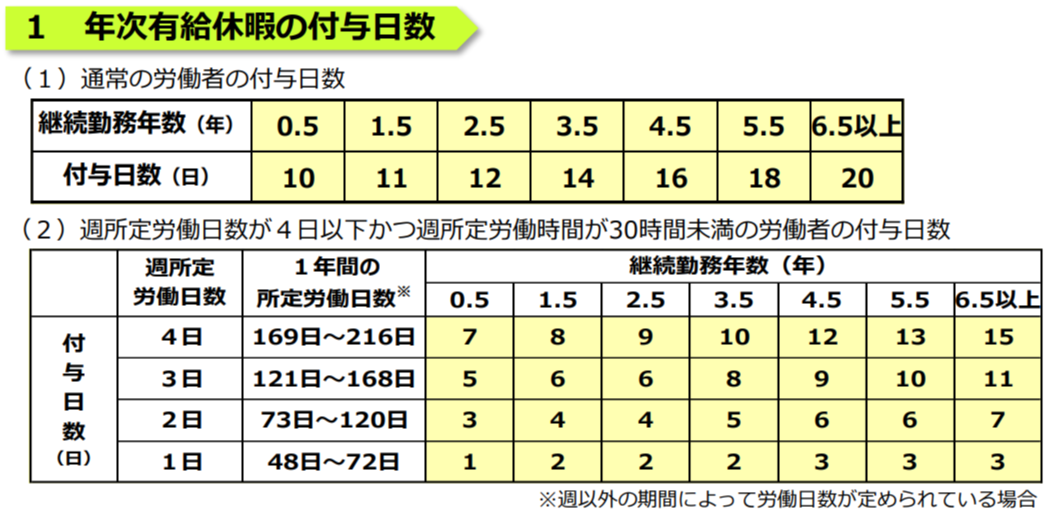

時短勤務中も労働基準法第39条の年次有給休暇の規定が適用されます。週5日出勤している場合は、通常の正社員と同じ有給日数を付与する必要があります。ただし、週4日以下の出勤かつ30時間未満の労働の場合は、出勤日数に応じて有給を比例付与します。

なお、年10日以上の有給休暇を付与した従業員には、年5日以上の有給休暇を取得させなければならないので注意が必要です。

(年次有給休暇)

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない

関連記事:時短勤務者に対する有給取得の考え方や賃金の決定方法

5-6. 時短勤務中の社会保険料

社会保険に加入している従業員が時短勤務制度を申請した場合でも、引き続き社会保険は適用対象となります。ただし、原則として「所定労働時間が通常正社員の4分の3以上」でなければ、社会保険に加入することができません。例外として、基準を満たしていない時短労働者でも、以下5つの要件を満たせば社会保険の適用が認められます。

- 従業員数51人以上の企業で働く

- 週の所定労働時間が20時間以上

- 雇用期間が2ヵ月を超えると見込む

- 賃金の月額が8.8万円以上

- 学生でない

時短勤務制度を利用した場合でも、社会保険料は利用する前と変わりません。しかし、申請手続きをすれば、標準報酬月額などを見直し、社会保険料の負担を減らすことができます。時短勤務制度を利用する場合、社会保険料の手続きを忘れないようにしましょう。

関連記事:時短勤務時の社会保険料は据え置き!減額する手続きや間違いやすいポイントについて

5-7. 時短勤務は延長できる?

育児のための時短勤務制度の対象は、3歳未満の子がいる労働者です。子が3歳を超えても時短勤務ができるかどうかは事業者によって異なります。

また、介護のための時短勤務制度の適用期間は「3年以上の期間で2回以上」という決まりがあります。そのため、介護の時短勤務が延長できるかは、企業の定めによって変わってきます。

6. 時短勤務制度のメリット

時短勤務制度は、育児や介護をする従業員にとって便利な制度です。ここでは、時短勤務制度のメリットについて詳しく解説します。

6-1. 生活に余裕が生まれる

時短勤務制度により、生活に時間的な余裕が生まれます。そのため、仕事と育児・介護を上手に両立することができるようになります。このように、時短勤務制度によって、ワークライフバランスを実現しやすくなり、従業員の生活満足度を引き上げることが可能です。

6-2. 優秀な人材の確保

近年、フレックスタイム制度やテレワークの普及などによって、多様な働き方に対する関心は高まりつつあります。時短勤務制度によって育児や介護と仕事の両立をかなえられる職場は、求職者にとって魅力的に映るでしょう。そのため、応募者の増加が期待でき、優秀な人材を確保することにつながります。

6-3. 既存正社員の定着率向上

日本では少子高齢化が深刻な問題となっています。そのため、介護に従事しなければならない従業員も少なくありません。

そのような状況のなか、育児や介護に適応できていない職場だと離職という選択肢を取らざるを得ません。しかし、時短勤務制度を導入しており、育児や介護に適応した職場であれば、社員の離職率を抑え、定着率を向上させることができます。

6-4. 企業のイメージアップ

企業のイメージアップにつながることも、時短勤務制度のメリットです。時短勤務制度を適切に運用することで、育児や介護をする従業員をしっかりと支援しているというイメージが定着します。

時短勤務制度を適用することで貴重な労働時間が減ってしまうようにも感じますが、さまざまなメリットがあるため適切に運用していくことが重要です。

7. 時短勤務制度のデメリットとその対策

時短勤務制度にはメリットだけでなく、デメリットもあります。ここでは、時短勤務制度のデメリットとその対策について詳しく紹介します。

7-1. 社会保険料の負担が大きくなる

時短勤務制度を利用すると、労働時間が減るので、給与や賞与の額が下がる可能性もあります。また、育児休業中に社会保険料の支払いが免除されていた人も、時短勤務中は社会保険料を支払わなければなりません。そのため、社会保険料の負担が大きくなるケースもよくあります。

しかし、育児休業明けの場合に限り、被保険者が事業主を経由して保険者に申し出をすることで、標準報酬月額を改定することが可能です。なお、標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日が含まれる月以後の3ヵ月間に受けた報酬の平均額により決定されます。

社会保険料が下がることでメリットも多くありますが、将来もらえる年金が減る可能性があります。その場合は、時短勤務中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないよう、「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」を受けるようにしましょう。

7-2. 担当業務の見直しが必要になる

時短勤務制度を適用することで、担当業務の見直しが必要になるケースもあります。勤務時間が短くなることで、それまで担当していた仕事をこなせなくなる可能性もあるからです。

状況によっては別の業務を担当してもらったり、人員配置を変更したりする必要もあるでしょう。

7-3. キャリアにおける課題

時短勤務制度を利用する労働者は時間が限られている分、負担を避けるために業務量を配慮する必要があります。しかし、労働時間が少ないだけでやる気がないわけではありません。

業務量を減らした結果、労働者自身の経験や成長機会を奪ってしまうケースがあります。本人や周りとよく相談して、適切な業務量を決めましょう。

7-4. 社内の人間関係における課題

時短勤務制度を利用することで、どうしても周囲の労働者の負担は増えてしまいます。また、時短勤務制度を利用している労働者の態度が横柄では、周りの労働者は不公平感を抱いてしまい、それが原因で関係性を悪化させてしまいます。時短勤務を利用する労働者本人だけでなく、その周りの労働者も気持ちよく働ける環境を整備しましょう。

8. 時短勤務制度を導入する方法と手順

時短勤務制度には、メリットもあればデメリットもあります。従業員が納得してスムーズに利用できるようにするためには、時短勤務制度の導入を適切な流れでおこなうことが大切です。ここでは、時短勤務制度を導入する際の方法とその手順について詳しく解説します。

8-1. 目的を明確にする

まず時短勤務制度を導入する目的を定めることが大切です。時短勤務制度を単純に義務だからといって導入すると、従業員が働きやすい制度にならない可能性があります。

- 育児や介護による離職を避け、従業員の定着を促進したい

- 職場復帰をスムーズにしたい

- 従業員のワークライフバランスを整えて生産性を向上させたい

上記のように、企業が抱える問題を明確にしてから次のステップへと移りましょう。

8-2. 手続き方法を決定する

時短勤務制度を利用する際に、どのような手続きをとるか就業規則に定めましょう。手続きが複雑になると、従業員が制度の利用を躊躇してしまう可能性があります。

時短勤務の利用手続きは事業主が決定できるため、できるだけ従業員の負担にならない手続きをとるよう心がけましょう。申請書の見本を作成しておけば、従業員はスムーズに手続きができます。実際に従業員の意見を聞きながらフォーマットを作成するのもよいかもしれません。

8-3. 業務内容や評価方法を決定する

時短勤務の場合であっても、仕事の質はフルタイムの従業員と同等であるべきです。しかし、仕事の量は時間に見合ったものにする必要があります。業務内容は、将来的にフルタイムへ復帰することを想定したものにしましょう。

ただし、上司が一方的に決めるのではなく、対象となる労働者と面談の時間を設けるなどして、従業員の意向を汲み取ることを忘れてはいけません。

また、時短勤務制度を利用する従業員の評価方法が明確に定まっていない場合、制度を利用したい従業員が不安を覚える可能性があります。評価の方法としては、成果に対しての達成度や、能力・行動を見るなどの方法が考えられます。

8-4. 就業規則に規定し従業員に周知する

時短勤務制度の内容がまとまったら、それらの内容を就業規則に規定し、従業員に周知しましょう。就業規則にきちんと定めておくことで、不要なトラブルを未然に防ぐことができます。時短勤務制度の適用範囲、労働時間や休憩時間、給与や賞与、社会保険など、制度に関係する内容はすべて就業規則に規定しましょう。

周知の方法としては、全社員会議や朝礼などの場で経営者や管理職から時短勤務制度について話す方法や、パンフレット・社内報を利用して周知する方法があります。なお、労働基準法第106条により、就業規則や労働時間などの規定は、適切な方法で周知する義務があることも忘れないようにしましょう。

(法令等の周知義務)

第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第(省略)に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない

8-5. 時短勤務制度を運用する

就業規則への規定と従業員への周知ができたら、実際に時短勤務制度を運用します。時短勤務制度を利用する従業員は、周りの従業員に過剰に気を遣ってしまったり、評価に対する不安を覚えたりしやすいものです。定期的に面談を実施するなど、時短勤務制度を利用する従業員が上司や先輩に相談をしやすい環境を整えましょう。

8-6. 効果測定と問題点の改善を図る

時短勤務制度を導入したら、問題点や改善点がないかを確認しましょう。ありがちな課題として、次のケースが挙げられます。

- 労働時間は短縮しているのに仕事量が以前と変わらない

- 補助的な仕事しか任されず、今後のキャリアが不安になる

- 時短勤務をしているというだけで適切な評価が受けられていない

このような問題点や改善点があった場合は、人事部門が主体となり、管理職や現場の従業員に対して必要な支援をおこないましょう。施策実施と課題解決を繰り返すことで、時短勤務制度をスムーズに社内へ定着させることが可能です。

9. 時短勤務制度における注意点

時短勤務制度を導入する場合、従業員に不利益が生じるような内容は避ける必要があります。ここでは、時短勤務制度における注意点について詳しく解説します。

時短勤務制度を導入する場合、従業員に不利益が生じるような内容は避ける必要があります。ここでは、時短勤務制度における注意点について詳しく解説します。

9-1. 対象者への不利益取り扱いに注意する

育児・介護休業法では、時短勤務制度の利用を申請した従業員に対して、不利益な扱いをしてはいけないことを定めています。具体的には、短時間勤務制度の利用を申請したことで、解雇や雇止め、減給、降格などをおこなうことです。

事業主には時短勤務制度の対象となる従業員が不安を感じないよう、あらかじめ不利益取り扱いを禁止する事項を就業規則に明記し、周知することが求められます。

9-2. 配置転換をする場合は時短勤務者に配慮する

時短勤務制度を利用する人には、それなりの事情があります。短時間勤務者の意思を確認せず、企業の一方的な都合で配置換えや転勤などを指示すると、時短勤務制度を利用する意味がなくなってしまう可能性もあります。

これにより、優秀な人材が転職・離職してしまったら、企業にとっては痛手になります。時短勤務中の従業員の意向を聞き取り、必要な支援をしたうえで、配置転換をおこないましょう。

9-3. 社会保険料の特例を受けるには本人からの申し出が必要

時短勤務制度を利用する場合でも、「育児休業後の社会保険料の減額措置」や、「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」を受けることで、社会保険料を減額したり、将来受け取れる年金額に影響を与えないようにしたりすることができます。

しかし、これらの社会保険料の特例を受けるには、時短勤務者本人からの申し出が必要です。企業は従業員が正しく制度を利用できるように、事前にきちんと周知することが大切です。

9-4. 手続きが負担にならないように注意する

時短勤務制度の手続きの内容は、基本的に事業主側で決めることができます。しかし、手続きが煩雑なものであると、従業員が時短勤務制度の利用を躊躇してしまう可能性があります。

そのため、事業主は従業員が負担を感じないような手続きの方法を考えることが大切です。育児休業や残業免除といった手続きなど、ほかの手続きとセットで申請ができる仕組みを作ったり、事業者側から前もって手続きの内容について案内するやり方を採用したりするのも一つの手です。

9-5. 就業規則に明記して周知する

時短勤務制度を導入していても、そのことを知らない従業員がいる場合、トラブルを招く可能性があります。たとえば、フルタイムの社員が時短勤務制度を利用する従業員よりも業務の負担を感じて不満に思うことが挙げられます。

時短勤務制度を利用できるすべての従業員が、必要なときに気持ちよく制度を利用できるよう、就業規則に明記したうえで、説明会を実施するなど周知の場を設けることが大切です。

9-6. 他の制度の導入も検討する

時短勤務制度だけではなく、他の制度を組み合わせて育児や介護をする従業員を支援することも重要です。たとえば、フレックスタイム制やテレワークなどを併用すれば、より育児や介護との両立がしやすくなるでしょう。柔軟に働ける環境を構築することで、育児・介護をする従業員を含む全員が働きやすくなります。

9-7. フルタイムへ戻す対応も必要となる

時短勤務制度を利用できる期間は決まっていますが、途中でフルタイムに戻りたいという従業員もいるかもしれません。従業員から申し出があった場合は、すぐに対応しましょう。

ただし、従業員から事情をヒアリングしておくことは大切です。無理にフルタイムに戻して、育児や介護に支障が出ては意味がありません。しっかりと働いてもらえなければ企業側としても困るため、本当にフルタイムに戻れるか確認してから慎重に手続きを進めましょう。

10. 時短勤務制度を支援する助成金

時短勤務制度や育児休業といった仕組みの整備をおこなう事業主が申請できる助成金に、「両立支援助成金」があります。助成金を受けられれば、社内の働き方改革に大きく役立てることができます。ただし、この制度を受けるためには雇用保険適用事業所の事業主であることや、支給に向けた審査に協力することなどの規定があるので注意が必要です。

時短勤務制度や育児休業といった仕組みの整備をおこなう事業主が申請できる助成金に、「両立支援助成金」があります。助成金を受けられれば、社内の働き方改革に大きく役立てることができます。ただし、この制度を受けるためには雇用保険適用事業所の事業主であることや、支給に向けた審査に協力することなどの規定があるので注意が必要です。

なお、両立支援助成金には、次のような取り組みの目的や対象に沿ったコースが設けられています。

- 出生時両立支援コース:男性の育児休暇取得促進を目的とする

- 介護離職防止支援コース:育児と介護の両立支援を目的とする

- 育児休業等支援コース:仕事と育児の両立支援を目的とする

また、2024年度からは「柔軟な働き方選択制度等支援コース」が追加されています。それぞれの内容を理解し、活用できるものは積極的に利用しましょう。

参考:仕事と家庭の両立に関する助成金(両立支援等助成金)|厚生労働省

10-1. 育児時短就業給付とは?

時短勤務制度を利用すると、労働時間に比例して収入が低下してしまうデメリットがあります。これが原因で、時短勤務制度を利用せずに、仕事と育児を両立させながらフルタイムで働く人も少なくないようです。

このような課題を解決するため、育児時短就業給付が創設され、2025年4月から新制度の運用がスタートしました。育児時短就業給付は、2歳未満の子を育てる時短勤務者であることが要件の一つです。育児時短就業給付による給付額は、原則として、時短勤務中のそれぞれの月に支払われる賃金額の10%です。これにより、時短勤務中の収入の減少を補い、短時間勤務者は仕事と育児の両立がしやすくなります。

- 被保険者が、2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合の新たな給付として、育児時短就業給付を創設。

- 給付率については、休業よりも時短勤務を、時短勤務よりも従前の所定労働時間で勤務することを推進する観点から、時短勤務中に支払われた賃金額の10%とする。

<財源>子ども・子育て支援金を充当 <施行期日>2025(令和7)年4月1日

11. 時短勤務制度を導入している企業の事例

多くの企業で実際に時短勤務は導入されており、その制度の内容は企業によってさまざまです。ここでは、時短勤務を導入している企業とその制度の内容を紹介します。

11-1. A社

A社では、子が小学校4年生になるまでの間、勤務時間を4時間、6時間、6時間半、7時間のなかから選び、時短勤務をすることができます。介護の場合も、この時間から選ぶことになります。

11-2. B社

B社は仕事と家庭の両立を支援するため、さまざまな取り組みを実施しています。テレワークのような在宅での勤務を可能とする制度や、より柔軟な勤務を可能とするための育児期フレックスタイム勤務なども導入しています。

また、男女共に取得可能な柔軟な両立支援制度の導入と、職場の環境整備も重要な取り組みです。他にも、ベビーシッター利用時の費用補助制度、会社にいながら配偶者の赴任同行や修学のために休職する制度なども整備されています。

11-3. C社

C社は、育児休職のほか、妊娠期〜育児期まで利用できる短時間・時差勤務制度を導入しています。また、子の年齢制限を設けないフレックス勤務やテレワーク勤務制度を利用することも可能です。

さらに、育児理由の特別有給休暇として、キッズサポート休暇などを設けています。他にも、ベビーシッターの利用補助の支給などもおこなっています。

12. 時短勤務制度を導入して働きやすい環境を作り出そう

今回は、時短勤務制度の仕組みやメリット・デメリット、運用上の注意点などを解説しました。現在、多くの企業が労働者に対して、柔軟な勤務を認めています。時短勤務制度や時間差勤務、テレワーク、フレックスタイム制など、その取り組みはさまざまです。

時短勤務制度やフレックスタイム制などをうまく運用すれば、育児・介護をしながらでも働きやすい環境を構築できます。その結果、離職率が低下したり、優秀な人材を確保したりすることも期待できます。時短勤務制度をはじめとした、あらゆる制度を導入しながら、働きやすく働き続けやすい環境づくりを目指しましょう。

「短時間勤務制度ってなに?」「導入すると、どんな運用方法になるの?」とお考えではありませんか?

当サイトでは、時短勤務の概要から法的なルール、社内で導入にあたって整備すべきことまで、時短勤務についてまとめた「時短勤務のルールブック」を無料で配布しております。

「短時間勤務制度について詳しく知りたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。