パートやアルバイトであっても、条件を満たせば、有給休暇が付与されます。ただし、パートに対して付与される有給休暇の日数は、通常の労働者と異なるケースがあります。本記事では、パートの有給休暇の付与日数や賃金の計算方法などのルールについて労働基準法に基づきわかりやすく解説します。また、違反があった場合の罰則も紹介します。

パートやアルバイトであっても、条件を満たせば、有給休暇が付与されます。ただし、パートに対して付与される有給休暇の日数は、通常の労働者と異なるケースがあります。本記事では、パートの有給休暇の付与日数や賃金の計算方法などのルールについて労働基準法に基づきわかりやすく解説します。また、違反があった場合の罰則も紹介します。

労働基準法総まとめBOOK

労働基準法の内容を詳細に把握していますか?

人事担当者など従業員を管理する役割に就いている場合、雇用に関する法律への理解は大変重要です。

例外や特例なども含めて法律の内容を理解しておくと、従業員に何かあったときに、人事担当者として適切な対応を取ることができます。

今回は、労働基準法の改正から基本的な内容までを解説した「労働基準法総まとめBOOK」をご用意しました。

労働基準法の改正から基本的な内容まで、分かりやすく解説しています。より良い職場環境を目指すためにも、ぜひご一読ください。

目次

1. 労働基準法に基づくパートに有給休暇を付与すべき要件

年次有給休暇は、労働基準法第39条によって認められている休暇で、条件を満たすすべての労働者に与えられます。正社員だけでなく、パートやアルバイトで働く労働者も条件を満たせば取得可能です。ここでは、有給休暇を付与すべき要件について詳しく紹介します。

1-1. 入社から6カ月継続勤務している

有給休暇が付与されるために満たさなければならない条件の一つとして、入社から6カ月継続勤務していることが挙げられます。つまり、雇用日から6カ月働き続けていれば、有給休暇が付与される可能性があります。ただし、6カ月以上働き続けていても、出勤日数が少なければ、有給休暇が付与されないケースもあるので注意が必要です。

1-2. 全労働日の8割以上出勤している

有給休暇が付与されるためには、入社から6カ月継続勤務していることに加えて、全労働日の8割以上出勤していることが条件です。そのため、これらの要件をクリアしていれば、短い時間で働くパートやアルバイトであっても、有給休暇が付与されます。なお、労災に基づく休業や、産前産後休業、育児休業、介護休業を取得していた期間は、出勤したものとして扱う必要があるので注意しましょう。

(年次有給休暇)

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

(省略)

⑩ 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。

2. パートへ付与する有給休暇の日数

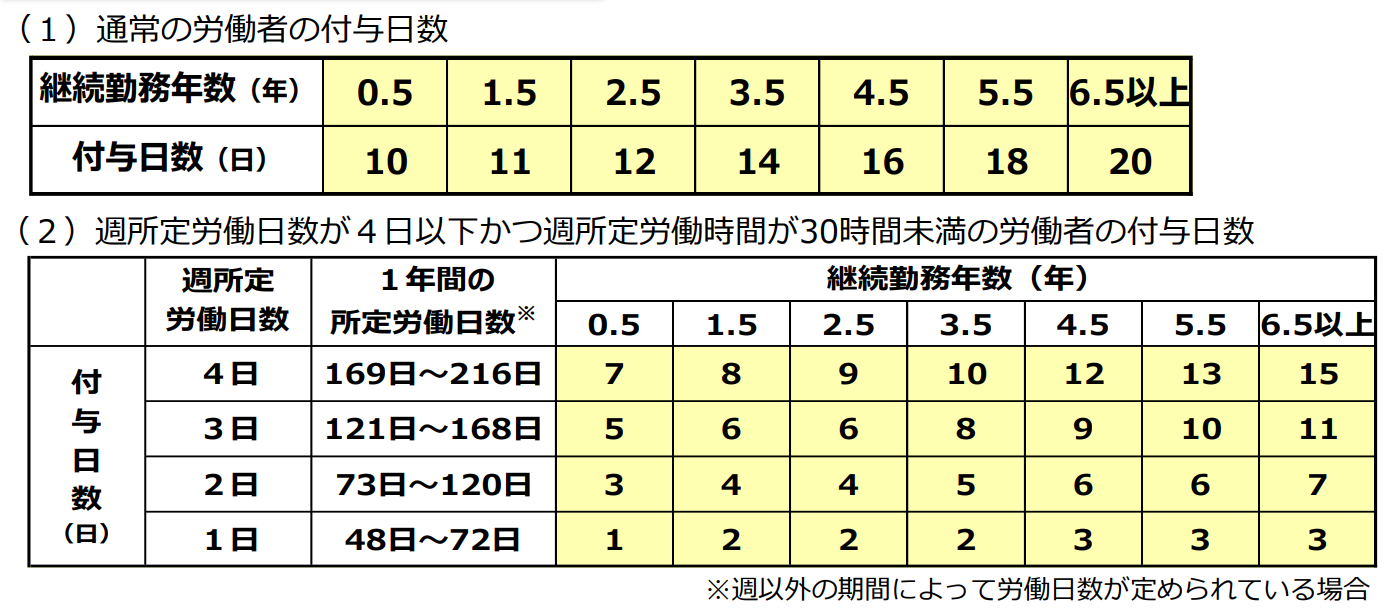

パートやアルバイトの勤務条件はさまざまで、人によって勤務日数や勤務時間が異なります。そのため、有給休暇付与表を参考に、個別に有給付与日数を計算する必要があります。ここでは、パートへ付与する有給休暇の日数について詳しく紹介します。

2-1. パートへ付与する有給休暇の日数

パートタイマーとは、通常の労働者よりも所定労働時間を短くして働く労働者のことです。パートとして働く労働者であっても、次のいずれかの条件を満たす場合、通常の労働者と同様の有給休暇の日数が付与されます。

- 週の所定労働時間が30時間以上

- 所定労働日数が週5日以上

- 1年間の所定労働日数が217日以上

この場合、パートであっても10日以上の有給休暇が与えられます。付与日数は勤続年数6カ月で10日、1年半で11日、2年半で12日のように、継続勤続年数に応じて増えていくのが特徴です。

一方、これらの要件に該当しない場合、所定労働日数に応じて有給休暇が付与されることになります。たとえば、週2日働くパートと、週4日働くパートでは、同じ時期に働き始めても、付与される有給休暇の日数が変わるので注意しましょう。

2-2. 同じ週20時間勤務でも付与日数が違う?~週5日勤務と週4日勤務で比較~

週20時間勤務する2人のパートがいたとして、それぞれの勤務日数が違う場合、有給休暇の付与日数に違いはあるのでしょうか。1日4時間、週5日出勤で週20時間勤務するAさんには、通常の労働者の付与日数が適用されます。つまり、付与要件を満たしていれば、雇用から半年後には10日間の有給休暇が付与されます。

一方、1日5時間、週4日出勤で週20時間勤務するBさんは、週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数が適用されます。そのため、付与要件を満たしていても、雇用から半年後に付与する有給休暇は7日となります。

同じ週20時間労働であるにもかかわらず、BさんのほうがAさんより付与日数が少ないのは、Bさんが「週の所定労働時間が30時間未満であり、かつ週の所定労働日数が4日以下の労働者の場合」に該当するためです。Aさんは週の労働時間が30時間未満ではありますが、「週の所定労働日数が4日以下の労働者の場合」に該当しません。そのため、正社員と同様の有給休暇を付与する必要があります。

2-4. 年間10日以上有給休暇がある場合は最低5日以上取得させる

2019年4月からの有給休暇の取得義務化によって、年10日以上の有給休暇が付与されている労働者には、最低でも年5日以上取得させることが義務付けられています。取得が義務付けられているのは年間10日以上の有給休暇が与えられている従業員のみですが、年間の付与日数が9日以下のパートであれば、有給休暇を取得させなくても良いというわけではありません。有給休暇の取得は労働者の権利なので、パートとして働く従業員も、本人の希望があれば休ませなければならないと覚えておきましょう。

関連記事:有給休暇の年5日取得義務化によって中小企業が取るべき対応をわかりやすく解説

2-4. パートへ付与する有給休暇の最大日数

パートへ付与する有給休暇の最大日数は20日です。フルタイムに近いパートの場合、6年半年以上の継続勤務で20日間の有給休暇が付与されます。労働基準法第115条に基づき、有給休暇の時効は、付与日から2年間です。

そのため、有給休暇が付与されてから1年以内に1日も取得しなかった場合、1年に限って繰越ができるので、20日間の有給休暇をそのまま残すことができます。つまり、翌年新たに付与される20日間を加え、最大40日の有給休暇を保有することができます。

ただし、2019年4月からの有給休暇の取得義務化により、年10日以上の有給休暇が付与されている労働者は、年5日の有給休暇を取得しなくてはならないため、実際に繰越できるのは最大15日まで、保有できるのは35日までとなるので注意しましょう。

(時効)

第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

関連記事:有給の消滅期限はいつ?計算方法や時効・買取をわかりやすく解説

3. パートの有給休暇の賃金を決める計算方法

有給休暇は給与が発生する休暇なので、パートやアルバイトが取得する場合も賃金を算出しなければなりません。有給休暇を取得した場合に支給する賃金の定め方は大きく3通りあります。ここでは、有給休暇の賃金を決める計算方法についてそれぞれ詳しく紹介します。

3-1. 所定労働時間働いた場合に発生する賃金

有給休暇を取得した場合の賃金は、所定労働時間働いた場合に発生する賃金とすることができます。たとえば、時間給で働くパートの場合、その1時間あたりの賃金に所定労働時間を掛けることで、有給休暇を取得した場合の賃金を計算することが可能です。時給1200円、1日の所定労働時間4時間であれば、有給休暇を1日取得した場合に支払われる賃金は4,800円となります。

所定労働時間働いた場合に生じる賃金を採用すれば、従業員が何日間有給休暇を取得したとしてもいつもどおり賃金の計算ができるため、事務担当者の負担が軽減されます。有給休暇を取得するパートの従業員にとっても、もらえる賃金額がわかりやすいといえます。ただし、ほかの計算方法よりも賃金額が高くなるので、人件費が増えるというデメリットもあるので注意しましょう。

3-2. 労働基準法で定める平均賃金

労働基準法第12条で定められる平均賃金を用いて、有給休暇を取得した場合の賃金を計算することもできます。平均賃金とは、原則として、有給休暇を取得した日から遡って直近3カ月に支払った賃金の総額を、休日を含んだ総日数で割って算出された賃金のことです。たとえば、直近3カ月の賃金総額が45万円、総日数が90日の場合、平均賃金は5,000円と計算できます。有給休暇を取得した場合、1日あたり5,000円の賃金を支払うことになります。

平均賃金を採用する場合、直近3カ月間の労働日数が少ないと、有給休暇の取得時に支払われる賃金額が少なくなってしまいます。そのため、平均賃金の規定には最低保障額が設けられています。直近3カ月に支払った賃金の総額を労働日数で割って出た金額に6割を乗じた金額を求め、原則どおりに計算した平均賃金と比べて、高い金額を従業員に支払うことになります。

なお、6割の金額で支給した場合、「賃金を6割に減らされた」と感じるパートが出てくる可能性があります。なぜ6割で支給したのか、その理由を問われても回答できるようにしておきましょう。

平均賃金の計算はやや煩雑なため、事務担当者の負担が増えるのはデメリットです。その一方で、いつもどおりの賃金を支払う場合よりも、人件費を削減できる点は会社にとってメリットといえるでしょう。

第十二条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。

一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十

(省略)

関連記事:労働基準法の平均賃金とは?計算方法や端数処理、最低保障額をわかりやすく解説!

3-3. 健康保険の標準報酬日額

有給休暇を取得した場合の賃金は、平均賃金や所定労働時間働いた場合に発生する賃金以外にも、労使協定を結ぶことで、健康保険法に基づく標準報酬月額の30分の1に相当する金額を採用することができます。なお、5円未満の端数が生じた場合は切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じた場合は切り上げの端数処理が必要になります。

健康保険に加入している従業員であれば、既に標準報酬月額が算出されているため、賃金の計算もスムーズにおこなうことが可能です。ただし、標準報酬月額には上限額があるので、ほかの方法に比べて算出された賃金額が少なくなるケースもあるので注意しましょう。

3-4. 【注意】最低賃金を遵守する

有給休暇を取得した場合の賃金の計算方法には、いくつかの種類がありますが、最低賃金法第4条に基づき、支給する金額は最低賃金以上でなければなりません。平均賃金や標準報酬月額を採用する場合、最低賃金を下回る可能性もあるので注意が必要です。

(最低賃金の効力)

第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

関連記事:労働基準法における最低賃金とは?基準や罰則を徹底解説

3-5. 【ポイント】就業規則に賃金の計算方法は明記しておく

労働基準法第89条により、常時従業員数が10人以上の場合、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出る義務があります。就業規則には、休暇や賃金の規定を含めなければならないので、有給休暇を取得した場合の賃金の計算方法も明記しておく必要があります。そのため、会社がどの計算方法を選択するかは、あらかじめ就業規則に記載しておかなければならないので気を付けましょう。

(作成及び届出の義務)

第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

2 時間単位年休の1時間分の賃金額は、①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支

払われる通常の賃金、③健康保険法第40条第1項に定める標準報酬月額を30分の1

に相当する額(1の位は四捨五入)(ただし、③については労働者代表との書面による協

定が必要です。)をその日の所定労働時間で除した額になります。①~③のいずれにする

かは、就業規則等に定めることが必要です(労基法第39条第7項)。

4. パートの有給休暇について会社が注意すべきこと

パートの有給休暇に関して、気を付けるべき点はいくつかあります。ここでは、パートの有給休暇について会社が注意すべきことについて詳しく紹介します。

4-1. 有給休暇は自由なタイミングで取得できる

有給休暇の取得タイミングは、原則として、労働者が自由に決められます。そのため、パートやアルバイトからであっても、事前に有給申請があったら、それを拒むことができません。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合であれば、使用者に時季変更権が認められ、他の日に有給休暇を取得させることが可能です。ただし、時季変更権の行使は、繁忙期だからといった単純な理由だけでは認められないので注意しましょう。

また、年10日以上の有給休暇が与えられている労働者(既に年5日の有給休暇を取得した者を除く)には、年5日分について使用者が時季を指定して取得させる必要があります。これはパートにもあてはまります。さらに、労使協定を結べば、年5日を超える部分について、時季を指定して計画的に有給休暇を取得させることも可能です。このように、パートに対しても、労働基準法を遵守し、適切に有給休暇を取得させましょう。

⑤ 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。(省略)

関連記事:有給休暇の時季変更権とは?行使が認められる具体例を紹介

4-2. 基準日を前倒しする場合は不公平が起きないように注意する

パートやアルバイトの場合、入社日がバラバラになるケースもよくあります。入社日から6カ月経過後に有給休暇を付与する場合、管理が煩雑になり、ミスが発生する恐れもあります。基準日を前倒しし、統一して有給休暇を付与することも可能です。

たとえば、4月1日を基準日とすれば、5月入社、6月入社など入社日が異なっても、統一して有給休暇を付与することができます。ただし、従業員によって不公平が生まれ、不満につながる恐れもあるので注意が必要です。

関連記事:有給休暇の基準日とは?有給の付与日数と基準日を統一するメリットを解説

4-3. 有給休暇管理簿の作成義務がある

労働基準法施行規則第24条の7に基づき、時季を指定して有給を取得させる労働者や、年10日以上の有給休暇が付与されている労働者に対しては、正社員やパートなどの雇用形態に関係なく、有給休暇管理簿の作成義務が生じます。

有給休暇管理簿には、それぞれの労働者ごとに、時季・日数・基準日を記載する必要があります。また、有給休暇管理簿の保管期間は5年間と定められています。ただし、経過措置が設けられており、当面の間は5年間でなく、3年間の保存でも問題ないとされています。しかし、経過措置がいつ終了するかは未定なため、できる限り5年間保管しておくようにしましょう。

第二十四条の七 使用者は、法第三十九条第五項から第七項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(第五十五条の二及び第五十六条第三項において「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後五年間保存しなければならない。

関連記事:年次有給休暇管理簿とは?作成義務と記載事項、保管期間をくわしく解説

4-4. 時間単位で取得できるケースもある

有給休暇は、あらかじめ労使協定を締結すれば、1日単位だけでなく、時間単位でも有給休暇を取得させることができます。また、午前休や午後休といった半日単位の休暇を設けることも可能です。

ただし、労使協定には、時間単位の有給休暇を与えられる労働者の範囲を定める必要があります。また、時間単位で取得できる有給休暇の日数の上限は5日と労働基準法で定められているので注意が必要です。

④ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。

一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲

二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る。)

三 その他厚生労働省令で定める事項

4-5. パートの有給休暇日数の計算をエクセルで行うとミスが出やすい?

パートやアルバイトの有給休暇日数の計算をエクセルでおこなっている企業も多くあります。しかし、パートの場合は勤務条件によって付与日数が変わるため、フルタイム従業員に比べ集計が煩雑でミスが出やすいです。

もしもパートに正しく有給休暇を取得させなかった場合、違法となり、労働基準法第119条、第120条に則り、6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金の罰則が課せられる恐れがあります。有給休暇の管理を効率化するため、この機会に勤怠管理システムの導入も検討してみましょう。

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一 (省略)、第三十九条(第七項を除く。)、(省略)の規定に違反した者

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 (省略)、第三十九条第七項、(省略)の規定に違反した者

関連記事:勤怠管理システム53サービス比較!特徴・料金・機能・メリットを紹介

5. パートの有給休暇取得に関するよくある質問

ここでは、パートやアルバイトの有給休暇取得に関するよくある質問への回答を紹介します。

5-1. 年の所定労働日数が48日未満のパートにも有給休暇を付与すべき?

週の所定労働日数が1日に満たない(年の所定労働日数が48日未満である)パートやアルバイトに対しては、有給休暇を付与しなくても問題ありません。ただし、1年の所定労働日数よりも週の所定労働日数が優先されるため、週1日を所定労働日数として定めていれば、1年の労働日数が48日未満になるとしても、労働基準法で定められている通りに有給休暇を付与しなければならないので注意が必要です。

5-2. 退職時に有給休暇が残っている場合はどうする?

正社員だけでなく、パートやアルバイトも退職時に使いきれなかった有給休暇の消化を申し出るケースがあるかもしれません。そのような場合、会社は申し出を拒否することができません。なお、退職時に有給休暇が残ってしまった場合、例外として有給の買取が認められています。

関連記事:有給休暇の買取は違法?退職時の対処や買取の計算について解説

5-3. 年の途中に所定労働日数が変わった場合はどうする?

有給休暇は、原則として雇用日から6カ月経過した日を「基準日」と定義して付与します。年の途中に契約更新などで所定労働日数が変わる場合、有給休暇の日数は基準日時点で判断するので、既に付与されている有給休暇は消滅せず有効です。次の基準日が到来したときに、再度労働条件をチェックし、労働基準法に基づき有給休暇が付与されることになります。

6. 派遣社員がいる場合の対処方法

従業員に派遣社員がいる場合の対処法に迷う企業も少なくありません。ここからは、派遣社員がいる場合の対処方法について解説します。

6-1. 派遣社員の有給休暇は派遣元会社から付与される

派遣社員も労働者なので、要件を満たしていれば有給休暇が付与されます。しかし、正社員やパートのような直接雇用とは違い、派遣先企業が有給休暇を付与することはありません。派遣社員の有給休暇は、雇用元である派遣元企業が付与します。付与要件や日数などのルールは、フルタイムの従業員やパート・アルバイトと何ら変わりません。

6-2. 派遣社員の有給休暇取得の流れ

派遣社員の有給休暇取得の一般的な流れは、以下の通りです。

1.派遣社員が、派遣元会社に有給休暇取得を申し出る

2.派遣元会社から派遣先企業に、派遣社員から有給休暇取得の申し出があった旨の連絡を受ける(もしくは、派遣社員が直接派遣先企業に有給休暇取得を申し出る)

3.派遣先企業において有給休暇取得日の調整を行う

4.派遣社員が有給休暇を取得する

派遣社員が、派遣先企業と派遣元企業のどちらに対し、先に有給休暇取得を申し出るかは状況によって異なります。いずれにせよ、派遣社員から有給休暇取得の申し出があった場合、派遣先企業は業務調整をおこない、可能な限り希望日に取得できるように配慮する必要があります。もし、繁忙期などで休まれると困るという場合は「時季変更権」を行使し、別の日に休んでもらうことが可能です。

6-3. 派遣社員に有給休暇の理由を聞いても良い?

従業員が有給休暇を取得する際、理由を申告するようにルールを設けている企業も少なくないでしょう。しかし、本来、有給休暇は従業員の権利なので、理由を申告しなくても取得を認めなくてはいけません。

これは派遣社員に対しても同じです。なかには、派遣社員は直接雇用ではないので取得理由を聞かないという企業もありますが、雇用形態に関係なく取得理由の申告は省いて問題ありません。有給休暇の取得ルールは企業によって異なりますが、定期的に見直しをおこない、有給休暇を取得しやすい環境に整えていくことが大切です。

7. パートにも有給休暇を適切に付与しよう!

有給休暇は条件を満たすべての労働者に付与されるため、正社員だけでなく、パート・アルバイトにも付与されます。ただし、パートの場合、通常の労働者よりも労働時間が短いことから、所定労働日数に応じて有給休暇が付与されることもあります。パートの有給休暇の付与日数や賃金の計算は複雑になりやすく、時間や手間もかかります。有給休暇の管理を効率化するため、この機会に勤怠管理システムの導入も検討してみましょう。

労働基準法総まとめBOOK