雇用保険に加入する従業員が資格を喪失した際は、「雇用保険被保険者資格喪失届」の処理が必要です。なお、退職を理由とするときは上記届書だけでなく、「雇用保険被保険者離職証明書」の届出も必要なため、間違いのないように処理しましょう。

また、2020年4月より一部の法人事業所では上記届出の電子申請が義務化されている点にも注意が必要です。

本記事では、雇用保険被保険者資格喪失届の処理が必要なときや、手続きの流れを解説します。

関連記事:雇用保険とは?加入条件や手続き方法・注意点をわかりやすく解説!

社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。

ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

1. 雇用保険被保険者資格喪失届とは?

雇用保険被保険者資格喪失届とは、雇用保険に加入する従業員が離職した際などに届出が必要な書類です。従業員が離職した翌々日から10日以内に管轄のハローワークへ提出します。

なお、従業員が失業給付を受けるためには、上記と合わせて「雇用保険被保険者離職証明書」の提出も必要です。同書類の内容を元に、失業給付の受給資格や受給日数、金額などが判断されるため、間違いのないように作成しましょう。

1-1. 雇用保険の被保険者の範囲

会社は、事業規模や業種にかかわらず、従業員を1人でも雇っていれば雇用保険への加入が必要です。(ただし、農林水産業の一部の事業を除く。)

また、加入が必要な従業員の条件は以下となります。

- 1週間の所定労働時間が20時間以上あること。

- 以下のように、31日以上雇用の見込みがあること。

a. 期間の定めがなく雇用される者

b. 雇用期間が31日以上である者

c. 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない者

d. 更新規定はないが同様の雇用契約により31日以上雇用された実績がある者

上記に該当する従業員がいる場合、雇用保険へ加入させなければいけません。より詳しく確認したい方は以下の記事をご覧ください。

関連記事:【雇用保険がわかる】人事担当者が知るべき雇用保険を徹底解説

1-2. 雇用保険被保険者資格喪失届が必要なケース

資格喪失届は従業員が離職したときだけでなく、以下のようなケースでも手続きが必要です。

- 週の所定労働時間が20時間未満になったとき

- 従業員が死亡したとき

- 従業員が役員になったとき

- 従業員が2以上の事業所で雇用されるとき

- 出向するとき

- 出向元へ復職するとき

以下では、注意点を解説します。

1-3. ダブルワークでは主たる賃金を支払う事業所で雇用保険の加入が必要

雇用保険は社会保険とは異なり、1人の従業員に対し、1つの事業所が掛ける仕組みとなっています。アルバイトなどで仕事を掛け持ちしている従業員がいる場合、雇用保険は主たる賃金を支払っている事業所で加入が必要です。

例えば、A社でアルバイトとして勤務する従業員が、B社で正社員として雇用された場合。A社のアルバイトを継続するのであれば、一度A社の雇用保険を喪失し、B社で新たに加入しなおす必要があります。

なお、出向については雇用条件により異なるものの、一般的には主たる賃金の支払いを行う事業所で雇用保険への加入が必要です。

関連記事:マルチジョブホルダー制度とは?制度の目的・手続き方法を徹底解説

1-4. 2017年1月1日より65歳以上の従業員も雇用保険への加入が必要

雇用保険の適用拡大により、2017年1月1日から65歳以上の従業員も「高年齢被保険者」として、雇用保険への加入が必要となっています。そのため、65歳以上の従業員が雇用保険の被保険者に該当しなくなった場合、自動的に適用から除外される訳ではないため、資格喪失届の処理が必要です。

関連記事:65歳以上の方向けに改正された雇用保険を給与計算の観点から解説

2. 雇用保険被保険者資格喪失届の手続きの流れ

雇用保険喪失手続きのなかでも離職の場合は、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添付するケースがほとんどです。離職証明書には、賃金台帳や退職理由を確認できる書類の添付が必要なため事前に確認しましょう。

また、2020年4月より資本金の額が1億円を超える企業などでは、同手続きの電子申請が義務化されています。手続きの流れを解説します。

2-1. 必要な届書を確認する

通常、雇用保険の喪失は離職によるケースが多いでしょう。その場合、以下2つの書類により喪失手続きが必要です。

- 雇用保険被保険者資格喪失届

- 雇用保険被保険者離職証明書

離職証明書は59歳未満で本人が交付を希望しない場合は添付する必要がありません。

なお、「雇用保険被保険者離職証明書」は3枚複写式のためダウンロードできません。管轄のハローワークなどで入手しましょう。

参考:雇用保険被保険者資格喪失届|ハローワークインターネットサービス

関連記事:雇用保険被保険者資格喪失届はどこでもらう?入手方法を紹介

2-2. 添付書類を確認する

通常、雇用保険被保険者資格喪失届自体には添付書類はありません。しかし、雇用保険被保険者離職証明書を作成する際は以下の書類が必要なため、事前に準備しましょう。

- 賃金台帳

- 出勤簿

- 退職理由の確認できる資料

特に3は、退職理由により必要な資料が異なるため詳しく解説します。

なお、離職証明書の詳しい作成方法は以下の記事もご確認ください。

関連記事:退職者に「離職票」の発行を求められたらどうする?企業側の対応をまとめて解説

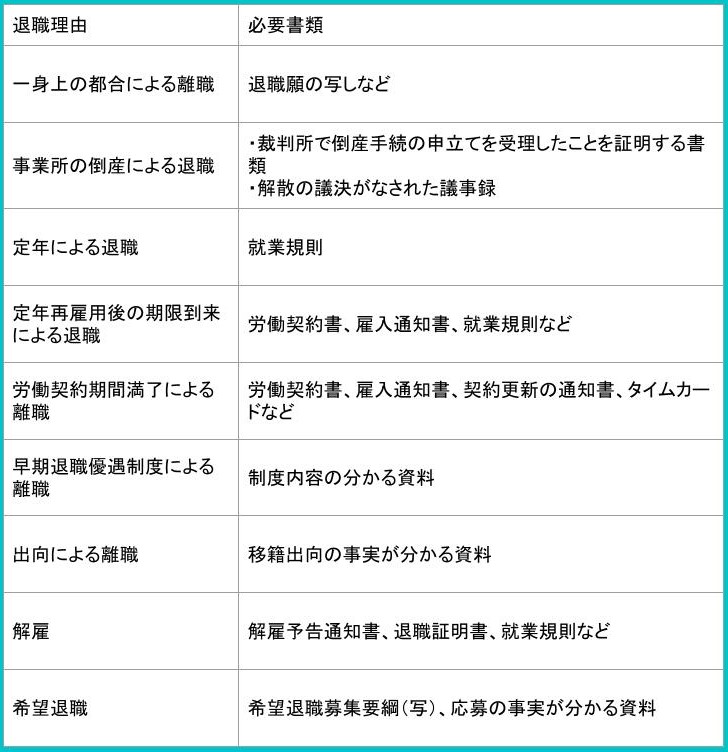

2-3. 退職理由が確認できる資料を揃える

退職理由が確認できる資料では、会社や従業員の主張が証明できる資料が必要です。一般的な退職理由の証明となる資料は以下のとおりです。

なお、提出した離職証明書の離職理由が従業員と会社で主張が異なる際は、ハローワークより事実関係の調査が入る恐れがあります。

なお、提出した離職証明書の離職理由が従業員と会社で主張が異なる際は、ハローワークより事実関係の調査が入る恐れがあります。

関連記事:雇用保険被保険者資格喪失届の書き方を項目ごとに詳しく解説

2-4. 管轄のハローワークに届書を提出する

届書と添付書類を整えたら、以下の方法により管轄のハローワークに書類を提出します。

- 郵送

- 窓口持参

- 電子申請

離職証明書を提出すると、従業員に交付が必要な離職票(1および2)が交付されます。そのため、郵送で手続きする際は、返信用封筒も同封するとよいでしょう。

電子申請は電子政府の総合窓口「e-Gov 電子申請」より手続きを行います。複数人分を一度に処理でき、離職票の交付の有無も選択可能です。添付書類は電子ファイルで準備します。

なお、電子申請を利用するためには事前にe-Govアカウントや、GビズIDの取得が必要です。さらに、e-Govアカウントで手続きをする場合は、電子署名が必要となり、GビズIDの取得の取得には数週間程度時間がかかるため、事前に準備しましょう。

2-5. 2020年4月より特定の法人では電子申請が義務化されている

なお、2020年4月より資本金などが1億円を超える大企業など、一部企業では雇用保険被保険者資格喪失届を含む、以下の手続きで電子申請が義務化されています。

【健康保険・厚生年金保険】

- 被保険者報酬月額算定基礎届

- 被保険者報酬月額変更届

- 被保険者賞与支払届

【労働保険】

- 増加概算保険料申告書

- 継続事業を行う事業主が提出する以下の申告書

- 概算保険料申告書、確定保険料申告書、一般拠出⾦申告書

【雇用保険】

- 被保険者資格取得届

- 被保険者資格喪失届

- 被保険者転勤届

- ⾼年齢雇用継続給付支給申請

- 育児休業給付支給申請

該当の事業所では、社会保険労務士などに手続きを委託しているときも電子申請の対象となるため注意しましょう。

3. 雇用保険被保険者離職証明書の電子申請は事前の準備が大切

従業員が退職した際は、雇用保険被保険者資格喪失届の処理が必要です。なお、失業給付を受給するためには、雇用保険被保険者離職証明書の処理も必要であり、多くの場合、上記届書は2つ合わせて処理を行います。

特に、雇用保険被保険者離職証明書は添付書類も多いため、間違いのないように作成しましょう。また、電子申請は初回登録にはある程度時間がかかるため、事前に準備するとよいでしょう。