雇用保険は、原則として一定の条件を満たしている従業員に対して加入義務があるものです。会社側も従業員側も加入の拒否をすることができない「強制保険制度」になります。

本記事では、人事担当者が知るべき雇用保険に関して解説。雇用保険の加入範囲や手続き、必要な書類、雇用保険の計算方法などご紹介していきます。

社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。

ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

1.雇用保険の概要|種類、対象者、加入条件など

雇用保険とは、労働者が失業した際や育児休業取得中などに社員の生活を支える保険です。

本章では加入義務の対象条件や手当の種類などを解説します。

1-1 雇用保険の目的

雇用保険の目的は、労働者が失業した際や経営難などで雇用の継続が困難になったときに、労働者の生活を支えるために必要な給付をおこなうことです。

失業だけでなく、子供のために育児休業を取得したり、介護休業を取得する際にも給付を受けることが可能です。労働者に万が一のことがあった時に役に立つ保険といえるでしょう。

ハローワークインターネットサービスでは、

- 労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に、生活及び雇用の安定並びに就職の促進のために失業等給付及び育児休業給付を支給。

- 失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための二事業を実施。

と記載があります。

1-2 雇用保険の手当の種類

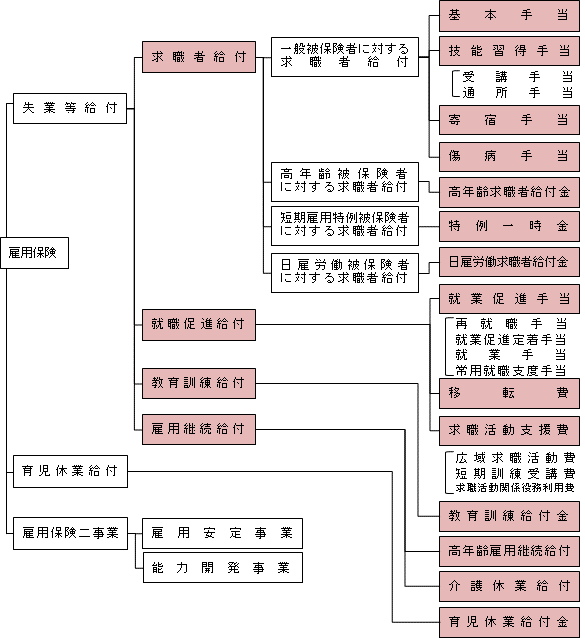

雇用保険は以下の図のような仕組みになっており、大きくは「失業等給付」「育児休業給付」「雇用保険二事業」の3つに分かれています。

さらに失業等給付を見ると、

- 求職者給付

- 就職促進給付

- 教育訓練給付

- 雇用継続給付

の4つがあります。

雇用保険の給付といえば、失業保険にあたる「基本手当」を想像される方が多いと思いますが、ご覧になってわかるように、数多くの種類があります。

ここでは、主要な給付について、いくつかピックアップして紹介していきます。

出典:ハローワークインターネットサービス‐雇用保険制度の概要

基本手当

基本手当とは一般的に「失業保険」として知られています。失業した際に一定の条件を満たしている者に対して給付がおこなわれます。

- 離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上であること

(特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること)

- ハローワークでの休職の手続きをおこない、働く能力、働く意思はあるが失業状態であること

つまり、退職してすぐに転職する人や就職する気がない人は基本手当は受けられません。

※被保険者期間は、雇用保険の被保険者であった期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1ヶ月として算出する

傷病手当

傷病手当とは、病気やケガを理由に働くことができない求職者に対して支給されるものです。公共職業安定所に来所して求職の申込みをした後に、15日以上病気やケガで働くことができない人は、基本手当が受給できないため、傷病手当が支給されます。

教育訓練給付

仕事のスキルアップや知識の向上を目的に受けた教育に対する講座費用の一部が支払われるものです。

そのなかでも「一般教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練給付金」、「特定一般教育訓練給付金」の3つがあり、支給される額が異なります。

高年齢雇用継続給付

60歳以上65歳未満の労働者の一定の条件を満たすものに対して支給されるものです。受給資格の一つに、「60歳以後の賃金が、60歳になった時点で受け取っていた賃金の75%未満であるもの」という規定があります。

介護休業給付金

家族の介護のために介護休業を取得したときに、以下の条件を満たす労働者に対して、給与の67%を受給できる制度です。

【給付条件】

- 雇用保険の被保険者である

- 家族の常時介護のため二週間以上の休業が必要である

- 職場復帰を前提として介護休業を取得する

- 介護休業前の2年間で、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある

※有期雇用労働者は、さらに、「介護休業開始時において、同一の事業主の下で1年以上雇用が継続していること」と、「介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでないこと」の条件が必要

支給額は「休業開始時賃金日額×支給日数(最大93日)×67%」で計算します。

※最長93日を上限として3回まで支給されます

育児休業給付

育児休業期間中に以下の条件を満たす労働者に対して、給与の67%を受給できる制度です。

【給付条件】

- 雇用保険の被保険者である

- 1歳未満の子どもがいる(所定の事情がある際は最長2歳まで延長可能)

- 育休前の2年間で、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある

※有期雇用労働者は、さらに、「育児休業開始時において、同一の事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、子が1歳6か月までの間に労働契約が更新されないことが明らかでないこと」の条件が必要

支給額は、以下のように休業してから6ヶ月前後で異なります。

- 育休開始6カ月以内:「休業開始時賃金日額×支給日数(30日)×67%」

- 育休開始6カ月以降:「休業開始時賃金日額×支給日数(30日)×50%」

※上記の支給日数は1ヶ月単位で算出しています

1-3 加入義務対象となる労働者の条件

雇用される労働者は、常用・パート・アルバイト・派遣など、雇用形態にかかわらず雇用保険の被保険者になります。

雇用保険の加入義務の対象となる条件は以下の3つがあります。

- 1週間の所定労働時間が20時間以上である

- 引き続き31日以上働く見込みがある

- 学生ではない(例外あり)

1週間の所定労働時間が20時間以上である

パートやアルバイトであっても所定労働時間が週20時間以上である者は雇用保険に加入しなければなりません。

ただし、一時的に所定労働時間が週20時間を超える場合は、契約上の所定労働時間が週20時間以内であれば加入義務はありません。

引き続き31日以上働く見込みがある

雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がある場合には加入義務ではありません。それ以外の場合は、基本的に加入義務があります。

学生は対象外となる

原則、学生は加入義務の対象外です。

ここでいう学生は、高校生や大学生、専門学生などが含まれます。しかし、学生であっても加入義務の対象となる場合があります。

- 卒業見込み状態で、卒業後に働く事業所で働いている場合

- 休学中に働いている場合

- 大学院に在学しながら働くことを許可したうえで雇用契約を結んでいる場合

- 学校の出席日数に関係なく、他の労働者と同様に勤務できる場合

2.雇用保険の手続き方法

本章では、雇用保険の手続き方法について詳しく解説します。

2-1 雇用保険に関する手続き

労働者を雇う場合

従業員を新たに雇う場合、その都度、事業所を管轄するハローワークに、雇い入れた月の翌月10日までに、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。

この届出によりハローワークから交付された「雇用保険被保険者証」は、労働者に渡すようにしましょう。

労働者が退社する場合

労働者が退社する場合は、離職した日または被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」を提出しなければなりません。

入社・退社それぞれの手続きにおいて、提出期限を遅れてしまうと、罰則が生じたり、労使間トラブルにつながったりと、リスクが生じる可能性が高いので注意が必要です。

当サイトでは、上述した担当者が気を付けなければならないポイントや、雇用保険以外も含めた社会保険手続きの内容をまとめた資料を無料で配布しております。

保険手続きの内容で不安な点があるご担当者様は、こちらから「社会保険手続きの教科書」をダウンロードしてご確認ください。

2-2 基本手当の受給方法

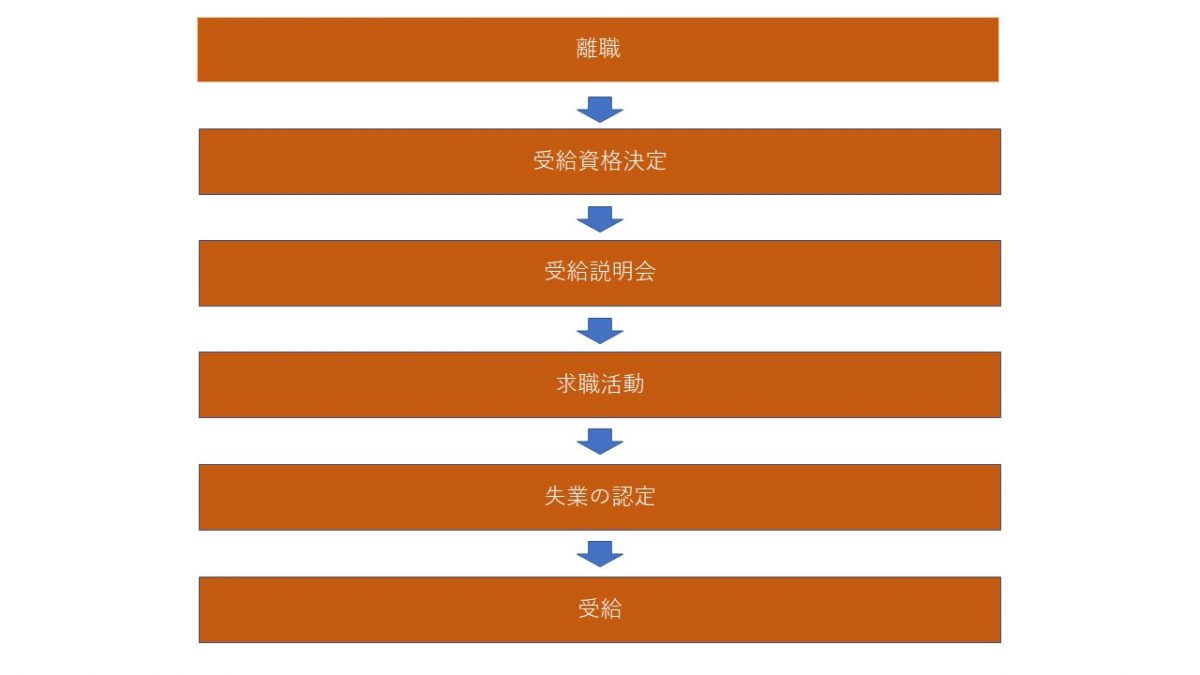

労働者が失業した際に基本手当(失業保険)を受給するためには以下のフローに則ります。

離職

在職中に「雇用保険被保険者証」の有無を確認してください。また、会社がハローワークに提出する「離職証明書」については、離職前に本人が記名押印又は自筆による署名をすることになっていますので、離職理由等の記載内容についても確認してください。

受給資格の決定

住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」をおこなったのち、「雇用保険被保険者離職票」を提出します。

雇用保険の手続きには以下の書類が必要になります。

- 雇用保険被保険者離職票

- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)

- 身元確認書類(運転免許証など)

- 写真2枚

- 印鑑

- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

受給説明会

指定の日時に必ず出席しなければなりません。

また、「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参するようにしましょう。

失業の認定

指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出する。

原則として、4週間に1度、失業の認定をおこなわないといけません。

受給

失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。

参考文献:ハローワークインターネットサービス-雇用保険の具体的な手続き

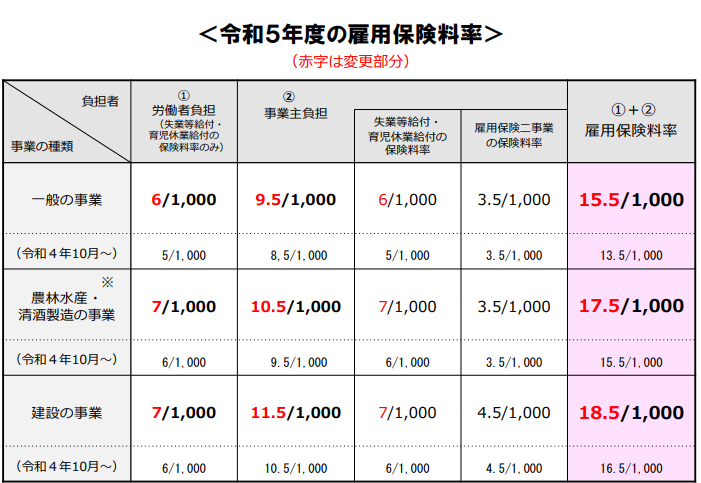

3.雇用保険料の計算方法

雇用保険料を支払うのは、事業主だけでなく従業員も支払います。

雇用保険料は、「雇用保険料率×賃金総額」によって求められます。一つ注意点として、「賃金総額」とは通勤手当や残業による手当などを含む月にもらう賃金の総額を表すことは覚えておきましょう。

- 通勤手当

- 残業手当

- 家族手当・子供手当・扶養手当

- 技能手当・教育手当・特殊作業手当

- 住宅手当・地域手当

- 皆勤手当などの奨励手当

- 休業手当(事業主の都合で休業した場合に支給)

また、事業の種類によっても負担額が変わってくるので注意しましょう。

令和5年の雇用保険料率は以下の通りです。

事業主負担分の計算方法

一般の事業の場合、事業主の負担割合は0.6%なので、仮に賃金総額が50万円だった場合、事業主の負担額は3,000円になります。

労働者負担分の計算方法

一般の事業の場合、労働者の負担割合は0.3%なので、仮に賃金総額が50万円だった場合、労働者の負担額は1,500円になります。

どの業種も労働者より事業主の負担額の方が大きくなります。

4.雇用保険に関するギモン

離職証明書に記入した退職理由に退職者が異議を申し立ててきた場合はどうする?

自己都合退職をすると、失業保険は最大3か月間の給付期限が設けられます。そのため、退職者は自己都合であっても、離職証明書に記入してある退職理由に異議を申し立ててくる場合があります。

このような場合、退職者の異議を受け入れてしまうと、国から支給されるはずの助成金がもらえなくなるなどが発生してしまいます。

ですので、退職者が自己都合であるにも関わらず異議を申し立ててきた際は、慎重に判断する必要があります。

また、企業と退職者との間での話し合いで解消されないには、離職証明書をハローワークに提出し、窓口で事情を説明するようにしましょう。

途中で雇用形態が変わり、加入条件適応外になった場合はどうする?

途中で勤務時間が週20時間未満の契約に変更した際には、雇用契約における所定労働時間が変更になった時点で雇用保険の対象から外れます。

この場合には、雇用保険の資格喪失手続きが必要になります。資格喪失手続きをおこなっても、離職票の発行がおこなわれたり、労働時間が週20時間未満であることを申告すれば、継続して働くことは可能です。

雇用保険の資格喪失手続き

事業主が「雇用保険被保険者資格喪失届」を作成し、雇用保険の資格を失った日(退職日など)の翌日から起算して10日以内にハローワークに提出しなければなりません。

5.雇用保険の適切な管理をおこなうために

雇用保険は加入対象の労働者が未加入だった場合、失業手当(基本手当)の給付を受けることができないなど、多くのデメリットが発生します。

そのため、人事担当者はあらためて、未加入の労働者はいないか、しっかりと申請できているかを確認してみましょう。また会社側だけでなく、労働者側も加入状況を確認するようにしましょう。

現在では労務管理をデジタル上でおこなえるサービスもリリースされています。システムを導入して、より確実に効率的な業務をおこなっていくことも一つの手かもしれません。

【参考】労務管理システム・人事向けクラウドサービスjinjer

URL:https://hcm-jinjer.com/roumu/

社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。

ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。