近年では働き方改革の影響もあり、日本全体として残業を減らそうと動きがみられます。しかし、残業を減らすための取り組みをおこなっているのに、想定しているような効果が現われない企業も少なくありません。

この記事では、残業が多いことで発生するリスクを説明したうえで、なぜ残業が減らないのかをわかりやすく解説します。また、残業を減らすための対策も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

1. 残業とは?

そもそも残業とは、どのようなものでしょうか。ここでは、残業の定義と現状について詳しく紹介します。

1-1. 残業の定義

残業は「時間外労働」ともよばれ、会社の規定時間を超えて働く労働のことです。残業には「所定外残業」と「法定外残業」の2種類があります。法定外残業とは、労働基準法第32条で定められた法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働のことです。一方、所定外残業とは、会社が就業規則などで定めた労働時間を超える労働のことです。

たとえば、1日9時間働いた場合を考えてみましょう。所定労働時間が7時間と設定されている会社であれば、「7時間~8時間」の1時間が所定外残業時間に該当します。「8時間~9時間」の1時間は法定外残業時間となります。

所定外残業に対しては、割増賃金の支払いは不要です。一方、法定外残業に対しては、割増賃金の支払いが必要になります。また、法定外残業が発生する場合は、36協定を締結しなければなりません。

このように、残業の定義を正しく理解し、法律や文献などを確認する際は、どのような意味で残業が用いられているかを正しく判断することが大切です。

(労働時間)

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

関連記事:残業とは|残業の割増賃金の計算方法や残業規制による対策法も

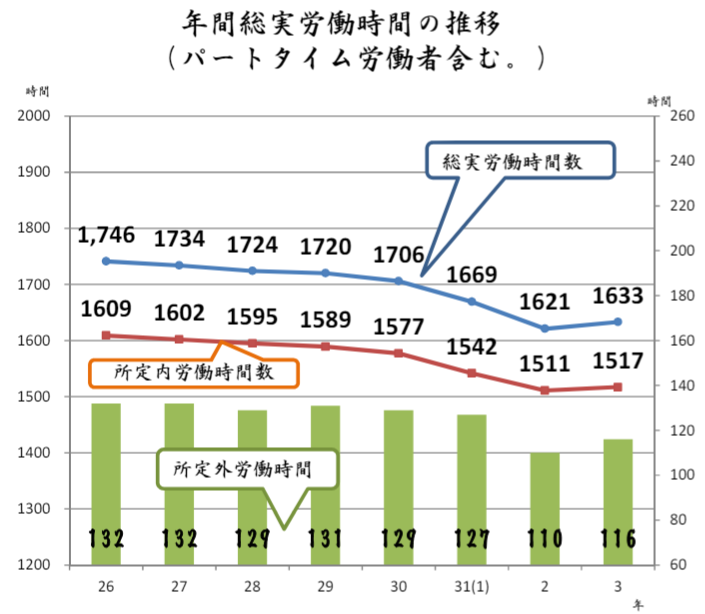

1-2. 残業の現状

厚生労働省の公表している資料に基づくと、年間総実労働時間は減少傾向にあります。しかし、その原因の一つとして、パート・アルバイトの労働者の増加を挙げています。そのため、フルタイム労働者の年間総実労働時間は、横ばいで推移していると推測されています。また、所定外労働時間についても、大きく減少しているとは言えない状況です。

このように、資料から読み取ると、働き方改革などにより残業を減らそうとする取り組みが増えていたとしても、残業が大きく減少しているとはいえないでしょう。残業が減らない理由の一つとして、残業のリスクや問題点について正しく理解していない可能性があります。

関連記事:残業問題とは|残業時間削減に向けた対策・取り組みの注意点まとめ

2. 残業が減らないことで生じる問題点

日本における残業は、まだまだ減っていないことがわかりました。ここでは、残業が減少しないことで生じるリスクや問題点について詳しく紹介します。

2-1. 人件費の高騰につながる

残業が発生した場合、その労働の対価として「残業代」を支払う必要があります。法定外残業については、負荷が大きいことから、基礎賃金に加えて割増賃金を支払わなければなりません。

|

割増項目 |

割増賃金率 |

|

所定外残業 |

0% |

|

法定外残業(月60時間以内) |

25% |

|

法定外残業(月60時間超え) |

50% |

法定外残業が月60時間を超える場合、割増率は25%から50%に引き上げられます。このように、残業時間が増えるほど、人件費は大きくなる仕組みとなっています。そのため、残業が減らないことで、人件費の高騰化により、経営に悪影響を及ぼす恐れがあります。

関連記事:割増賃金とは?計算方法や残業60時間超の割増率をわかりやすく解説

2-2. 生産性が低下する

残業が慢性化すると、従業員は十分に休息できていない可能性があります。これにより、労働者の集中力が下がり、会社全体としての生産性も低下する恐れがあります。逆にいえば、残業を減らすことで、労働者の集中力を高めて、生産性を高めることができるかもしれません。

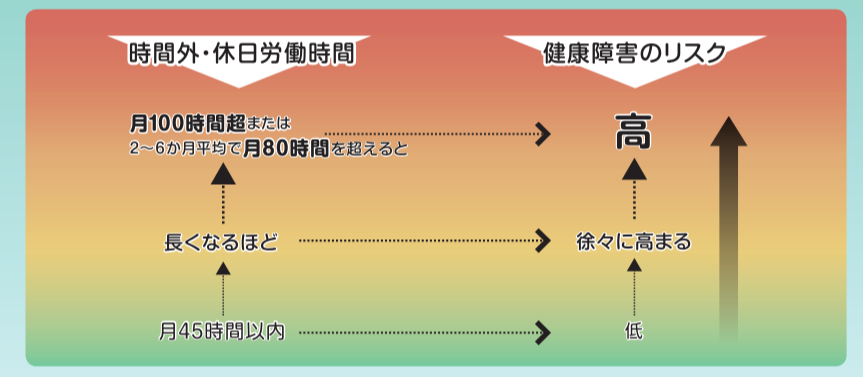

2-3. 従業員の健康リスクが高まる

厚生労働省の資料によると、残業が多くなるほど、健康障害のリスクが高まるとされています。残業によりストレスが大きく溜まると、自殺・過労死といった事態が生じる恐れもあります。労災認定を受けると、従業員から損害賠償請求されたり、刑事罰を受けたりする可能性もあります。

関連記事:労働基準法による災害補償とは?補償金額・労災保険との違いについて解説

2-4. 離職率が上昇する

残業が慢性化した環境では、ワークライフバランスを実現することができません。従業員のエンゲージメントが下がり、離職者が増える可能性があります。これにより、「離職→他の従業員の業務量増加→残業の増加→離職」という悪循環が生じます。このように、残業が減らないことで、離職率が上昇し、人材が定着しない恐れがあります。

2-5. 企業イメージが下がる

残業が多いと、従業員のモチベーションが下がります。また、離職率の上昇や労働災害の発生により、企業のイメージも下がる可能性があります。企業イメージが低下すると、新しく人材を募集しても集まらなかったり、顧客や外部ステークホルダーからの信頼を損なったりする恐れがあります。

3. なぜ残業は減らないのか?その理由と原因を紹介

残業には大きなリスクがあるのにも関わらず、なぜ残業は減らないのでしょうか。ここでは、残業が減らない理由と原因について詳しく紹介します。

3-1. 一度雇うと簡単には解雇ができない

1人あたりの業務量が多いために残業時間が大きいのであれば、新しく人材を雇用することで対応できる可能性があります。しかし、労働契約法第16条により、日本では厳格な解雇規制が設けられています。そのため、繁忙期に正社員を採用してしまうと、仕事がない閑散期でも気軽に解雇できないので、現在いる従業員に残業してもらうほうがコスト負担を抑えられる可能性があります。このように、正社員を雇用するリスクが大きいために、残業を減らせない企業もあるかもしれません。

(解雇)

第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

3-2. 人手不足の深刻化

少子高齢化による労働人口の減少により、深刻な人手不足が問題視されている職種・業界では、従業員を1人採用するのも相当な労力とコストがかかります。せっかく採用してもすぐに辞めてしまうことも少なくありません。そのため、既存の従業員の業務量が大きくなり、思うように残業を減らせないケースもあります。

3-3. 無駄な業務プロセスが多い

会議や打ち合わせが多い場合、個人で作業する時間がなくなり、残業により対応することになります。また、老朽化したシステムの刷新が進んでいない場合、業務フローを最適化できていない可能性があります。このように、無駄な業務プロセスが多いために、業務を効率化できず、残業が減らない理由となっているケースもあります。

3-4. 残業が良しとされる文化

「残業をしていない人は仕事をしていない」「残業した人間が評価される」という会社の文化・風土があると、残業がなかなか減りません。また、残業代で稼ぐスタイルを採用している企業の場合、生活費を稼ぐために、ダラダラ業務を進めて残業している従業員もいるかもしれません。

4. 残業を減らすための解決策

企業によって残業が減らない理由はそれぞれです。しかし、残業が減らないことで生じるリスクは大きいです。まずは自社の残業が減らない原因を探り、それにあった対策をおこないましょう。ここでは、残業を減らすための解決策について詳しく紹介します。

4-1. アウトソーシングサービスを活用する

従業員の業務量が多いけれど、正社員を雇用するのは難しいという企業もあるかもしれません。そのような場合、アウトソーシングサービスを活用するのも一つの手です。一部の業務だけでもアウトソーシングすることで、従業員の業務負担が軽減され、残業を減らせる可能性があります。

関連記事:採用代行(RPO)28サービス徹底比較!採用アウトソーシングの特徴まとめ

4-2. 採用力を強化する

新しい人材を雇用するのに苦労している場合は、採用力を強化することに重きを置きましょう。まずは自社の採用フローを見直すことが大切です。採用の課題を洗い出し、目的を明確化することで、自社のニーズにあった人材を確保することができます。また、新入社員に対する研修を充実させたり、スキルアップのための制度を設けたりして、採用した人材を定着させることも重要です。

4-3. 仕事の進め方を見直す

残業が減らない理由の一つとして、従業員の仕事の進め方に問題がある可能性もあります。たとえば、資料作成や情報共有の方法を見直すだけでも残業時間の削減につながります。また、ナレッジ共有ツールを構築し、業務効率化に関するノウハウを共有することで、生産性を向上させることが可能です。このように、仕事の進め方を見直すことで、業務を効率化し、残業を減らすことができます。

関連記事:社内SNSのメリットとデメリット!成功させる秘訣も解説!

4-4. 勤怠管理システムを導入する

紙のタイムカードを利用して勤怠管理をおこなっている場合、集計・計算に時間がかかります。また、リアルタイムで労働時間を把握できないので、誰がどのくらい残業しているかをすぐに確認することができません。

勤怠管理システムを導入すれば、データで労働時間を管理することができます。そのため、規定の労働時間を超えそうな従業員に対して、アラートを出し、残業を減らすようスピーディに働きかけることが可能です。また、勤怠管理システムには、労働時間だけでなく、シフトや年次有給休暇なども管理できる機能が搭載されているので、業務の効率化が期待できます。

関連記事:勤怠管理システム53サービス比較!特徴・料金・機能・メリットを紹介

4-5. 評価制度を見直す

成果主義の評価制度を導入することで、残業を良しとする文化を改善させることができるかもしれません。たとえば、仕事の成果に基づいて報酬を支払うインセンティブ制度を設けるのも一つの手です。このように、評価制度を見直すことで、労働時間よりも効率や結果を意識するようになり、残業を抑制することができます。

5. 残業を減らすため労働環境を見直そう

今後は少子高齢化が進み、より人手不足が深刻化になることが予想されます。そうなれば業務量が減らない限り、1人あたりの負担も減らないどころか増えてしまう可能性すらあります。残業を減らして労働生産性を高めるため、自社の課題にあった対策に取り組んでみましょう。

今後は少子高齢化が進み、より人手不足が深刻化になることが予想されます。そうなれば業務量が減らない限り、1人あたりの負担も減らないどころか増えてしまう可能性すらあります。残業を減らして労働生産性を高めるため、自社の課題にあった対策に取り組んでみましょう。