社会保険喪失届(社会保険資格喪失届)は、従業員が社会保険の資格を喪失する事由が発生した際に作成・提出が必要となる書類です。今回は、社会保険喪失届の作成が必要となるケースや、書き方・記入例をわかりやすく解説します。また、社会保険喪失届の提出先や提出方法、添付書類についても紹介します。

関連記事:社会保険とは?代表的な4つの保険と今さら聞けない基礎知識

社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。

ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

1. 社会保険喪失届とは?

社会保険喪失届(社会保険資格喪失届)とは、従業員が退職や解雇、死亡などの理由によって社会保険(健康保険・厚生年金)の資格を喪失する際に提出が必要となる書類のことです。ここでは、社会保険喪失届と被保険者資格喪失届、社会保険資格喪失証明書との違いについて詳しく紹介します。

1-1. 社会保険喪失届と被保険者資格喪失届の違い

社会保険喪失届の正式名称は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」です。そのため、社会保険喪失届は、被保険者資格喪失届とよばれることもあり、両者は同じ書類を指すことが多いです。しかし、「雇用保険被保険者資格喪失届」という書類もあるので、被保険者資格喪失届と言われたら、健康保険・厚生年金保険と雇用保険のどちらを指しているのかきちんと確認しましょう。

1-2. 社会保険喪失届と社会保険資格喪失証明書の違い

社会保険資格喪失証明書とは、健康保険や厚生年金保険の資格を喪失したことについて証明するための書類です。社会保険喪失届は、社会保険の資格を喪失させるために提出が必要となる書類であり、社会保険資格喪失証明書とは異なる書類です。

社会保険資格喪失証明書の発行は、一般的に年金事務所(協会けんぽ加入者の場合)もしくは健康保険組合(組合健保加入者の場合)がおこないます。退職者は国民年金や国民健康保険に加入する際、社会保険資格喪失証明書が必要になるケースもあるので、交付を求められたら速やかに手続きをしましょう。

関連記事:社会保険の資格喪失届とは?書き方や注意点を詳しく解説

2. 社会保険喪失届が必要となる6つのケース

社会保険の資格はどのような場合に喪失するのでしょうか。ここでは、社会保険喪失届が必要になる6つのケースを詳しく紹介します。

2-1. 退職した場合

従業員が退職する場合は、社会保険喪失届の提出が必要です。退職理由(会社都合または一身上の都合など)に関係なく、社会保険の資格を喪失させるため、会社が社会保険喪失届を作成して提出する必要があります。

関連記事:社員が退職したときの社会保険手続きについて徹底解説

2-2. 死亡した場合

従業員が死亡した場合も、社会保険の資格が失われるため、会社が社会保険喪失届を作成し、手続きをおこなわなくてはいけません。

2-3. 雇用契約が変更となった場合

正社員であった従業員が結婚を機にパートやアルバイトの社員になるなど、労働条件が変更となったことで、社会保険の加入条件を満たさなくなるために、資格を喪失するケースもあります。この場合も、社会保険喪失届の作成・提出が必要です。

2-4. 障害認定を受けた場合

65歳以上75歳未満で障害認定を受けた人は、申請により、後期高齢者医療制度に移行することができます。後期高齢者医療制度に移行する場合、健康保険の資格の喪失が必要なため、社会保険喪失届の提出が必要です。

2-5. 60歳以上で再雇用された場合

60歳以上の従業員を定年後に継続して再雇用する場合、使用関係が一度中断したものとみなされるため、社会保険喪失届の作成・提出が必要です。また、再雇用にあたって、同日付の社会保険取得届(社会保険資格取得届)の作成・提出も必要なので注意しましょう。

2-6. 社会保険加入の上限年齢に到達した場合

厚生年金保険は原則70歳まで、健康保険は75歳まで加入できます。社会保険加入の上限年齢に到達した場合、社会保険喪失届による資格喪失の手続きが必要です。

70歳になっても引き続き雇用される場合、厚生年金保険の資格は喪失しますが、在職老齢年金との併給調整が必要になることから、「70歳到達届(被保険者資格喪失届・70歳以上被用者該当届)」を提出する必要があります。また、70歳以上の従業員が退職などをする場合、「70歳以上被用者不該当届(社会保険喪失届と同じ書類)」の提出が必要になることもあります。

2-7. 【ポイント】社会保険喪失届はパートやアルバイトでも必要な場合がある

社会保険喪失届は、正社員だけでなく、社会保険に加入しているパートやアルバイトに対しても提出しなくてはいけません。社会保険の適用範囲は拡大しており、パートやアルバイトでも社会保険の加入条件を満たすケースは増えています。

社会保険に加入する際は「社会保険資格取得届」、社会保険の資格を喪失させる際は「社会保険資格喪失届」の提出が必要です。社会保険喪失届の提出漏れを防ぐため、雇用形態に関わらず社会保険加入の有無について必ず確認しましょう。

関連記事:社会保険の資格取得届とは?従業員の雇用時に必須な手続方法をご紹介

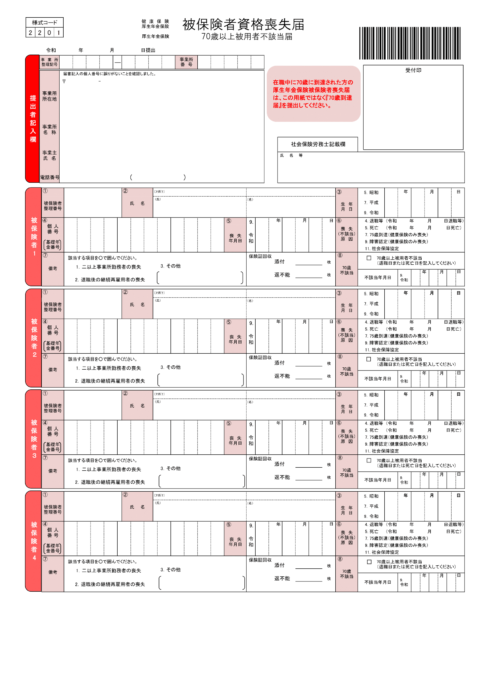

3. 社会保険喪失届の書き方・記入例

従業員が社会保険を喪失するケースに該当した場合、社会保険喪失届(社会保険資格喪失届)を作成・提出する必要があります。ここでは、社会保険喪失届の書き方・記入例について詳しく紹介します。

3-1. 社会保険喪失届の記載項目と書き方の例

社会保険喪失届の書き方・記入例は、下記の表の通りです。

|

記載項目 |

書き方・記入例 |

|

事業所整理記号・事業所番号 |

新規適用時もしくは名称・所在地変更時に付与された記号・番号を記入する |

|

事業所の所在地・名称・氏名 |

事業所の所在地・名称・氏名・電話番号を記載する |

|

被保険者整理番号 |

資格取得した際に払い出しされた被保険者整理番号を記載する |

|

氏名 |

住民票に記載されている氏名を記入する(フリガナも記載する) |

|

生年月日 |

年号を〇で囲み、指定されている形式で生年月日を記入する 例. 昭和62年8月3日生まれの場合 62年08月03日(昭和に〇を付ける) |

|

個人番号(基礎年金番号) |

個人番号もしくは基礎年金番号(左詰め)を記載する(死亡による資格喪失の場合は「基礎年金番号」を記載) |

|

喪失年月日 |

資格を喪失した日を記載する(後述する) 例. 令和5年10月31日に退職した場合 05年11月01日 |

|

喪失(不該当)原因 |

「退職等」「死亡」「75歳到達」「障害認定」「社会保障協定」のいずれか該当する項目に〇を付ける(退職・死亡の場合はその当日の年月日を記入する) 例. 令和4年8月31日に退職した場合 「4.退職等」に〇を付けて「令和4年8月31日に退職等」と記載する |

|

備考 |

該当する項目があれば〇を付ける(保険証の回収についても記載する) 例. 保険証2枚を回収、1枚を回収できなかった場合 添付2枚、返不能1枚と記載する |

|

70歳不該当 |

70歳以上で資格喪失理由が退職・死亡である場合は「70歳以上被用者不該当」にチェックを入れる(「不該当年月日」には退職・死亡した日の年月日を記載) |

3-2. 社会保険喪失届の入手方法

社会保険喪失届は「被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」として、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

ダウンロード先:従業員が退職、死亡したとき|日本年金機構

4. 社会保険喪失届の提出方法と提出先

ここでは、社会保険喪失届の提出方法や提出先について詳しく紹介します。

4-1. 社会保険喪失届の手続きの期限

社会保険喪失届の提出期限は、資格喪失日から5日以内です。正しく手続きをしない場合、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金の罰則を受ける恐れがあります(厚生年金保険法第102条、健康保険法第208条)。

また、会社が忘れて社会保険喪失届の提出が遅れると、従業員が転職先で社会保険の加入手続きができなかったり、国民健康保険の加入手続きに遅れが生じたりするなど、トラブルが生じる可能性もあります。そのため、提出期限内に手続きを済ませるようにしましょう。

(届出)

第二十七条 適用事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(第百条第一項及び第四項、第百二条第二項並びに第百三条を除き、以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(被保険者であつた七十歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「七十歳以上の使用される者」という。)を含む。)の資格の取得及び喪失(七十歳以上の使用される者にあつては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至つた日及び当該要件に該当しなくなつた日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第百二条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二十七条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

4-2. 社会保険喪失届の提出先

社会保険喪失届の提出先は、協会けんぽと組合健保のどちらに加入しているかで異なります。協会けんぽに加入している場合、社会保険喪失届を日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)に提出することで、健康保険と厚生年金保険の資格喪失手続きを一括しておこなうことが可能です。

一方、組合けんぽに加入している場合、健康保険は「健康保険組合」、厚生年金保険は「日本年金機構」で資格喪失手続きが必要です。そのため、健康保険に関する社会保険喪失届の提出先は異なるので注意しましょう。

4-3. 社会保険喪失届の提出手段

社会保険喪失届の提出手段には、主に「窓口持参」「郵送」「電子申請」の3つの方法があります。なお、組合健保に加入している場合、健康保険の社会保険喪失届の提出方法は、健康保険組合によって違う可能性があるので、事前に確認しておきましょう。

関連記事:社会保険の手続き方法は?必要書類や手順などを詳しく紹介

4-4. 【ポイント】社会保険喪失届の電子申請義務化?

2020年4⽉より、行政手続きにおけるコスト削減のため、特定の法人において社会保険の一部手続きの電子申請が義務化されました。なお、特定の法人とは、下記のいずれかを満たす法人です。

- 資本⾦、出資⾦⼜は銀⾏等保有株式取得機構に納付する拠出⾦の額が1億円を超える法人

- 相互会社(保険業法)

- 投資法人(投資信託及び投資法⼈に関する法律)

- 特定目的会社(資産の流動化に関する法律)

社会保険喪失届(健康保険・厚生年金保険)については、電子申請の義務化対象の手続きには含まれていません。ただし、雇用保険被保険者資格喪失届は、電子申請の義務化対象であるので注意が必要です。

社会保険喪失届は義務化対象の手続きではありませんが、電子申請により届け出ることができます。電子申請であれば、「24時間365日申請できる」「場所を問わず申請可能」といったメリットがあるので、この機会に検討してみてはいかがでしょうか。

関連記事:社会保険手続きの電子申請が義務化!やり方やメリット・デメリットを解説

5. 社会保険喪失届の提出に必要な添付書類

社会保険の資格喪失手続きには、社会保険喪失届の提出と合わせて添付書類も必要となります。社会保険喪失届の添付書類は、会社が加入している健康保険の種類によって変わります。また、60歳以上の従業員も添付書類が異なるので注意が必要です。ここでは、社会保険喪失の手続きに必要な添付書類について詳しく紹介します。

5-1. 協会けんぽに加入している場合

協会けんぽに加入している場合、社会保険喪失届とあわせて、日本年金機構に提出が必要となる添付書類は次の通りです。いずれも原本が必要なため、必ず従業員から回収して添付しましょう。

- 資格確認書

- 本人と被扶養者分の健康保険被保険者証

- 高齢受給者証

- 健康保険特定疾病療養受給者証

- 健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

- 本人と被扶養者分の健康保険被保険者証

これらの書類は、交付されている場合のみ添付が必要です。なお、従業員が資格確認書や健康保険被保険者証を紛失した場合、「資格確認書回収不能届」「健康保険被保険者証回収不能届」の添付が必要になるので注意しましょう。

5-2. 組合健保に加入している場合

組合健保に加入している場合、社会保険喪失届の他に、日本年金機構に提出する添付書類はありません。ただし、健康保険組合によっては、資格を喪失する従業員に対して添付書類(資格確認書や健康保険被保険者証など)を定めているケースもあるのできちんと確認しましょう。

5-3. 60歳以上で退職後1日の間もなく再雇用された場合

60歳以上で定年により、退職後1日の間もなく再雇用された場合、社会保険喪失届とあわせて日本年金機構に提出する添付書類は、下記の1.と2.の両方もしくは3.のいずれかになります。

- 就業規則および退職日が分かる退職辞令の写し

- 継続した再雇用であることが分かる雇用契約書の写し

- 「退職日」および「再雇用された日」に関する事業主の証明書

この場合、新たに社会保険の資格を取得する手続きも必要です。上述の添付書類の他に「社会保険取得届(社会保険資格取得届)」の提出も必要となるので、作成漏れのないよう注意しましょう。

6. 社会保険喪失届の作成・提出に関する注意点

社会保険喪失届を作成する際は、資格喪失日の記入などに注意が必要です。ここでは、社会保険喪失届の作成・提出に関する注意点について詳しく紹介します。

6-1. 社会保険の資格喪失日はいつ?

社会保険喪失届には、資格を喪失した年月日を記入する欄が設けられています。そのため、社会保険の資格喪失日についてきちんと把握しておく必要があります。代表的な資格喪失日は、下記の表の通りです。

|

社会保険の資格を喪失するケース |

資格喪失日 |

|

退職した場合 |

退職日の翌日 |

|

死亡した場合 |

亡くなった日の翌日 |

|

雇用契約を変更した場合 |

雇用契約が変更となった翌日 |

|

障害認定を受けた場合(健康保険) |

障害認定を受けた当日 |

|

60歳以上で再雇用された場合 |

退職日の翌日 |

|

70歳に到達する場合(厚生年金保険) |

誕生日の前日 |

|

75歳に到達する場合(健康保険) |

誕生日の当日 |

原則として、資格喪失となる事実があった翌日が資格喪失日になります。しかし、例外もあるので、正しく資格喪失日を理解しておくことが大切です。

6-2. 資格確認書・健康保険証を紛失していた場合の対処法

社会保険の資格喪失手続きをする際、資格確認書・健康保険証を紛失してしまったというケースも少なくないでしょう。先述の通り、社会保険の資格喪失手続きには、資格確認書・健康保険証の原本が必要になるため、そのままスルーすることはできません。

資格確認書・健康保険証の紛失が発覚した場合は、「資格確認書回収不能届」「健康保険被保険者証回収不能届」の提出が必要です。もしも後で資格確認書・健康保険証が見つかったときは、自分で破棄せず、日本年金機構や健康保険組合に連絡し、指示を仰ぎましょう。

6-3. 被扶養者に異動があった場合の対処法

従業員が扶養している家族に追加や除外などの異動があった場合、「社会保険喪失届」ではなく、「健康保険被扶養者(異動)届」や「国民年金第3号被保険者関係届」を用いて手続きをします。協会けんぽと組合健保のどちらに加入しているかで、書類の提出先や添付書類などが異なるので注意しましょう。

関連記事:健康保険被扶養者(異動)届とは?書き方や記入例、提出が必要なケース、添付書類を解説!

7. 社会保険喪失届に関するよくある質問

ここでは、社会保険喪失届に関するよくある質問へ回答します。

7-1. 社会保険料はいつまで納めればよい?

社会保険料は、資格喪失日が属する月の前月分まで負担する必要があります。なお、社会保険料は労使折半となります。たとえば、退職日が10月30日の場合を考えてみましょう。

資格喪失日は退職日の翌日となるので、10月31日が資格喪失日です。この場合、10月分の社会保険料の負担は不要です。一方、退職日が10月31日の場合は、資格喪失日が11月1日になるため、10月分の社会保険料の負担が必要になります。このように、資格喪失日によって社会保険料の負担は変化するので注意が必要です。

関連記事:退職月の社会保険料の徴収方法とは?賞与から控除する場合や2カ月分を支払う場合も解説

7-2. 退職後の社会保険はどうなる?

退職により社会保険の資格を喪失した後の手続きは、健康保険と厚生年金保険で異なります。健康保険の資格を喪失したら、次のような手続きをする必要があります。

- 別の会社の健康保険に加入する

- 健康保険任意継続を活用する

- 国民健康保険に自ら加入する

- 後期高齢者医療制度に自ら加入する

- 扶養に入る

それぞれ手続き方法や期限が異なるので、退職する前にきちんと確認しておきましょう。一方、厚生年金保険の資格を喪失したら、次のような手続きが必要です。

- 別の会社の厚生年金保険に加入する

- 国民年金に自ら加入する

- 扶養に入る

扶養に入る場合、第3号被保険者になるので、厚生年金保険に入ることはできません。このように、退職後は従業員の状況によって手続き方法が変わってくるため、会社側は退職する前にきちんと周知してあげましょう。

関連記事:退職時の社会保険手続きや保険料の取り扱いについて詳しく解説

7-3. 社会保険喪失届の提出後でも受けられる給付とは?

社会保険喪失届を提出した後でも、受給要件を満たしていれば、給付を受けることが可能です。給付の種類や受給内容、受給要件は以下の表の通りです。

| 給付の種類 | 受給の要件 |

| 傷病手当金 |

|

| 出産手当金 |

|

| 出産育児一時金 |

|

| 埋葬料 |

|

8. 社会保険喪失届は提出期限やルールを守って作成・提出しよう!

社会保険喪失届(社会保険資格喪失届)は、従業員が退職や死亡、労働条件の変更などの理由によって社会保険の資格を喪失する際に、必ず作成・提出しなくてはいけません。提出期限は、資格喪失日から5日以内です。国民年金や国民健康保険への加入など、退職者が新たに社会保険の手続きを進めるうえでも、社会保険喪失届の提出が重要になるので、提出期限やルールを守って手続きをしましょう。

社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。

ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。