雇用契約書と労働条件通知書は目的や役割が違い、異なる書類です。しかし、内容がほとんど同じであることから「雇用契約書兼労働条件通知書」として兼用することもできます。この記事では、雇用契約書と労働条件通知書の違いをわかりやすく解説します。また、雇用契約書兼労働条件通知書の記載事項や作成方法、電子化の注意点についても紹介します。

「雇用契約手続きマニュアル」無料配布中!

従業員を雇い入れる際は、雇用(労働)契約を締結し、労働条件通知書を交付する必要がありますが、法規定に沿って正しく進めなくてはなりません。

当サイトでは、雇用契約の手順や労働条件通知書に必要な項目などをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しておりますので、「雇用契約のルールをいつでも確認できるようにしたい」「適切に雇用契約の対応を進めたい」という方は、是非こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 雇用契約書と労働条件通知書とは?

雇用契約書と労働条件通知書は内容こそ似ていますが、目的が違う別の書類です。ここでは、雇用契約書と労働条件通知書の定義や役割について詳しく紹介します。

1-1. 雇用契約書は合意のための書類

雇用契約書とは、使用者が提示した労働条件に対して、労働者が合意したことを証明するための契約書です。雇用契約書は、労働条件通知書と同じ内容であることが多く、書類には労働をする期間、賃金、場所などが記載されています。また、合意を示すため、労使双方の署名捺印欄が設けられています。雇用契約書は企業だけでなく雇用者もいつでも確認できるようにしておく必要があり、2部発行するのが基本です。

1-2. 労働条件通知書は提示のための書類

労働条件通知書とは、労働基準法第15条で定められた労働条件の明示義務を果たすために、使用者が労働者に交付する書類のことです。労働条件通知書に記載すべき事項や交付方法などは、労働基準法で細かく定められています。

(労働条件の明示)

第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。(省略)

1-3. 雇用契約書と労働条件通知書がないのは違法?

雇用契約は口頭でも成立するとされており、雇用契約書がないことに法律上問題はありません。一方、労働条件通知書がない場合は労働基準法違反となり違法になります。そのため、労働条件通知書を交付し、雇用契約書は交付しなくても違法になりません。

しかし、労働条件通知書だけでは、労働条件を明示できても、労働者からその労働条件に合意が得られたことを証拠に残すことができません。従業員から労働条件通知書の内容に問題があると訴えられた場合、雇用契約書を発行していなかった企業側が不利になる可能性があります。そのため、労働条件に双方が合意を得ていることを証明するため、雇用契約書を発行することをおすすめします。

関連記事:労働条件通知書とは?雇用契約書との違いや書き方・記入例をわかりやすく解説!

2. 雇用契約書と労働条件通知書の違い

雇用契約書と労働条件通知書には役割のほかにも、さまざまな違いがあります。ここでは、雇用契約書と労働条件通知書の違いについて詳しく紹介します。

雇用契約書と労働条件通知書には役割のほかにも、さまざまな違いがあります。ここでは、雇用契約書と労働条件通知書の違いについて詳しく紹介します。

2-1. 記載事項が定められているか

雇用契約書は法律で定められた書類でないため、記載事項も明確に定められていません。一方、労働条件通知書は、労働基準法で交付が義務付けられた書類であり、労働基準法施行規則第5条で記載事項も定められています。労働条件通知書に法律で定められた記載事項がない場合、労働条件を明示したことにならず、違法になる可能性もあるので注意しましょう。

第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。(省略)

2-2. 署名捺印欄の有無

雇用契約書は、労使双方が合意したことを証明するため、署名捺印欄が必要です。民事訴訟法第228条により、当事者の署名もしくは押印のどちらかがあれば、その書類は真正に成立したものとみなされるので、必ずしも押印が契約書に必要というわけではない点を押さえておきましょう。

一方、労働条件通知書は、使用者から労働者に対して一方的に労働条件を明示するために使用される書類です。署名や捺印が必要なことは、法律で定められていないので、署名捺印欄はなくても問題ありません。

(文書の成立)

第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。(省略)

4私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。(省略)

2-3. 交付方法の制限

雇用契約書の交付方法について、労働契約法第4条では可能な限り書面でおこなうことが望ましいとされていますが、明確な制限はありません。一方、労働条件通知書の交付は、労働基準法第15条、労働基準法施行規則第5条に則り、原則として書面でおこなうことが定められています。ただし、一定の要件を満たせば、電子化することも可能です。

(労働契約の内容の理解の促進)

第四条 (省略)

2労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。

(労働条件の明示)

第十五条 (省略)この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

(省略)法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、(省略)

関連記事:雇用契約書とは?労働条件通知書との違いや雛形などの書き方について徹底解説

3. 雇用契約書と労働条件通知書は兼用できる?

雇用契約書と労働条件通知書には目的や役割の違いがありますが、記載される内容に大きな違いはありません。そのため、雇用契約書と労働条件通知書を兼用したいと考える人もいるかもしれません。ここでは、雇用契約書と労働条件通知書は兼用できるのかについて詳しく紹介します。

3-1. 雇用契約書と労働条件通知書は兼用が可能!

雇用契約書と労働条件通知書は「雇用契約書兼労働条件通知書」として1枚の書類にまとめることができます。雇用契約書兼労働条件通知書を交付すれば、紙代や印刷代などのコストを削減することが可能です。また、送付・管理する書類も1つになるので、事務手続きの負担を減らすことができます。

3-2. 労働条件通知書の記載事項を網羅する

労働条件通知書と雇用契約書をそれぞれ別々で交付する場合、雇用契約書の交付については法律で定められていないため、記載事項は自社のニーズに応じて設定することができます。しかし、雇用契約書兼労働条件通知書を交付する場合、雇用契約書だけではなく、労働条件通知書も兼ねることになるので、労働条件通知書の記載事項を網羅しなければなりません。また、雇用契約書兼労働条件通知書を交付しない場合、労働基準法違反となり、罰金などのペナルティが課せられる恐れもあるため注意が必要です。

3-3. 雇用契約書に必要な署名捺印欄を設ける

労働条件通知書と雇用契約書をそれぞれ別の書類にして交付する場合、労働条件通知書は労働条件を明示できればよいため、労働者の同意を得るためのサイン・押印などは不要です。しかし、雇用契約書兼労働条件通知書を交付する場合、労働条件通知書だけではなく、雇用契約書の役割も担うことになるので、使用者と労働者が労働条件に合意を示したことを証明するための署名捺印欄が必須になります。

このように、労働者とのトラブルを防ぐためには雇用契約に関する書類についてきちんと確認しておく必要があります。当サイトでは、労働条件通知書に記載すべきことや、雇用契約の基本ルールをまとめたマニュアルを無料でお配りしています。雇用契約に関するトラブルを避けたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

4. 雇用契約書兼労働条件通知書の作成方法

雇用契約書の交付は法律で義務付けられていないため、署名捺印欄を設ければ、記載事項は自由に決められます。一方、労働条件通知書の交付は法律で定められており、記載事項も決められています。そのため、雇用契約書兼労働条件通知書を交付する場合も、労働条件通知書の記載事項と雇用契約書に必要な署名捺印欄をきちんと含めなければなりません。ここでは、雇用契約書兼労働条件通知書の作成方法のポイントについて詳しく紹介します。

4-1. 絶対的明示事項を含める

労働条件通知書には、労働基準法施行規則第5条に則り、次の絶対的明示事項を必ず含める必要があります。なお、フォーマットについて明確な指定はないので、記載事項がきちんと含まれていれば、どのような形でも問題ありません。

- 労働契約の期間

- 就業場所・業務内容

- 始業時間及び終業時間

- 休憩時間

- 休暇

- 休日

- 所定の労働時間を超えた労働はあるのか

- 賃金の計算や支払い方法

- 賃金の締め日と支払い時期

- 退職時について(解雇の事由を含む)

ここからは、それぞれの絶対的明示事項について詳しく紹介します。

労働契約の期間

労働契約の期間については、期間の定めがあるかどうかを記載します。なお、契約期間の上限は原則として3年間(場合によっては5年間)です。期間の定めがある場合は、契約期間もきちんと明記しましょう。また、契約更新の有無や更新する基準についても記載することが大切です。

就業場所・業務内容

契約後に就業する場所や、担当することになる業務内容を記載します。変更の可能性がある場合は、その旨を記載しておくことが大切です。

始業時間及び終業時間

始業と終業の時間についても記載しましょう。シフト制やフレックスタイム制などを導入している場合、交代時間やコアタイム・フレキシブルタイムなどのルールも詳しく記載しておくことが重要です。

休憩時間

休憩時間は、労働基準法に基づいて適切に与える必要があります。労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければなりません。

休暇

有給休暇や代替休暇などについて明記しましょう。企業独自の休暇制度を設けている場合は、その詳細についても記載します。有給休暇については、付与日数や付与条件が法律で定められているため、違反しないように注意しましょう。

休日

休日とする曜日や日数を明記します。休日とする曜日が決まっていない企業の場合は、「週に2日」などと日数を記載しましょう。なお、法定休日をきちんと与えなければ、違法になるので注意が必要です。

所定の労働時間を超えた労働はあるのか

所定労働時間を超えた労働の有無も記載しましょう。また、法定労働時間を超える場合は、事前に36協定を締結しなければならないので注意が必要です。

賃金の計算や支払い方法

賃金の計算や支払い方法も明記しておくことが重要です。時間外労働や休日労働、深夜労働に対する割増賃金についても記載しておきましょう。割増賃金率については法律で基準が定められているため、下回らないように決めなければなりません。

賃金の締め日と支払い時期

賃金の締め日と支払い時期を明記しましょう。支払いが遅れると労使間のトラブルにつながるため注意が必要です。

退職時について(解雇の事由を含む)

退職に関する事項を解雇の事由を含めて記載します。定年制や継続雇用制度の有無やルールについても明記しましょう。従業員側の自己都合で退職する場合の届出日や手続き方法についても記載します。内容が多い場合は、就業規則の条文番号を記載して参照する形でも問題ありません。

4-2. 相対的明示事項を必要に応じて含める

雇用契約書兼労働条件通知書には、次に該当する相対的明示事項も、会社として制度を整備している場合、必ず記載しなければなりません。

- 昇給について

- 退職手当について

- 臨時の賃金や賞与について

- 労働者に負担させるべき食費や作業用品について

- 安全衛生について

- 職業訓練について

- 被害補償や業務外の傷病扶助について

- 表彰や制裁について

- 休職について

相対的明示事項は口頭で伝えても問題ないとされていますが、後のトラブルを未然に防ぐため、雇用契約書兼労働条件通知書にきちんと記載しておくことが大切です。

4-3. パートタイム労働法の記載事項も必要に応じて含める

パートやアルバイトなどの短時間労働者や、契約社員などの有期雇用労働者と労働契約を結ぶ場合、雇用契約書兼労働条件通知書には、パートタイム労働法第6条に則り、次の事項も加える必要があります。

- 昇給の有無

- 退職金の有無

- 賞与・ボーナスの有無

- 雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

このように、雇用形態によって雇用契約書兼労働条件通知書の記載事項は変わることもあるので注意しましょう。

(労働条件に関する文書の交付等)

第六条 事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるものを文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。(省略)

4-4. 署名捺印欄を含める

雇用契約書兼労働条件通知書は、労働条件通知書だけでなく、雇用契約書の役割も果たします。そのため、労使双方が労働条件に合意していることを示すため、署名捺印欄も含めましょう。

4-5. 2024年4月からの労働条件明示ルール改正に気を付ける

2024年4月から労働条件明示ルール改正に伴い、労働条件通知書の記載事項が追加されています。そのため、雇用契約書兼労働条件通知書には、次の表に示す事項も必ず記載しなければなりません。

|

対象者 |

明示タイミング |

追加事項 |

|

すべての労働者 |

契約締結時・更新時 |

就業場所と業務の変更範囲 |

|

有期雇用契約の労働者 |

契約締結時・更新時 |

更新上限の有無とその内容 |

|

無期転換申込権が生じる契約の更新時 |

無期転換申込機会の有無 |

すべての労働者に就業場所と業務の変更範囲を記載する必要があります。この項目を記載しない場合、転勤や異動などの配置転換を実施できなくなる恐れがあるので注意が必要です。また、有期労働契約を結ぶ場合、更新上限や無期転換ルールの記載も必要になるため気を付けましょう。

関連記事:労働条件の明示義務とは?2024年4月からの明示事項の法改正についても解説!

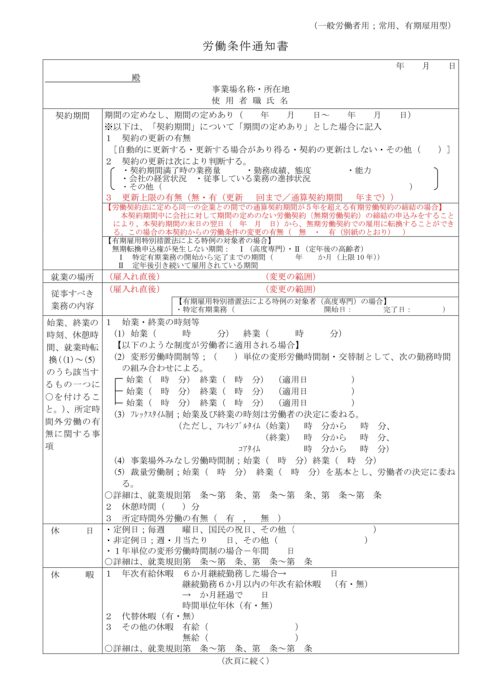

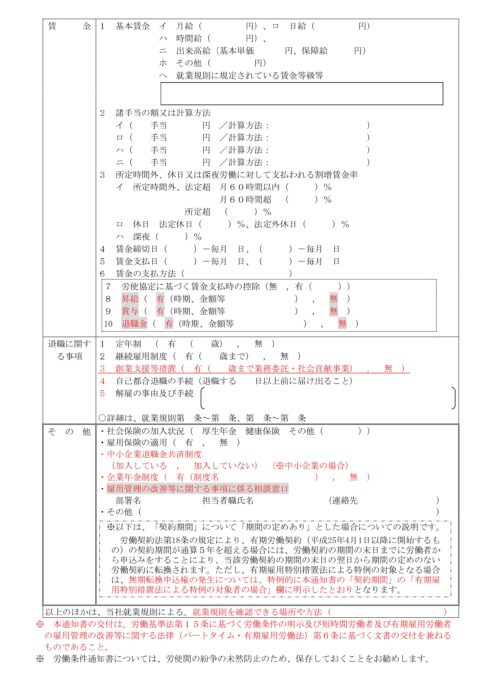

4-6. 労働条件通知書のテンプレートを活用しよう!

雇用契約書兼労働条件通知書には記載しなければならない事項が数多くあり、抜けや漏れがあると労働者との間でトラブルになる可能性があるだけでなく、違法行為とみなされる恐れもあります。一から雇用契約書兼労働条件通知書を作成するには手間も時間もかかってしまうため、厚生労働省が公開している労働条件通知書のテンプレートを利用するのがおすすめです。

必須事項がすべて記載されているため、あとは各企業ごとの条件を記入し、署名捺印欄を設ければ、簡単に雇用契約書兼労働条件通知書を作成することができます。厚生労働省の労働条件通知書のテンプレートは、以下のリンクからダウンロード可能です。

参照:様式集|厚生労働省

労働者の雇用形態によって用いる様式が異なるため、必要な様式をダウンロードして活用してください。なお、必須事項さえ記載されていれば、独自にカスタマイズして雇用契約書兼労働条件通知書を作成することもできます。

関連記事:雇用契約書の書き方とは?記載すべき事項やパート・アルバイトのケースも紹介

5. 雇用契約書兼労働条件通知書を交付する際の注意点やポイント

雇用契約書兼労働条件通知書は記載事項以外にも、さまざまな気を付けるべき点があります。ここでは、雇用契約書兼労働条件通知書を交付する際の注意点やポイントについて詳しく紹介します。

5-1. 雇用形態に関係なく交付する必要がある

雇用契約書兼労働条件通知書は、正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイト、派遣社員なども交付対象に含まれます。雇用形態によって記載事項も変わってくるので注意が必要です。ただし、フリーランス・個人事業主などの業務委託として働く人は、会社と雇用契約を結んでいないため対象外です。

なお、派遣社員に雇用契約書兼労働条件通知書を交付するのは、雇用契約を締結する「派遣元企業」です。「派遣先企業」は交付する必要がありません。また、派遣元企業は、労働者派遣法第34条により「就業条件明示書」も従業員に交付する必要があります。雇用契約書や労働条件通知書と、就業条件通知書は兼用することが可能です。

(就業条件等の明示)

第三十四条 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項(当該労働者派遣が第四十条の二第一項各号のいずれかに該当する場合にあつては、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を明示しなければならない。

5-2. 交付タイミングに気を付ける

雇用契約書兼労働条件通知書は、労働契約を締結するタイミングで交付する必要があります。そのため、新しく労働者を雇用する場合、内定日や入社日など、労働開始前に雇用契約書兼労働条件通知書を交付することが大切です。

5-3. 保管期間は起算日(退職の日)から5年間

雇用契約書兼労働条件通知書は2部発行し、1部を労働者に交付し、もう1部を会社で保管することが一般的です。雇用契約書兼労働条件通知書は、雇入れに関する重要な書類であるため、労働基準法第109条に則り、5年間保管する必要があります。

なお、保管期限の起算日は、従業員の退職日(死亡日)であり、作成日や交付日でないので注意が必要です。また、労働基準法第109条には経過措置が設けられているため、当分の間、保管期間は5年間でなく、3年間でも問題ありません。しかし、経過措置が終了するタイミングは未定なので、できる限り5年間保管しておくようにしましょう。

(記録の保存)

第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。

5-4. 収入印紙は不要

雇用契約書や労働条件通知書は「課税文書」にあたらないため、雇用契約書兼労働条件通知書には収入印紙が不要です。また、雇用契約書兼労働条件通知書を電子化する場合も同様です。

5-5. 雇用契約書兼労働条件通知書は電子化できる

雇用契約書は、できる限り書面で交付することが推奨されていますが、明確な交付要件は法律で定められていないので、電子交付できる環境があれば、電子化して交付することができます。一方、労働条件通知書は、2019年4月から電子化することが解禁されました。そのため、現在では雇用契約書兼労働条件通知書も電子化要件を満たせば、電子化して交付することが可能です。

雇用契約書兼労働条件通知書を電子化すれば、印刷代や郵送代などのコストを削減することができます。また、物理的な保管場所も不要になり、システム上で検索機能を用いれば、素早く見つけたい書類を探し出すことが可能です。このように、雇用契約書兼労働条件通知書を電子化することで、生産性の向上が期待できます。

6. 雇用契約書兼労働条件通知書を電子化する場合の注意点

2019年4月から労働条件通知書の電子媒体での交付が認められるようになりました。そのため、雇用契約書兼労働条件通知書も電子化して交付することが可能です。ただし、雇用契約書兼労働条件通知書を電子化する場合、労働基準法施行規則第5条の電子化要件と、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。ここでは、雇用契約書兼労働条件通知書を電子化する際の注意点について詳しく紹介します。

6-1. 労働者の同意が必要

雇用契約書兼労働条件通知書を電子化するには、雇用契約を結ぶ労働者の同意が必要です。「インターネット環境がない」「FAXがない」といった理由で電子化された雇用契約書兼労働条件通知書を受け取れない労働者もいるかもしれません。企業が決めたルールだからといって、労働者の環境を確認せず、雇用契約書兼労働条件通知書を電子交付するのは認められないので注意しましょう。

6-2. 書類を出力できるようにしておく

雇用契約書兼労働条件通知書は、労働者の同意があれば、電子化して交付することができます。しかし、メールやチャットなどで雇用契約書兼労働条件通知書を交付した後に、その書類をプリントアウトできない場合、電子交付が認められない可能性があります。雇用契約書兼労働条件通知書を電子化して交付する場合、必ず届いたかどうか労働者にチェックし、紙の書面にプリントアウトできるかどうかも確認しましょう。

6-3. 労働者本人以外に閲覧できない方法で交付する

雇用契約書兼労働条件通知書は、チャットツールなどを含む電子メールで送ることができますが、送るときに第三者が閲覧できない状態で送らなければなりません。グループチャットで送信したり、誰でも閲覧できるSNSの場で送ったりするのは好ましくありません。

また、SMS(ショートメールサービス)での送付も禁止されていませんが、文字数制限があったり、ファイルが添付できなかったりする可能性があります。また、システムを使って雇用契約書兼労働条件通知書を送信する場合、保管期間の制限についても注意が必要です。

(省略)ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。

一 ファクシミリを利用してする送信の方法

二 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号において「電子メール等」という。)の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

関連記事:労働条件通知書を電子化するメリットと具体的な手順を解説

6-4. 電子帳簿保存法に対応する

国税庁によると、雇用契約書や労働条件通知書を電子化してやり取りする場合、「電子取引」に該当し、電子帳簿保存法に則り、その電子取引データを管理する必要があります。そのため、雇用契約書兼労働条件通知書を交付する場合、電子帳簿保存法の「真実性」「可視性」の要件を満たしたうえで管理する必要があります。

また、従来までは電子取引データをプリントアウトして保管しても問題ありませんでした。しかし、2024年1月から電子取引データはそのままの状態で保管しなければなりません。なお、電子取引データを保管していれば、紙の書面にプリントアウトして管理しても問題ありません。ただし、データを削除することはしないよう注意しましょう。

従業員の雇用に際して相手方に交付する「労働条件通知書」や相手方との間で取り交わす

「雇用契約書」には、通常、契約期間、賃金、支払方法等に関する事項等が記載されており、法第2条第5号に規定する取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項)に該当します。その取引情報の授受を電子メールなどの電磁的方式により行う場合には、電子取引に該当しますので、その電子取引データを保存する必要があります。

7. 雇用契約書兼労働条件通知書の内容を変更したい場合はどうする?

雇用契約書兼労働条件通知書の内容を途中で変更したいと考える人もいるかもしれません。ここでは、雇用契約書兼労働条件通知書の内容を変更したい場合の対応方法について詳しく紹介します。

7-1. 労使双方の合意があれば変更できる

労働契約法第8条により、使用者と労働者の双方の合意があれば、問題なく雇用契約書兼労働条件通知書の労働条件を変更することができます。ただし、労働者の同意が得られていないにもかかわらず、勝手に労働条件を途中変更するのは違法になります。やむを得ない事情でどうしても労働条件を変更しなければならない場合、就業規則の変更による労働条件の変更(労働契約法第9条、10条)も検討してみましょう。

(労働契約の内容の変更)

第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

関連記事:雇用契約は途中で変更可能?拒否された場合や覚書のルールについても解説!

7-2. 有期雇用契約を更新する場合は再び雇用契約書兼労働条件通知書を交付する

有期雇用契約を結ぶ場合、労働契約の更新手続きが必要です。雇用契約は契約期間満了とともに消滅するので、再び雇用契約書兼労働条件通知書を交付して、労働契約を更新する必要があります。その際、労働条件を変更することも、労働者の同意があれば認められています。

なお、労働契約を更新しない場合、雇止めの予告や雇止め理由の明示が必要になるケースもあります。また、労働契約法第19条「雇止め法理」に反する場合、雇止めが無効になり、前回と同一の労働条件で更新しなければならない可能性もあるので注意しましょう。

関連記事:雇用契約を更新しない場合に必要な通知とは?「会社都合」「自己都合」についても解説

7-3. 労働条件が就業規則の基準に満たない場合は無効になる

雇用契約書兼労働条件通知書で明示された労働条件が就業規則の基準に満たない場合、労働契約法第12条により、その労働条件は無効になり、就業規則の基準が優先されて適用されます。たとえば、個別の雇用契約書兼労働条件通知書で「退職金を支給しない」と定めても、就業規則で「すべての従業員に退職金を支給する」と定めていたら、当該労働者に対しても退職金を支給しなければなりません。このように、雇用契約書兼労働条件通知書を作成する際は、就業規則の内容に注意して作成しましょう。

(就業規則違反の労働契約)

第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

8. 雇用契約書兼労働条件通知書が法律に違反する場合の罰則

雇用契約書兼労働条件通知書の内容が法律の要件を満たさない場合、さまざまなリスクがあります。ここでは、雇用契約書兼労働条件通知書が法律に違反する場合の罰則について詳しく紹介します。

8-1. 書類の内容と事実が異なると労働者は即時解約可能

雇用契約書兼労働条件通知書の記載内容と事実が異なる場合、労働基準法第15条に基づき、労働者はその労働契約を即時解約することができます。また、使用者は労働者が就業のために住居を変更していた場合には、帰郷するために必要な旅費を負担しなければならない可能性もあるので注意が必要です。雇用契約書兼労働条件通知書を作成する際は、現場にもヒアリングし、記載事項と実態が相違しないよう作成することが大切です。

(省略)

② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

8-2. 労働基準法に基づき罰則が課せられる

雇用契約書兼労働条件通知書を交付しない場合や、記載事項が正しく明記されていない場合、労働条件を明示する義務を果たしていないため、労働基準法第120に則り、30万円以下の罰金のペナルティが課せられる恐れがあります。

また、厚生労働省のホームページなどに、労働基準法に違反した企業として会社名が公表される可能性もあります。このような事態を招かないよう、法律を正しく理解し、雇用契約書兼労働条件通知書を交付することが大切です。

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

(諸略)、第十五条第一項若しくは第三項、(省略)の規定に違反した者

8-3. 労働基準法に違反する場合その労働条件は無効になる

雇用契約書兼労働条件通知書に記載した労働条件が労働基準法に違反している場合、たとえ労働者の同意を得ていたとしても、その労働条件は無効になり、労働基準法の基準が適用されることになります。

たとえば、「時間外労働の賃金は与えない」と雇用契約書兼労働条件通知書に記載している場合、それは労働基準法違反になるため、労働基準法に則り、割増賃金を上乗せして時間外労働の賃金を支給する必要があります。このように、雇用契約書兼労働条件通知書を作成する際は、法律に違反しないよう慎重に作成しましょう。

(この法律違反の契約)

第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

9. 雇用契約書と労働条件通知書の違いを正しく把握しよう!

労働条件通知書は労働条件を明示し、法律の要件を満たすために必要な書類です。一方、雇用契約書は法律で定められた書類ではありませんが、労働条件に関するトラブルを未然に防ぐために必要とされます。雇用契約書と労働条件通知書は目的や役割に違いがありますが、内容がほとんど変わらないことから、「雇用契約書兼労働条件通知書」として兼用することが可能です。また、雇用契約書兼労働条件通知書は要件を満たせば、電子化して交付することもできます。

「雇用契約手続きマニュアル」無料配布中!

従業員を雇い入れる際は、雇用(労働)契約を締結し、労働条件通知書を交付する必要がありますが、法規定に沿って正しく進めなくてはなりません。

当サイトでは、雇用契約の手順や労働条件通知書に必要な項目などをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しておりますので、「雇用契約のルールをいつでも確認できるようにしたい」「適切に雇用契約の対応を進めたい」という方は、是非こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。