企業の経営者にとって福利厚生を充実させることは、従業員の満足度を高め、生産性を向上させるために不可欠です。福利厚生制度には種類も多くあります。

この記事では、福利厚生とは何か簡単にわかりやすく解説します。また、おすすめの福利厚生サービスについても紹介しているので、ぜひ導入を検討してみてください。

関連記事:福利厚生費の定義とは?|福利厚生費として認められる条件や計上方法、具体例などを詳しく解説

目次

1. 福利厚生とは?

福利厚生とは、企業が生産性の向上や人材の確保などの効果を期待して、従業員とその家族に対して提供する給与以外の報酬やサービスを指します。ここでは、福利厚生の目的や対象者について詳しく紹介します。

1-1. 福利厚生の目的

福利厚生は、戦後に「労働力を確保するために用意する宿舎や食堂などの施設」という意味で生まれた言葉です。しかし、時代のニーズに合わせてその意味が大きく変わってきています。

近年では「少子高齢化」「人材流動化」などの影響で、人材の確保に悩みを抱えている企業は多いです。福利厚生の目的は、ただ単に労働力を確保するためだけではありません。自社のブランディングを高めて優秀な人材を獲得し、定着させることを目的に注目を集めています。

関連記事:健康経営のための福利厚生は?両者の違いやメリットと具体例を紹介

1-2. 福利厚生の対象者

福利厚生は、すべての労働者が対象になります。そのため、正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトなどの有期雇用労働者も対象になります。また、従業員だけでなく、その家族である「配偶者」「子」「親」を含めることもあります。

福利厚生は「経営者」も対象になります。しかし、単独経営(フリーランス・個人事業主など)や家族経営(自営業など)に該当する場合、原則として福利厚生は認められないので注意が必要です。

関連記事:契約社員における福利厚生の扱いは?正社員との違いや見直し方を解説

関連記事:パート・アルバイトも福利厚生は利用できる!適用条件や種類を詳しく解説

関連記事:派遣社員は福利厚生を利用できる!正社員との違い・種類・条件を解説

2. 福利厚生の種類

福利厚生は「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」から構成されています。ここでは、法定福利厚生と法定外福利厚生の違いについて詳しく紹介します。

2-1. 法定福利厚生

法定福利厚生とは、法律で定められている福利厚生のことです。主な法定福利厚生には、次の6種類があります。

- 健康保険

- 介護保険

- 厚生年金年金

- 労災保険

- 雇用保険

- 子ども・子育て拠出金

「健康保険」「介護保険」「厚生年金年金」「労災保険」「雇用保険」は、総称して「社会保険」といいます。また、健康保険、介護保険、厚生年金年金を「狭義の社会保険」、労災保険と雇用保険を「労働保険」とよぶこともあります。子ども・子育て拠出金とは、子育て支援事業や、仕事と育児の両立支援事業などに充てられる税金を指します。

法定福利厚生は法律で定められているため、要件を満たす場合、どのような企業も必ず設けなければなりません。また、労働基準法で定められた休業補償や、障害者雇用納付金なども、法定福利厚生に該当します。

関連記事:社会保険とは?代表的な4つの保険と今さら聞けない基礎知識

関連記事:福利厚生と社会保険の関係性とは?2024年10月より適用される社会保険の概要を解説

2-2. 法定外福利厚生

法定外福利厚生とは、企業が独自に定める福利厚生を指します。法定外福利厚生には、下記のように、さまざまな種類があります。

|

法定外福利厚生 |

説明・内容 |

例 |

|

交通関連 |

交通関連の福利厚生は、自宅からオフィスまでにかかる費用や、出張にかかる費用を負担する制度です。最近では、テレワークを導入する企業も増えており、テレワーク手当を支給する会社もあります。 |

通勤手当、出張手当など |

|

住宅関連 |

一般的な住宅関連における福利厚生は、社宅の提供や住宅ローン補助、住宅手当(家賃手当)などが挙げられます。以前は社員寮などを用意することが一般的でしたが、現在では、社員の賃貸にかかる家賃の補助や、会社が部屋を借り上げ、社員を済ませるといった借り上げ社宅などが主流となっています。 |

住宅手当、借り上げ社宅など |

|

医療・健康関連 |

毎年の健康診断や人間ドック、ストレスチェックなどにかかる費用を企業が負担することも福利厚生の一つになります。また、社会に医療施設を設けている会社もあり、働いている社員は福利厚生として、いつでも施設を利用できるといった会社もあります。 |

|

|

育児・介護関連 |

企業によっては託児所を設置していたり、ベビーシッターを雇うためにかかる費用を負担したりする福利厚生制度を用意しているところもあります。その他にも、法律によって定められている育児休業とは別に、育児や介護のために休業する期間を設けるなど、家庭と仕事を両立できるよう手厚い支援制度を設けている企業も存在します。 |

社内保育園、介護手当など |

|

休暇関連 |

産前産後休業(産休)や育児休業(育休)とは別に、従業員やその家族の大切な日を休みとする福利厚生制度もあります。このような制度のなかには、特別な日に休日を取得することを許可するだけでなく、金銭などを給付する会社もあります。 |

年末年始休暇、リフレッシュ休暇など |

|

体育・レクリエーション関連 |

レクリエーション関連の福利厚生は、社員全員での忘年会や新年会の費用負担、社員旅行の実施などが一般的です。その他にも、仕事の休憩時間に利用できる個室のマッサージルームの設置や、会社内サークル活動に対する費用負担など、従業員それぞれのニーズに応えるコンテンツの導入といった事例もあります。 |

社員旅行、社内運動会など |

|

慶弔・災害関連 |

慶弔・災害関連の福利厚生とは、従業員の結婚や出産、従業員やその身内の不幸などに対して、会社が慶弔見舞金などを支給することを指します。 |

慶弔手当、災害見舞金など |

|

自己啓発関連 |

働くうえで必要なスキルの取得や、社員の成長支援のためにあるのが自己啓発関連の福利厚生になります。最近では業務に関係なく、視野を広げることや柔軟な思考ができるようになることを目的として、新たな分野の資格取得やセミナー参加などを支援する企業も増えています。 |

資格手当、研修手当など |

|

財形形成関連 |

社内での預金制度や従業員持ち株制度、その他、従業員個人で入る個人年金に対して一部負担する制度などが財産形成関連の福利厚生に含まれます。その中でも、会社が給料から一定額を天引きし、年金や住宅の購入などの目的に応じた貯金をしてくれる財形貯蓄制度は、個人で積み立てるよりも計画的に資金の積立ができます。 |

財形貯蓄制度、確定拠出年金、従業員持株会など |

上記は一例であり、他の企業にはないユニークな福利厚生を導入している企業もあります。競合他社のホームページなどを参考に、自社のニーズにあう法定外福利厚生を探してみるのも一つの手です。

関連記事:福利厚生の種類は?法定福利・法定外福利の種類を詳しく解説

3. 福利厚生の導入形態

法定外福利厚生を導入するには、自社で開発する方法と福利厚生代行サービスを利用する方法に大きくわけられます。また、代行サービスも「パッケージプラン」と「カフェテリアプラン」の2つに区分されます。

ここでは、それぞれの法定外福利厚生の導入方法について詳しく紹介します。

3-1. 自社で構築する

福利厚生制度は自社で開発して用意することもできます。自社で福利厚生を構築する場合、従業員のニーズをきちんと反映させることが可能です。

しかし、近年では労働者のニーズは多様化しており、一人ひとりの従業員にあわせて福利厚生を用意するのは困難になりつつあります。たとえ自社で福利厚生を開発できるとしても、導入・運用コストが大きくかかり、途中で廃止し、かえって従業員の満足度を下げることになるリスクもあります。

従業員が少ない場合は、従業員の声を直接取り入れるため、自社で構築するのもよいかもしれません。しかし、従業員規模が大きく資金に余裕のない会社の場合、代行サービスを利用することも検討しましょう。

3-2. パッケージプランを導入する

パッケージプランとは、福利厚生代行業者が提供しているパッケージ化された福利厚生サービスのことです。代行業者が福利厚生コンテンツを用意するため、自社の担当者の負担を軽減することができます。また、料金プランは定まっていることが多く、複数のプランが用意されていることも多いので、比較的低コストで導入が可能です。

ただし、従業員一人ひとりの声をパッケージプランに取り入れるのは困難です。また、他社と同じサービスになるので、独自性を高めて差別化を図ることも難しいかもしれません。

このように、コストを抑えて福利厚生制度を用意したい企業は、まずパッケージプランを利用してみるのがおすすめです。パッケージプランを採用してみた結果、自社のニーズに合わない場合は、他の方法に切り替えることもできます。

3-3. カフェテリアプランを採用する

カフェテリアプランとは、あらかじめ会社が従業員に補助金やポイントを付与し、その範囲内で福利厚生代行業者に委託して構築したコンテンツの中から自分の好きなものを選び利用する福利厚生サービスのことです。従業員に選択を任せるため、従業員のニーズにきちんと対応することができます。また、オリジナリティのある福利厚生サービスを採用して、他社と差別化することが可能です。

ただし、外部に委託するとしても、自社でプランを設計する必要性があるので、パッケージプランよりも導入に時間やコストがかかります。従業員に利用されないメニューがあると、その分のコストが無駄になる可能性もあります。

このように、コストは大きくなるとしても、福利厚生の充実度を高めたいと考えている場合、カフェテリアプランを採用してみるのがおすすめです。

関連記事:カフェテリアプランとは?注目の理由や導入メリット・使い道を解説

4. 福利厚生のメリット

ここでは、福利厚生制度を充実させるメリットについて詳しく紹介します。

▼さらに詳しく知りたい方はこちら

福利厚生のメリットとは?種類・目的・デメリット・導入方法を詳しく解説!

4-1. 応募者数が増加する

福利厚生制度を判断基準にして入社する企業を選ぶ人もいます。福利厚生制度を充実させることで、従業員が働きやすい会社として、イメージアップにつなげることができます。結果として、応募者数が増加し、優秀な人材を獲得しやすくなります。

4-2. 従業員のモチベーションが向上する

福利厚生制度が整備されている会社の場合、従業員の帰属意識が高まり、仕事に対するモチベーションを向上させることができます。また、従業員満足度が高い会社の場合、転職・離職を選ぶ人が減り、定着率を上昇させることが可能です。結果として、人材の流出を防止し、企業の生産性を高めることができます。

4-3. 減税効果が期待できる

法定福利厚生だけでなく、法定外福利厚生も、一定の要件を満たせば、「福利厚生費」として計上し、損金算入することができます。そのため、福利厚生制度は従業員の満足度を高めるだけでなく、減税効果も期待できます。ただし、法定外福利厚生を経費計上するには、条件が定められているので、きちんと確認したうえで福利厚生制度を導入することが大切です。

関連記事:福利厚生は非課税?要件・事例・経理処理を詳しく解説

福利厚生費は非課税ですが、限度額を超えた場合などでは、給与と見なされ課税対象になることもあります。詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

関連記事:福利厚生と給与の違いは?どちらか判断する基準を紹介!

4. 福利厚生のデメリット

福利厚生制度を充実させると、さまざまなメリットが得られます。しかし、デメリットに注意が必要です。ここでは、福利厚生制度を充実させるデメリットについて詳しく紹介します。

5-1. 導入・運用コストがかかる

福利厚生制度を導入するには、開発コストがかかります。また、運用していくなかでも、コストは発生します。まずは福利厚生制度を導入するコストと、導入したことにより得られる成果を推測し、費用対効果を検証しましょう。

また、一度制度を導入すると、廃止する場合に従業員の不満につながる恐れがあります。そのため、福利厚生制度を導入する際は慎重に計画を進めることが大切です。

5-2. 公平性のない制度は逆効果になる

一部の従業員のみが満足する福利厚生制度を用意すると、不公正感を生む恐れがあります。福利厚生制度を利用できない従業員にとっては、会社に対する不信感へとつながります。仕事へのモチベーションが下がり、最悪の場合には離職につながります。福利厚生制度を用意する場合は、公平性を心掛けるようにしましょう。

6. 福利厚生制度を導入する際の注意点

ここでは、福利厚生制度を導入する際の注意点について詳しく紹介します。

6-1. 目的を明確にする

まずは福利厚生制度を導入する目的を明確にしましょう。福利厚生制度を導入する代表的な目的は、次の通りです。

- 離職率を下げる

- 生産性を高める

- 応募者数を増加させる

- 企業のブランド力を強化する など

たとえば、離職率を下げたい場合、育児・介護などの休暇制度を充実させることが施策の一つとして考えられます。生産性を高めたい場合、研修制度を充実させるのがおすすめです。そして、応募者数を増加させたい場合、独自性のある福利厚生制度を導入することが推奨されます。

このように、目的に応じて導入すべき福利厚生制度は異なります。そのため、まずは目的を明確化することから始めましょう。

6-2. 従業員の声を取り入れる

人気のある福利厚生制度が、必ずしも自社の従業員のニーズを満たすとは限りません。福利厚生制度を用意しても、使ってもらわなければ、コストの無駄となってしまいます。

従業員がどのような福利厚生制度を必要としているのか調査してみることが大切です。従業員の声を直接反映させることで、満足度の高い福利厚生制度を構築することができます。また、福利厚生制度を導入したら、積極的に利用してもらうため、きちんと従業員に周知するようにしましょう。

関連記事:良い福利厚生の基準とは?従業員に人気の待遇ランキングや最低ラインの必須項目を紹介

6-3. 定期的に見直しを実施する

従業員のニーズは時代とともに変わります。昔は人気のあった制度も、今では使われないということもあるかもしれません。そのため、福利厚生制度を導入したら、定期的に評価を実施し、見直しをおこなうことが大切です。

7. 福利厚生の最新トレンド

時代とともに、労働者のニーズは変化します。ここでは、福利厚生の最新トレンドについて紹介します。自社の福利厚生制度を整備する際に、ぜひ参考にしてみてください。

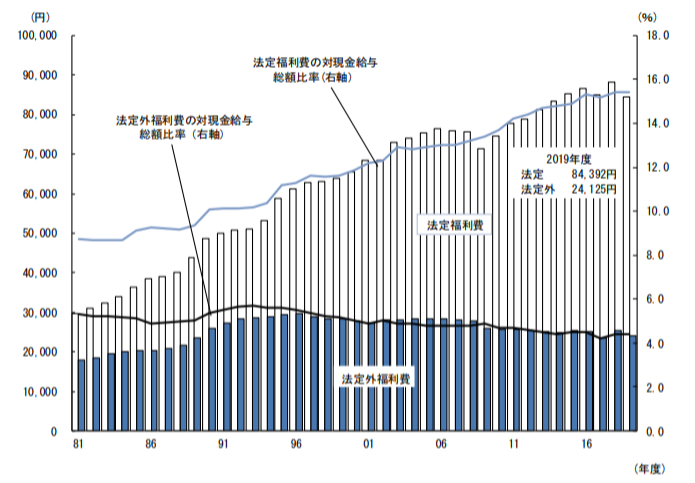

7-1. 福利厚生費の推移

一般社団法人日本経済団体連合会の第64回福利厚生費調査結果報告によると、2019年度の従業員1人1カ月あたりの福利厚生費は108,517円です。その内訳として、法定福利厚生費は84,392円、法定外福利厚生費は24,125円です。推移を見てみると、法定福利厚生費は上昇トレンド、法定外福利厚生費はやや下降トレンドをみせています。

このような結果から、福利厚生を充実させるため費用をただ増やせばよいというわけではないことがわかります。自社のニーズをきちんと確かめたうえで、必要な福利厚生制度を導入することが大切です。

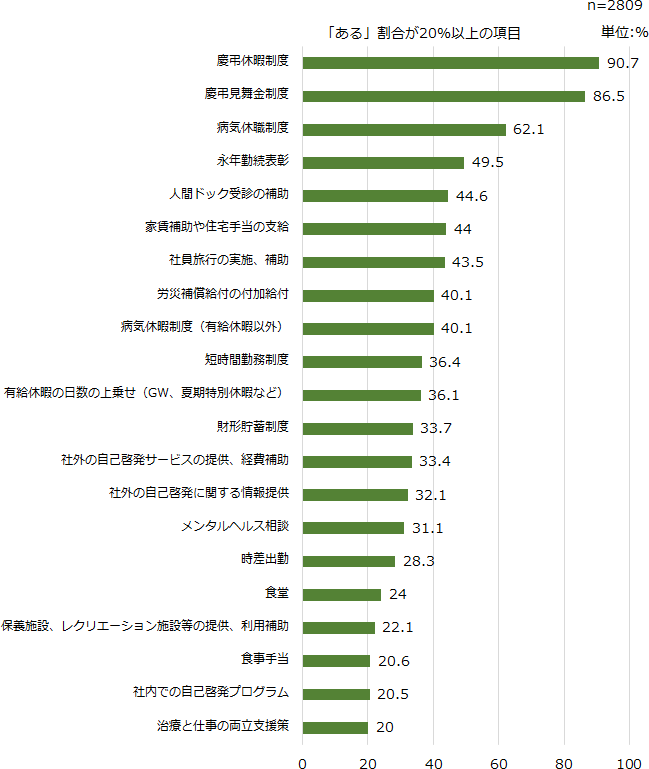

7-2. 人気の高い福利厚生制度

独立行政法人労働政策研究・研修機構による調査から、「慶弔休暇制度」「慶弔見舞金制度」「病気休職制度」「永年勤続表彰」「人間ドック受診の補助」を福利厚生制度として導入している企業が多いとわかります。なお、今後充実させたい施策については、「メンタルヘルス相談」「治療と仕事の両立支援策」「人間ドック受診の補助」「社内での自己啓発プログラム」、「ノー残業デー等の設置」の割合が高かったと公表しています。

このように、現在導入している福利厚生制度と、今後充実させたい福利厚生制度の上位を比べると、違いがみられることから、時代とともにニーズは変化することがわかります。そのため、自社の福利厚生制度も見直しをおこない、現代にあわせてアップデートさせることが大切です。

引用:企業における福利厚生施策の実態に関する調査―企業/従業員アンケート調査結果―(2020年7月)| 独立行政法人労働政策研究・研修機構

8. おすすめの福利厚生サービス4選

ここでは、福利厚生をアウトソーシングする際におすすめのサービスを4つ紹介します。予算やコストの観点から複数のサービスを比較して、自社にあう福利厚生制度を導入することが大切です。

8-1. リロクラブ「福利厚生俱楽部」

リロクラブが提供している「福利厚生俱楽部」は、現在導入社数が19,200社(※2024年4月現在)を超え、業界でNo.1のシェアを誇る福利厚生サービスです。契約会社の中のおよそ78%が従業員100名未満の中小企業が占めるなど、中小企業の利用率が特徴の一つです。そのほか、全国50エリアのお得なサービスを会員専用サイトにて発信するなどして地域格差のないサービス利用率の向上に貢献したり、サービスの利用における課題の改善に努めていたりするなどの特徴もあります。

関連記事:中小企業向けの福利厚生とは?現状や人気の制度を詳しく紹介

8-2. リソライフサポート「ライフサポート倶楽部」

リソライフサポートが提供している「ライフサポート倶楽部」は、少ない手間とコストで福利厚生制度を充実させることが可能となる総合的なパッケージサービスです。従業員が100名以上の企業の場合、入会金が無料となっており、リソルグループの直営施設を優待価格で利用できるなどの特典があります(2親等まで利用可能)。

8-3. ベネフィット・ワン「ベネフィット・ステーション」

ベネフィット・ワンの提供する「ベネフィット・ステーション」は、「福利厚生支援」「健康支援」「教育・研修支援」に「利用促進支援」が加わった総合福利厚生サービスで、16,715もの企業(※2024年4月現在)で導入されています。本サービスには140万件以上の福利厚生サービスが用意されており、さらに本人だけでなく家族全員が使用できる優待や割引なども充実しています。

8-4. イーウェル「WELBOX」

イーウェルが提供している「WELBOX」は、パッケージ型福利厚生アウトソーシングサービスで、予算に応じて利用するサービスや施設、期間、回数などをカスタマイズすることができるという特徴があります。また、20代~60代までのライフステージに応じて健康や育児・教育、フィットネスなどの幅広いサービスや宿泊施設の利用などが可能です。

9. 福利厚生制度を充実させて組織を活性化させよう!

企業が福利厚生を取り入れているのは当たり前な時代となっています。より充実させて他の企業と差別化を図ることが重要です。他の企業に比べてさらに良い福利厚生を導入する企業もありますが、変わった福利厚生を導入する企業もあります。

たとえば、図書購入補助制度や、社内カフェでアルコール提供、宿泊型ワークショップでの海外研修、有給休暇を15分単位でおこなうなどです。福利厚生は、企業が従業員をどのように待遇するかという重要な目安になります。慎重に制度を導入しましょう。